Colta Specials

Colta SpecialsПризнать симптом

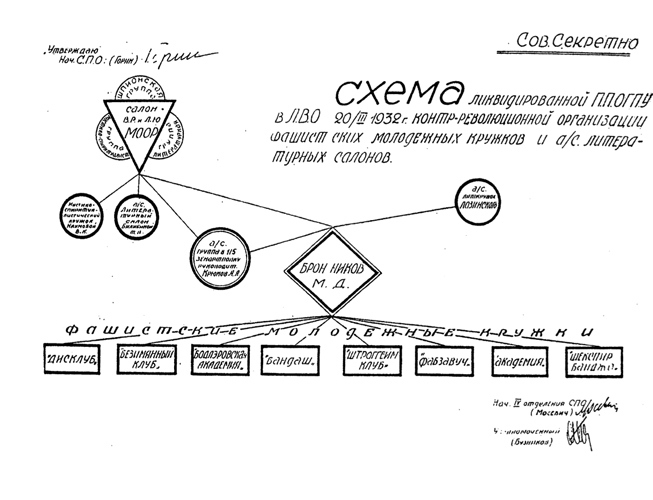

Схема кружков, подшитая к «Делу Бронникова»

Схема кружков, подшитая к «Делу Бронникова»В издательстве АСТ (Редакция Елены Шубиной) выходит книга Полины Вахтиной, Натальи Громовой и Татьяны Поздняковой «Дело Бронникова», посвященная эпизоду из истории советской культуры и политики — разгрому чекистами серии литературно-художественных кружков в Ленинграде в 1932 году. С любезного разрешения авторов и издательства COLTA.RU публикует предисловие и первую главу книги.

Эта книга прошла очень долгий путь от первоначального замысла до воплощения. Она возникла из пятитомного дела ленинградского ОГПУ «О контрреволюционной организации фашистских молодежных кружков и антисоветских литературных салонов № 249-32», или «Дела Бронникова».

Идея создать эту книгу принадлежала Полине Вахтиной, библиографу и архивисту Российской национальной библиотеки в Санкт-Петербурге. К сожалению, она не дожила до ее выхода. Полина Лазаревна ушла из жизни 9 марта 2017 года.

В 1989 году, занимаясь подготовкой материалов к 175-летнему юбилею РНБ, Полина Вахтина пыталась прояснить судьбу сотрудников библиотеки, попавших под каток репрессий. В поисках информации она обратилась к документам, собранным центром «Возвращенные имена» [1]. Среди прочих здесь хранилось никому неизвестное «Дело Бронникова» [2]. Полина Вахтина обратила на него внимание, так как нашла в нем материалы на известного переводчика М.Л. Лозинского и библиографа М.Н. Рыжкину-Петерсен, работавших в РНБ. На страницах «Дела Бронникова» оказалось еще около ста имен. Но по обвинительному заключению проходили лишь двадцать три человека, среди которых были не только сотрудники Государственной публичной библиотеки (нынешней РНБ), но и студенты Государственного института истории искусств (ГИИИ), работники ленинградской кинофабрики, представители технической интеллигенции. Каждый из них был участником одного или нескольких небольших неформальных объединений. Следователи выбрали на роль главного организатора Михаила Бронникова, который действительно создал в конце 1920-х годов в Ленинграде восемь кружков, где молодые люди изучали современное искусство и делились собственными литературными опытами. Поэтому дело № 249-32 и получило второе название — «Дело Бронникова».

© АСТ

© АСТНеформальные объединения людей в кружки — свидетельство их «тихого сопротивления», их стремления хотя бы к временному освобождению от жестких рамок советской действительности. Уничтожение подобных объединений говорило о страхе властей перед любым проявлением человеческой свободы и независимости.

«Дело Бронникова» вполне вписывалось в советскую политику по последовательному разгрому интеллигенции. 1921 год — «Таганцевское дело», 1925-й — «Дело лицеистов». В 1928-м — крупный Шахтинский процесс, когда органы ОГПУ раскрыли «контрреволюционную вредительскую организацию горных инженеров». Считалось, что все они действовали под руководством Парижского центра. Вслед за ним было развернуто дело Промпартии (крупное дело о вредительстве в промышленности) 25 ноября — 7 декабря 1930 года, где утверждалось, что «буржуазная техническая интеллигенция» действовала по заданию французской разведки.

В октябре в Москве развернулось дело «Весна», которое коснулось бывших военных, офицеров, военных моряков, преподавателей военных академий. На этом фоне шло «Дело академиков», предполагавшее разгром и уничтожение прежней Петербургской академии наук и полную замену ее членов. Сюда же примыкало дело 1929—1930 гг. о «подпольной контрреволюционной организации правой интеллигенции» А.А. Мейера «Воскресенье», куда входили ученые, преподаватели и философы: М.М. Бахтин, И.М. Гревс, Н. Анциферов, М. Юдина и другие.

Газеты пестрели ключевыми словами: иностранцы, тайные и подпольные организации, вражеская интеллигенция, философия, литература, религия.

Среди обвиняемых по «Делу Бронникова» встречаются имена известные: переводчика М.Л. Лозинского, лингвиста Н.Н. Шульговского, киноведа Н.Н. Ефимова, яркого представителя соцреализма в изобразительном искусстве В.А. Власова и др. Но имена других сегодня никому ничего не говорят. А люди эти были очень талантливы: А. Рейслер, П. Азбелев, А. Крюков, М. Ремезов, М. Бронников… — ленинградские литераторы и искусствоведы. От многих не осталось ни строчки, ни документа. Пропали их сочинения, статьи, стихи, записки, письма, даже адреса. Словно и не было их на свете.

Основная задача, которую поставили перед собой авторы книги, заключалась в том, чтобы перевести мертвый язык следственных протоколов, допросов, признаний и обвинительного заключения в документальное повествование о людях, большинство которых исчезло как из культуры, так и из памяти. Авторы собирали информацию по крупицам в официальных и частных архивах и пытались увидеть живых людей, стоящих за найденными материалами этого забытого дела.

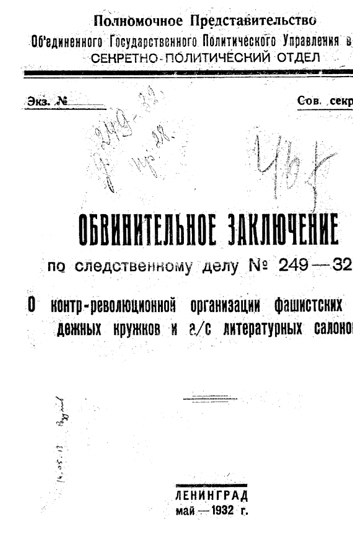

Обложка обвинительного заключения по «Делу Бронникова»

Обложка обвинительного заключения по «Делу Бронникова»Дело «О контрреволюционной организации фашистских молодежных кружков и антисоветских литературных салонов» («Дело Бронникова») представляет собой сумму двадцати трех дел обвиняемых плюс обвинительное заключение, находящееся в папке с грифом «Совершенно секретно».

В настоящем издании протоколы допросов и фрагменты обвинительного заключения приводятся по материалам архива центра «Возвращенные имена» при РНБ к 16-му тому «Ленинградского мартиролога».

В архиве ФСБ в отдельной папке под архивным № П-74002 собраны конфискованные при арестах членов кружков рукописи и машинописи их литературных произведений. Они оказались в папке безо всякой системы, авторы иногда указаны неверно, иногда вообще не указаны. Здесь же лежат и часто написанные скорописью отдельные протоколы собраний кружков. Фотографировать и ксерокопировать материалы нам было запрещено. К сожалению, не было возможности полностью их переписать. Фрагменты материалов будут представлены в Приложении.

В протоколах допросов каждого из обвиняемых встречаются не только имена других обвиняемых, но и имена людей, по счастью, к следствию не привлеченных. (Понять логику следствия здесь не представляется возможным.) Мы посчитали необходимым в тексте или в примечаниях дать справки о тех из них, чья личность, судьба и роль в исследуемой истории нам известны.

Протоколы допросов публикуются в современной орфографии, с сохранением их стилистики.

Благодарим за помощь в исследовании Анатолия Яковлевича Разумова, Павла Петровича Азбелева, Елену Ивановну Арефьеву, Петра Алексеевича Багрова, Вильяма Петровича Барабанова, Полину Юрьевну Барскову, Всеволода Олеговича Волкова, Михаила Юрьевича Германа, Сергея Георгиевича Глотова, Людмилу Владимировну Дербилову, Марию Георгиевну и Елену Константиновну Дьяковых, Галину Павловну Иванову, Ирину Геннадьевну Иванову, Нину Владимировну Лукину, Ирину Витальевну Платонову-Лозинскую, Ольгу Герасимовну Прутт, Андрея Ивановича Рыбачка, Наталью Олеговну Рыженок, Ольгу Владимировну Сахарову, Веру Викторовну Сомину, Михаила Никитича Толстого, Надежду Юрьевну Черепенину.

Первый арест произошел 15 февраля 1932 года. Второй — 8 марта. 9 марта взяли Бронникова и еще пятерых его товарищей, затем еще одного — 13 марта, и уже четырнадцать человек — 20-го. Итак, аресты шли больше месяца. Людей уводили крепкие мужчины в черных пальто, в черных кепках и высоких сапогах. Тянулась цепочка — машины ОГПУ заворачивали на 1-ю, 9-ю, 10-ю, 12-ю линии Васильевского острова, на Советский проспект, проспект Майорова, улицу Красных Зорь, проспект Пролетарской Победы, на 1-ю улицу Деревенской бедноты, на проспект 25 Октября, Ораниенбаумскую, Корпусную, Писарева, Бармалеева, на набережную Лейтенанта Шмидта [3]…

Чем же конкретно занимались молодые люди в своих кружках? Воспоминаний об этом практически не сохранилось. Составить представление об их деятельности можно только на основе протоколов допросов. При этом мы знаем, что показания почти всегда писались под диктовку следователей, в них постоянно звучали продиктованные определения «антисоветский», «контрреволюционный», «погромный», «похабный» и др., которые допрашиваемые однообразно повторяли, рассказывая о своих занятиях и называя их порой «антисоветским болотом». Такова была установка следствия и следователя.

Михаил Бронников. Фрагмент фотографии сотрудников издательства Academiа

Михаил Бронников. Фрагмент фотографии сотрудников издательства AcademiаВ 1927 году Михаил Бронников и несколько его знакомых, увлеченных киноискусством, организовали кружок и дали ему необычное название «Бандаш» [4]. Здесь занимались практической деятельностью: не имея возможности создавать кинофильмы, создавали фотофильмы. Писали сценарии, выстраивали мизансцены, фотографировали их, потом монтировали. Деятельность кружка «Бандаш», как скажет М. Бронников на допросе, «шла под знаком освоения буржуазного кино- и фотоискусства. Не удовлетворяясь пассивным восприятием кино и подбором фильмов, проходящих в советском прокате, мы решили создавать свои собственные произведения». «Мы» — это М. Бронников, М. Ремезов, В. Власов, Г. Шуппе, Н. Ефимов…

Вслед за кружком «Бандаш» с 1927-го по 1931-й возникли «Дискуссионный клуб», «Безымянный клуб», «Штрогейм-клуб», «Шекспир-Банджо», «Академия» и «Фабзавуч», «Бодлеровская академия».

Из «практического» «Бандаша» выросли «теоретические» «Дискуссионный клуб» и отпочковавшийся от него «Безымянный клуб». Основной темой дискуссий было современное искусство, а также мировоззренческие и политические вопросы. По словам подследственных, в этих кружках выпускались рукописные журналы («Журнал с именем», «Журнал без имени»). Сюда приходили также физик Георгий Шуппе, друзья Бронникова по Институту истории искусств: «словесник» Михаил Ремезов, «киношники» Фаня Минц, Николай Ефимов… Читали заграничные журналы. Литературу выписывали через издательство «Международная книга», получали от знакомых иностранцев, отыскивали в библиотеках, переводили и вчитывались в нее. Обсуждали современное кино.

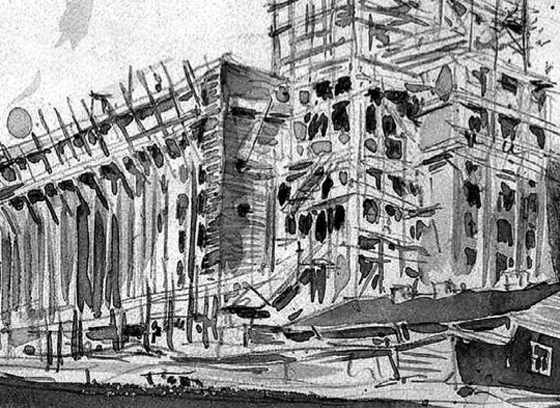

Государственная публичная библиотека (сейчас — Российская национальная библиотека) в Ленинграде. 1930-е гг. Читальный зал

Государственная публичная библиотека (сейчас — Российская национальная библиотека) в Ленинграде. 1930-е гг. Читальный залГеоргий Шуппе показывал о кружках «Бандаш» и «Дискуссионный клуб» следующее:

«В 1928 г. я познакомился, еще будучи комсомольцем, на квартире Власова с Бронниковым и примкнул к организованному им антисоветскому кружку “Бандаш”, в который помимо меня и Бронникова входили Власов, Шишмарева, Сафонова, Порет Алиса Ивановна, Блетова и молодежь из кинотехникума, из которой я помню двух девиц — Макарову и Москаленко. В дальнейшем я примкнул также к антисоветскому кружку Бронникова “Дискуссионный клуб”, где сам не выступал, а слушал других. Помню, в частности, доклад Бронникова о Прусте, сделанный им на одном из собраний клуба».

Николай Лапшин, Татьяна Шишмарева, Георгий Шуппе. Ленинград, 1935 г.© Фото из архива Г. Ивановой

Николай Лапшин, Татьяна Шишмарева, Георгий Шуппе. Ленинград, 1935 г.© Фото из архива Г. ИвановойЛюбопытны два упомянутых имени: Алиса Ивановна Порет — художница, подруга Даниила Хармса, и «девица Макарова» — не кто иная, как будущая знаменитая актриса Тамара Макарова и жена советского режиссера Сергея Герасимова. Им удастся избежать ареста.

Молодые культурные девушки и юноши искали свой круг, свою среду. И находили. А дальше кому-то везло, а кому-то нет. Логика чекистских преследований загадочна: почему была арестована Т.Э. Петкевич-Пильц, чье имя не встречается ни в одном протоколе допроса, почему не тронули активнейшую участницу кружков Фанни Минц? Эти вопросы пока остались для нас без ответа.

В «Безымянный клуб» ходили преимущественно бывшие студенты киноотделения Института истории искусств.

В «Штрогейм-клубе» (название — от имени американского кинорежиссера, актера и сценариста Эриха фон Штрогейма) занимались углубленным изучением западного кино. В «Шекспир-Банджо» изучали драматургию и театр, создавали сценические интерпретации классических произведений, разыгрывали их в «театре для себя». Кружки «Академия» и «Фабзавуч» были созданы для просвещения молодых людей, не искушенных в искусстве. Зато в «Бодлеровской академии» рафинированные эстеты читали друг другу и обсуждали свои собственные литературные произведения.

Павел Азбелев. 1920-е гг. Обложка стихов Павла Азбелева с посвящением матери© Фото из архива П.П. Азбелева

Павел Азбелев. 1920-е гг. Обложка стихов Павла Азбелева с посвящением матери© Фото из архива П.П. АзбелеваКружок поэтического творчества под названием «Бодлеровская академия» собирался регулярно, один раз в две недели, по вторникам, на квартире М.Д. Бронникова. И этим кружком он тоже руководил. Сюда приходили зав. отделом сбыта завода «Красная Заря» Александр Рейслер, сотрудник Научно-исследовательского геологоразведочного института Павел Азбелев (бывший студент и сотрудник Института истории искусств) и инженер Ленпроектдора Борис Ласкеев. Последний показывал:

«В 1928 г. по предложению Бронникова я вошел в антисоветский нелегальный кружок “Бодлеровская академия”, руководимый и идейно направляемый Бронниковым. В кружок входили исключительно лица из круга инженерно-технических работников. Политической задачей руководства кружка являлось проникновение в среду технической интеллигенции, втягивание в кружок и антисоветское разложение, используя для этого искусство, в частности, литературу как средство. Достигалось это путем отрыва членов кружка, занимавшихся, помимо своей специальности, также и литературой, от советской тематики и пролетарского метода в творчестве, насыщая его антисоветским содержанием, чтением на регулярных собраниях круга своих и чужих контрреволюционных произведений. На наших собраниях запрещалось чтение современных или даже близких современности произведений. Допускалось чтение исключительно дворянских писателей, воспевающих красивую придворную жизнь, на образцах творчества которых мы и учились. Как я показывал, на вечерах нашего кружка мы читали свои антисоветские произведения. Творчество руководителя кружка М. Бронникова, который наиболее чаще читал свои собственные произведения, насквозь пропитано монархическими и дворянскими идеями».

Оказывается, Бронников заставлял всех читать дворянскую литературу!

Особое место занимал кружок «Шерфоль», где руководителем был не Бронников, а Михаил Лозинский, учитель Бронникова и многих других его коллег по переводческому искусству. Объединение это сложилось еще в 1920 году как студия перевода при издательстве «Всемирная литература». Ее участники переводили сонеты поэта Эредиа, а заодно издавали рукописный журнал «Устои», пародировавший современность. Коллективно писали стихи и пьесы, которые затем разыгрывали в своем кругу.

ОГПУ посчитало, что деятельность кружка «Шерфоль» «свелась к антисоветской театрализованной игре: кружок стал представлять собой воображаемое герцогство с соответствующим феодально-монархическим этикетом с установленным дворянским гербом…»

Михаил Лозинский. 1920-е гг. Дом, где жила семья Лозинских и собирался его кружок. Ул. Красных Зорь, д. 73-75, кв. 26© Фонд Музея Анны Ахматовой в Фонтанном доме, Санкт-Петербург

Михаил Лозинский. 1920-е гг. Дом, где жила семья Лозинских и собирался его кружок. Ул. Красных Зорь, д. 73-75, кв. 26© Фонд Музея Анны Ахматовой в Фонтанном доме, Санкт-ПетербургВсе были молоды, веселы и с удовольствием превращали их общую жизнь в игру. Каждый из членов кружка имел прозвище. Лозинского как руководителя кружка называли Великим герцогом Шерфольским, Бронникова — капельмейстером Пинским и кавалером де Пиньяком, Аду Ивановну Шведе (до замужества Оношкович-Яцыну) — архиепископом Маврикием, Марию Рыжкину-Петерсен — Пренбесомде — духом-предводителем мрака и беснования, Екатерину Малкину — скифским утопленником. После значительного перерыва бывшие участники студии стали вновь собираться вместе в конце 1931 года, так как появилась возможность издания коллективных переводов Эредиа. Теперь уже на квартире М.Л. Лозинского.

К названным кружкам — в сущности, просветительским — примыкали салоны Билибиной, Наумовой и семьи Мооров. Для них был создан специальный раздел обвинительного заключения по следственному делу № 249-32 — «Мистико-спиритуалистическая деятельность организации». Эти объединения Бронников не организовывал, а только, в силу своей активности, посещал. Здесь собирались люди более солидные, встречавшиеся еще до революции. Это было другое поколение, которое искало выход в обретении веры вне церкви.

В то время и в Москве, и в Ленинграде стали популярны разнообразные мистические течения, собрания новых розенкрейцеров, тамплиеров, спиритов, страстно мечтающих о конце большевизма и пытающихся жить в духовном подполье. От допрошенных были получены сведения о том, что Моор «неоднократно заводил беседы с присутствующими о существовании загробного мира, о необходимости иметь с этим миром постоянную связь… показывал присутствующим снимок жены писателя Конан-Дойля, вырезанный им из современного английского журнала, под которым эта последняя сообщала, что ей при помощи организованного ею кружка спиритов удается сноситься с духом своего мужа… Моор устраивал спиритические сеансы…»

Дом Мооров. Васильевский остров, 9-я линия, д. 34, кв. 5

Дом Мооров. Васильевский остров, 9-я линия, д. 34, кв. 5Г.Ю. Бруни на допросах рассказывал нечто поразительное:

«Мы вызывали духов, причем эти духи очень часто говорили всякие антисоветские вещи, вроде того, что дух Ленина в загробном мире кается в совершенных им на земле грехах».

У Мооров часто выступали и с чтениями своих произведений.

Бронников читал свои переводы Кокто, Соколов — свою поэму, воспевающую монархический дореволюционный Петербург, Тянь-Шанский — свои подражания образцам древней литературы. Л.Ю. Моор читала с артистической декламацией свои лирико-упаднические стихотворения, одно из которых называлось «“Шахматы” и содержало прямые политические мотивы».

Считалось, что один из участников кружка Моора Алексей Крюков, призванный одногодичником в армию, организовал в своем полку «антисоветскую ячейку».

Участники всех этих кружков — будущие персонажи многотомного «Дела Бронникова» — по большей части были хорошо образованы. Многие из них — бывшие слушатели курсов искусствознания (отделений кино, тео [5], словесности) Государственного института истории искусств. Некоторые имели непосредственное отношение к знаменитому издательству Academia, работавшему в конце 1920-х под руководством А. Кроленко при ГИИИ. К 1930 году ни этого издательства, ни самого Института в Ленинграде не стало: они мешали властям своей подчеркнутой аполитичностью. Кружковцы тоже хотели жить так, словно никакой Советской власти не существует. Этого позволить было нельзя.

Сотрудники издательства Academia. 1 января 1927 г. Фото М.С. Наппельбаума© Фонд Музея Анны Ахматовой в Фонтанном доме, Санкт-Петербург

Сотрудники издательства Academia. 1 января 1927 г. Фото М.С. Наппельбаума© Фонд Музея Анны Ахматовой в Фонтанном доме, Санкт-ПетербургСегодня нам известно, что один из кружков Бронникова оказался в поле зрения органов еще в 1931 году. Реформированный и укрепленный Секретно-политический отдел ОГПУ (СПО) подготовил секретный доклад «Об антисоветской деятельности среди интеллигенции за 1931 год». Доклад этот был составлен 4 отделением (часть СПО), которое занималось агентурно-оперативной работой по печати, зрелищам, артистам, литераторам и интеллигенции гуманитарной сферы. Возглавляла его бывшая жена пролетарского писателя Ю. Либединского Марианна Герасимова. Доклад был отпечатан в шестидесяти экземплярах, разослан всем членам коллегии ОГПУ, всем полномочным представителям ОГПУ, всем местным подразделениям. В ЦК ВКП(б) были отправлены четыре экземпляра: Сталину, Кагановичу, Постышеву и Молотову.

В докладе, в частности, говорилось что, «несмотря на разгром контрреволюционных организаций в издательствах, кинопромышленности, краеведении, музейных сообществах, остались наиболее законспирированные группы, которые глубоко зашифрованы в антисоветской деятельности…» Там указывалось: «Нелегальная литература создана ленинградской антисоветской литературной группой “Шекспир-Банджо”, нелегальные антисоветские произведения имеются у ряда московских писателей и антисоветских писательских групп, зачитываются в “своем кругу”» [6].

Смысл донесения сводился к тому, что вылавливать теперь надо было тех, кто пытался встроиться в советскую жизнь, стараясь никак не проявлять себя на службе или в общественной жизни, сохранял свое личное независимое пространство, собираясь в литературные, переводческие или эзотерические кружки. Никаких «своих кругов» больше не должно было существовать.

После этого донесения судьба кружковцев была окончательно определена. Началась горячая работа по организации дела. Следователь Алексей Бузников создавал на абсолютно пустом месте огромное дело об антисоветских и фашистcких (!) кружках. В 1931-м он работал с обэриутами [7] (кстати, некоторые «кружковцы» были близки с обэриутами), теперь он стал вдохновителем «Дела Бронникова».

Известно, что одним из его помощников был начинающий практикант Александр Николаевич Федоров. К 1938 году он вырастет до помощника начальника 4-го секретно-политического отдела УГБ УНКВД ЛО и будет участвовать в следствии по делу ленинградских писателей, и в частности Бенедикта Лившица. А уже в 1955 году он будет жить в престижном доме в Ленинграде [8].

Cотрудники Ленинградского отделения НКВД. 1920-е гг.

Cотрудники Ленинградского отделения НКВД. 1920-е гг.Но пока Бузников был занят другими делами и кружковцы еще могли ходить по улицам, бывать друг у друга в гостях, влюбляться, писать стихи, обсуждать тревожащие их проблемы, спорить…

В ходе следствия обвиняемые вели себя по-разному: только двое (М.Л. Лозинский и Н.Н. Шульговский) с безукоризненным достоинством не признали своей вины, большинство же в растерянности и смятении давали добровольные «признания»; были и такие, кто торопился как можно больше сообщить о «преступлениях» своих друзей.

Дом предварительного заключения на ул. Шпалерная, д. 25. Вверху: галереи в мужском отделении предварительного заключения. Фасад со стороны ул. Захарьевская

Дом предварительного заключения на ул. Шпалерная, д. 25. Вверху: галереи в мужском отделении предварительного заключения. Фасад со стороны ул. ЗахарьевскаяОбвинительное заключение инкриминировало их участникам пропаганду фашистской идеологии и монархизма, культивирование традиций дворянской знати, шпионскую деятельность в интересах империалистических государств. Следствие было коротким — началось в марте, а закончилось уже через четыре месяца, в июне. Если сравнивать с машиной «Большого террора», то можно считать, что оказалось оно весьма гуманным: Постановлением Выездной сессии Коллегии ОГПУ в ЛВО (Ленинградского военного округа) от 17 июня 1932 г. к высшей мере никого не приговорили, давали только по несколько лет исправительно-трудового лагеря (ИТЛ) или ссылки. Правда, большинство получили потом повторный срок, погибли или пропали в лагерях, кто-то умер в заключении. А те, кто выжил после лагерей и ссылок, старались не оглядываться назад и не вспоминать события весны 1932 года.

Бронников Михаил Дмитриевич

Итак, Бронников. Его имя в обвинительном заключении стоит на первом месте. В следственном деле упоминается многократно, заносится в протокол при каждом допросе.

Он — центральное лицо «блока строго законспирированных антисоветских искусствоведческих кружков, литературных и мистических салонов и созданной членами организации антисоветской ячейки в Красной армии». Он — «руководитель и идеолог восьми нелегальных кружков молодежи: “Штрогейм-клуб”, “Бандаш”, “Дискуссионный клуб”, “Бодлеровская академия”, “Фабзавуч”, “Академия”, “Шекспир-Банджо”, “Безымянный клуб”». Он — активный участник кружка М.Л. Лозинского «Шерфоль», «литературных и мистических салонов» Мооров и Наумовой.

Это по его инициативе создавались и распространялись «рукописные антисоветские журналы: “Журнал без имени”, “Альманах моих друзей”, “Журнал с именем”, а также антисоветского содержания фотофильмы». Он стремился привить «членам кружков и клубов интерес к современной западно-европейской фашистской литературе» — Клоделю, Кокто, Прусту, Жироду, дадаистам. Эти авторы «переводились в кружках на русский язык и углубленно прорабатывались». Он «предлагал организовать Пруст-клуб». Он сам писал произведения, «пропитанные ненавистью к Советскому государству», «насыщенные идеей жалости к белой эмиграции, страдающей и бедствующей в отдалении от родины».

Он «вербовал молодежь в кружки для отрыва ее с путей советской действительности для переподготовки в классовых врагов пролетариата». Он «развернул в кружках сильнейшую агитацию за прелесть жизни “среди” ментиков и эполет с царскими вензелями, агитацию за старую императорскую гвардию и монархический строй». Он считал, «что Красная армия в период военных столкновений с врагом окажется быстро деморализованной, т.к. крестьянину — основному контингенту армии — в будущей войне нечего будет защищать»…

Преступлений вполне хватило для статьи 58-10 УК [9]. Виновным себя признал.

Все эти данные — из материалов дела.

Там же можно почерпнуть информацию о том, что М.Д. Бронников — автор сценария «Цирк» о жандармском генерале, вынужденном в эмиграции стать клоуном, сценариев «Женщина-стрелок», «Вор», «Ангина», «Портнихи», «Прачки», что он переводил Ж. Эредиа, Ф. Жамма и Ж. Кокто, что написал книги о Марселе Прусте и Мэри Пикфорд, что готовил к печати исследования о немецкой киноактрисе Елизабет Бергнер и американском кинорежиссере Эрихе Штрогейме, что у него есть собственный рукописный поэтический сборник и сборник рассказов «Пять снов».

Подельник Бронникова Михаил Ремезов на допросе показал: «Он поразил меня невероятным количеством рукописей, лежавших у него на столе». «Невероятное количество рукописей» кануло безвозвратно. Мы почти видим, как они исчезали.

Дом М. Бронникова, где шли занятия его кружков и откуда его увезли в тюрьму. Васильевский остров, 10-я линия, д. 25, кв. 3

Дом М. Бронникова, где шли занятия его кружков и откуда его увезли в тюрьму. Васильевский остров, 10-я линия, д. 25, кв. 3Когда Михаила Дмитриевича Бронникова арестовали, его племяннице М.Г. Дьяковой было шесть лет. Вот что она помнит: «Мы с мамой в какое-то очень серое утро приехали на Васильевский, в бабушкину квартиру. Там и Микочка жил. Нам сообщили, что надо скорее туда ехать. Нет, телефона не было, вроде бы на почту маму вызвали. Вошли мы в полутемную прихожую. Слева была бабушкина спальня. Бабушка не вышла к нам. А прямо — дверь в гостиную. Гостиную я отлично помню. Там зеркало было, диван, зеленовато-желтая такая, атласная, полосатая обивка, два кресла и стол. Гостиная длинная была, высокая, в одно окно. Огромное окно. На нем всегда висела тяжелая штора. Шерстяная, коричневая, или нет, цвет ближе к бордо и по нему — бежевые узоры. Сейчас я понимаю, что какие-то они восточные были. Это дед (Д.П. Бронников, отец М. Бронникова. — Авт.) мог из своих морских путешествий привезти. Так вот, в то утро вижу — шторы нет. Огромное окно без шторы, темное, за ним — утро совершенно серое такое. …Все Микочкины книги, все его письма, все его бумаги, все его литературные труды — все… Сорвали этот занавес, все туда сбросили, узлом завязали и увезли… И его схватили и увезли…»

Каким он был, Михаил Дмитриевич Бронников, 1896 года рождения? Где его корни? Как он рос? Как стал собой? О чем и как писал? Но, главное, как ему — молодому и малоизвестному человеку — удалось объединить между собой столько людей, создать столько кружков? А может быть, это все возникло в фантасмагорическом сознании следователя Бузникова? И ничего подобного не существовало?

Юбилейный знак ОГПУ 1917–1927 гг. Cледователь А. Бузников. Конец 1940-х гг.© Архив Комитета по образованию г. Санкт-Петербурга

Юбилейный знак ОГПУ 1917–1927 гг. Cледователь А. Бузников. Конец 1940-х гг.© Архив Комитета по образованию г. Санкт-ПетербургаМы знакомимся в Петербургском историческом архиве с личным делом лицеиста М. Бронникова. Ищем сведения о нем в опубликованных и неопубликованных мемуарных источниках. Разыскиваем следы его друзей. Внимательно и бережно читаем каждый обнаруженный его текст. Находим и расспрашиваем его племянницу Марию Георгиевну Дьякову (дочь его сестры Татьяны), пытаемся распутать истории и легенды, которые она нам поведала.

В семье звали его Микой, Микочкой, в Кадетском корпусе и в Лицее за невысокий рост и субтильность — Мальчиком, это же имя закрепилось за ним и в семинаре М.Л. Лозинского. Участница семинара Лозинского Ада Оношкович-Яцына добродушно-насмешливо называла Михаила, по возрасту старшего из всех студийцев, «косоглазым старынулей» и ласково — «бедным Бронником», «Броникусом». В их кружке ему еще дали имена Замизинец и де Пиньяк. Историк искусства, философ, балетовед Аким Волынский уважительно обращался к нему — «Коллега». Николай Ефимов, член «Безымянного» и «Дискуссионного» клубов, не вполне шутливо называл его «Диктатором».

Павел Константинович Бронников, дед Михаила Дмитриевича, оперный певец и театральный педагог, автор учебников по вокалу и драматическому искусству и нескольких оперных либретто, преподавал сольное пение в Петербургской консерватории. Завершив свою музыкальную карьеру, в чине действительного тайного советника исполнял функции цензора поступавших в Россию иностранных газет по разделу искусства при Главном управлении почт и телеграфа. Отец Дмитрий Павлович Бронников — морской офицер. Одно время учился в Консерватории. Профессиональным композитором не стал, плавал, служил в Адмиралтействе картографом Главного гидрографического управления при Морском министерстве, дослужился до подполковника. Однако пробовал сочинять музыку, сам играл на виолончели. Домашнее музыкальное образование получили все пятеро детей — Михаил, Татьяна, Лев, Александр и Надежда (Диночка). (Двое младших позже закончат Консерваторию. Надежда Бронникова станет женой известного дирижера К. Элиасберга.)

Дед называл своих внуков Ми, Та, Ле, А, Ди, водил «на музыку», в Павловский вокзал: летом с Васильевского острова их часто привозили к деду в Павловск, в дом доктора Буша на Госпитальной улице. Дмитрий Павлович воспитанием детей занимался мало. Возвращаясь из плаванья, он устраивал с ними игры: посадит всех на ковер, намажет лицо себе чем-то черным, будто он арап, и подает им марципаны…

Дмитрий Павлович умер раньше своего отца, в 1907-м. Валентина Александровна Бронникова, урожденная Воронец, перебралась с детьми в квартиру поскромнее. Жили вшестером на пенсию вдовы подполковника. И хотя не бедствовали и свекор помогал, но через некоторое время Валентина Александровна пошла служить делопроизводителем на Бестужевские курсы.

Всех трех мальчиков дед устроил в Первый кадетский корпус. Он и оплачивал их образование.

О кадете Михаиле Бронникове можно получить некое представление, листая журнал «Кадетский досуг» [10]. М. Бронников во многих номерах выступал как редактор. А почти в каждом номере публиковались его произведения. В некоторых за строчками придуманных историй слышатся отголоски его докадетского детства и чувствуется подражание символистам. Вот начало рассказа «Петрушка» (с подзаголовком «Девять странных сцен»): «Это было ужасно. Я думал, она никогда не согласится отпустить меня на балаганы. Мне так, так хотелось; и отец был “за”, но мама… Боже мой, мама не хотела и слышать об этом… Наконец она уехала в гости… Мы пошли, взяв с собой нашу новую горничную Марию Герасимовну…» В кармане у главного героя был «Всадник без головы». Но вот одна из «странных сцен» возникла явно не без влияния блоковского «Балаганчика»: умер Петрушка, и у мальчика в кармане теперь — Петрушкино сердце из папье-маше…

Кадет, который, казалось бы, должен готовить себя к суровой военной карьере, сочиняет сентиментальные «Звезды-талеры. Из бабушкиных сказок», подсказанные не входящими в программу образования кадетов сказками Оскара Уайльда.

«Кадетский досуг» свидетельствует о романтических настроениях, об интересе к истории, о художественных и человеческих пристрастиях юного Михаила Бронникова. Вот его перевод из Виктора Гюго:

Шел снег… Спускались хлопья средь полей,

Все серебря кругом.

Мучительный поход:

Не знали ни знамен, ни строя, ни вождей.

Вчера могучий враг,

Сегодня жалкий сброд!

31 июня 1914 года Михаил Бронников получил Аттестат об окончании I Кадетского корпуса № 3783 и представил его в канцелярию Императорского Александровского лицея [11]. В его Свидетельстве об успехах и поведении из 12 возможных баллов по Закону Божьему, русскому языку, русской словесности, французскому языку, рисованию — 12. По остальным предметам — чуть ниже, по строевой подготовке — 11, слабее всего различные разделы геометрии — 9. В целом средний балл вполне достойный — 10,76. И резюме: «Окончил по первому разряду с правом поступления в специальное училище». Военная карьера не прельщала. Решил изучать право. Юристов готовили и в Университете, и в Училище правоведения. Но выбран Императорский Александровский лицей, первейший по широте образования и уровню преподавания.

Недешевое обучение внука в Лицее готов был из своих средств оплачивать Его Превосходительство Павел Константинович Бронников.

Вдова подполковника Валентина Александровна Бронникова подала прошение в канцелярию Императорского Александровского лицея:

«В число своекоштных воспитанников III класса <...> желаю я определить сына моего Михаила Дмитриевича Бронникова, которому от роду к 1 июля 1914 г. будет 17 лет 10 месяцев. Если по надлежащим испытаниям в науках окажется он достойным принятия в Лицей, в таком случае обязуюсь немедленно представить за содержание его вперед за полгода 450 рублей серебром, впредь же платеж сих денег имеет быть производим непременно в надлежащее время, то есть к 1 июля и к 1 января каждого года…» [12]

В Лицей был зачислен, посему в армии не служил и в Первой мировой не участвовал, хотя имел Свидетельство о приписке к призывному участку от 2 марта 1913 года, выданное Петроградским городским по воинской повинности присутствием.

И снова основным источником сведений о взрослеющем Бронникове служат его юношеские тексты. Одни из них сохранились в лицейском деле, другие были опубликованы в «Лицейском журнале» [13].

Анна Ахматова, тщательно собирая «в библиографию» все, что было за полвека написано о ней и о ее творчестве, скорее всего, не заметила маленькой статьи «О современной поэзии (Causerie [14])», опубликованной в ноябре 1915 года в этом издании, выходившем на правах рукописи:

«…Мы в кругу прихотливых настроений, образов и сравнений, совершенно новых и чуждых русской поэзии.

Как соломинкой пьешь мою душу.

Знаю, вкус ее горек и хмелен…

Это из Анны Ахматовой — очаровательной медузы, с звонким голосом и носом — идеалом художника-кубиста. К ней давно начали прислушиваться, многие уже поняли эту лирику, отданную во власть страданию. <...> Она берет иногда самые необычные темы, но претворяет их в чистейшем лиризме. Вслушайтесь в эти “Стихи”:

Сколько просьб у любимой всегда!

У разлюбленной просьб не бывает…

Разве большой и нервный талант не оправдывает здесь необычность темы и некоторых образов?..» И подпись: М. Бронников.

В следующем номере того же журнала лицеист III класса Михаил Бронников опять рассуждал о современной поэзии: «Анну Ахматову я люблю, М. Моравскую — не очень, И. Северянина — почти нет, г-жу Б.-Бельскую <Богданова-Бельская> считаю бездарной — и тут ничего не поделаешь».

Эти решительные оценки характеризуют и самогó юного правоведа: у него отменный поэтический вкус, к тому же юноша знаком с живописью — знает альтмановский портрет Ахматовой, представленный на выставке «Мира искусств» в 1915-м в Художественном бюро Надежды Добычиной.

Впечатляет и творческая активность лицеиста Бронникова: он опять-таки редактор журнала, он — режиссер спектаклей на лицейской сцене, он ведет в журнале рубрику литературной критики, чуть ли не в каждом номере можно встретить его собственные произведения. Снова в подражание символистам и — Андерсену пишет, например, грустную «Китайскую сказку».

«Но отбоя от музыки нет» — и, выстраивая композицию «Дневника мальчишки», выявляя основные мотивы этого рассказа, Бронников оперирует музыкальными терминами: часть 1 — «Интродукция в виде менуэта», часть 2 — «Tokkata»… А главное действующее лицо этого рассказа — «“Мальчик”, или, более официально, — Михаил Дмитриевич Стальский…» Это автор сам о себе: мы уже знаем, что Мальчик — его собственное прозвище в Лицее, ну а бронь он легко заменил сталью. В рассказе Мальчик отказывается идти с подругой Анютой на маскарад, потому что «занят Сенекой и Петронием». Она сама на маскараде явится мальчиком Стальским. И пусть гости гадают, кто здесь кто на самом деле.

Лицеист 2-го класса Михаил Бронников на самом деле был занят Сенекой и Петронием, так как готовил курсовое сочинение на тему «Луций Анней Сенека Философ и Тит Петроний Арбитр как представители римской литературы эпохи упадка цезаризма».

Педагог, давший положительный отзыв на эту курсовую, резюмировал: «Автор много и с интересом работал над темой, это сказалось некоторым отражением его личности в сочинении».

Мы постарались разглядеть «отражение личности» Бронникова, внимательно вчитываясь в его лицейское сочинение.

Двадцатилетний философ взял к своим размышлениям в качестве эпиграфа грустную максиму Сенеки: «Куда ты не взглянешь, везде ты найдешь конец своим мукам. Видишь ли ты эту пропасть? Это путь к свободе! Видишь ли ты это море, реку, этот колодец? На дне их скрывается свобода! Видишь ли ты эти низенькие, нескладные и голенькие деревца? На них висит свобода» [15].

На основе самостоятельного изучения античных источников М. Бронников решительно набросал черты, характеризующие эпоху конца Римской империи:

«Чувство недоверия и страха вызывала такого рода монархия, зрелище же всеобщего страха опьяняло правителей — вот ключ к пониманию тираний и оппозиции»; «Трудно вообразить себе всю силу, всю власть императоров. Главенствующим оружием ее была система доносов — она весьма древнего происхождения и по существу это интереснейший продукт государственной жизни Рима»; «Я утверждаю, что все ораторское искусство эпохи упадка, такое торжественное и разработанное, было создано исключительно под влиянием доноса».

Будто это написано не тогда, в 1916 году, а много позже — в 1930-е. Будто это сказано эзоповым языком о нашей «империи». Но нет, просто все уже на свете было…

Следующий пассаж из лицейского сочинения Бронникова будто впрямую оценка его собственной деятельности спустя десять лет после окончания им Лицея, собственной деятельности и ее последствий:

«Кружки, собрания и та литература, которая своим оппозиционным характером могла бы нанести удар престижу цезарьской власти… конечно, это была оппозиция несерьезная, а главное, недостаточно планомерная, чтобы вызвать репрессивные меры. Однако эти меры скоро появились, и с такой строгостью, которые мы даже и не можем себе представить» [16].

На торжественном собрании Лицея 1916 г. мая 15 дня воспитаннику Михаилу Бронникову был вручен «Похвальный лист от Канцелярии Императорского Александровского лицея во внимании к благонравию, прилежанию и отличным успехам в науках».

Михаил Бронников стал выпускником 73 лицейского курса (считая от первого, пушкинского). Последний лицейский выпуск, который от того, первого, отделяло ровно сто лет.

О себе лицеист Бронников в одном из своих очерках в «Лицейском журнале» написал: «Я не люблю полемики, но очень люблю разговаривать, даже в Лицее, на лестнице, после завтрака».

Из своих юношеских лицейских стихотворений спустя годы ценил вот это «Восьмистишье», которое сохранилось в бумагах его друга композитора А. Розанова [17]:

Теряю не многое — все!

Лицейские годы.

Подхожу к краю

Грустных и сумречных вод.

Седой от гроз небосвод

Над нами плачет

Недолго… И то, что прошло, —

Летейские воды.

М. Бронников

1917. Лицей

Выпускной работой лицеиста М. Бронникова стала диссертация «Психология и физиология смеха, этика и эстетика иронии».

Чем занимался Михаил Бронников по выходе из Лицея, служил ли где — неизвестно. Беглые упоминания о нем есть в дневнике Александра Бенуа того времени. Значит, он был не чужд кругу бывших мирискусников.

В доме Бенуа он встречал Новый, 1918-й, год. Играл с Атечкой (Анной — дочерью Александра Николаевича Бенуа) в четыре руки на фортепиано. Тут же Добужинский с дочкой Верочкой, искусствовед Сергей Эрнст, театральный декоратор и график Дмитрий Бушен… Любопытно, что Бенуа, перечисляя своих гостей, чаще всего называл их просто по фамилии и только к фамилии Бронникова порой прибавлял его инициалы — «М.Д.». Что тут — подчеркнутое уважение? Или скорее легкая насмешка?

В середине января Бенуа записал о том, что беседовал с Бронниковым на политические темы: «“Красная газета” (еще один официоз, редакция которого в самом Смольном) ликует по поводу воссоединения Крестьянского съезда с Рабочим, а также по поводу отхождения двадцати казачьих полков (их представителей) от Каледина. Так ли это? Бронников считает, что чиновничий саботаж подходит к концу. Но уже все рычаги государственной машины у большевиков! Любопытно, как саботажников примут и как они приспособятся» [18].

«Рычаги государственной машины» захватили большевики, и семья Бронниковых начала испытывать нужду. Благо, было что продавать. В семье рассказывали как грустный анекдот историю с самоваром. Серебряный самовар с подносом был прислан теткой из Москвы «еще на Микочкины крестины». Старьевщик-татарин (из тех, что во дворах кричали: «Халат, халат!») захотел приобрести эту ценную вещь. Дал деньги, самовар — под мышку и пошел. И вдруг Диночка, младшая, увидала, что поднос-то он не взял. Побежала за ним с криком: «Вы забыли!»

Внутренний двор в доме 25 по 10-й линии Васильевского острова

Внутренний двор в доме 25 по 10-й линии Васильевского островаДругу семьи, композитору и музыковеду Александру Розанову, запомнились высокие английские часы XVIII века, которые звонили в уютной квартире Бронниковых в нижнем этаже дома № 23 на 10 линии Васильевского острова, и им откликались другие, с фарфоровыми пастушком и пастушкой. В этой квартире в начале 1920-х еще сохранялось много красивых вещей. Постепенно их становилось все меньше. Как-то Дина по приказу матери бросила в прорубь у моста Лейтенанта Шмидта именные часы деда — подарок цензору от самого Николая II в дни празднования 300-летия Дома Романовых. («Там, говорят… очень много чего лежало», — рассказывала М.Г. Дьякова.)

В нищем 1920 году главными событиями жизни Бронникова стали его занятия в семинаре по стихотворному переводу под руководством М.Л. Лозинского.

Мария Никитична Рыжкина вспоминала: «Вероятно, осенью 1920 года примкнул к нашему семинару некий Михаил Дмитриевич Бронников — человек, сыгравший такую несчастную роль в судьбе участников семинара и моей» [19]. Но это она писала спустя годы, оглядываясь на судьбы своих товарищей по несчастью.

Семинар открылся при Литературной студии Дома искусств, позже занятия перенесли в помещение издательства «Всемирная литература». Переводили объединенными усилиями, при непременном участии руководителя. Не только работали со страстью, но и играли. Было у студии еще одно, игровое, наименование — «Рукавичка».

Спустя годы М. Рыжкина в своих мемуарах утверждала, что это название возникло вследствие того, что комната Лозинского в Доме искусств по форме своей напоминала рукавицу. Однако в дневнике А.И. Оношкович-Яцыны написано, что саму их «дружную компанию», первоначально состоявшую из пяти человек, она прозвала «Рукой»: «Мизинец — ртутная Катя <Малкина>, безымянный — он же Макс, он же Памбэ <Мария Рыжкина>, средний — солидная, добродетельная Рая <Блох>, я — указательный. И большой — Pousse — Лозинский» [20]. Первоначально пять «пальчиков» — студийцев вместе с руководителем, потом их будет 10—12 человек. Все девушки, и только Бронников — «Мальчик»! Свое второе прозвище Замизинец он получил то ли потому, что пришел в семинар позже Кати Малкиной («Мизинца»), то ли по причине его миниатюрности (меньше мизинца).

В мемуарах Мария Рыжкина пишет о нем несколько высокомерно: «Был он маленький, плюгавенький, недоучившийся лицеист Александровского лицея, носивший еще форменную шинель и “штатскую” шапку из черной кошки. Из-под брюк выглядывали у него “клешиком” красные шерстяные носки. <…> Но малый он оказался компанейский и сразу был принят в “Шерфоль”». И далее: «Пришлось его обращать в “носорожью веру” (по названию игрового тотема веселой компании. — Авт.) — это делал Мориц (Ада Оношкович-Яцына. — Авт.), а мне — экзаменовать по истории “Великого герцогства Шерфольского”, причем он блистательно провалился. Но звание “придворного капельмейстера” он все же получил за игру на рояле… наречен был “Кавалер де Пиньяк”». Последнее прозвище, вероятно, по имени одного из действующих лиц комедии Фрэнсиса Бомонта и Джона Флетчера «Охота за охотником» — незадачливого кавалера де Пиньяка: «Поначалу он стал “строить куры” Оношкович, но место было так прочно занято, что он переключился на Татьяну Владимирову, потом на меня…»

Субтильный Бронников казался студийкам нелепым и смешным рядом с их мэтром Лозинским, «высоким, плотным, широколицым».

«“Придворный капельмейстер” Бронников, — пишет в дневнике участница кружка Ада Оношкович, — по просьбе студийцев в гостиной Дома искусств и у себя дома, на Васильевском тоже, “не покладая рук, играл на рояле”»; «Играл мне Грига». Ходили всей компанией в капеллу на Всенощную Рахманинова. Слушали во «Всемирной литературе» лекции К.И. Чуковского по истории английской литературы. Провожали друг друга по улицам зимнего Петрограда к Рыжкиной на Кузнечный, к Татьяне Владимировой на проспект 25 Октября… «В этом прелесть нашего времени, — сказал как-то М.Л. Лозинский, — вьемся, как плющ среди развалин» [21].

Но главное — в этой веселой компании шла коллективная работа над переводами «Трофеев» поэта-парнасца Жозе Марии де Эредиа. Коллективная, то есть совместно обсуждаемая, редактируемая Лозинским, но каждый перевод имел своего автора. И тут выразительная статистика: М.Л. Лозинский одобрил 6 переводов Рыжкиной, 4 перевода Оношкович, 7 — Екатерины Малкиной, 5 переводов Раисы Блох, 1 — Г. Адамовича, 11 — Михаила Бронникова.

Floridum mare [22]

Разлившись по холмам, курчавый сенокос,

Волнуясь и шумя, стекает вниз со ската;

И профиль бороны схож с островом фрегата,

В далекой синеве поднявшим черный нос.

Лиловый, розовый, то медь, то купорос,

То белый от валов, бегущих, как ягнята,

Громадный Океан, под пурпуром заката,

Лежит весь в зеленях, как луговой откос.

И чайки, следуя за мчащимся приливом,

На золотую зыбь, идущую по нивам,

Крутясь и радуясь, бросались с вышины;

А ветерок, дыша медвяным ароматом,

Рассеивал, летя в беспамятстве крылатом,

Воздушных бабочек по цветникам волны.

Это стихотворение в переводе М. Бронникова спустя несколько десятилетий будет выбрано для публикации в томе «Европейской поэзии XIX века» [23].

Вот отклик Г. Адамовича на переводческую деятельность студии Лозинского: «…переводы удивительны по точности передачи текста, по звону, пышности, напоминающему блистательный оригинал. Покойный Гумилев считал эти стихотворения лучшими образцами русской переводческой школы» [24].

Переводы кружковцев тогда изданы не были — их опередил Эредиа в переводе Глушкова, вышедший в Госиздате. В переводе студии М.Л. Лозинского Эредиа появится только в 1973 году в издательстве «Наука» в сборнике, составленном И.С. Поступальским.

К сожалению, почти не дошли до нас переводы Бронникова из других авторов. А они были, и, скорее всего, он, сегодня забытый, воспринимался тогда как переводчик наравне с крупными, вошедшими в историю культуры именами. В этой связи знаменательна зарисовка из воспоминаний М. Рыжкиной о том, как В.А. Сутугина — секретарь коллегии издательства «Всемирная литература» — распределяла работу среди переводчиков: «Задолженность была велика, а денег на всех не хватало. И вот Вера Александровна решала: сегодня Михайлов день. Лозинский, Кузмин и Бронников — именинники». Перевел он для «Всемирной литературы» роман Андре Жида «Подземелья Ватикана». Этот роман в его переводе опубликован будет позже в другом издательстве.

Одно время М. Бронников в начале 1920-х посещал в Университете лекции профессора Ф.Ф. Зелинского по поэтике Горация. Чем добывал он средства к существованию?

А.И. Оношкович-Яцына в своем дневнике как-то назвала его «шкарбом», то бишь школьным работником. Видимо, где-то преподавал. Иногда писал внутренние рецензии для ленинградского кооперативного издательства «Время». Его племянница говорила, что легко музицирующий Михаил Бронников подрабатывал в кино тапером.

В РГАЛИ, в фонде Акима Волынского [25], неожиданно обнаружилось письмо Бронникова, датированное 18 сентября 1923 года. Приводим его полностью:

«Глубокоуважаемый Аким Львович!

Беру на себя смелость, не будучи лично знаком с Вами, препроводить Вам эту работу. Уже по размерам ее (значительно превышающим журнальную норму), а так же по тому, как она перепечатана, Вы убедитесь, что я не предназначал ее для печати. В противном случае многое в ней, конечно, было бы изложено совершенно иначе: более отчетливо, сжато, популярно и парадно, словом, что называется “à grand orchestre!”.

Здесь же — моей единственной заботой было внутренне исчерпать свою тему, высказаться до конца…. Очерк этот писался исключительно для Вас. Я обращался (и сейчас обращаюсь) только к Вашему суду.

Те два-три утверждения, которые Вы найдете на стр. 6 и 8, при иной аудитории и обстоятельствах я никогда бы не решился выдвинуть столь опрометчиво, т.к. обсуждение вопросов, подобных этому, сейчас, по-моему, и преждевременно, и может до некоторой степени дать повод к излишним “соблазнам”…

Думаю, что мало что писалось с большей духовной свободой, чем это!

По-видимому, это был действительно долг, так как в настоящее время, отправляя Вам этот пакет, я чувствую большое удовлетворение.

Пятнадцатилетним мальчиком (меньше) я прочел на улице наспех Вашу статью “Священнодейство танца”, и медленно слагающаяся моя эстетика обязана Вам с тех пор бесконечно многим! Мне пришло в голову, что было бы хорошо, если бы Вы знали, что это не всегда забывается и что не все мое поколение все забывчиво и неблагодарно.

Этим отпечатанным на машинке (и как нельзя более плохо!) экземпляром, само собой разумеется, Вы можете располагать по своему усмотрению… Рукопись хочу оставить себе, так как не теряю надежды когда-нибудь, после, вернуться к этой теме. Все это писалось наспех и крайне нуждается во внимательном просмотре и поправках. В особенности за одну вещь, я уверен, Вы будете бранить меня. Прошу Вас, таким образом, смотреть на это как на простой черновик, первоначальный набросок. Все это можно было бы изложить в несколько раз лучше!

Не скрою также от Вас, что мне доставило бы бесконечное удовольствие получить от Вас небольшую записку, написанную Вашей рукой: просто уведомление о получении…

Мой адрес: Вас. остров, 10 линия, дом 25, кв. 3.

Примите уверения в глубоком моем уважении и преданности.

М. Бронников»

Так и не узнаем никогда, чему посвящена была эта работа — не сохранилась. Если, как сам пишет ее автор, на его эстетические взгляды оказала влияние статья «Священнодейство танца», значит, он, М. Бронников, ценил «пиршество слов», с интересом воспринял мысли А. Волынского о литургических основах театра, о преображении плоти духом как высшем смысле танца, о торжестве творческого начала в бисексуально гармоничной личности.

Ответ Акима Волынского остался в РГАЛИ в его фонде в черновике. Написан скорописью. Прочитать удалось далеко не все. Однако можно составить общее представление о реакции адресата на полученную им рукопись:

«М.Д. Бронникову

Дорогой Коллега.

Я получил Вашу рукопись и прочел ее, не отходя от стола, тут же на скаку. Критиковать Вас мне не приходится: <нрзб> но понимаете сами, что мне трудно писать на эту тему, и нужно, чтобы прошло время, довольно продолжительное, прежде чем я соберусь с силами поговорить <зачеркнуто> по существу заданных Вами вопросов. Одно несомненно — и это вижу <нрзб> Вы владеете пером живописно, изобретательно, в высшей степени двуполо… <нрзб> И еще прибавлю два слова благодарности за драгоценный подарок. Я сохраню рукопись с большой <нрзб> к ее автору. Но призываю Вас <нрзб> и в Вашем лице <нрзб> на своем пути дружественную… <нрзб> Во дни, когда будут <нрзб>, я несомненно буду с Вами…

Жму Вашу руку, А. Волынский»

В 1924 году творческая активность Михаила Дмитриевича Бронникова, казалось бы, нашла себе практическое применение. Запись в дневнике А.И. Оношкович-Яцыны от 31 октября 1924 года: «…Довольно часто вижу Бронникова. Рада, что после стольких лет упорной кабинетной работы он начинает наконец писать для публики. Будет, вероятно, поставлена его пьеса, переделанная из романа Честертона, а “Русский современник” собирается печатать его статьи» [26].

Что за пьеса и какова ее судьба — выяснить не удалось. В «Русском современнике» действительно появилась фамилия Бронникова, но не под статьей, а под обзором новинок французской литературы в рубрике «Библиография. Иностранная литература» [27]. Видно, что он абсолютно свободно ориентируется в материале и не стесняется в высказывании собственного мнения. Дает краткие, емкие, чаще некомплиментарные характеристики вышедшим в 1924-м в издательствах «Мысль» и «Петроград» книгам Ф. Верфеля, Д. Гарнетт, Ж. Психари. Об авторах «Романа четырех» П. Бурже, Ж. Д'Увиле, А. Дювернуа, П. Бенуа заявляет категорично: «Не стоит внимания. Каждый из авторов, соединившихся для коллективной работы, здесь явно проиграл, стал меньше своего подлинного роста». «Власть земли» А. Шатобриана, получившую в 1923-м премию французской Академии, снисходительно хвалит, но тут же иронично оценивает неразборчивость Академии при определении лауреатов: «Прекрасная Франция по-прежнему фабрикует земную прелесть и земную пошлость. В каком году мы живем? Неужели уже “неонатурализм”? Мы рассчитывали, что это будет через пятьдесят лет, не раньше».

Статьи же М. Бронникова в «Русском современнике» напечатаны не были, возможно, потому, что и сам журнал в конце 1924 года прекратил свое существование.

В этом же 1924-м М. Бронников предложил издательству «Время» сделанный им два года назад для «Всемирной литературы» перевод книги А. Жида «Подземелья Ватикана». Сопроводил перевод запиской, свидетельствующей о парадоксальности его суждений:

«После Ницше не было более опасной, более смущающей книги… Она столь же чужда “европейскому” сознанию, как, скажем, учение йогов, танцы Дункан… В этом романе Жид сознательно, последовательно аморален, то есть, если угодно, опять-таки, в конечном счете, морален, хотя “учение” его и облачено здесь в форму чуть ли не бульварного романа. Психология бессознательности, произвола, реализации мельчайших душевных своих движений, известная душевная гибкость, “чаплинизм”, влекущий по пути наибольшего или, если угодно, наименьшего сопротивления, и во всяком случае далеко за границы норм общежития — вот, в кратких чертах, содержание проповеди Жида. Антирелигиозная тенденция автора и тонкий его аморализм могут быть раскрыты в специальном небольшом предисловии» [28]. Перевод «Подземелий Ватикана» М. Бронникова под ред. А.А. Смирнова и А.Н. Тихонова выйдет в 1927 году в Артели писателей «Круг».

Но М.Д. Бронников к этому времени увлекся новым видом искусства — кино. Вполне возможно, что способствовала тому его работа тапером в петроградских кинотеатрах.

В Институте истории искусств в 1924-м внутри театрального факультета возникло, вероятно, первое во всем мире киноведческое учебное заведение. На это отделение приняты были первые студенты, многие из которых окажутся потом связанными с Бронниковым и общей творческой деятельностью, и драматической судьбой. Зародилась в Институте и первая ячейка киноведения — Кинокабинет. Его сотрудники собирали материалы о русских, советских и зарубежных кинокартинах (фотографии, либретто, сценарии, программы, листовки, книги, журналы) и составляли картотеки.

Историк кино, кинокритик, в прошлом — студент теакинофакультета ВГКИ И.Л. Гринберг писал: «Это учебное заведение… получило в 1924 году, когда открылось, странное и длинное название — ВГКИ при ГИИИ. Расшифровывалось это сочетание гласных и согласных так — Высшие государственные курсы искусствознания при Государственном институте истории искусств» [29].

Э.М. Арнольди, имя которого так же, как имя киноведа Н.Н. Ефимова, будет фигурировать в следственном деле Бронникова, вспоминал: «Всю массу материалов надо было не только собрать, но и систематизировать, обработать, исследовать. Надо заметить, что в Институте <...> почти все работы велись “по велению сердца”, достаточно бескорыстно. <...> На всех театроведов имелось полторы штатных единицы. <...> Все остальные где-то и как-то работали, отдавая свободное время любимому делу в Российском институте истории искусств» [30]. Среди таких бескорыстных энтузиастов Э.М. Арнольди называет и М.Д. Бронникова, который со страстью работал в Кинокабинете и выступал со своими научными докладами на заседаниях Кинокомитета, созданного для изучения проблем теории и истории кинематографии. Тексты докладов не сохранились; известно, что один из них посвящен был творческому методу американского кинорежиссера Д. Гриффита, который практически первым превратил кинокамеру в активного участника действия, а киномонтаж — в решающее выразительное средство.

3 ноября 1924 года А.И. Оношкович-Яцына записала в дневнике: «Вечером Бронников читал мне свою статью “Кино как мироощущение”. Занятно, живо, местами парадоксально. У него такое бледное, несчастное лицо, такие колючие мысли!» [31]

В 1925 году Бронников начал сотрудничать с издательством Academia. О работе этого издательства — в статье Э.М. Арнольди: «В тесном помещении, заваленном готовой продукцией и материалами, со штатом в 2—3 человека он (А.А. Кроленко, руководитель издательства Academia. — Авт.) выпускал прелестные, изящно, с большим вкусом оформленные книжечки художественной литературы, преимущественно переводной, имевшей большой спрос. Academia была образцом и примером качества книжной продукции, ее издания и сегодня составляют большую ценность, библиографическую редкость. Ловко балансируя сочинениями Анри де Ренье и Жюля Ромена (с чудесными иллюстрациями Н.П. Акимова), Боккаччо, Мазуччо и Фиренцуолы, с одной стороны, а с другой — общими задачами изучения искусства и вопросами литературы и драматургии, Александр Александрович ухитрялся сводить итог к общему благополучию. Таким способом появлялись на свет ученые труды Института…» [32]

Первым изданием «киносерии», выпускаемой Academia, стала книжка М. Бронникова «Мэри Пикфорд». Вышла книга в 1926 году, но до этого был трагический 1925-й. Недолгое счастье М. Бронникова, когда его интеллектуальная жизнь потекла по другому пути.

В 1925 году ленинградское ОГПУ сфабриковало дело № 194Б под названием «Контрреволюционная монархическая организация», другими словами — «Дело лицеистов». Под него подходили специалисты в области юриспруденции. В ночь с 14 на 15 февраля в Ленинграде было арестовано около 150 человек. В первых числах июля 27 из них были расстреляны. Газеты об этом молчали (так же, как будут они молчать и в 1932-м, когда закрутится дело «кружковцев»), ибо, как посчитало ОГПУ, «огласка <...> может породить предположение о якобы существующих больших скрытых силах, находящихся в ведении монархистов, и тем самым может явиться стимулом, побуждающим к активной борьбе против Советской власти» [33].

Н.Н. Пунин записал в дневнике: «Расстреляны лицеисты. <...> О расстреле нет официальных сообщений; в городе, конечно, все об этом знают, по крайней мере в тех кругах, с которыми мне приходится соприкасаться: в среде служащей интеллигенции. Говорят об этом с ужасом и отвращением, но без удивления и настоящего возмущения. Так говорят, как будто иначе и быть не могло… Чувствуется, что скоро об этом забудут… Великое отупение и край усталости» [34].

Михаил Бронников, конечно же, знал, что среди расстрелянных был его однокурсник Константин Турцевич и отец его лицейского товарища Петра Голицына, с которым вместе учился он еще в Кадетском корпусе, князь Николай Дмитриевич Голицын, лицеист 31-го выпуска. Пять лет концлагерей получил старший брат Петра, князь Николай Николаевич Голицын. Выслан был лицеист 60-го выпуска, литературный критик Валериан Адольфович Чудовский. За ним в ссылку поехала его будущая жена Инна Малкина, сестра Мизинца — Малкиной Кати (они погибнут в 1937-м, когда сам Бронников будет в ссылке). Не успели расстрелять приговоренного к высшей мере последнего директора Лицея Владимира Александровича Шильдера — он умер в тюремной камере в мае…

Государственный институт истории искусств (ГИИИ) на Исаакиевской площади. Фасад ГИИИ в 1930-е гг.

Государственный институт истории искусств (ГИИИ) на Исаакиевской площади. Фасад ГИИИ в 1930-е гг.До Михаила Бронникова, незаметного тапера, безвозмездно работавшего в Кинокабинете и Кинокомитете Института истории искусств, дотянутся через семь лет.

1 января 1926 года он принес Аде Оношкович свою только что опубликованную «Мэри Пикфорд» — как ей показалось, «интересную, но не очень блестящую книгу» [35]. Еженедельная газета-бюллетень совпартиздательства «Книгоноша» напечатала за подписью «Н.Г.» заметку об этой книге: «Работа М. Бронникова является опытом монографии о популярной актрисе американского кино. <...> Исследуются отдельные характерные фильмы с Пикфорд. <...> Затем весь этот материал обобщается вокруг основного задания: каков же экранный стиль Мэри Пикфорд? Здесь автор дает много ценных замечаний и остроумных домыслов, много метких определений. Но он <...> слишком злоупотребляет туманным многословием. <...> Мы понимаем всю сложность задачи, стоявшей перед автором. Писать о кино — и ново, и трудно. <...> Это первая русская книга, обращающаяся с кино как с искусством. Это делает ее заслуживающей внимания» [36].

Через год книга вышла в переработанном виде под названием «Этюды о Мэри Пикфорд» в оформлении Николая Акимова. В предисловии к книге советский театровед Стефан Мокульский отметил, что она «нуждается в ряде поправок социологического порядка, которые не умаляют, однако, ценности произведенного в ней формального анализа». И современные исследователи истории кино называют «Этюды о Мэри Пикфорд» «одной из первых попыток в отечественном киноведении дать систематизированный анализ творчества киноактера» [37].

Можно сказать, что эта давно ставшая библиографической редкостью книга М. Бронникова — свидетельство его нереализованных творческих возможностей в области литературоведения и шире — культурологии. В этой небольшой книжке об американской актрисе М. Бронников успевает попутно сделать несколько любопытных наблюдений не только о кино. Вот что он говорит о специфике искусства для детей на примере произведений «классиков англосаксонской детской литературы»: «Этот пренебрегаемый, но во многих отношениях замечательный жанр восхитителен своей яркой непосредственностью. Может быть, это единственный вид романа, который опирается на постулат как нельзя более несложный и прямолинейный: “Счастье следует непосредственно за несчастьем, а не наоборот”. Вот основная мысль, провозглашаемая этой детской литературой, силящейся установить примат счастья над несчастьем во времени». И далее: «В этом романе встречаются и добрые, и злые. Добрые бывают вознаграждены, а злые… не то чтобы наказаны — это было бы слишком уж прямолинейно, — но сконфужены… <...> В этих счастливых романах бесчисленные дети, как мальчик в богемской сказке, поминутно делают усилие сдвинуть с места бочку человеческих слез и страданий, и это почти всегда им удается… Таковы источники, питающие вдохновение Мэри Пикфорд» [38].

Попутно М. Бронников высказывает и свои соображения об «экранных» приемах в русском классическом романе: «Нельзя не видеть, например, <...> в сцене объяснения Ставрогина и Хромоножки в “Бесах” оранжевый вираж и четыре первых плана» [39].

И снова Бронников задается вопросом о сущности горького юмора, который интересовал его еще в лицейские годы (вспомним диссертацию о «Психологии и физиологии смеха, этике и эстетике иронии») и будет интересовать и дальше: через год выйдет небольшая статья об одной из чаплинских актрис — Эдне Первианс [40], где он выдвинет понятие о «горестной буффонаде».

Сам Бронников с конца 1920-х начал разворачивать бурную активность на новом поприще. Средства к существованию теперь он добывал, работая на неполную ставку в должности конторщика на заводе «Красная Заря», остальное свое время распределял на содержательное общение с широким кругом людей, некоторые из которых не были знакомы друг с другом. Более того, общение с ними он строго структурировал по кружкам и клубам. Инициировал коллективную творческую деятельность, помня, вероятно, уроки М.Л. Лозинского и опыт его семинара.

Через несколько лет, на допросе 15 марта 1932 года, давал показания:

«Оставаться бездеятельным, пассивным, как это сделали многие из тех, кто, как и я, называются “бывшими”, я не мог. Я вышел из положения так: моя жизнь стала похожей на прут, который переламывается в определенной своей части. До четырех часов дня, ради заработка и материальной помощи семье, я работал в незначительных учреждениях на незначительных должностях, с четырех часов и дальше я полностью принадлежал себе и своим занятиям, интересы которых лежали в области искусства вообще и, в частности и больше всего, в области литературы. Надо сказать, что искусство, при всей внешней кажущейся аполитичности, является одним из сильнейших орудий воздействия на людей. <...>

Я искал людей, с которыми я мог поделиться своими мыслями и своим творчеством. Эти люди нашлись, и далеко не в малом количестве. <...> В 1927 году создалась первая организация под моим руководством…»

А перед новым 1928 годом автор издательства Academia М.Д. Бронников, как и другие уважаемые авторы этого издательства (М. Кузмин, С. Радлов, Н. Радлов, Вс. Рождественский, Н. Акимов, В. Всеволожский-Гернгросс, М. Лозинский и др.), выражая надежду (увы, неосуществимую!) на дальнейшее совершенствование работы издательства, делает запись в Памятной книжке А.А. Кроленко: «Acade mia! <Далее — рукописная нотная строка из «Лебединого озера».> Пожелание — довести до конца издание всего Пруста!» [41]

В семье его все по-прежнему называли Микочкой, даже шестилетняя племянница, дочка сестры Татьяны — Маша. Она уже занималась музыкой, готовилась к поступлению в детские классы при Консерватории. Он усаживал ее за пианино, с удовольствием слушал, как она пробует играть. А от ее детского стишка (Мария Георгиевна это прекрасно помнит) он просто пришел в восторг:

Прилетели мушки вдруг:

— Где ты, мой подруг?

— А я в ямку закопата,

Я сама не виновата.

…Осенью 1931-го, как вспоминает М.Н. Рыжкина-Петерсен, «Лозинский, желая, наконец, покончить с переводом Эредиа, собрал нас несколько раз у себя для окончательной шлифовки». Теперь это был не Дом искусств, а квартира в доме 73— 75 по улице Красных Зорь. Работали над переводами, но и вспоминали «шерфольскую» молодость.

В мемуарах М.Н. Рыжкиной читаем: «По окончании этой последней обработки переводов все участники предполагали собраться “на веселый братский пир” приватно, и я однажды позвонила Морицу (Оношкович-Яцыне. — Авт.) с целью узнать, когда состоится торжество. “Бронников болен” — был безразличный ответ. Бронников бывал у нее в доме еженедельно, и она была в курсе его дел, а у меня не переступал шесть лет (со времени моего замужества) порога. Встречались мы случайно в трамвае или на улице… “Болен” на советском языке означало нередко “арестован”, точно так же, как “поехал на курорт” означало “выслан”, но мне и в голову не пришло, что Бронникова, служившего где-то счетоводом и человека безобидного во всех отношениях, могут арестовать. Я не расспрашивала. Прошло недели две [42], и я снова позвонила Морицу и снова спросила, между прочим, о пирушке. “Так ведь Бронников болен!” — “Выздоровеет же он когда-нибудь!” И снова Мориц не счел нужным расшифровать тайну его “болезни”».

Вильгельм Моор. 1900-е гг. Любовь Зубова-Моор в сценическом костюме. 1910-е гг.© Фото из архива В.П. Барабанова, Н.В. Лукиной

Вильгельм Моор. 1900-е гг. Любовь Зубова-Моор в сценическом костюме. 1910-е гг.© Фото из архива В.П. Барабанова, Н.В. ЛукинойМ.Д. Бронников был арестован 9 марта 1932 года. За три недели до этого уже арестовали Алексея Крюкова, в один день с Бронниковым взяли Василия Власова, Любовь Зубову-Моор, Татьяну Билибину и частых посетителей ее салона Николая Шульговского и Георгия Бруни. 13 марта пришли за доктором В.Р. Моором.

10 марта 1932 года уполномоченный А.В. Бузников снимал с гражданина Бронникова Михаила Дмитриевича первый допрос.

В протоколе «со слов Бронникова» записано:

«Признаю, что вплоть до ареста моя деятельность носила контрреволюционный антисоветский характер и была направлена к группированию вокруг себя идейно близких мне лиц, связанных со мною общностью антисоветских политических убеждений. Это группирование проводилось мною в форме организации ряда нелегальных антисоветских кружков…»

И так «говорит» человек, ценящий «пиршество слов»! Далее перечислены кружки, названы некоторые имена.

На допросе 15 марта Бронников показал:

«Была и продолжает существовать еще одна организация, куда я входил, но не в качестве организатора и педагога. Эта организация называется “Шерфоль” и родилась из отстоявшегося ядра переводческой группы изд-ва “Всемирная литература”…

Действовала при бессменном руководстве Михаила Леонидовича Лозинского и ввиду присутствия в ее составе Блох Раисы Ноевны — сестры владельца белоэмигрантского издательства “Петрополис” (ныне белоэмигрантка) — носила мистический характер. Последнее сказалось на кличках, даваемых в организации ее членам…»

Началось следствие.

М.Д. Бронников содержался в ДПЗ.

Да, имена он называл, да, подписывал бумаги, в которых речь шла о его антисоветских, монархических и пораженческих настроениях. Но он полностью принимал на себя ответственность за «вину» прочих членов кружков. И достойно звучит его голос со страниц протоколов:

«Во всех созданных мною объединениях центральное направляющее положение занимал я. Я насыщал идейно эти объединения. Мои политические, философские и художественные интересы являлись превалирующими в этих объединениях… <...>

Я искал людей, с которыми я мог бы поделиться своими мыслями и своим творчеством… Мои художественно оформленные идеи влияли на них… Я был старше их всех годами и обладал значительно большей культурой, что делало из меня руководителя и организатора этой молодежи… <...>

Я разделил эту молодежь и близких мне сверстников на ряд различных организаций… Группирование проводилось мною в форме организации ряда нелегальных кружков или ассоциаций, которые организовывались мною по принципу разделения на отрасли искусства… <...>

Обычно собрания проходили под моим председательством. Программы занятий кружков, вопросы, включавшиеся в обсуждение и проработку, разрабатывались мною, причем в их содержание я посвящал членов моих организаций очень осторожно, по частям и по выбору. …Дискутируемые на собраниях кружков вопросы ставили в форме рефератов и докладов, причем к ним члены кружков готовились по заранее намеченным мною темам» [43].

Не скрывал Бронников и своих предпочтений в области философии и литературы:

«Моими учителями и наиболее проштудированными мною являются представители крайней идеалистической философии — Бергсон, Ницше и Шопенгауэр. Любовь к этим философам я прививал членам своих объединений. Примат сильной личности над обществом, сознания над бытием, примат духа над материей — всегда импонировали моему мировоззрению… <...>

Из советских писателей выше всего я ставлю Олешу и Пастернака, превосходных стилистов…»

В многотомном деле «О контрреволюционной организации фашистских молодежных кружков и антисоветских салонов» десятки протоколов допросов всех привлеченных по этому делу. Люди напуганы и растеряны, им кажется, что если они согласятся с обвинениями, даже самыми нелепыми, если назовут имена участников различных кружков, если подтвердят, что все кружки имели единое руководство в лице Бронникова, то чем-то себе помогут. Это понятно.

Непонятно другое — зачем один из подследственных с невероятным рвением перечисляет все «крамольные» мысли и действия Бронникова, говорит о том, о чем его даже не спрашивают, зачем накручивает обвинение на обвинение? Перед нами не только протоколы допросов этого человека, но и его машинописные тексты под названием «О литературной деятельности М.Д. Бронникова», жанр которых легко определяется как донос.

«Обладая большими организаторскими способностями, он втирается в различные группы молодежи и где можно организовывает новые. У него всегда наготове план работы, у него всегда под руками необходимые смазывающие средства… <...>

Поле деятельности Бронникова не ограничивалось названными кружками. Геллер и Домбровский [44] через обэриута Минца осуществляли, по всей видимости, связь его с какими-то другими кружками… <...>

Именно увлечение Моранами и Клоделями привело его к фашизму и к активной борьбе с Советской властью… <...> Бронников занимался исследованием их творчества и, пропагандируя их, выступал в кружках. Это была не только агитация за Морановскую “галантную Европу” или за жизнь среди прустовского избранного буржуазного общества. Бронников изучал глубже этих “китов” фашизма, добираясь и до их идейно-философских платформ. Так выплывали один за другим Ницше, Фрейд, Бергсон и др. Сам Бронников отдавал предпочтение Бергсону, всегда подчеркивая, что именно на основе его философских взглядов только и может строиться большое искусство… <...>

Бронников в 1931 году написал повесть “Две короны ночью” [45]. В этой повести все вещи были названы своими именами. <...> Это авторская исповедь с подробным открытием всей окружающей и давящей на него советской жизни. Все повествование пропитано ненавистью к Советскому государству. Здесь есть и описание советского учреждения, и характеристика советских служащих, и все это характеризовано самыми отрицательными чертами…»

Повесть «Две короны ночью» была написана в 1931 году. Мы смогли бегло ознакомиться с ней в архиве ФСБ.

В первой главе, названной «Как принц де Лиль, как голубой Сенан…», главный герой Николай Николаевич Обухов читает Гонкуров, Гамсуна, Кокто, Канта, Гюисманса и пр.; с тоской он размышляет о внешнем виде этих книг. «Какая жалость, — подумал он, — какая жалость, что книги, подобные этой, переплетают таким недостойным образом… я одел бы эту прелесть… в ноздреватый, молочно-белый, цвета простокваши, войлок. Подпись на ней я провел бы карандашом губной помады… Люди потеряли уважение к книгам. Эти картоны ужасны… Продукция ГИЗа регрессирует. Последняя новинка “Командарм2”, хотя и 3.20 — брошенные деньги».

Во второй главе, ернически названной «Электропух», Бронников писал: «Электропух, несмотря на опереточность самого названия, был солидным учреждением. В Электропухе работало свыше тысячи человек: Электропух вечно кипел в котле реорганизаций… деньги платил необыкновенно аккуратно. В определенные числа эти деньги разносили особые, молодые сотрудницы, в серых, матерчатых конвертах. Фу, черт. Не сотрудницы были в конвертах, а деньги в конвертах… Николай Николаевич Обухов работал в Электропухе с 9 до 4-х. Он обладал счастливейшим свойством ровно в 4 часа, выйдя на улицу, забывать все то, что имело место с 9 утра и по этот завершительный момент. Словно у волшебного принца, жизнь его обламывалась на две части, как если бы кто-то переломил золотой прут». Это умозаключение героя было отчеркнуто красным, чекисты уверенно провели параллель со словами Бронникова из допроса 15 марта, который мы цитировали раньше: «Моя жизнь стала похожей на прут, который переламывается в определенной своей части».

Еще одно отчеркнутое чекистом место: «…Клеопатра Александровна была комсомолкой… это увеличивало интересность ее в глазах Николая Николаевича. Он любил опасную игру, его влекли люди с другой планеты… В один из праздничных дней календаря в августе (постойте, какие у нас есть праздники в августе? День МОПРа, Осоавиахима) встретил ее на ячейке, окруженную толпой партийных молодых людей (сам он присутствовал — обещал играть под картину для кино)».

Повесть жестко иронична не только по отношению ко всему окружающему, но и к главному герою — аlter ego автора. В ней много натуралистичности и эротики, всего того, что было невозможно в официальной литературе.

Одна из сцен разворачивается в борделе. Его хозяйка говорит главному герою: «Это заведение существует исключительно в силу того, что вкладчиком в него является ГПУ, половина моей клиентуры оттуда». В другой сцене герой выщипывает у себя на теле волосы, так как мнит себя принцем крови.

«Рассказ “Клубоманка” (1931) — один из “Пяти снов”. Смысл рассказа так ясен, что никаких выводов не требует. Автору снится сон, что он приезжает в клуб. Место действия — Париж. “Кругом сидели друзья. Это был кружок лицеистов. На всех них был тот бесподобный мундир… который я когда-то носил…” И дальше развертывается описание великосветского вечера с золотыми монограммами, портсигарами, с замечательными дамами и т.д. и т.д. Сон обрывается, и автор кончает рассказ следующей фразой: “…ведь это же могло бы быть, если не со мной, то с каким-нибудь другим счастливцем”. Вот каковы “мечты” Бронникова, высказанные им полгода тому назад. Не только во сне, но и наяву он грезит о той жизни, которая “могла бы быть” или которой живут его “друзья-лицеисты” в Париже… <...>

Речь идет о фильме, который бы Бронников считал идеальным. Бронников перечисляет условия: “…еще одно! Никакой идеологии. Ради Бога! Запретят! Не только у меня в СССР, но, по дурости, еще в какой-нибудь другой стране, в Венгрии, например, в Китае. Мотивировки будут, вероятно, диаметрально противоположные…” <...>

“Игра вещей” (статья о повести Ю. Олеши «Зависть». — Авт.) дает неожиданно богатый материал не о творчестве Олеши, а об отношении Бронникова к окружающей его советской действительности. Это “исследование” построено в форме разговора между двумя комсомольцами и автором… <...>

“…Я не ваш, — говорит Бронников комсомольцам. — Не понимаю вас”.

“Не ваш значок «жужжит у меня в петлице»…” <...>

Бронников начисто забраковывает социологический метод как метод исследования. Вот что он сам пишет по этому поводу: “Я считаю его (социологический метод) не методом, а диагнозом. Зачем ломиться в открытую дверь? Диагноз Пруста ясен… Пруст никогда не будет близок пролетариату… Можно вполне согласиться принять это как данность. К сожалению, на таком базисе, на таком диагнозе исследования литературной «надстройки» не построишь. Это достаточно скучно…” (“Письма о Прусте”) <...>

Социализм не обещает жизни, которой живут прустовские герои и бронниковские друзья-лицеисты, и поэтому Бронников категорически отвергает советское сегодня».

Автор «доноса» — активный участник «Штрогейм-клуба», «Бандаша», «Шекспир-Банджо», вместе с Бронниковым работавший над монографией об Эрике Штрогейме, художник Василий Адрианович Власов.