Colta Specials

Colta SpecialsПризнать симптом

В 1930 году Зигмунд Фрейд публикует трактат «Недовольство культурой», в котором ставит обществу недвусмысленный диагноз: подавленная агрессия, вытесненное разрушительное либидо индивидуумов неизбежно рано или поздно сливаются в общую силу и прорываются сквозь очерченные цивилизацией рамки. Война — следствие накопившегося недовольства ограничениями, наложенными на агрессивные импульсы индивидуального человека и человечества в целом, причем агрессия направляется первым делом против самой же культуры, то есть против той сдерживающей силы, которая в форме моральных установок запрещает сильному причинять страдание слабому. Таким образом, мировая война, по мысли Фрейда, — не неожиданная катастрофа, а продукт самой же цивилизации, подавляющей агрессию.

О том, что запрет на прямую агрессию ведет к культурному кризису, еще задолго до Первой мировой войны писал Фридрих Ницше. Как и Фрейд, Ницше сознавал, что цивилизованность, хоть и имеет целью облегчение страдания слабых, причиняет страдание и сильным, не позволяя их «воле к власти» найти выход. Но, поставив обществу тот же диагноз, что и Фрейд, Ницше сделал вывод: раз нынешняя цивилизация не выполняет своей функции облегчения страданий, нужно отмотать назад ее развитие (то есть совершить революцию в этимологическом смысле этого слова, ре-волюцию) и «расчеловечить» современного человека, чтобы он смог построить что-то новое на месте теперешней культуры, поощряющей слабость и страдание, но не предлагающей от страдания избавления. Так Ницше приходит к идее «сверхчеловека» — человека, преодолевшего в себе человеческое («слишком человеческое», то есть конформно-среднестатистическое) и освободившегося из-под гнета усвоенных моральных норм. Сразу следует оговориться, что сверхчеловек Ницше — не программа практического воспитания некоего типа нового сильного человека, а существо сугубо гипотетическое, табула раса в человеческом обличье, поэтому он и называет его «белокурой бестией»: белокурой, потому что с него стерта вся палитра культурных кодов, и бестией, потому что такое существо человеком нашей цивилизации не является. То, что эта идея позднее оказалась востребованной фашизмом, самого Ницше фашистом не делает, хоть и наводит на размышления; а то, что «белокурую бестию» стали прочитывать как обозначение светловолосых северян-европейцев, не соответствует тому значению, которое в это вкладывал Ницше. Действительно, он говорит и о германцах тоже: о тех «диких» племенах, которые разрушили высокую римскую цивилизацию. Blonde Bestie — оба этих слова имеют латинские корни, а филолог, специалист по античности Ницше обостренно чувствителен к языковым нюансам. Ничто не мешало ему назвать это существо, скажем, helles Tier, используя германскую этимологию, но он намеренно выбирает выражение, восходящее к языку римлян, чтобы указать на то, что белокурая бестия — это тот, кого цивилизованный человек считает варваром. Гораздо больше, чем современные ему немцы, наученные культурой послушанию, Ницше нравились древние германские племена, беззаботно рушащие римскую культуру, как и «варвары» других народностей:

«В основе всех этих благородных рас просматривается хищный зверь, роскошная, похотливо блуждающая в поисках добычи и победы белокурая бестия; этой скрытой основе время от времени потребна разрядка, зверь должен наново выходить наружу, наново возвращаться в заросли — римская, арабская, германская, японская знать, гомеровские герои, скандинавские викинги — в этой потребности все они схожи друг с другом. Благородные расы, именно они всюду, где только ни ступала их нога, оставили за собою следы понятия “варвар”» («К генеалогии морали»).

Когда Ницше критикует культуру за подавление всякой воли к разрушению, считая, что именно в ней заложен потенциал обновления, он пишет с позиции человека, еще не видевшего, какие масштабы принимает выпущенная на волю агрессивность в мире, в котором технический прогресс предоставляет инструменты уничтожения такие действенные, что в перспективе у человечества — не победа над ослабшей цивилизацией, а всеобщая могила, одна на весь мир. Когда Фрейд писал о недовольстве культурой, он уже хорошо представлял себе эту угрозу, но не мог предложить однозначное разрешение конфликта между инстинктом разрушения и подавляющим его супер-эго (то есть интернализованным запретом на насилие). После Второй мировой этим же конфликтом заинтересовался еще один философ — Рене Жирар, попытавшийся выявить механизмы насилия в обществах как прошлого, так и современности.

Жирар пришел к выводу, что так нелюбимое Ницше христианство подошло как раз наиболее близко к решению задачи по минимизации агрессии. По мысли Жирара, тяга к разрушению возникает тогда, когда люди начинают соперничать за обладание одним и тем же объектом желания, а поскольку у желания миметическая структура («чего хотят другие, того хочу и я»), соперничество распространяется как вирус, затягивая в себя все больше и больше людей, пока напряжение не разрядится в насилии над жертвой, избранной для этого всем сообществом соперников. Жертва оказывается «козлом отпущения»: существом, чья смерть на время очищает общество от вируса насилия. За это чудесное избавление жертва обожествляется, возводится в святыню и оберегает общество до тех пор, пока агрессивные импульсы и напряжение между соперниками не достигнут снова критического уровня и не потребуют новой жертвы. Жирар считает, что христианство — первая в истории религия, в которой этот механизм уже не действует подспудно, он обнажается, и люди, теперь уже знающие, как он работает, способны использовать его для контроля над насилием в социуме. Христианин знает, что желание заразно и его распространение ведет к кризису соперничества, поэтому, чтобы избежать насилия, он выбирает уступить сопернику, превращая его таким образом из врага в брата и перенаправляя энергию ревности в братскую любовь. Надежда, которую Жирар возлагает на христианство, исходит из размышления, что поскольку желание по природе своей миметично, то превращение соперничества в братскую любовь должно стать примером для подражания и привести к снижению уровня насилия в обществе, так как будет заражать людей уже не агрессией, а миролюбием. Вот только насколько эта надежда оправдывается в реальности, оценить трудно; скорее, доктрину о миметическом миролюбии можно считать особой формой религии или этики, христианством по-жираровски, осуществимым только в собственным образе жизни и действия в мире.

Если бы Жирар образовал христианское братство, его символом были бы козлята-близнецы; если бы у философии Ницше был геральдический знак, на нем был бы изображен царь-хищник. В сегодняшнем же мире мысль, приблизительно соответствующая ницшевскому человеку, «идущему по канату от животного к сверхчеловеку», формулируется трансгуманизмом, который опирается на идею о преодолении человеческих ограничений посредством технических средств. Трансгуманизм возлагает надежду на технический прогресс, который должен облегчить людские страдания, вывести людей из-под гнета культуры, а заодно и из телесности. Этой идее противостоят те, кто относится к технике с недоверием или даже враждебностью: генная инженерия, стремительное совершенствование искусственного интеллекта, переход общения в виртуальность у многих вызывают чувство потери контроля и еще более глубокое недовольство культурой, чем во времена индустриальной революции. Однако все убыстряющийся прогресс в технике не только угрожает теперешней цивилизации, но и меняет роль самой же техники. Ядерное оружие хотя, казалось бы, и грозит еще одной, самой страшной, мировой войной, но именно из-за угрозы полного уничтожения удерживает человечество (пока) от полномасштабного использования ядерного арсенала; пользуясь идеей Жирара о вытеснении насилия за пределы социума, можно сказать, что угроза ядерной войны — это новая городская стена человеческого общества размером в земной шар, а радиоактивные отходы — материальная метафора той пустыни, по которой раньше вынужден был скитаться козел отпущения, носитель выделенного вовне насилия.

Прямо противоположной трансгуманизму следует назвать мысль о том, что именно животная смертность очерчивает горизонт человека и делает его собой. Из этой перспективы писал Франц Кафка в тех рассказах, в которых граница между животным и человеком принципиально непроходима и неразрушима, но не из-за суровости и запрета, а потому, что скрыта в тумане непознаваемости, забытья, неразделения. Как и Ницше, Кафка пишет о пути человека как о натянутом канате. Истинный путь, пишет он, протянут, как веревка на высоте щиколотки, и узнаешь о нем, только спотыкаясь и теряя равновесие. Соответственно, человеческая жизнь — это не прямой курс отважного канатоходца, идущего прямой дорогой от недочеловека-зверя к сверхзверю-сверхчеловеку. У Кафки человеку, натыкающемуся на истинный путь, угрожает не смерть, а недоразумение, совсем не сверхчеловеческое, но всякий раз напоминающее ему о неудобствах прямохождения (в этом смысле он похож на «человека просвещения» у Канта, который перестал быть «домашним скотом» и теперь учится ходить, несмотря на падения, и даже совершает «прыжки через канаву»; вот только как следует научиться ходить человек Кафки никогда толком не сможет: его разум никогда не достигнет того света рациональной ясности, на который уповал Кант). Канатоходцем его не назовешь, скорее уж ходоком по пересеченной местности, и если он и сломает себе шею, споткнувшись об истинный путь, то такая смерть будет не героической, а трагикомически-абсурдной.

Особенность экзистенциальной ситуации героев Кафки состоит в том, что у их пути нет конца, даже когда у него есть направление. Путь Йозефа К. по направлению к закону в «Процессе» приводит его, как и героя встроенной в роман притчи «Перед законом», не к знанию закона, а к смерти в незнании. Путь обрывается, не окончившись достижением цели, но сам путь таков, что это незавершение и становится единственной доступной герою истиной. Та же участь постигает и К. в «Замке», когда он плутает по дорогам, ведущим из деревни к замку, не в состоянии поверить, что «между деревней и замком нет большой разницы», как ему рассказывают с самого начала. Зато герой самого раннего романа, Карл с лошадиной фамилией Россманн (от das Ross — жеребец), попадает в завершение скитаний по чужой стране в «театр природы». В этот театр, на объявление которого и откликается Карл, принимаются все, кто успеет туда попасть до закрытия, то есть никакого личного достижения в том, чтобы быть принятым, нет, достаточно уже простого существования в мире.

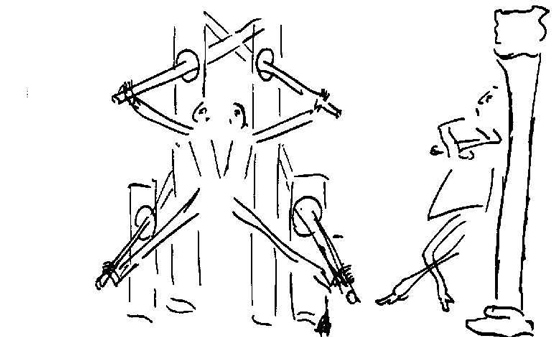

Жизнь и есть такой случай, когда успеваешь попасть в мир, человек ты или животное — из всех возможных сестер и братьев, из всех возможных существований живущему выпадает счастливый билет на пребывание в мире вне зависимости от того, сколько он впоследствии приносит счастья выигравшему. Тогда как Ницше считал безусловным счастьем победу себя-сильного, себя-властного над собой-слабым, собой-жертвенным, Кафка изображает положение человека в мире как непреодолимо растянутое между этих полюсов. Сила и воля не утверждают, а разрывают жизнь человека изнутри. Одной из фигур принципиального внутреннего разлада становятся в рассказах Кафки полузвери-полулюди, из которых первым — и самым эмблематичным — хочется назвать существо из «Гибрида», наполовину кошку, наполовину овцу. Ни хищник, ни агнец, она живет в состоянии вечно незавершенного конфликта с собой, избавлением от которого может стать только смерть, но не для нее самой, а лишь для стороннего наблюдателя. Объясняя свою экзистенциальную ситуацию в одном из писем к Милене, Кафка шлет ей изображение человека, разрываемого надвое неким устройством, изобретатель которого стоит рядом в позе, научиться которой он мог только «у мясника, который распяливает возле своей лавки освежеванную свинью». Эти двое, человек разрываемый и человек наблюдающий, составляют пару, соответствующую овцекошке из «Гибрида» — и самому Кафке, изобретателю устройства. От нападающего льва можно, если повезет, спастись, но каков выход, когда человек преследуем собой же?

Выходом, но не спасением становится включение в человеческое общество для Красного Петера из рассказа «Отчет для академии». За несколько лет он проделывает путь от обезьяны до человека: пойманный для зоопарка в родном лесу и перевезенный в Гамбург, он осваивает культуру современного европейца, чтобы только выбраться из клетки. Он достигает уровня образованности немногим ниже, чем члены академии, в которую он шлет свой отчет, но отличает его от них то, что хоть он и забывает ровно так же о своем прошлом, как каждый отдельный человек о своем младенчестве и человечество в целом о своей первобытной истории, но острее чувствует тоску по утраченной свободе вне рамок цивилизации. Саднящий остаток памяти вместе с ноющим шрамом от пулевого ранения, причиненного людьми, посадившими его в клетку, делает его жизнь нескончаемым переживанием принципиальной разорванности человека. Выделяется он не самой этой — присущей всем людям — разорванностью как таковой, а только более ясной, потому что недавней, памятью об отрыве от природных корней. Он становится человеком осознанно, тогда как мы, родившиеся среди людей, вынужденно «обезьянничаем» в детстве, подражая нашим воспитателям с их — теми или иными — культурными представлениями и цивилизационными ценностями. Он осуществляет сознательное насилие над собой, ровно то самое, за которое Ницше критикует европейскую культуру, только урожденные европейцы подвергаются ему неосознанно. Однако у Кафки осознание этого насилия ведет вовсе не к победе «белокурой бестии» над цивилизованным человеком, над собой-слабым, а только к пониманию, что победа над собой — хоть она и действительно торжество воли — не выводит за рамки культуры, а в лучшем случае дает возможность в этой культуре участвовать и, может быть, ее своим существованием изменять. Путь от обезьяны до человека выводит Петера из зоопарка, где он был животным, а приводит — в цирк, где он работает уродцем, капризом природы.

Прямо противоположна ситуация в рассказе «Голодарь» о человеке, превратившем голодовку в искусство. Он добровольно дает посадить себя в клетку при цирке и выставить напоказ. Прутья клетки отделяют его от цивилизованного мира, сводя его жизнь к животному существованию, а публика приходит посмотреть на то, как силой воли человек добивается умерщвления своих животных нужд. Ирония же состоит в том, что, как голодарь признается за мгновение до смерти, его искусство — не работа воли, а природный дефект: он просто не смог найти еды, которая ему бы понравилась, а если бы нашел, то ел бы как все остальные. Получается, что он не служит искусству, а притворяется, выдавая свою природу за художество, и в этом-то и состоит его кунштюк. То, что казалось триумфом воли, оказалось капитуляцией воли, зависимостью от природы, рабством вкуса. И в конечном итоге над искусством голодаря торжествует звериная воля к жизни, несравнимо превосходящая волю человека к художеству. Когда голодарь умирает от истощения, на его место в клетку сажают молодую пантеру, и тут же публика, уставшая от зрелища голодовки и переставшая приходить, снова стягивается посмотреть на метания зверя, укрощаемого неволей.

«Животное отнимает плетку у хозяина и стегает себя, чтобы стать хозяином, но оно не знает, что это — только фантазия, вызванная новым узлом на плетке хозяина». Этот афоризм Кафки приложим и к ситуации голодаря, если на место «хозяина» подставить голод: голодарь как будто становится укротителем своего голода, но на деле им самим управляет желание настолько проголодаться, чтобы голод заставил его найти вкус к еде. Это неутоленное желание и превращает его в художника, внешне, для публики, выглядящего укротителем животного в себе, а внутренне — искателя и ценителя вкуса. Голодовка приводит к искусству — иным путем — и другого героя Кафки. В «Разысканиях одной собаки» рассказывается о том, как вопрос «откуда берется еда?» приводит собаку-исследователя не к разгадке, а к другому вопросу — «что такое музыка?». Собака в этом рассказе сосредотачивает всю волю на том, чтобы найти ответ на фундаментальный вопрос: кому собаки обязаны своим существованием? И отчаяние, и спасение собак в рассказе заключаются в том, что они не сознают несвободы своих импульсивных желаний, а зависят от людей, чье присутствие они неспособны осознавать. Собаки выживают, потому что получают еду, но откуда она берется, ни одна собака ответить не может — отчасти потому, что забывает обо всех вопросах в присутствии еды, но главным образом потому, что для того, чтобы быть слугой человеку, она должна не сознавать своей от него зависимости. Осознание своего рабства — это понимает Кафка — приводит к господству над господином, поскольку дает знание о его зависимости от раба, то есть о слабости хозяйской, человеческой, воли, угнетающей волю звериную. Человек сам ограничивает свою волю, ставя ее над волей собаки; собака-исследователь же, не ведая о своей несвободе, оказывается вольнее человека-хозяина, поскольку ищет оправдания своего существования где угодно, но не в хозяине. Человек знает, зачем ему нужна собака, а собака просто живет, не ставя под сомнение свою свободу. Даже самая непредвзятая и отважная в своем опасном для жизни эксперименте собака-исследователь, уйдя из-под человеческой власти в бездомное существование, не может осознать, что суть ее присутствия в мире — подчинение воле человека. Зато она, задавшись вопросом о причинах собачьей жизни, находит путь к свободе в обретении нового предмета исследования — музыки.

Голодарь, так и не нашедший еды, которую ему хотелось бы съесть, жил и умер в рабстве у своего вкуса; собака-исследователь, хоть и не искала, нашла то, что удовлетворяет ее вкусу, — песню собаки-охотника, когда эта собака спасает ее от голодной смерти. Эта песня — лай, которым собака указывает хозяину, где находится добыча, и потому это гармоническая музыка совпадения собачьей воли с человеческой. Собака-охотник и человек-охотник одинаково ищут добычу, только собака отказывается от природного инстинкта съесть добытое, потому что служит человеку. Однако и человек изобретает искусство псовой охоты, чтобы удовлетворить свои животные нужды. Песня взаимности между волей раба и волей господина — вот что слышит собака-исследователь, встретив охотящихся. Ее вопрос «откуда берется еда?», на который она не сможет найти ответ, поскольку никогда не узнает о существовании людей, получает ответ в самой же сцене охоты: человек кормит собаку, но и собака кормит человека. Исследовательский (почти охотничий, но в умственной сфере) инстинкт героя оказывается удовлетворен, хоть он и не может этого понять и проанализировать, как ему хотелось бы; зато он может это удовлетворение почувствовать и найти в нем эстетическую красоту.

Согласно Ницше, воля к власти свойственна всему живому вообще и все живое стремится к господству как над внешним миром, так и над собой — к господству своей воли над своими импульсами, к победе силы над безволием. Поэтому слабый человек — не жертва сильного, а только меньшая воля, уступившая большей; усиление воли же — это победа жизни над смертью. Согласно Жирару, воля к победе сильного над слабым утоляется жертвой, в том числе и во внутренней жизни: уступить сопернику значит пожертвовать своим желанием, но именно это необходимо, чтобы выжил не только сильнейший и чтобы мир не был разрушен. Согласно Кафке же, человек живет в борьбе между слабостью и силой, разрываясь между желанием жить и желанием умереть, а высшая его воля — воля выбрать животный инстинкт в себе, чтобы найти в нем направление для своих желаний и их осуществления, но одновременно найти и гармонию в преодолении инстинкта ради высшей воли извне, воли мира или чего-то высшего (в случае собаки-исследователя это воля человека, невидимого господина), причем эта высшая воля не может быть воспринята рациональным сознанием, она доступна лишь как мистическое чувство. Оно основано на повороте животной воли против себя же, превращающем животное в человека. Животное всегда умирает, а человек всегда живет, преодолевая смерть животного в себе. Поэтому спасение человечества, по Кафке, не в выборе силы, а не слабости (как у Ницше), и не в усмирение воли жертвой (как у Жирара), а в воле не выбирать между человеком и животным в себе и в мире.

Поцелуй Санта-Клауса

Поцелуй Санта-Клауса

Запрещенный рождественский хит и другие праздничные песни в специальном тесте и плейлисте COLTA.RU

11 марта 2022

14:52COLTA.RU заблокирована в России

3 марта 2022

14:53Из фонда V-A-C уходит художественный директор Франческо Манакорда

12:33Уволился замдиректора Пушкинского музея

11:29Принято решение о ликвидации «Эха Москвы»

2 марта 2022

18:26«Фабрика» предоставит площадку оставшимся без работы художникам и кураторам

Все новости Colta Specials

Colta Specials Colta Specials

Colta Specials Журналистика: ревизия

Журналистика: ревизияРазговор с основательницей The Bell о журналистике «без выпученных глаз», хронической бедности в профессии и о том, как спасти все независимые медиа разом

29 ноября 2023105227 Журналистика: ревизия

Журналистика: ревизияИзвестный публицист о проигранной борьбе за факт и о конце западноцентричной модели журналистики

17 ноября 202398468 Журналистика: ревизия

Журналистика: ревизияРазговор с главным редактором независимого медиа «Адвокатская улица». Точнее, два разговора: первый — пока проект, объявленный «иноагентом», работал. И второй — после того, как он не выдержал давления и закрылся

19 октября 202368878 Журналистика: ревизия

Журналистика: ревизияНи с теми, ни с этими. Известный журналист ищет пути между медийными лагерями и обвиняет оппозиционно-эмигрантский в предвзятости

10 октября 202395858 Colta Specials

Colta Specials Colta Specials

Colta Specials Colta Specials

Colta Specials Colta Specials

Colta Specials Colta Specials

Colta Specials