В разлуке

В разлукеРазговор c оставшимся

Мария Карпенко поговорила с человеком, который принципиально остается в России: о том, что это ему дает и каких жертв требует взамен

28 ноября 202477056

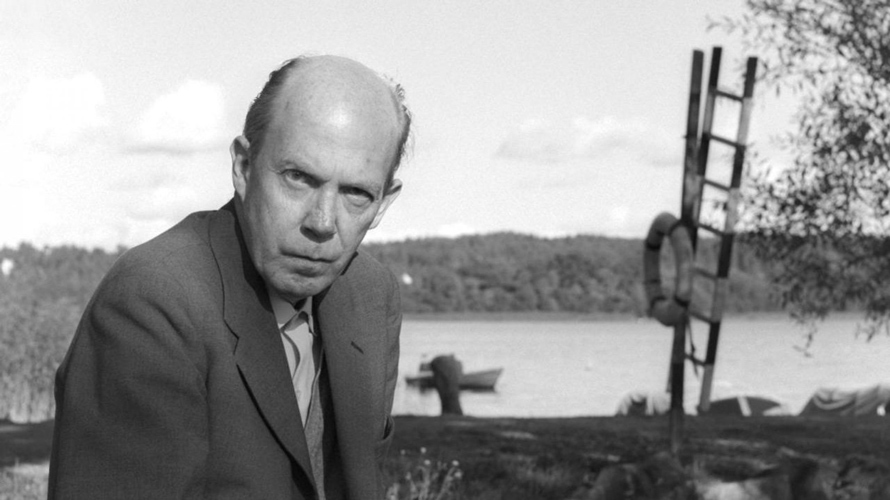

«Мёльнская элегия» («En Mölna-elegi», 1960) великого шведского модерниста Гуннара Экелёфа (1907—1968), элегия мельничного поместья, — не тоска об уходящем времени, но тоска о времени, к которому можно возвращаться вновь и вновь. Помогают этому возвращению герои, неожиданно появляющиеся из тумана смутных чувств, когда цвет вдруг ослепляет, а звук глохнет, оглушая. Аналитика чувств Экелёфа была смелой даже на фоне других достижений модернизма: чувство не просто выступает вперед, говоря за другие чувства, но немеет от собственного разговора, страшась собственной смелости.

К этому приближался только Элиот в своей «Бесплодной земле», но Элиот и Экелёф по-разному относятся к многоязычию: у Элиота само вторжение чужого языка, французского или санскрита, выглядит как явление первого пришедшего на ум решения, которое и оказывается верным. У Экелёфа смелыми оказываются только фигуры, данные намеком, «фотосъемкой» одним каким-то прилагательным, персонажи, которые у другого поэта были бы условными: инвалид, самоубийца или хозяин поместья. У Рильке или Лорки эти персонажи бы выступали от лица поэтической современности, говоря о невместимости поэтического опыта в наши дни, о его маргинальности и при этом фатальности. Но у Экелёфа это герои, которых мы вполне можем встретить в саду или на улице — и сад от этого не станет условнее, но станет только современнее. Кинематографическая техника замедленных флешбеков вместе с ровной речью поэта, стереоскопическим повторением знакомых слов, и позволяет нам поверить в то, что предельный опыт — это часть нашей общей игры, и мы должны выиграть эту игру.

Эхо у Экелёфа — не отзвук, не эмфаза, не эмоциональное усиление готовой роковой сцены, но подсказка правил игры. Элегизм Экелёфа — растерянность перед миром, и она нуждается именно в подсказчике правил, а не в истолкователе отдельных смыслов. Перевод «Мёльнской элегии» поэтому в новинку для русской литературы — мы привыкли к интуиции проясняющей, позволяющей постепенно увеличивать ставки в жизненной игре, обычно не доходя до того, чтобы поставить «себя» — можно поставить и «литературу». Для Экелёфа интуиция всегда направлена на проясненное с самого начала, на жест, на готовое слово, которое даже успело стать затертым, и ставка в этой игре с самого начала предельно высока. Ты либо выиграешь время событий, либо проиграешь все пространство опыта.

© Ад Маргинем Пресс

© Ад Маргинем ПрессГотовое слово в «Элегии» часто иноязычно; но это не цитата в привычном нам смысле, а скорее разговор, в котором постоянно что-то не будет дослышано. Когда Экелёф записывает латинские заклинания греческими буквами, он воспроизводит ситуацию эллинизма, когда греческий алфавит использовался как универсальный код, наподобие нынешних цифр или языков программирования, а латинский алфавит был слишком официален, как лозунг или как мелкий шрифт банковских документов. Но это и другой смысл: окрик часто предшествует артикуляции, мир часто окликает нас еще прежде, чем мы увидели, как мир расположился и что он может нам сказать. Это окликание Экелёф понимает не как Хайдеггер, для которого мы с самого начала оказались в ситуации мира, кричащего своей природой. Нет, это не существование окликает нас, а нарушение правил: вписав свой опыт в какой-то «алфавит», в какой-то набор ценностей и смыслов, мы уже капитулировали и покинули поле, ушли на скамейку зрителей.

Шведские эпизоды поэмы — это эпизоды возвращения со скамейки запасных. Заставляет вернуться любопытство: города, корабли, сны и мифологические чудовища, дворцы и печи, кнуты и лошадиные шеи — все это оказывается интересным. Но только не потому, что это занимательно; ни капли «туристического» отношения к вещам у Экелёфа нет. Просто эти вещи позволяют о себе говорить не переставая — при этом понимая, что ради разговора о них можно пожертвовать временем. Значит, если эти вещи становятся видны, то можно пожертвовать и собственными привычками, собственной замкнутостью — и отбить мяч времени, найдя в этом момент счастья.

Неожиданно Экелёф, перенявший масштабность из мистики Сведенборга, а кропотливость — из мистики Ареопагита, здесь напоминает Михаила Кузмина в таком доверии к вещам как счастливой возможности хоть немного не побыть собой. Только единственное — шведский поэт любит не драгоценную радугу вещей, не волшебный оптический шар каждой вещи, но, напротив, неспособность каждой вещи удержать в себе собственный оттенок. Звон колоколов будет слышен со дна, рыба окажется на берегу, блистая как молния, а печаль мелькнет опасной, как бритва взгляда. Именно так, в этом разговоре, цепляющемся за страшные картины гибели природы, пожаров и наводнений, человеческая жизнь и оказывается длящимся разговором.

Этот разговор не знает одного — высокомерия. Высокомерие — это для Экелёфа и есть одержимость, это попытка удержаться на сломе между катастрофами, всякий раз отвоевывая для себя все меньшее пространство, присваивая себе уже не нужные никому слова. Чувство у Экелёфа всегда избыточно, всегда оно опаляет кожу и роговицу глаза изнутри, и всегда требуется тушить этот пожар перебором откровенных слов. Молитвенные слова и непристойности соединяются в латино-греческих заклинаниях не как сюрреалистическая дискредитация языка, неспособного смиренно встретить конец истории, как это было у дадаистов, УЛИПО или Бретона, но как смиренное принятие того, что простое перечисление лучше любой речи о «смысле истории»: историзирующей речи, сжигающей мосты там, где нужно подать руку помощи. Смирение среди огненной бури существования и дает золотую радость впечатлений: совсем не детскую, но просто способную ненадолго успокоить наше внимание, ненадолго порадовать глаз.

Тогда солнце оказывается священным облаком, птица — отчаянием весны, волны — меланхолией свободной мысли. То, что у символистов было бы вычурными образами, у Экелёфа, внимательного почитателя византийского исихазма и русской иконы, становится возможностью расчистить образ, освободить его не только от случайных черт, но и от случайных привязок к времени или образным рядам.

В поэме есть и сюжеты. Один из них — спор короля, который представляет прошлый опыт человечества, и принцессы, которая выступает как сивилла. Оба этих персонажа — равно лирические субъекты; и они нужны, чтобы от прошлого остались только частности, скипетром и скальпелем были вырезаны все общие места — а будущее, напротив, очистилось от частностей и стало радостью. Другой сюжет — разговор духов и вещей на самой мельнице — вещи оказываются познавшими себя, они философствуют с долей ницшеанского скепсиса и негодования, тогда как духи и гномы делают истребляющую работу времени, прежде чем время успеет это сделать: гном может растоптать цветок прежде, чем он завянет. В классической элегии таким механизмом истребления был строгий мерный повтор дистихов, здесь же реплики гнома или ворона и попугая (которые тоже духи, их не видно) — это и есть новая эпиграмматичность, новая строгость: но уже не стиха, а реплик, новых вариантов Nevermore — только не страшного, а комичного.

Переспорят эту механику только новые воспоминания — не о том, что произошло, а что было желанно; воспоминания о том, почему сама желанность будущих событий страшила. Думая об устрашающем желании, ты думаешь о литературе — ни больше ни меньше: о том, как чтение книг научило тоньше членить время и ценить каждое мгновение. Ближайший родственник Экелёфа в прозе — Ханс Хенни Янн; только если у Янна членение времени — это всегда меланхолическая игра со смертью, когда любое желание отливается во впечатлении, а впечатление уже предает и казнит тебя, то у Экелёфа это возможность вспомнить всех, а не только тех, кто не предал тебя. «Минуты помню я, точнейшие минуты, / плавно скользящие, и плавно несомые — секунды помню я, те выпавшие миги / иль пригвожденные» — как это звучит в вышедшем переводе, передающем сострадательность Экелёфа предельно точно.

Жаль одно — нет в этой книге переводов иноязычных и полиязычных отрывков, которые переводить так же невозможно, как «Finnegans Wake» Джойса, но так же нужно будет рано или поздно перевести. Начнем с полуграмотных латинских заклинаний, возьмем для них славянизмы, попробуем хоть для начала: «черночисточислочтение / блистания моление / сосок соткровения / мыслеистечение мое / вам богам падает (подает) / се вам жерцва / аще милуете / очи маеты исцелитити маете / руце персты плещи и власы / главу стопы гортань и чрево… и паки чрево, уд и крестец, / щедро молюлю / дщицу сию не презри…» Обрести чистоту, очистив, как на иконе, эффекты грамматических и нравственных ошибок, — задача будущего переводчика. Восхвалим нынешнего за перевод шведской части, увлекательный для всей нашей современной литературы.

Гуннар Экелёф. Мёльнская элегия. Пер. Надежды Воиновой. — М.: Ад Маргинем Пресс, 2016. 64 с.

Поцелуй Санта-Клауса

Поцелуй Санта-Клауса

Запрещенный рождественский хит и другие праздничные песни в специальном тесте и плейлисте COLTA.RU

11 марта 2022

14:52COLTA.RU заблокирована в России

3 марта 2022

14:53Из фонда V-A-C уходит художественный директор Франческо Манакорда

12:33Уволился замдиректора Пушкинского музея

11:29Принято решение о ликвидации «Эха Москвы»

2 марта 2022

18:26«Фабрика» предоставит площадку оставшимся без работы художникам и кураторам

Все новости В разлуке

В разлукеМария Карпенко поговорила с человеком, который принципиально остается в России: о том, что это ему дает и каких жертв требует взамен

28 ноября 202477056 В разлуке

В разлукеПроект «В разлуке» начинает серию портретов больших городов, которые стали хабами для новой эмиграции. Первый разговор — о русском Тбилиси с историком и продюсером Дмитрием Споровым

22 ноября 202474445 В разлуке

В разлукеТри дневника почти за три военных года. Все три автора несколько раз пересекали за это время границу РФ, погружаясь и снова выныривая в принципиально разных внутренних и внешних пространствах

14 октября 202476200 В разлуке

В разлукеМария Карпенко поговорила с экономическим журналистом Денисом Касянчуком, человеком, для которого возвращение в Россию из эмиграции больше не обсуждается

20 августа 202480281 В разлуке

В разлукеСоциолог Анна Лемиаль поговорила с поэтом Павлом Арсеньевым о поломках в коммуникации между «уехавшими» и «оставшимися», о кризисе речи и о том, зачем людям нужно слово «релокация»

9 августа 202480137 В разлуке

В разлукеБыть в России? Жить в эмиграции? Журналист Владимир Шведов нашел для себя третий путь

15 июля 202481886 В разлуке

В разлукеКак возник конфликт между «уехавшими» и «оставшимися», на какой основе он стоит и как работают «бурлящие ритуалы» соцсетей. Разговор Дмитрия Безуглова с социологом, приглашенным исследователем Манчестерского университета Алексеем Титковым

6 июля 202482721 В разлуке

В разлукеФилософ, не покидавшая Россию с начала войны, поделилась с редакцией своим дневником за эти годы. На условиях анонимности

18 июня 202489051 В разлуке

В разлукеПроект Кольты «В разлуке» проводит эксперимент и предлагает публично поговорить друг с другом «уехавшим» и «оставшимся». Первый диалог — кинокритика Антона Долина и сценариста, руководителя «Театра.doc» Александра Родионова

7 июня 202487488 В разлуке

В разлукеИван Давыдов пишет письмо другу в эмиграции, с которым ждет встречи, хотя на нее не надеется. Начало нового проекта Кольты «В разлуке»

21 мая 202470136 Colta Specials

Colta Specials Colta Specials

Colta Specials