Современная музыка

Современная музыкаХей-хоп, арт-поп

Что общего у Марины Абрамович и Леди Гаги? Фрагмент книги Майка Робертса «Как художники придумали поп-музыку, а поп-музыка стала искусством»

17 марта 2020703 © Colta.ru

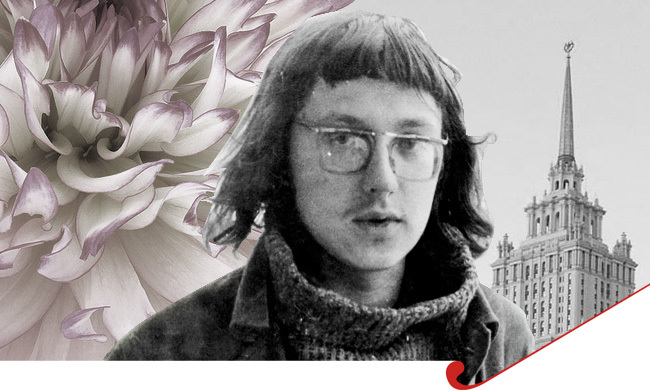

© Colta.ruЯ никогда не был знаком с Василием Филипповым (хотя очень даже мог быть: один город, смежные литературные круги, сравнительно близкий возраст; впрочем, конечно, между двадцатью и тридцатью расстояние куда больше, чем между сорока восьмью и пятьюдесятью восьмью годами). И (что важнее) стихи его (написанные главным образом в 1984—1986 годы) я прочитал с опозданием на пять-семь лет.

Может быть, это и создает правильную дистанцию? Стихи — настоящие стихи — все-таки не для того, кто слишком досконально знает, о чем они (не для литературоведов? — но их знание обычно иллюзорно). Впрочем, большая часть читателей в данном случае знает и помнит еще меньше. Мне, например, интересно, как воспринимает стихотворение Филиппова «Вечер в Союзе писателей» человек, который не был на этом вечере Елены Шварц и Виктора Кривулина в 1985 году и не помнит, как именно

Сука-ботвинник

Дал поэтам подзатыльник

(на самом деле не «сука», конечно, а старый советский сочинитель, искренне испугавшийся невиданных существ — настоящих поэтов с их непредсказуемым языком и требующими живого читательского воображения метафорами) и какое именно кредо излагал со строчной же именуемый ширали?

Для понимания стихов той же Шварц все эти детали ничего не значат. Ее поэзия — как почти всякая большая поэзия — поднималась над реальностью, высвобождала из нее подлинно высокое, как каббалист освобождает божественные искры из клипы, строила маленькие миры с собственным внутренним пространством, собственным течением времени. Для многих поэтов следующего поколения — всего на несколько лет моложе Филиппова — движение бытия уже по определению было распадом, движением в пустоту, во тьму, и свою цель они видели в создании структур кольцевых, замкнутых, останавливающих время, в максимальном отделении от окружающей реальности (в том числе от не-лирической части собственного внутреннего мира) — ритмическом, строфическом, языковом.

А Филиппов, кажется, не спорил и не шел на компромисс с внешним временем — он сливался с ним, отождествлялся. И потому никакой возвратности — движение лирической мысли соответствует тому, что (пример вульгаризации литературоведческого термина) принято называть потоком сознания. Переход от текста к тексту соответствует течению жизни, состоящей из любви, чтения, скажем, Пруста или Платонова, общения с друзьями, посещения поэтических вечеров и богемных кофеен (красиво? Но тут опять ничего посторонним не объяснить, надо помнить блаженный и страшный вкус тогдашних маленьких двойных и александровских полосок, и вонь тех подворотен, и пустоту тех мостовых, и…) — и периодических попаданий в психиатрические больницы. Но вот об этом, о безумии, сейчас не хочется.

Самоотождествление — не значит, что течение времени не воспринимается как распад.

История сбежала в Москву

И останавливается там постепенно,

Толчками,

Старческое сердце.

И уже знаменитое:

В Ленинграде художники и поэты живут в своих норах,

Сходят со сцены,

И выращивают детей с женскими лицами цикламены.

Да, только так. Безнадежность. И в то же время доверие — доверие к тому, что будет по ту сторону распада. Вера в то, что это еще не конец, что там, за точкой смерти, нас ожидает какая-то другая история:

Завтра снесут Медного всадника

И вернется Евгений.

Доверие — значит, доверие и к языку. Не попытка создания иного языка, в большей или меньшей степени конфликтного по отношению к языку бытовому или среднекнижному, а смелость отдаться этому языку и переваривать и перерождать его «на ходу»: не выворачивать наизнанку, пародируя или полупародируя по-обэриутски, а просто оживлять своим мудро-наивным дыханием то, что уже, кажется, никак и ни по-каковски не оживляется. Стихотворение «История и Ленинград» (дважды процитированное выше) начинается — жуть какая! — строкой:

Поэт в тоталитарной державе…

И ничему это не мешает — отличные стихи.

Такая концентрация наполненных эсхатологическим напряжением текстов и для вполне здорового сознания могла бы оказаться непосильной.

Если поверить, что Филиппов — это, как говорят, «коллективное бессознательное “Второй Культуры”», то оно вот таково: доверие к быстротекущему времени (и к словам этого времени), основанное на вере в то, что это время — может быть, последнее у мира и Бога (а значит — настоящее и важное). Сегодня трудно в это поверить, но ощущение «последних времен», подступающего судного часа было в восьмидесятые годы достаточно распространенным. Если угодно, это можно доказать цитатами. У Филиппова — ну вот, например:

Все смешалось — Чернышевского дворец хрустальный

И сталинский дом.

И ты тоже будешь там, за горизонтом,

Куда не достигают мои слова,

Но туда тянется отрубленная моя голова.

Нет, конечно, никакое это не коллективное бессознательное. Это просто путь одного поэта, тоже, оказывается, способный привести и приводящий к победе — победе над временем. Изнутри в данном случае. И о безумии говорить не хочется, чтобы никто не счел этот монументальный и изысканный словесный «лубок» вариантом «ар брют». Нет, это явление сознательного, главного, здорового искусства.

Тем более что Филиппов мог писать иначе — и иногда писал. Замкнутые, антологические стихи. Такие, как изумительная «Бабочка»:

Гляжу на небо. Распускаются глаза сами,

Словно два георгина.

Может, виною тому движение тучи,

Что толкает глазное яблоко к переносице,

Где сидит бабочка.

Не спугнуть бы ее, не спугнуть бы небо.

Другое дело, что такая концентрация наполненных эсхатологическим напряжением текстов (сотни — за два года!) и для вполне здорового сознания могла бы оказаться непосильной. Может быть, в момент создания это казалось автотерапией. Но это лекарство опасное. Впрочем, тут-то от выбора стихотворца зависит немного: кого подхватила волна, тот уже не всегда может ей сопротивляться.

Так или иначе, болезнь победила. Теперь можно и о ней. Только о том, что последние фотографии Филиппова немного похожи на портрет старого Батюшкова с незабудкой в петлице, только без той напряженной гримасы, которая у Батюшкова перекосила рот. А молодой он похож немного на «настоящего», молодого Батюшкова — но еще красивее. При всем том, что современный российский психиатрический интернат, наверное, ад в сравнении с вологодским барским домом («…да крик товарищей моих, да брань смотрителей ночных…»), судьба была, может быть, милостивее к Филиппову, чем к Батюшкову: он помнил себя, узнавал друзей, разговаривал с ними… Даже поэзия все-таки возвращалась к нему — кажется, изредка, короткими волнами. В этих обрывочных строках есть своя сила; словесный слух и стихийное чувство формы и тут не покидали его (как, впрочем, не покидали они и Батюшкова в его написанных в безумии стихах):

Алена

Стрела калена

Говорит мне

Что я драный

Помойный кот

Дай же мне свой алый рот

Но все-таки «настоящий» Филиппов остался там, в том «междувременье», на самом краю советской жизни, в том городе с его редкими автомобилями, маленьким двойным кофе, стеклянными стаканами в автоматах с газированной водой, грузинским вином «Ркацители», болгарскими сигаретами «Опал» и папиросной бумагой пятого экземпляра перепечатанной на машинке «Лолиты». Точнее, какой-то осколок, отблеск того города остался отражен и подарен вечности его стихами.

Есть люди, равнодушные к феномену смерти, не думающие о ней, не чувствующие ее. Им кажется, что смерть — просто прекращение деятельности. Хороший человек прекращает совершать хорошие поступки. Плохой — плохие. Поэт перестает писать стихи. В этом смысле со смертью Филиппова, в последние годы, кажется, уже не писавшего, ничего не переменилось.

Но на самом-то деле смерть — это выход из времени. То есть отождествление с собой в любой из дней твоей жизни. И это значит, что к нам, в наш мир вернулся Василий Филиппов 1984, 1985, 1986 года.

С рождением поэта!

Поцелуй Санта-Клауса

Поцелуй Санта-Клауса

Запрещенный рождественский хит и другие праздничные песни в специальном тесте и плейлисте COLTA.RU

11 марта 2022

14:52COLTA.RU заблокирована в России

3 марта 2022

14:53Из фонда V-A-C уходит художественный директор Франческо Манакорда

12:33Уволился замдиректора Пушкинского музея

11:29Принято решение о ликвидации «Эха Москвы»

2 марта 2022

18:26«Фабрика» предоставит площадку оставшимся без работы художникам и кураторам

Все новости Современная музыка

Современная музыкаЧто общего у Марины Абрамович и Леди Гаги? Фрагмент книги Майка Робертса «Как художники придумали поп-музыку, а поп-музыка стала искусством»

17 марта 2020703 Современная музыка

Современная музыкаНовые альбомы «Пошлой Молли», «Позоров», «4 позиций Бруно» и другие примечательные отечественные релизы месяца

13 марта 2020383 Искусство

ИскусствоВладимир Потапов, Ильмира Болотян, Кирилл Мартынов, Миша Мост и Сергей Попов о фейках наших дней

13 марта 2020497 Общество

ОбществоПолина Аронсон о том, что пандемия додумала за нас мир, состоящий из одной безопасности и одних разлук

13 марта 2020490 Современная музыка

Современная музыкаКрис Кук, лондонский эксперт по цифровым продажам в музыке, излагает свой взгляд на настоящее и будущее музыкальной индустрии

12 марта 2020354 Академическая музыка

Академическая музыкаБаритон Владислав Сулимский споет партию ветхозаветного пророка Илии в оратории Мендельсона

11 марта 2020704 Современная музыка

Современная музыка«Еще одна запись — и решетка»: как создавался альбом «Периферия», с которого началась всесоюзная слава «ДДТ»

11 марта 2020873 Общество

ОбществоИзвестный экономист о близком и далеком будущем: почему нужно перепридумать старость, как вернуть утраченное в век цифры системное мышление и что делать с Russian math?

11 марта 2020829 Медиа

МедиаГлавные сериальные премьеры марта: возвращение «Удивительных историй», загадочные «Разрабы» и другие

11 марта 202014438 Общество

ОбществоТоталитарный Китай борется с коронавирусом эффективнее, чем демократические страны. Значит ли это, что людям придется переосмыслить оценку обеих моделей, спрашивает Максим Трудолюбов

11 марта 2020601

Выдающаяся певица о юбилейных концертах, зарубежной карьере и проблемах фолк-музыки в России

10 марта 2020766

Итальянский профессор Клаудия Пьералли — о том, с каким трудом сталинские репрессии воспринимались в Европе

10 марта 2020788