Современная музыка

Современная музыкаХей-хоп, арт-поп

Что общего у Марины Абрамович и Леди Гаги? Фрагмент книги Майка Робертса «Как художники придумали поп-музыку, а поп-музыка стала искусством»

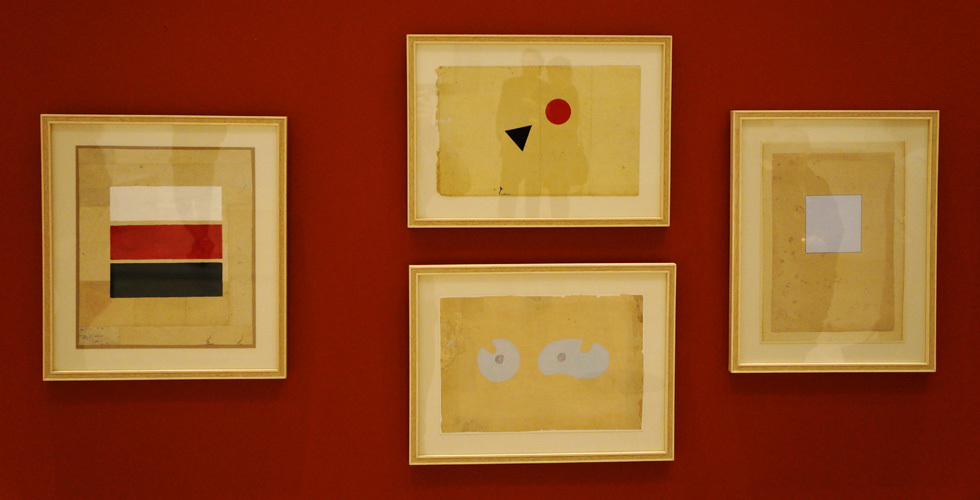

17 марта 2020710 Неизвестный художник, Тантрические рисунки, 1989-2011. Courtesy: Franck Andre Jamme© Colta.ru

Неизвестный художник, Тантрические рисунки, 1989-2011. Courtesy: Franck Andre Jamme© Colta.ru19 сентября в Манеже официально открылся Основной проект V Московской биеннале. Выставка «Больше света», куратором которой выступает Катрин де Зегер, продлится до 20 октября.

Основной проект Московской биеннале вызвал нешуточные разногласия. В ночь после открытия в социальных сетях художники, критики, кураторы и другие связанные с художественным миром люди делились первыми впечатлениями. Как обычно и происходит, мнения были пунктирными и при этом крайне эмоциональными. Ничего удивительного: времени, чтобы продумать в деталях свою позицию, усомниться в первых соображениях и догадках или проанализировать мнения других, просто нет. Существующая система требует быстрых отзывов — не важно, каких, главное — закрепить свой стейтмент, так как в противном случае найдется кто-то пошустрее и займет ваше место. Никто не хочет выпадать из сложившейся системы экспертных голосов, циркулирующих в специализированных или новостных изданиях и соцсетях, и касается это не только представителей прессы.

Симрин Гилл, На пляже, 2012. Courtesy: художник / Tracy Williams, Ltd., Нью-Йорк© Colta.ru

Симрин Гилл, На пляже, 2012. Courtesy: художник / Tracy Williams, Ltd., Нью-Йорк© Colta.ruЕсли суммировать споры, то было два конфликтных разлома. Первый вопрос — о политике в самом широком понимании. Одни сетовали, что проект некритичен, другие говорили: ну и хорошо, хватит нам радикализма, надоело, дайте искусства, работы с пространством! Конечно, на выставке, которая охраняется ФСО и располагается под боком у Кремля, можно ожидать и радикального выпада против сложившейся в России ситуации, и фиги в кармане, и ужасной цензуры, и подобострастия в отношении власти — но ничего из перечисленного не произошло. К примеру, приходил Владимир Мединский. Во-первых, кем бы он ни был, все же он министр культуры, который просто обязан присутствовать на подобных мероприятиях (и самому ему это, видимо, тоже не особо в радость). Во-вторых, его короткое выступление, которое вообще-то очень смешное, заглушал шум. Что был там Мединский, что не был — решительно не важно, он никак, по сути, не отметился. Что касается экспозиции, то было, конечно, несколько произведений, отмеченных знаками протестной эстетики, — бумажная демонстрация с кучей протестных лозунгов со всего света, в том числе и с Путиным (работа ирландца Тома Моллоя), или построенный Петром Белым макет трубы, через которую в Манеж «из Кремля» льется некая густая субстанция (предполагаю, нефть или дерьмо — с чем еще ассоциируется место?), — но обе эти работы не имели какого-либо определенного политического вектора. У того же Моллоя были собраны самые разные протестные лозунги, такой недифференцируемый взрыв эмоций, а фигурки протестующих, как и лозунги, — просто крошечные для огромного Манежа. Сама работа носит прекрасное название ни о чем — «Протест». Выглядит как пародия на любую политическую активность, правда, пародия случайная. В общем, каких-то совсем уж прямых высказываний с критикой, как и, наоборот, циничного ликования в связи с положением вещей, не было.

Александр Бродский, Без названия, 2013. Courtesy: художник© Colta.ru

Александр Бродский, Без названия, 2013. Courtesy: художник© Colta.ruВторым фактором, расколовшим высказывавшихся о выставке, были сексистские замечания, еще до споров на Фейсбуке звучавшие на самой выставке: куратору вспоминали ее пол, а искусство определяли как «женское», что значило в устах говоривших и писавших: «и обсуждать тут больше нечего». Именно этому второму конфликту суждено было стать самым жарким. Однако другой вопрос — была ли выставка посвящена положению женщин и мужчин в современном обществе или разоблачению гендерных стереотипов, в общем, была ли она феминистской — как-то особо не ставили. Несмотря на некоторое количество работ, так или иначе затрагивающих эту проблематику, в целом основной проект биеннале был от всего этого далек. И лично для меня это стало неожиданностью. Этим летом у меня была частная беседа с Катрин де Зегер (вообще она активно общалась с разными людьми и была в этом заинтересована). Тогда она очень оживилась, услышав историю про выставку «Международный женский день. Феминизм: от авангарда до наших дней», особенно одну деталь: в процессе подготовки к выставке кураторы поменяли серию «Женское» Виктории Ломаско — а это, по ее словам, «портреты женщин с записью их диалогов о женской доле» — на зарисовки с митингов (которые в итоге были сняты с экспозиции теми же кураторами), где было много лозунгов и ярких типажей, но практически не было самой конкретики существования разных гендерных групп в современной России. Де Зегер удивилась, как до этого удивлялись многие ее коллеги из России, что кураторов феминистской выставки интересуют не базовые вещи, а поверхностные и, скажем условно, зрелищные, — правда, узнав про цензуру, она восприняла это известие спокойнее. Поговорив с де Зегер, я предположил, что она хочет показать именно такие базовые вещи, и на выставке я действительно обнаружил несколько подобных работ: например, «Торговки рыбой» и «На пляже» Симрин Гилл, или «Об обустройстве сна шестой пятилетки» Александры Паперно, которая рассказывала о быте хрущевок, во многом актуальном до сих пор, или ностальгический проект китайского художника Сун Дуна «Не выбрасывай!» — он собрал вещи своей матери, накопленные за долгие годы, и разложил их, очень условно систематизировав. Однако повседневная жизнь и условия существования как общее настроение на выставке присутствовали скорее случайно, и в них не было чего-то специфического с точки зрения гендера или, скажем, возраста.

Сун Дун, Не выбрасывай! 2005. Courtesy: художник / Tokyo Gallery + BTAP© Colta.ru

Сун Дун, Не выбрасывай! 2005. Courtesy: художник / Tokyo Gallery + BTAP© Colta.ruКажется, что это до крайности замкнутый на себя проект, и если уж играть с названием «Больше света», то в данном случае выставка напоминает сверхтяжелые космические объекты, которые схлопываются и начинают поглощать все, включая свет, а потому увидеть их нельзя. Больше света — все равно что меньше света. И эта ситуация далеко не новая. Видно, как проблемы, с которыми столкнулся в Венеции Массимилиано Джони, перекочевали в Москву. Оттуда, кроме того, приехали как минимум один художник и анонимные тантрические рисунки. Работы, кажется, не повторялись, но видно было — особенно в случае тантрических рисунков, — что последний венецианский проект принят к сведению. А между тем «Энциклопедический дворец» Джони оказался (если уж говорить совсем грубо, но точно) свалкой, на которой хоть и можно найти настоящие жемчужины, в целом просто невыносимо тяжело заниматься поисками. Даже обилие легких, остроумных работ не могло исправить ситуацию. В Москве ситуация была чуть полегче, так как таким количеством искусства и квадратных метров выставочных площадок, как в Венеции, Московская биеннале не располагала, но все равно: несколько действительно хороших произведений терялось во множестве никак не связанных друг с другом работ.

Александра Паперно, Об обустройстве сна шестой пятилетки, 2012. Courtesy: художник / "Арт Финанс" (Газпромбанк)© Colta.ru

Александра Паперно, Об обустройстве сна шестой пятилетки, 2012. Courtesy: художник / "Арт Финанс" (Газпромбанк)© Colta.ruЯ бы не сказал, что основной проект биеннале невзрачен, скорее наоборот — есть на что посмотреть, но решительно непонятно, как одно с другим складывается и что все эти произведения делают вместе. Для ярмарки вполне ожидаемо, но для большой регулярной выставки — нет. Кроме воли организаторов и запроса московских властей на фестиваль, никаких иных объединяющих факторов не замечено. Как верно написала Александра Новоженова, имеет смысл обсуждать «административные и идеологические обстоятельства», в которых растворяются отдельные работы да и кураторское высказывание. Место и характер мероприятия, выбранные «начальством», диктовали выбор искусства вплоть до формы отдельных работ, сделанных под пространство, — а место, напомню, имеет давнюю ярмарочную историю, поэтому-то, прогуливаясь по выставке, зрители биеннале, имеющие опыт посещения Манежа в 1990-е, вспоминали художественную ярмарку «Арт-Миф». Но этому аморфному начальству важна не какая-то партийная линия, а просто большой «праздник искусства»; они его и получили, но ничего поверх этого запроса ни куратор, ни команда биеннале не надстроили. Опыт этой биеннале показывает, что, каким бы хорошим ни был куратор, какими бы интересными ни были художники, к каким бы гендерным, возрастным и этническим группам участники и организаторы ни принадлежали, каких бы политических взглядов ни придерживались, сама система подобных мероприятий в Москве превращает любую масштабную художественную активность в такое вот общее собрание вещей — не горячее, не холодное, а теплое, если воспользоваться новозаветным образом. И как сказал на своем чиновничьем наречии Мединский: «Думаю, что шестая, седьмая и последующие выставки станут еще более серьезными».

Вонгечи Муту, Черные троны, 2012. Courtesy: художник / Gladstone Gallery, Нью-Йорк и Брюссель© Colta.ru

Вонгечи Муту, Черные троны, 2012. Courtesy: художник / Gladstone Gallery, Нью-Йорк и Брюссель© Colta.ru Поцелуй Санта-Клауса

Поцелуй Санта-Клауса

Запрещенный рождественский хит и другие праздничные песни в специальном тесте и плейлисте COLTA.RU

11 марта 2022

14:52COLTA.RU заблокирована в России

3 марта 2022

14:53Из фонда V-A-C уходит художественный директор Франческо Манакорда

12:33Уволился замдиректора Пушкинского музея

11:29Принято решение о ликвидации «Эха Москвы»

2 марта 2022

18:26«Фабрика» предоставит площадку оставшимся без работы художникам и кураторам

Все новости Современная музыка

Современная музыкаЧто общего у Марины Абрамович и Леди Гаги? Фрагмент книги Майка Робертса «Как художники придумали поп-музыку, а поп-музыка стала искусством»

17 марта 2020710 Современная музыка

Современная музыкаНовые альбомы «Пошлой Молли», «Позоров», «4 позиций Бруно» и другие примечательные отечественные релизы месяца

13 марта 2020383 Искусство

ИскусствоВладимир Потапов, Ильмира Болотян, Кирилл Мартынов, Миша Мост и Сергей Попов о фейках наших дней

13 марта 2020498 Общество

ОбществоПолина Аронсон о том, что пандемия додумала за нас мир, состоящий из одной безопасности и одних разлук

13 марта 2020500 Современная музыка

Современная музыкаКрис Кук, лондонский эксперт по цифровым продажам в музыке, излагает свой взгляд на настоящее и будущее музыкальной индустрии

12 марта 2020362 Академическая музыка

Академическая музыкаБаритон Владислав Сулимский споет партию ветхозаветного пророка Илии в оратории Мендельсона

11 марта 2020719 Современная музыка

Современная музыка«Еще одна запись — и решетка»: как создавался альбом «Периферия», с которого началась всесоюзная слава «ДДТ»

11 марта 2020886 Общество

ОбществоИзвестный экономист о близком и далеком будущем: почему нужно перепридумать старость, как вернуть утраченное в век цифры системное мышление и что делать с Russian math?

11 марта 2020833 Медиа

МедиаГлавные сериальные премьеры марта: возвращение «Удивительных историй», загадочные «Разрабы» и другие

11 марта 202014603 Общество

ОбществоТоталитарный Китай борется с коронавирусом эффективнее, чем демократические страны. Значит ли это, что людям придется переосмыслить оценку обеих моделей, спрашивает Максим Трудолюбов

11 марта 2020609

Выдающаяся певица о юбилейных концертах, зарубежной карьере и проблемах фолк-музыки в России

10 марта 2020772

Итальянский профессор Клаудия Пьералли — о том, с каким трудом сталинские репрессии воспринимались в Европе

10 марта 2020807