В разлуке

В разлукеРазговор c оставшимся

Мария Карпенко поговорила с человеком, который принципиально остается в России: о том, что это ему дает и каких жертв требует взамен

28 ноября 202473425 А.Юликов. Желтый прямоугольник. 3 части, 1989

А.Юликов. Желтый прямоугольник. 3 части, 1989В Московском музее современного искусства открывается выставка Александра Юликова «Постсупрематизм», курируемая Андреем Ерофеевым и прослеживающая путь художника от первых, «ученических», работ до характерных полотен в духе геометрической абстракции, принесших художнику славу «единственного русского минималиста». Накануне открытия Валерий Леденёв встретился с Александром Юликовым в его мастерской и поговорил с художником о том, как и где он впервые увидел картины Малевича и Филонова в СССР и прочитал интервью Дали, о его первой «официальной» выставке, которая не состоялась, знакомстве с коллекционером Нортоном Доджем и сотрудничестве с ООН.

— Ваша выставка ретроспективная, но, как пишет Андрей Ерофеев в своем тексте к ней, она все же сосредоточена вокруг абстрактных работ. Почему именно такой фокус?

— Мне сложно сказать наверняка, но примерно половина моих вещей, а может быть, и две трети из них — это абстракция. В 1960-х годах я не так интенсивно ей занимался, но начиная с 1970-х она начала перевешивать все остальное. Для меня это был естественный переход, а не сознательное решение, доктрина или теория, которой я следовал. Виктор Мизиано — тогда он работал в ГМИИ им. А.С. Пушкина — в статье 1988 года вспоминал обо мне старую шутку: «У нас один поп-артист — Рогинский и один минималист — Юликов». И про меня действительно так поговаривали тогда.

Очень часто художник выбирает определенный путь и либо развивает его, либо в худшем случае повторяет. Как Пикассо, творчество которого делится на периоды. В моем случае ситуация иная. Я всю жизнь параллельно рисовал и абстрактные, и фигуративные картины, и это происходило синхронно. Мои «периоды» не заканчиваются и не отрицают друг друга. Пока я живу, все они продолжаются.

— Кажется, что развеска картин в вашей мастерской это отражает — у вас на стенах висят самые разные картины.

— Да-да, совершенно верно. Например, вон эта работа (указывает рукой) — как бы «картографический» портрет, вещь 1960-х годов. Работ с изображением голов, как вот эти (указывает на другую стену), я сделал около сотни, а параллельно создавал большие и маленькие абстрактные картины. Уже 50 лет я рисую ню. Некоторые выполнены в экспрессионистской манере, а многие — по мотивам известных полотен: Джорджоне, Тициана, Гойи, будто их картины позировали мне. На дальней стене висит посвящение Малевичу и его супрематической композиции «Белое на белом», а рядом — «решеткам» Мондриана. Фон моей картины закрашен серым, которого Мондриан не использовал. А решетка сдвинута набок, будто ее случайно задели ногой. Я часто делаю работы, в которых картинная плоскость находится в движении под случайным углом, распадается на несколько холстов или отделяется. Есть картины, где сдвинулась поверхность, а изображение осталось на месте.

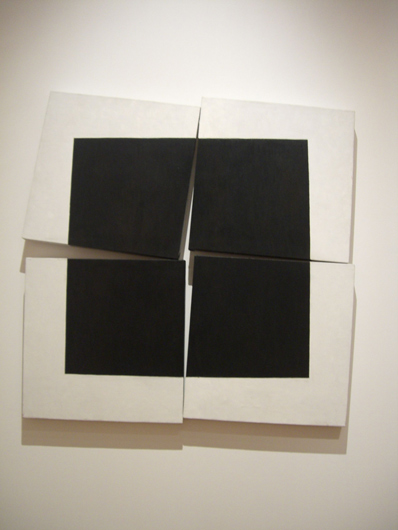

А.Юликов. Распадающийся Черный квадрат, 4 части, 1983

А.Юликов. Распадающийся Черный квадрат, 4 части, 1983— Какое образование вы получили? Помогло ли оно вам в том, чем занимались потом?

— В 1954 году, в 11 лет, я поступил в Московскую среднюю художественную школу при Академии художеств СССР. В 1961 году окончил, поступил в Строгановку и проучился там еще пять лет, а после пришел в Полиграфический институт. Главой художественного факультета был Андрей Дмитриевич Гончаров, знаменитый график, ученик Фаворского. Увидев мои работы, он записал меня сразу на третий курс. В мае 1969 года я получил диплом.

15 лет я проучился в лучших отечественных школах, и нигде нам не рассказывали про модернизм и авангард. Учили классическому рисованию, академической реалистической школе. Книг было мало, произведения авангарда не выставлялись. В ГМИИ им. А.С. Пушкина с 1949 по 1953 год была выставка подарков Сталину. С 1945 по 1955 год там показывали работы из Дрезденской галереи, и эту выставку я очень хорошо помню.

15 лет я проучился в лучших отечественных школах, и нигде нам не рассказывали про модернизм и авангард.

— А про современное искусство откуда в те годы узнавали?

— В 1950-е были изданы две брошюры — «Пикассо об искусстве» с предисловием Эренбурга и «Матисс об искусстве». Матисс в своей книге рассуждал об идеях пуантилизма и цветовых исследованиях Жоржа Сёра — так я узнал и этого художника.

Работы Малевича и других художников русского авангарда я увидел еще во время учебы в МСХШ, причем в оригинале. Школа была напротив Третьяковской галереи, по нашему удостоверению мы ходили туда бесплатно чуть ли не каждый день, иногда даже сбегали с уроков. Однажды я попросил директора написать письмо, чтобы меня пустили в запасник древнерусской живописи — как и авангард, она фактически была под запретом, хотя два зала с прекрасными работами в галерее все же были. Запасник находился в апсиде церкви, входившей в комплекс Третьяковки. Древнерусское искусство хранилось в алтаре, а в самом начале находилась живопись первой половины ХХ века. «Черный квадрат», работы Кандинского, Ларионова, Гончаровой, Владимира и Давида Бурлюков, Татлина и пр. — большая часть стояла на стеллажах в узких коридорах, на которые было разгорожено пространство, стены были сплошняком завешаны картинами. Здесь я задерживался на часок-другой, рассматривал вещи. Подписей не было, спрашивал у сотрудников. Считалось, что попасть в этот запасник было можно лишь по разрешению министра культуры Фурцевой. По слухам, «Черный квадрат» открыто показали всего один раз — первому канцлеру ФРГ Конраду Аденауэру во время его визита в Москву.

Там я подружился с молодой сотрудницей, которая училась на искусствоведа на вечернем отделении в МГУ. В конце дня пожарная охрана совершала обход, а сотрудники оставались на дежурство. Она обещала провести меня на второй этаж — в СССР в «перепрофилированных» церквях их часто надстраивали, — куда не пускали никого. Велела подождать в соседнем зале, по завершении обхода пришла за мной и повела наверх. Сильнейшее впечатление на меня произвели два художника, которых я тогда не знал: Пиросмани и Филонов. Картины стояли прислоненными к стене, чтобы смотреть, нужно было переставлять.

На следующий день я стал рассказывать друзьям, что увидел. Спрашивал, знают ли они Филонова. Знал один человек, мой приятель Иван Николаев, внук Зинаиды Серебряковой. Но он только имя слышал, не видев картин. А я не просто видел, но и держал в руках.

Еще я увлекался русским футуризмом. Приходил в Библиотеку иностранной литературы, которая тогда была на Варварке, опять же в церкви. Материалов было множество, и находились они в открытом доступе, не в спецхране.

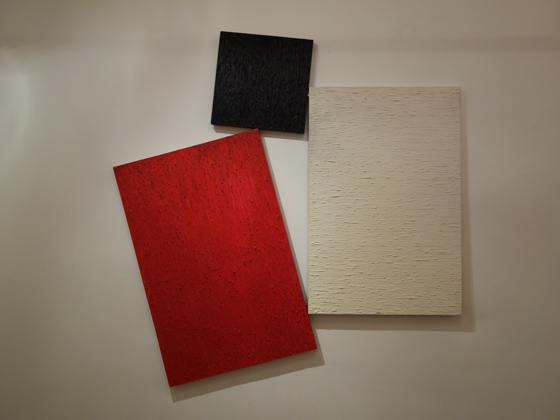

А. Юликов Сдвиг желтого, 1994

А. Юликов Сдвиг желтого, 1994— А про западное искусство как узнавали?

— В той же Иностранке была подшивка французского журнала L'Oeil. Французский я учил в школе и кое-что со словарем сумел в журнале прочесть. Там было интервью с Сальвадором Дали, его я перевел и записал в школьную тетрадь.

Был журнал «Англия». Из журнала «Америка» узнал про Поллока. Статьи о современном западном искусстве и о русском авангарде там были во многих номерах. Достать журнал было сложно, просто в киоске купить было нельзя.

— После Полиграфического института вы работали по специальности?

— Работал: около 50 лет зарабатывал на жизнь как художник книги. И делал это не в форме одолжения или принуждения, а воспринимал как творчество. Прикладное, конечно же. Специализировался на книгах по изобразительному искусству. В сентябре 1968 года, во время преддипломной практики, я попросился в издательство «Искусство». Сначала меня не хотели брать, говорили, что место практиканта занято, но моя тетя Екатерина Левина, которую там хорошо знали, позвонила тамошнему главному художнику Игорю Стефановичу Жихареву и походатайствовала за меня. Я сделал около 500 изданий, некоторые из них получили отечественные и международные призы на конкурсах искусства книги. Из относительно недавних книжных работ — монография моих друзей и замечательных художников Сергея Бархина, Михаила Аникста и Андрея Красулина, каталог Михаила Рогинского к его выставке 2002 года в Третьяковской галерее.

Непознанный мир — он весь абстрактный, он не имеет для человека никакого содержания.

— Среди неофициальных художников в СССР была популярна скорее экспрессивная абстракция, чем геометрическая. Почему вы выбрали именно вторую?

— Я согласен с мнением о том, что всю живописную абстракцию можно разделить на экспрессивную и геометрическую. Но, к примеру, вот в этой моей давней работе (показывает на составной холст, складывающийся в треугольник, закрашенный густыми мазками красного, черного и белого акрила) эти две линии сочетаются.

Непознанный мир — он весь абстрактный, он не имеет для человека никакого содержания. В какой-то момент первобытный человек выделил такие элементы, как точка и линия. И в некотором роде это были абстракции, из которых начали складываться изображения того, что уже существует в реальности. Древний человек охотился на быка и при этом рисовал его очертания на стене пещеры. Между этими двумя феноменами существует колоссальная дистанция! Но сам мир при этом состоит из цвета, пространства и форм, и сегодня человек усваивает это с детства. Когда мои дочери были маленькие, они приводили своих друзей к нам в квартиру, завешанную моими картинами. И когда сверстники задавали вопрос, что же на них нарисовано, девочки просто его не понимали. Они выросли среди абстрактных работ и подумать не могли, что на них должно быть нарисовано что-то. Их собственные рисунки, кстати, тоже были абстрактными.

А.Юликов Динамическая композиция, 3 части, 1989

А.Юликов Динамическая композиция, 3 части, 1989— Вы участвовали в «неофициальных» выставках, показывали свои живописные работы?

— Я принимал участие в квартирных выставках. В «Бульдозерной выставке» не участвовал, но по случайности. В сентябре 1974 года мне позвонил Виталий Комар, рассказал, что готовится выставка на открытом воздухе, и предложил участвовать. Я жил неподалеку, в Новых Черемушках, в двух шагах от места событий (пересечение улиц Профсоюзной и Островитянова. — В.Л.). В день открытия, 15 сентября, взяв с собой две работы — одна из них сейчас в коллекции Третьяковки, — я вышел из дома, но начался дождь. Масляную картину выставлять на улице в ливень было нелепо, и я решил никуда не ходить. Ирония в том, что собравшихся разгоняли не только бульдозеры, но и поливальные машины.

Самой выставки, как известно, не состоялось, вместе нее был погром. Но никто ведь этого не ожидал! Сейчас есть конспирологические теории о том, что затеяно все было художниками специально с целью прославиться, и все это чушь. Выставку делали мои близкие друзья. Комар и Меламид учились в Строгановке на курс младше меня. С Оскаром Рабиным я знаком, безумно уважаю его как человека и как художника.

Там было интервью с Сальвадором Дали, его я перевел и записал в школьную тетрадь.

Через две недели после «Бульдозерной» открылась выставка в Измайлове, в которой я принял участие. Могу похвастаться: когда отмечали ее открытие дома у Рабина, Оскар спросил: чьи были работы-«зубы»? Я сказал, что мои, а он ответил, что это лучшая вещь на выставке.

Затем я выставлялся на квартирнике у него дома, после, в 1975 году, — в павильоне «Пчеловодство» на ВДНХ. А в апреле—мае 1976-го прошла серия знаменательных квартирных событий в Москве, и я показывал работы у Леонида Сокова. Кроме меня участвовали Иван Чуйков, Игорь Шелковский, Римма и Валерий Герловины, Сергей Шаблавин и сам Соков.

Выставки были бесцензурные, свободные. Участвовать мог любой человек с улицы, если дерзал, потому что было опасно, а люди боялись, ожидали репрессий.

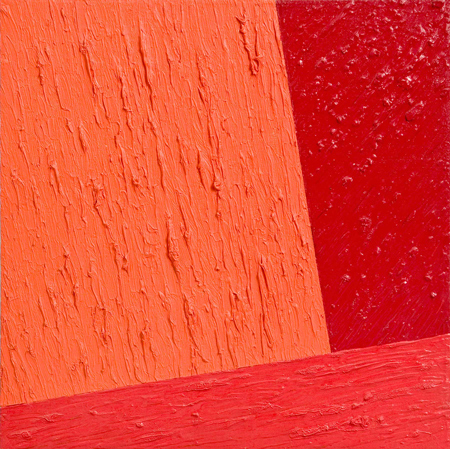

А.Юликов Красное на красном, 1999

А.Юликов Красное на красном, 1999— Но у вас ведь была история и ваших «официальных» выставок?

— Как художник книги, я много показывал работы на выставках книжной иллюстрации и графики. В 1968 году выставлялся на VIII молодежной выставке на Кузнецком Мосту. В конце 1950-х годов в выставках могли участвовать только члены МОСХа и Союза художников. В союз принимали как в партию: рекомендации, многоступенчатое согласование кандидатур. Но, чтобы вступить, надо было набрать определенное количество выставок. Нет выставок — не можешь подать на вступление в союз. А выставляться не можешь, потому что не член союза. Ситуация нелепая, союз начал вымирать. И в начале или середине 1960-х годов образовали специальную молодежную комиссию при МОСХе. В 1968 году я принес туда работу — натюрморт на фоне ночного пейзажа Москвы. Она не была соцреалистической, но молодежи позволялись вольности. Работу приняли, выставку смонтировали, она висела в готовом виде уже за неделю до открытия. Но выставка не открылась. В день вернисажа все пришли на Кузнецкий — он не был пешеходным, его специально перекрывали. Для многих это была первая выставка, все были возбуждены, толпа собралась колоссальная. Но сквозь окна было видно, что работы сняли и поставили на пол. Тогда каждую экспозицию согласовывали с несколькими комиссиями, и нашу, видимо, не согласовали. Милиция стала разгонять толпу, кого-то арестовали. Но когда в 2003 году я оформлял пенсию, эта выставка всплыла. Трудовой стаж для меня отсчитывался с первой книги или выставки. Книга, сделанная мной в 1965 году, не сохранилась. А пригласительный на ту выставку и список участников были. Их я и предъявил.

— Среди ваших работ есть перформанс «Острижение». Были ли у вас другие акции, кроме этой?

— Перформанс состоялся 30 мая 1976 года в мастерской у Леонида Сокова. С акции были сделаны два фото: сначала я с волосами, а через час — бритый наголо. Преображающая сила искусства здесь была явлена налицо. Не как метафора, а как реальная сила. Акции тогда именовались хеппенингами — то, что случилось в жизни. Преображение было живым происшествием, а не инсценировкой в театре. Точно так же как «Черный квадрат» — это не портрет квадрата, а настоящий квадрат.

Больше перформансов я не делал. Поверх фотографии с «Острижения» затем наложил рисунок, но показывал уже как автопортрет.

В союз принимали как в партию: рекомендации, многоступенчатое согласование кандидатур.

— Покупали ли в СССР ваши работы?

— Да, мои вещи приобретал Нортон Додж. В Музее Зиммерли в Нью-Брансуике, где хранится его коллекция, официально их 56, но некоторые объединены в триптихи, и по факту вещей там больше. В Третьяковке 75 моих работ.

Сначала Додж покупал через посредницу. Она приезжала ко мне, снимала работы на Polaroid, отсылала карточки в Нью-Йорк. Лично с Нортоном я познакомился лишь в 1989 году, когда приехал в Нью-Йорк после того, как мне заказали литографию для ООН.

Додж покупал много, и мне этого хватало, чтобы окупить поездку в Америку. Каждый раз, приезжая в США, я привозил картины, что-то из них он приобретал. Цены он предлагал относительно скромные, но, с другой стороны, больше никто у меня ничего не покупал.

— Расскажите историю про литографию для ООН.

— Каждый год ООН выпускает литографию современного художника на заданную тему. Работы репродуцируют на почтовых марках и конвертах. Во многих странах существуют Ассоциации содействия ООН, она была и в СССР. Ее руководитель позвонил мне в 1988 году, и он был явно в растерянности. В ООН хотели литографию советского художника, на волне перестройки интерес был очень большой, но этот человек, кажется, совершенно не понимал, как выполнить свалившееся на него поручение. Напрямую спрашивал меня, что делать, предлагал организовать конкурс, хотя не понимал, что для этого нужно. Я сказал, что в конкурсе участвовать не буду, но могу дать работу, если она их устроит. Тема была «30-летие Международного метеорологического союза». Я сделал абстрактный рисунок гуашью и тушью. Его приняли, пригласили в Нью-Йорк подписать тираж эстампов. Почтовую марку, правда, не сделали.

Я помню день смерти Сталина — 5 марта 1953 года. С конца школы мы с друзьями отмечали эту дату, и я продолжаю отмечать ее до сих пор.

— Мой последний вопрос: вы согласны с делением советского искусства на «официальное» и «неофициальное»?

— Конечно, согласен, это факт истории. Искусство, начиная с ранних лет человечества, всегда было «официальным», точнее, общественным. Чтобы осуществить замысел картины, требуются огромные материальные и умственные ресурсы. Результат не обязательно понравится всем, но если нет коммуникации, зачем рисовать? В СССР в этом смысле сложилась уникальная историческая ситуация.

В Советском Союзе существовало искусство сопротивления, которое родилось после смерти Сталина. В юности я хотел стать архитектором, но уже тогда понимал, что архитектура — сфера общественная. Архитектор может не построить дом, но лишь спроектировать его, а остальное делают другие люди. А художник может на небольшой площади один, без посторонней помощи, сделать произведение искусства, минимально независимое. Это всегда меня привлекало. Уже тогда я понимал, что буду заниматься чем-то непризнанным, неоплачиваемым и преследуемым. Я помню день смерти Сталина — 5 марта 1953 года. С конца школы мы с друзьями отмечали эту дату, и я продолжаю отмечать ее до сих пор. С ранних лет я словно чувствовал себя диссидентом, даже когда слова такого не знал.

Поцелуй Санта-Клауса

Поцелуй Санта-Клауса

Запрещенный рождественский хит и другие праздничные песни в специальном тесте и плейлисте COLTA.RU

11 марта 2022

14:52COLTA.RU заблокирована в России

3 марта 2022

14:53Из фонда V-A-C уходит художественный директор Франческо Манакорда

12:33Уволился замдиректора Пушкинского музея

11:29Принято решение о ликвидации «Эха Москвы»

2 марта 2022

18:26«Фабрика» предоставит площадку оставшимся без работы художникам и кураторам

Все новости В разлуке

В разлукеМария Карпенко поговорила с человеком, который принципиально остается в России: о том, что это ему дает и каких жертв требует взамен

28 ноября 202473425 В разлуке

В разлукеПроект «В разлуке» начинает серию портретов больших городов, которые стали хабами для новой эмиграции. Первый разговор — о русском Тбилиси с историком и продюсером Дмитрием Споровым

22 ноября 202470923 В разлуке

В разлукеТри дневника почти за три военных года. Все три автора несколько раз пересекали за это время границу РФ, погружаясь и снова выныривая в принципиально разных внутренних и внешних пространствах

14 октября 202472766 В разлуке

В разлукеМария Карпенко поговорила с экономическим журналистом Денисом Касянчуком, человеком, для которого возвращение в Россию из эмиграции больше не обсуждается

20 августа 202476962 В разлуке

В разлукеСоциолог Анна Лемиаль поговорила с поэтом Павлом Арсеньевым о поломках в коммуникации между «уехавшими» и «оставшимися», о кризисе речи и о том, зачем людям нужно слово «релокация»

9 августа 202476857 В разлуке

В разлукеБыть в России? Жить в эмиграции? Журналист Владимир Шведов нашел для себя третий путь

15 июля 202478618 В разлуке

В разлукеКак возник конфликт между «уехавшими» и «оставшимися», на какой основе он стоит и как работают «бурлящие ритуалы» соцсетей. Разговор Дмитрия Безуглова с социологом, приглашенным исследователем Манчестерского университета Алексеем Титковым

6 июля 202479454 В разлуке

В разлукеФилософ, не покидавшая Россию с начала войны, поделилась с редакцией своим дневником за эти годы. На условиях анонимности

18 июня 202485743 В разлуке

В разлукеПроект Кольты «В разлуке» проводит эксперимент и предлагает публично поговорить друг с другом «уехавшим» и «оставшимся». Первый диалог — кинокритика Антона Долина и сценариста, руководителя «Театра.doc» Александра Родионова

7 июня 202484253 В разлуке

В разлукеИван Давыдов пишет письмо другу в эмиграции, с которым ждет встречи, хотя на нее не надеется. Начало нового проекта Кольты «В разлуке»

21 мая 202467078 Colta Specials

Colta Specials Colta Specials

Colta Specials