She is an expert

She is an expertБелорусская фотография от перестройки до метамодерна

Виктория Мусвик о постсоветском мире, механике солидарности и двух минских изданиях 2019 года

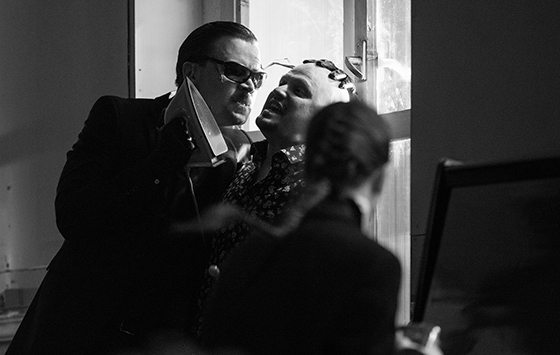

25 сентября 20201380 © Пресс-служба БДТ/ Стас Левшин

© Пресс-служба БДТ/ Стас ЛевшинОбычно разбирать спектакли Жолдака — все равно что взрезать воду, и каждый возомнивший себя Моисеем неминуемо оказывается Ксерксом. Они густы и тучны, но бесхребетны, изобильны идеями и стилем, но скудны мыслью и методом; их неистовство отдает расхристанностью; сценическую форму они носят навыпуск, не заправляя, и загонять их в стройные концепции так же глупо, как повязывать галстук на косоворотку. От спектакля же, который громогласно именуется «Zholdak Dreams» (пусть и не по авторской воле, в девичестве он прикидывался «Слугой двух господ», но худсовет лишил его стеснительности и пустил во все тяжкие), можно было ожидать уже совершенной феллиниевщины. А уж когда в начале спектакля на заднике-экране появляется луноподобный лик режиссера, рассказывающего, как он-де через неделю репетиций «заскучал и решил отключить логику», — триумфа центробежности чаешь с неизбежностью: ох, все, сейчас зарядит сплошь деконструкция, грехи наши тяжкие… И вдруг все оказывается… ну, не совсем так. Не как обычно.

Нет, ни измены себе, ни лукавства здесь, разумеется, нет: скука преодолена, логика отключена. От гольдониевского оригинала оставлена, собственно, лишь завязка: Федерико Распони погиб, так что влюбленные Сильвио и Клариче могут пожениться, о чем и переговариваются их отцы. Все остальное — бесконечные фиоритуры, гэги и лацци, расцвечивающие и растягивающие сцену близкого счастья, за которой у Карло Гольдони некогда следовала полная пьеса испытаний — и которая ныне у Жолдака пребывает в стерильной пустоте. И потому, что, кроме нее, в спектакле почти ничего нет. И потому, что сцена эта — не та, которая, согласно драматургической нумерации, один или там четыре, а та, которая Малая БДТ и по которой ходят актеры, — буквально окружена космосом. Из нее вторгаются то ангелы, то иные какие пришельцы, из нее струится таинственная музыка (в кинопрологе представлены документальные показания астронавтов, якобы слышавших некую музыку при пролете над темной стороной Луны), в ней отсутствует вносимое гравитацией деление на верх и низ (засланный Труффальдино парит за окном, как за иллюминатором, и на реплике «я только что оставил его внизу» тычет пальцем куда-то вверх)… Се пустота, чреватая судьбой, и она сгущается вокруг уютно обставленной комнаты-капсулы, вокруг воркований Сильвио и Клариче и ужимок их родителей — то останавливая действие, словно стоп-кадром, то зацикливая его, то проступая тревожно-мутным заревом за высокими окнами. По своим функциям жолдаковское пространство — нечто среднее между метерлинковским домом из «Там, внутри» (если увидеть его не снаружи, как у Метерлинка, а «извнутри») и особняком из «Ангела-истребителя» Бунюэля, за порог которого нельзя было выйти без каких-либо рациональных причин. Однако, в отличие от Бунюэля, Жолдак своего ангела-истребителя показывает — их тут даже несколько. Рациональнее от этого замкнутость дома, впрочем, не становится. Зато, страшно сказать, становится — кинематографичнее.

© Пресс-служба БДТ/ Стас Левшин

© Пресс-служба БДТ/ Стас ЛевшинПотому что «Zholdak Dreams» строится на скрещении двух глобальных формальных мотивов: одного — пространственного, другого же — масочного. Маска здесь понята широко, намного шире даже, чем понимали ее мастера commedia dell'arte: Жолдак (возможно, сам того не осознавая) идет точно вослед теориям Ивана Голля, великого лотарингского сюрреалиста, согласно которым маска в театре — аналог крупного плана в кино, основа и первейший закон театра, позволяющий работать не с реальностью («театр — это не та реальность, в которой вы живете», заклинает зрителей Жолдак в своем прологе), но с «вещами за вещами», со сферой сверхреального, соответствующей детскому и архаическому сознанию. В «Zholdak Dreams» маска — это и гипертрофированная лицевая деформация, которой подвергают себя пришельцы — «отражатели людей», и сама декорация, словно наложенная на космическую бездну и тем (мнимо) очеловечивающая ее, — и особенно голоса, переданные от персонажей двум актерам, сидящим на авансцене спиной к залу и вдвоем озвучивающим (с изумительной, надо заметить, виртуозностью и не меньшим обаянием) почти весь спектакль — за почти всех героев.

Жолдак не столько ставит, сколько наколдовывает спектакль, извлекая персонажей из густой материи сцены, будто раввин Лёв — Голема из глины стен Пражского гетто.

Дело даже не только в том, что «наложенный», как в кино, голос становится единой — за счет единства исполнителей и их вынесенности вовне площадки — звуковой маской действия, позволяющей (опять же в точном соответствии с метафорой Голля), словно на крупном плане, разглядеть-расслышать каждый шепоток и вздох; сцена, упирающаяся в экран, сама оборачивается экраном для озвучивающих, плоским подобием нарочито глубокой реальности — недаром получающаяся «фонограмма» так живо напоминает способ работы со звуком в некоторых фильмах Муратовой и Сокурова. Дело еще и в том, что весь спектакль благодаря этому приему оборачивается гигантским сеансом чревовещания: так своим голосом и своей волей оживляли кукол тираны немецкого киноэкспрессионизма, и те впечатывали мертвечину своей деформированной пластики в окружавшее их пространство кабинетов и замков, останавливая и раскалывая время — и перенимая сомнамбулическую поступь Судьбы. Жолдака здесь менее всего уместно именовать «режиссером» — человеком, организовывающим текст и формирующим единое пространство стиля; он не столько ставит, сколько наколдовывает спектакль, извлекая персонажей из густой материи сцены, будто раввин Лёв — Голема из глины стен Пражского гетто.

© Пресс-служба БДТ/ Стас Левшин

© Пресс-служба БДТ/ Стас ЛевшинВсе это делает спектакль Жолдака, при всей медитативной пробуксовке сценического времени и всей энтропии действия под взглядом пустоты из окон, на диво цельным, но, по-видимому, для Жолдака — слишком уж классическим. И потому в «Zholdak Dreams» вводится еще один формообразующий мотив — киберпанк, становящийся во втором акте (точнее говоря, уже в финале первого) основным. Со всеми остальными мотивами он монтируется вполне органично: метерлинковская пустота оборачивается дигитальным бездушием, кукольность — автоматизмом, маска — машинной панелью; и даже деревянный смех ангелов X75, словно под копирку срисованный с «Маргариток» Хитиловой, образует чудный дуэт с металлическими интонациями заглавных «похитителей чувств» X101. Более того: сценичность киберпанка предъявлена Жолдаком столь убедительно (за исключением слишком уж навязчивых и потому поверхностно-техничных цитат из «Матрицы»), что может дать иным культурологам-энтузиастам прекрасный повод для ревизии, скажем, кроненберговских рефлексий (30-летней, впрочем, давности) о коррозии телесности в свете телесности театральной. И все же — киберпанк не столько встраивается в общий рисунок спектакля, сколько постепенно подчиняет его, не размывая, но разлагая, а то и разрушая. Энтропия и фатум, которые в первом акте порождали трагедийную реверберацию, во втором все чаще оказываются чистой, холодной данностью: вне конфликта, без процесса воздействия — а потому и театральность в этом втором акте оказывается обеднена и выхолощена. Он не беднее первого на блестящие режиссерские ходы, не грубее по рисунку, не менее точен — при всей экстравагантности — в разработке ролей. Он всего лишь переводит распад с уровня сюжета — на уровень стиля. Жолдак в своей «рефлексии о театре» доходит (вполне последовательно) до границы театра — и делает за эту границу каких-то полшажочка. А там — его спектакль свидетель — космическая пустота.

Поцелуй Санта-Клауса

Поцелуй Санта-Клауса

Запрещенный рождественский хит и другие праздничные песни в специальном тесте и плейлисте COLTA.RU

11 марта 2022

14:52COLTA.RU заблокирована в России

3 марта 2022

14:53Из фонда V-A-C уходит художественный директор Франческо Манакорда

12:33Уволился замдиректора Пушкинского музея

11:29Принято решение о ликвидации «Эха Москвы»

2 марта 2022

18:26«Фабрика» предоставит площадку оставшимся без работы художникам и кураторам

Все новости She is an expert

She is an expertВиктория Мусвик о постсоветском мире, механике солидарности и двух минских изданиях 2019 года

25 сентября 20201380 Современная музыка

Современная музыкаВидным московским рок-авангардистам «Вежливому отказу» исполняется 35 лет. Григорий Дурново задается вопросом: а рок ли это? Русский рок? Что это вообще такое?

24 сентября 2020659 Современная музыка

Современная музыкаНа фоне сплетен о втором локдауне в Екатеринбурге провели Ural Music Night — городской фестиваль, который посетили 170 тысяч зрителей. Денис Бояринов — о том, как на Урале побеждают пандемию

23 сентября 2020694 Общество

ОбществоЗачем в Швеции организовали проект #guytalk, состоящий из встреч в мужской компании, какую роль в жизни мужчины играет порно и почему мальчики должны уже смело разрешить себе плакать

23 сентября 20201183 Общество

ОбществоВ Швеции есть горячая телефонная линия, куда могут обратиться мужчины и женщины, которые хотят бороться со своей склонностью к насилию. Как это работает?

23 сентября 20202573 Кино

КиноРежиссер «Просмотровой будки» — о том, как его фильм о невозможности коммуникации между произраильским и пропалестинским субъектами вдруг стал формой такого диалога

23 сентября 2020722 Литература

ЛитератураГлава из новой книги Андрея Солдатова и Ирины Бороган «Свои среди чужих. Политические эмигранты и Кремль»

22 сентября 2020905 Кино

Кино Кино

КиноВероника Хлебникова о двух главных фильмах последнего «Кинотавра» — «Пугале» и «Конференции»

21 сентября 2020793 She is an expert

She is an expert«Неприлично, когда столько мужчин на кафедре, а работу написала молодая женщина»

21 сентября 20201228 Академическая музыка

Академическая музыкаТри тезиса о живописи и музыке эпохи застоя по случаю сегодняшнего концерта «Студии новой музыки»

21 сентября 2020752 Кино

КиноНа «Кинотавре» показали давно ожидаемый байопик критика Сергея Добротворского — «Кто-нибудь видел мою девчонку?» Ангелины Никоновой. О главном разочаровании года рассказывает Вероника Хлебникова

18 сентября 20201242