Вокруг горизонтали

Вокруг горизонталиЧто мешает антивоенному движению объединиться?

Руководитель «Теплицы социальных технологий» Алексей Сидоренко разбирает трудности антивоенного движения и выступает с предложением

24 января 202366569 © Дамир Юсупов / Большой театр

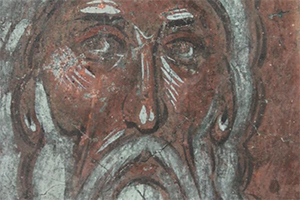

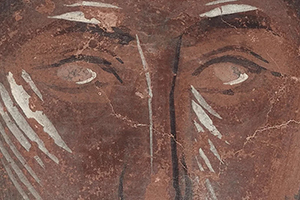

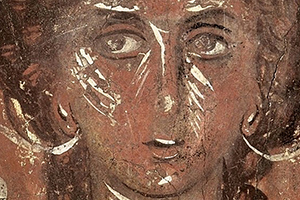

© Дамир Юсупов / Большой театрБольшой театр возобновил «Легенду о любви» Юрия Григоровича. «Возобновил», конечно, громко сказано: выкликать из могилы ничего не пришлось — этот балет никогда не исчезал из репертуара надолго. Скорее уж это способ в очередной раз его подчеркнуть. Напомнить нам, каким событием премьера «Легенды» была в 1961 году, и в какой-то степени дать нам почувствовать себя ее очевидцами. Потому что — и это в нынешней премьере главное — «Легенда» по-прежнему производит очень сильное впечатление.

А если кто завоет, что это, мол, очередное back in USSR, тех милости просим на премьеру настоящего восставшего из ада — «Медного всадника», обещанного в нынешнем сезоне в Мариинском театре.

В 1961 году в ленинградском Кировском театре «Легенду» восприняли экстатически. Пятидесятые годы — одно из самых убогих и мрачных десятилетий в истории русского балета, их мрак прорезали артистические вспышки выступлений балерин-звезд, но они лишь подчеркивали тьму и заставляли талантливых людей в очередной раз задаться вопросом: неужели вот это — и всё? Жирные премии и ордена за страшные в своем убожестве спектакли, агрессивная бездарность преуспевающих хореографов и жалкое существование тех, кому было что сказать (но вовремя заткнули рот, да и то спасибо: могли ведь и сослать), ревнивое самодовольство «ветеранов», от одного взгляда на которых ясно, что из театра их понесут только вперед ногами, а тебе придется стариться на вторых ролях. Но главное, трусливая и злобная бездарность, бездарность, бездарность, разлитая повсюду, как ноябрьский дождливый туман. Все эти мимодрамы «Родные поля» и «Медный всадник» с присными. Неужели вот это и есть балет?

И вдруг на гастроли приехала парижская труппа, затем нью-йоркская. И советские увидели, чем все эти годы там, за железным занавесом, занимались бывшие «наши» — Сергей Лифарь и Джордж Баланчин.

Гости оглушили. ХХ век просвистел, сверкая и грохоча, мимо провинциального полустаночка, каким был советский послевоенный балет.

© Дамир Юсупов / Большой театр

© Дамир Юсупов / Большой театрЭто поняли все, даже записные монстры. Они бросились строчить на «белогвардейца» Лифаря газетные доносы. Лифарь, конечно, в Париже, но хоть для острастки балетных комсомольцев. Поздно, поздно — damage done: советская балетная молодежь уже увидела землю обетованную, а старики — что талант если был, то профукан и жизнь прошла впустую.

Образцовый советский балетный номенклатурщик Леонид Лавровский, из тех немногих, в ком еще тлело от священного огня, бросился «догонять Америку». Он признал себя банкротом. Признал, что всю жизнь шел «не туда». Поставил балетик «в манере Баланчина», доказывая себе, что в поезд еще можно заскочить на ходу, и вскоре умер от инфаркта, а вернее, от собственной честности (слова «стресс» тогда еще не знали).

У Юрия Григоровича сердце было молодое и здоровое. Он уже успел выпустить в ленинградском Кировском театре «Каменный цветок». Он многое обещал. Он жаждал эти обещания сдержать.

Вообще его тогдашнее художественное поведение — верх достоинства. Вообразите: обманутый сын перед промотавшимся отцом. И Григорович совершает поступок под стать Николаю Ростову: он принимает разоренное наследство.

О каком наследстве речь. Весь конец XIX века русский балет, его единственный активный хореограф Мариус Петипа, искал форму многоактного спектакля с «историей». Чтобы и «она», и «он», и начало, и середина, и конец, и оттенок «высшего смысла». И как-то еще при этом танцуют. Затем эта могучая река раздвоилась. Михаил Фокин научил делать одноактные балеты, Федор Лопухов — бессюжетные. Это были великие открытия. Им мешало только то, что у Лопухова не было таланта к хореографической композиции (умение сложить грамматические упражнения по классическому танцу и назвать их «вариацией» — это еще не талант), а Фокин обладал талантом «маленьким, но симпатичным» (как любили это называть тогдашние критики). Зато сильным и крупным обладал Баланчин, который эти два открытия совместил. И ими определил лицо балета ХХ века. Западного балета.

Советский балет тем временем катил по второму руслу — руслу многоактных балетов-историй. И к моменту первых советских гастролей Баланчина совершенно обмелел. Опять-таки: за примером сходите на «Медного всадника» в Мариинку, убедитесь, как страшен был кризис, как сокрушительно банкротство. Опытный Леонид Лавровский, ставя свой одноактный бессюжетный неоклассический балет, его признал и от него отрекся. Молодой Григорович принял долговые обязательства на себя.

О, советскому человеку было что рассказать о сладости остаться наедине, без кордебалета, с глазом в замочной скважине и доносом наготове.

На первый взгляд, «Легенда о любви» следует западному балету ХХ века, каким его увидели тогдашние балетные комсомольцы. Минимум декораций: они стремятся к нулю, это просто большие щиты. К нулю стремятся и костюмы: глухое трико от горла до лодыжек. Акценты в классических па сдвинуты — еще не модернистский балет, но близко. И даже Ариф Меликов на своей коммунальной кухоньке смело сооружает судачка а-натюрель: тут у него «Болеро» Равеля, тут даже и нечто джазовое, а тут нагой ритм имени «Весны священной» Стравинского, за ноты которой в руках еще лишали комсомольского билета в Ленинградской консерватории.

Но «Легенда о любви» — еще и совершенно русский балет, с родословной, восходящей к «большим балетам» Петипа. Балет с историей, а у нее — начало, середина, конец, «характеры, судьба и разговоры». Балет многоактный.

Григорович — чего совершенно не заметили ни критики премьеры, ни последующие историки — радикально переосмысляет метод Петипа. У Петипа действие шло сквозь праздничные марши и пантомимные сцены, вдруг било по тормозам — открывались шлюзы, впуская кордебалет в нейтральных пачках, сцену затопляло большое классическое па с солистами и кордебалетом. Эти гран-па были действием «внутренним»: как сон, они поднимали на поверхность тайную, не выразимую словами жизнь мыслей и чувств. И после коды с финальной группой, как после пробуждения, снова вспыхивало «внешнее» действие с его пальмами, змеями или что там было на повестке сюжета.

Точно так же в «Легенде» делает Григорович. Но заходит еще дальше. Пантомимные сцены у него сжаты до двух-трех лаконичных жестов. А «внутреннее» действие в конфликте с «внешним». Григорович не только «внешнее» действие, но даже оркестр останавливает. Вместо него играет камерный ансамбль в кулисах, и этот звук придает еще больше сходства со сном. А там, где у Петипа было многолюдное гран-па, у Григоровича — трио главных героев в полутьме и под сурдинку. О, советскому человеку было что рассказать о сладости остаться наедине, без кордебалета, с глазом в замочной скважине и доносом наготове.

© Дамир Юсупов / Большой театр

© Дамир Юсупов / Большой театрЗато многолюдные шествия стали апофеозом государства, неторопливо и тяжко вращающего свои колеса и шестеренки. Когда я первый раз попала в Большой на «Легенду», меня московские друзья со смущенными улыбками усадили в кресло: мол, там они такое, ну ты понимаешь, ну то есть... «Они» и «такое» — это были люди, которые откуда-то с ярусов принялись вопить во время шествия: «Григорович — гений!». Над этим уже было принято иронизировать и извиняться перед питерскими друзьями. Но знаете ли что? В шествиях Григорович действительно берет высоту гениального. Острейший монтаж, камера выхватывает цепочки из четырех-восьми танцовщиков. Планы сменяют друг друга. Люди прибывают и прибывают (хотя по факту занят относительно небольшой кордебалет). Музыка накаляется до одуряющего рева медных. На сцене, кажется, душно и нечем дышать. От жаркий объятий власти тошно и пересыхает в горле. А танцовщики Большого еще и исполняют это экстатически. Словом, да, гений. И да, этот балет — бриллиант в репертуаре Большого. Хоть родилась «Легенда» в Питере, там ее танцуют слишком вышколенно, пресно. Как стих, заданный для зубрежки училкой по литературе. В Большом это совершенно живой спектакль.

«Живой», пожалуй, главное слово. Человек безупречного вкуса Павел Гершензон как-то писал, что «Легенду» можно превратить в шедевр, ужав до пары актов. Чисто композиционно — может быть; в «Легенде» есть длинноты. Но не хороший вкус рождает шедевры. У «Легенды» много достоинств, есть недостатки, но захватывает она силой страсти, прямотой и откровенностью. Как откровенны опрокинутые шпагаты Мехменэ-бану, изнывающей от любовного голода. Этим «Легенда», собственно, и испугала на премьере (а не только тем, что секса в СССР тогда не было, да и шпагатов в балете — тоже). Григоровича в два счета выкинули из Ленинграда.

Зато Большой театр получил свой лучший спектакль. И таковым он остается уже много лет. Наслаждайтесь.

Поцелуй Санта-Клауса

Поцелуй Санта-Клауса

Запрещенный рождественский хит и другие праздничные песни в специальном тесте и плейлисте COLTA.RU

11 марта 2022

14:52COLTA.RU заблокирована в России

3 марта 2022

14:53Из фонда V-A-C уходит художественный директор Франческо Манакорда

12:33Уволился замдиректора Пушкинского музея

11:29Принято решение о ликвидации «Эха Москвы»

2 марта 2022

18:26«Фабрика» предоставит площадку оставшимся без работы художникам и кураторам

Все новости Вокруг горизонтали

Вокруг горизонталиРуководитель «Теплицы социальных технологий» Алексей Сидоренко разбирает трудности антивоенного движения и выступает с предложением

24 января 202366569 Colta Specials

Colta Specials Colta Specials

Colta Specials Colta Specials

Colta Specials Colta Specials

Colta Specials Colta Specials

Colta Specials Вокруг горизонтали

Вокруг горизонталиМаленький путеводитель по самому необходимому для вашего спокойствия и продуктивности — от новых цифровых сервисов до практик XIX века

26 декабря 202297735 Вокруг горизонтали

Вокруг горизонталиРазговор о полезных уроках советского диссидентства, о конфликте между этикой убеждения и этикой ответственности и о том, почему нельзя относиться к людям, поддерживающим СВО, как к роботам или зомби

14 декабря 2022115298 Вокруг горизонтали

Вокруг горизонталиИзвестный социолог об огромном репертуаре неформальных практик в России (от системы взяток до соседской взаимопомощи), о коллективной реакции на кризисные времена и о том, почему даже в самых этически опасных зонах можно обнаружить здравый смысл и пользу

5 декабря 202250237 Вокруг горизонтали

Вокруг горизонталиЧто становится базой для массового протеста? В чем его стартовые условия? Какие предрассудки и ошибки ему угрожают? Нужна ли протесту децентрализация? И как оценивать его успешность?

1 декабря 2022143979 Вокруг горизонтали

Вокруг горизонталиСможет ли Web 3.0 справиться с освобождением мировой сети из-под власти больших платформ? Что при этом приобретается, что теряется и вообще — так ли уж революционна эта реформа? С известным теоретиком медиа поговорил Митя Лебедев

29 ноября 202286648 Вокруг горизонтали

Вокруг горизонталиГоризонтальные сообщества в военное время — между разрывами, изоляцией, потерей почвы и обретением почвы. Разговор двух представительниц культурных инициатив — покинувшей Россию Елены Ищенко и оставшейся в России активистки, которая говорит на условиях анонимности

4 ноября 202250753