Литература

ЛитератураЛитературный 20-й

© Фестиваль Текстура

© Фестиваль ТекстураНа будущих выходных столичный Центр имени Мейерхольда покажет, пожалуй, самую ожидаемую премьеру конца сезона — «Норманск» по повести братьев Стругацких: соавтором идеи проекта значится Арсений Жиляев, обещано, что действие будет разворачиваться одновременно на пяти этажах ЦИМа, а зрители смогут самостоятельно выбирать маршрут следования по карте спектакля. Накануне премьеры на вопросы Дмитрия Ренанского ответил режиссер «Норманска», один из главных героев нового российского театра Юрий Квятковский.

— Со времен выхода самого известного на сегодняшний момент вашего спектакля, «Копов в огне», — «хип-хоперы», поставленной выпускником и преподавателем Школы-студии МХАТ, — за вами закрепилось реноме художника, наводящего мосты между обычно не пересекающимися в отечественном культурном пространстве мирами. Ваша ближайшая премьера эту репутацию борца с герметичностью русского театра как будто только подтверждает.

— До «Копов в огне» был еще «Хрустальный мир» — музыку к этому спектаклю по рассказу Виктора Пелевина написал Рома Литвинов, на тот момент еще не выпустивший альбом «Downshifting» и не воспетый журналом «Афиша». Я сначала интуитивно, а потом вполне осознанно двигался к тому, чтобы сотрудничать с людьми, не имевшими театрального опыта. Более того, когда мы выпускали тот же «Хрустальный мир», нам казалось, что театр — самое слабое звено всего проекта. Театр был лишь территорией, на которой можно сделать что-то синтетическое, пограничное.

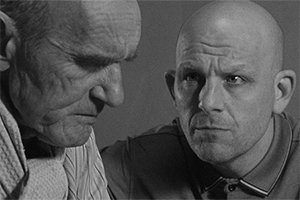

Юрий Квятковский на репетиции «Норманска»© Владимир Луповской / Центр им. Вс. Мейерхольда

Юрий Квятковский на репетиции «Норманска»© Владимир Луповской / Центр им. Вс. Мейерхольда— Диффузия культур — вообще излюбленная ваша стратегия: «Хрустальный мир» с саундтреком Муджуса вы выпускали не где-нибудь, а в Школе-студии МХАТ. Уже в этом сезоне вы привели туда же Максима Диденко, тихой сапой протащившего в святая святых театрального академизма традицию physical theatre, а еще раньше освоили со студентами технику театрального вербатима. Последовательно разрушая барьеры, столь привычно регламентирующие правила жизни отечественной театральной сцены, проводите ли вы границы в собственной творческой биографии между, скажем, работой в Школе-студии, сотрудничеством с Le Cirque De Charles La Tannes и сольной режиссерской карьерой?

— Раньше эти границы были вполне очевидны: Школа-студия МХАТ — это одно, Le Cirque De Charles La Tannes — совершенно другое. Я стал преподавать сразу после выпуска из Школы-студии, и это как-то очень серьезно структурировало меня, держало на плаву, не давая раздербаниться: приходилось постоянно доказывать, что ты в принципе можешь этим заниматься, а сейчас преподавание стало неотъемлемой частью жизни. Что же до сотрудничества с репертуарными стационарами, то это вопрос встраивания в существующий контекст, своего рода игра в миссионерство: ты приходишь в определенное пространство и пытаешься раскачать его, проверить на предмет заряженности энергией и смыслом — и почти всегда это ближе по смыслам к тому, что я делаю в Школе-студии МХАТ. «Норманск» же в куда большей степени связан для меня с тем, чем мы занимаемся с «шарлатанами».

Любой текст Стругацких с точки зрения структуры — это идеальный материал для спектакля-«бродилки».

— Нынешний сезон для вас в каком-то смысле этапный: прошлогодняя премьера, «Кукольный дом» в питерском «Приюте комедианта», была номинирована на «Золотую маску» и показана в Москве, сейчас репетируете «Норманск», позиционируемый ЦИМом как главная козырная карта его репертуара. Вам вообще свойственно рефлексировать о собственной эволюции, о том, куда и откуда вы движетесь?

— Для меня сегодня существует, с одной стороны, мой индивидуальный режиссерский путь, а с другой — путь моей команды, которая трансформируется, теряя одних участников и обретая новых. Хочется чувствовать, что ты не потерял команду, нужно развивать ее, а как именно развиваться — не слишком-то и понятно: мы занимаемся синтезом, но если оглянуться назад, то может показаться, что мы уже соединили со всем все, что только можно было соединить. В этом смысле «Норманск» для нас — важнейшая работа: опыт поиска новых границ для Le Cirque De Charles La Tannes, попытка привести в театр людей, занимающихся психологией, ролевыми играми, акционизмом, попытка вырастить что-то из варева встреч и идей, заодно попытавшись понять, что такое интерактивный театр...

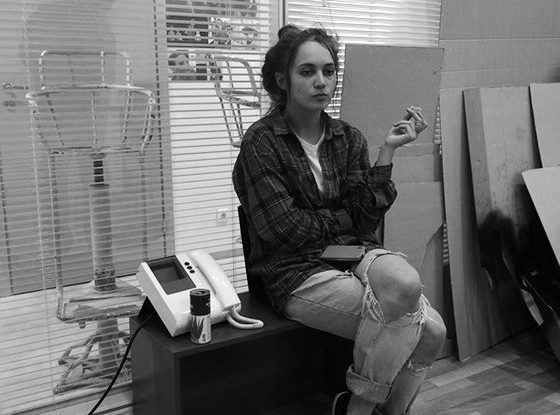

На репетиции «Норманска»© Владимир Луповской / Центр им. Вс. Мейерхольда

На репетиции «Норманска»© Владимир Луповской / Центр им. Вс. Мейерхольда— Кстати, об интерактивном театре: за какой-то месяц с небольшим Филипп Григорьян показал в Театре наций «Шекспир. Лабиринт», Семен Александровский выпустил «Радио Таганку» — и вот теперь вы с «Норманском». С чем, на ваш взгляд, связан тот бум спектаклей-квестов, спектаклей-экскурсий, который переживает сегодня молодая российская режиссура?

— Этот бум можно было предсказать, он был ожидаем: художница Галя Солодовникова училась в Лондоне как раз в те годы, когда пионеры жанра, британская театральная группа Punchdrunk, стали экспериментировать в этом направлении, создавая первые спектакли-«бродилки». Сейчас они действительно растут как грибы после дождя — вопрос был только в том, кто первый в России сделает шаг в этом направлении. Арт-директор ЦИМа Елена Ковальская, придумавшая проект резиденции Blackbox, в рамках которой мы выпускаем «Норманск», мечтала о создании новой конвенции между театром и зрителем. Я бы не сказал, что у нас получилось как-то радикально изменить привычные правила игры: вот когда драматург Андрей Стадников на одной из сессий Школы театрального лидера выступил с идеей создания театра самоубийц — это была радикально новая конвенция, мы же в результате продолжаем существовать во вполне традиционных рамках. Задачу «Норманска» мы сформулировали иначе: нам хочется сделать качественный театральный entertainment — страшно дефицитный в России продукт.

На репетиции «Норманска»© Владимир Луповской / Центр им. Вс. Мейерхольда

На репетиции «Норманска»© Владимир Луповской / Центр им. Вс. Мейерхольда— Зачем вам при этом понадобилась повесть братьев Стругацких?

— «Гадкие лебеди» возникли в тот момент, когда мы определились с целью проекта: любой текст Стругацких с точки зрения структуры — это идеальный материал для спектакля-«бродилки». Помню, что раньше сама идея взяться за инсценировку произведений Стругацких казалась мне чудовищной безвкусицей; оказалось, что вопрос лишь в адекватном формате театрального воплощения их текстов.

— Судя по списку лиц, причастных к созданию спектакля, «Норманск» выглядит сложносочиненным монструозным проектом, который придумывает целая ватага соавторов — архитектор, транзактный аналитик, автор ролевых игр, пять сценографов и еще бог знает кто. Не боитесь, что ситуация коллективного творчества размоет ваше авторство как режиссера проекта?

— Не хочу сказать «к сожалению», но «Норманск» при всей своей возможной внешней экстравагантности постепенно превращается в достаточно традиционный театральный проект, преследующий вполне конкретные цели: посмотрев «The Drowned Man», последний спектакль Punchdrunk, мы поняли, что хотим поэкспериментировать с чистым жанром. В этом плане меня очень поддержал разговор с Ваней Вырыпаевым, который для себя сформулировал, что в современном театре может быть два пути: либо это исповедь, «терки с Богом», либо поиск в области жанра — а это как раз то, чем у нас совершенно не умеют заниматься. Причем не только в театре: взять хотя бы феномен популярности фильма «Горько», основанный как раз на том, что в кои-то веки в России получилось снять качественное жанровое кино.

Поцелуй Санта-Клауса

Поцелуй Санта-Клауса

Запрещенный рождественский хит и другие праздничные песни в специальном тесте и плейлисте COLTA.RU

11 марта 2022

14:52COLTA.RU заблокирована в России

3 марта 2022

17:48«Дождь» временно прекращает вещание

17:18Союз журналистов Карелии пожаловался на Роскомнадзор в Генпрокуратуру

16:32Сергей Абашин вышел из Ассоциации этнологов и антропологов России

15:36Генпрокуратура назвала экстремизмом участие в антивоенных митингах

Все новости Литература

Литература Театр

Театр

Кино

КиноКсения Реутова беседует с Дмитрием Рудаковым, режиссером «Сентенции» — маньеристского игрового кино о последних днях писателя

25 декабря 2020476 Общество

ОбществоЗачем нам нужна жизнь в соцсетях и что нам обещают алгоритмы? Быть не прошлым и единичным собой, а будущим и вместе с кем-то, утверждает Полина Колозариди

25 декабря 2020340 Литература

Литература Театр

Театр Общество

Общество

Журналистика факта и журналистика мнений чередовались друг с другом из-за технологических новшеств. С появлением соцсетей наступила вечная эра мнений. Факты больше не вернутся, кто бы ни говорил об их ценности, считает Андрей Мирошниченко

24 декабря 2020766 Современная музыка

Современная музыка«На стене радуга, потому что впереди еще лучшее будущее». Премьера фильма — визуалайзера музыкального альбома «Святые»

24 декабря 2020595

Архитектор и историк украинской архитектуры — о независимости в науке и о будущем миллениалов

24 декабря 2020431 Литература

ЛитератураОльга Балла-Гертман о романе Ольги Медведковой «Три персонажа в поисках любви и бессмертия»

23 декабря 2020221 Кино

Кино«Катя и Вася идут в школу»: грустная хроника хождения в народ, удостоенная «Лавровой ветви» за лучший фильм

23 декабря 2020386