Современная музыка

Современная музыка«Для нас существует только музыка живая или неживая»

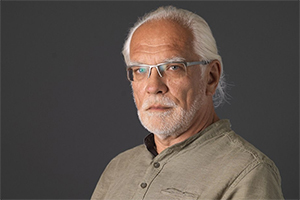

Лидер «Мегаполиса» Олег Нестеров и композитор Дмитрий Курляндский — о совместной работе над спектаклем «Ноябрь», отказе от нарратива и встрече двух потоков

2 октября 2020559 «Пижамная вечеринка»© Карина Житкова

«Пижамная вечеринка»© Карина ЖитковаМузтеатр Станиславского и Немировича-Данченко показал первую в сезоне балетную премьеру: среди двух старых шедевров Баланчина и Килиана в программе одноактных спектаклей закопана мировая премьера — первая за пятнадцать лет. Комментирует Анна Галайда.

«Кончерто барокко / Восковые крылья / Пижамная вечеринка» — четвертая по счету программа одноактовок, выпущенная в МАМТе с тех пор, как осенью 2016-го балетную труппу театра возглавил француз Лоран Илер. Появление «короткометражек» в таком объеме вызвало единодушный энтузиазм публики, критики и зрителей: экс-этуаль Opéra de Paris, Илер дал Москве и своему новому театру именно то, чем почти не обладают российские танцовщики, — причастность к выдающимся достижениям западного балета ХХ века, опыт личного сотрудничества с великими современными хореографами и отличное знание бескрайнего современного репертуара. Возникнув в столичном пространстве словно бы из параллельной реальности и посмотрев на вторую балетную труппу Москвы свежим взглядом, Илер увидел крупную (по европейским меркам) и полную сил компанию, в которой молодость сочетается с ценным опытом большого классического репертуара. Новому худруку удалось по-своему взглянуть и на вынужденное соперничество Музтеатра с театром-соседом — вроде бы находящимся на той же улице, но в реальности существующим где-то в другой галактике Большим.

Одноактные балеты, оригинальный репертуар, стремительность и мобильность: таковы три кита, на которых держится художественная стратегия Илера. В трех прошлых программах значились и неоклассические шедевры Баланчина («Серенада») и Лифаря («Сюита в белом»), и классика модернизма («Ореол» Пола Тейлора), и великая деконструкция Форсайта («Вторая деталь»), и хиты сегодняшних сцен («Минус 16» Нахарина, в освоении которого МАМТ опередил даже парижскую Opéra), постановки молодых и популярных в Европе Экмана и Гёке, а также отвечающий за наследие самой московской труппы «Призрачный бал» Брянцева. Почти все эти балеты — за исключением опусов Брянцева и Килиана, а также «Серенады» Баланчина — впервые осваивали не только танцовщики театра Станиславского, но и московские зрители.

«Восковые крылья»© Карина Житкова

«Восковые крылья»© Карина ЖитковаНовая программа, в отличие от трех предыдущих, была заточена Илером под первую в новейшей истории балетной труппы МАМТа мировую премьеру. Ее доверили Андрею Кайдановскому — молодому хореографу, с одной стороны, выросшему в русской культуре (да-да, не однофамилец, а сын) и говорящему с танцовщиками на одном языке, с другой — профессионально сложившемуся за границей, в Германии и Австрии, для которого реалии современного театра не менее близки, чем родные grand pas. Кайдановского можно считать собственным открытием труппы: несколько лет назад, еще до прихода Илера, он дебютировал в мастерской молодых хореографов МАМТа — продолжения сотрудничества балетная Москва ждала с тех пор, буквально затаив дыхание.

В России, где еще не так давно любую премьеру можно было готовить (и ждать) годами, казалось естественным мыслить лишь категорией ориентированных на вечность шедевров. Отказ Лорана Илера и его труппы от этой установки дается нам сложнее всего.

Для труппы, с которой у Кайдановского однозначно общая группа крови, он придумал не художественный манифест, не эффектную самопрезентацию, а ностальгический вечер в жанре «то ли явь, то ли сон». Он рождается из небольшого любовного дуэта Дениса Дмитриева и Оксаны Кардаш в контровом свете, прерывается дождем подушек с колосников и мальчишескими битвами, отсылающими разом к «Щелкунчику», «Спартаку» и «Красной Жизели», и завершается нажатием гигантской красной кнопки — которая вызывает, впрочем, не Третью мировую, а возвращение в детство. Кайдановский назвал свой спектакль «Пижамной вечеринкой» — и слово у него не расходится с делом: его театр — это не стремление к совершенству и вечности, а радостное проживание каждого, пусть самого простого и банального, жизненного момента.

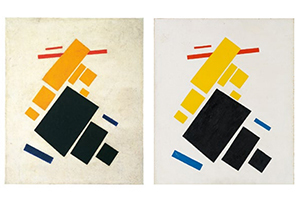

«Кончерто барокко»© Карина Житкова

«Кончерто барокко»© Карина ЖитковаЭтот подход и шокирует в сегодняшнем Музтеатре больше всего. В России, где еще не так давно любую премьеру можно было готовить (и ждать) годами, казалось естественным мыслить лишь категорией ориентированных на вечность шедевров — и отказ Лорана Илера и его труппы от этой установки дается нам сложнее всего. Изумляет то, что спектакль может удалиться из репертуара на сезон (год назад в этом увидели попытку очистить афишу от наследия Музтеатра), что в премьерные программы попадают балеты, не всегда претендующие на бессмертие, а шедевры не всегда идут в эталонном исполнении. Открывший новую программу «Кончерто барокко» выглядел лишь каркасом той конструкции, которую придумал хореограф на музыку Двойного скрипичного концерта Баха. Шедевр Джорджа Баланчина — вызов для труппы, такой же, каким была пять лет назад постановка «Восковых крыльев» Иржи Килиана. В 2013-м это была ученическая работа, заставлявшая зрителя прорываться к восприятию хореографии через не очень точные тела, не слишком отчетливое интонирование то длинных, как александрийский стих, то стремительных хореографических фраз Килиана. Теперь, приобретя новый опыт, «Восковые крылья» стали кульминацией вечера. Оксана Кардаш, Анастасия Першенкова, Анна Окунева, Наталья Сомова, Иван Михалев, Георги Смилевски, Денис Дмитриев, Евгений Жуков погружаются в сложнейший текст, как в медитацию, — и позволяют увидеть, что сложные поддержки, необычные вращения, текучие позы хореограф преобразовывает не столько в пересказ судьбы Икара (которого у Килиана почти нет), сколько в размышления о жизни, о стремлении к недостижимому, о любви.

Именно так предлагает прикоснуться к вечности Илер — прорываясь к ней через радости сиюминутного, обаяние давно знакомого и неизбежные неудачи, но не отрекаясь от жизни.

Поцелуй Санта-Клауса

Поцелуй Санта-Клауса

Запрещенный рождественский хит и другие праздничные песни в специальном тесте и плейлисте COLTA.RU

11 марта 2022

14:52COLTA.RU заблокирована в России

3 марта 2022

14:53Из фонда V-A-C уходит художественный директор Франческо Манакорда

12:33Уволился замдиректора Пушкинского музея

11:29Принято решение о ликвидации «Эха Москвы»

2 марта 2022

18:26«Фабрика» предоставит площадку оставшимся без работы художникам и кураторам

Все новости Современная музыка

Современная музыкаЛидер «Мегаполиса» Олег Нестеров и композитор Дмитрий Курляндский — о совместной работе над спектаклем «Ноябрь», отказе от нарратива и встрече двух потоков

2 октября 2020559 Современная музыка

Современная музыка«Если бы я жил на Луне»: совместная песня молодого блюзмена и заслуженного инди-рокера

2 октября 20201032 Общество

ОбществоБольшой разговор с Ксенией Лученко о настоящем и будущем искусственного интеллекта — и о нас, которые будут с ним жить бок о бок

1 октября 20202377 Театр

Театр Литература

Литература Общество

ОбществоРазговор Полины Аронсон с автором легендарной книги «Почему у женщин при социализме секс лучше»

30 сентября 20201493 Современная музыка

Современная музыкаДневник боли от Хаски, эльфийский поп Polnalyubvi, поэтический «Ноябрь» «Мегаполиса», трагические сказки ЛСП и другие примечательные релизы месяца

30 сентября 2020473 Colta Specials

Colta Specials«Сейчас наша близость с мамой продолжает крепнуть, хотя нам все еще мешает прошлое». Фотопроект Елены Ливенцевой о том, как она заново обрела мать

30 сентября 202025776 Общество

ОбществоАлександр Морозов начинает составлять нарративный и визуальный словарь революции в Беларуси

29 сентября 2020961 Искусство

Искусство Современная музыка

Современная музыкаПараллельно акциям протеста в Беларуси проходит «партизанский» музыкальный фестиваль «Неноев ковчег» — в лесной глуши и посреди озера, но за ним можно следить в онлайн-трансляции. Зачем он нужен? Репортаж Людмилы Погодиной

28 сентября 2020794 Современная музыка

Современная музыка«Эта песня максимально о вечном»: участники дум-дрон-трио «Оцепеневшие» о короле лаконизма Василии Шумове

25 сентября 2020543