Литература

ЛитератураЛитературный 20-й

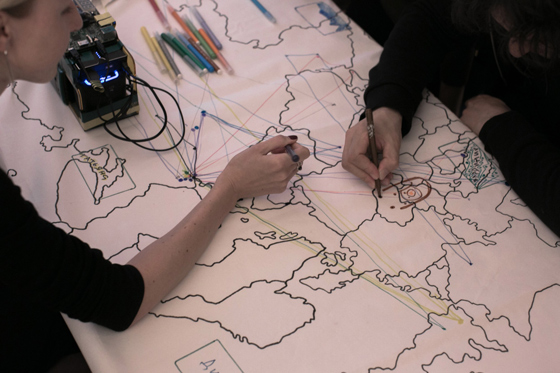

«Злачные пажити»© Точка доступа

«Злачные пажити»© Точка доступаВ Петербурге завершилась «Точка доступа» — фестиваль одного жанра, театра site-specific. Об итогах форума — Кристина Матвиенко.

В городе, где за каждой вывеской и в каждом дворе-колодце прячется свой сюжет, идея проводить театральный фестиваль вне театра оказалась счастливой. Использовать Петербург как одну большую сцену значит использовать город прямо по назначению. Карта спектаклей, собранных ставшей в этом году международной «Точкой доступа», сдвинула зрителя с привычных осей координат: вместо театрального зала публике предлагалось обнаружить театр то за стенами старинного особняка на Большой Морской, то на пролетарской Нарвской заставе, то в пустынном парке Победы, а то и вовсе где-то на Охте. Вслед за сменой оптики менялось отношение не только к театру, окончательно освобожденному от власти формата, но и к ландшафту: site-specific развлекает в той же степени, что и развивает, он дает ленивым и нелюбопытным волшебные очки, позволяющие увидеть в окружающем нас — реальность.

Едва ли не главное отличие программы нынешнего года от прошлых фестивалей — идеальная сбалансированность и выверенность пропорций между собственными и привозными спектаклями, между проектами, спродюсированными критиками и практиками, между условной «улицей» и не менее условным «музеем», между революцией и традицией. На «Точке доступа» можно было увидеть и вполне конвенциональный театр — скажем, сыгранные в павильоне «Лендока» «Злачные пажити» по футурологической прозе Анны Старобинец. Спектакль Юлии Ауг интересен прежде всего работой со зрителем — режиссура берет его то в соратники, то в свидетели, игровое же пространство тут большого значения не имело: каким бы, в сущности, оно ни было, артисты «Старого дома» в любом случае распорядились бы им умело и точно. Придуманные для марафона «Актуальный театр» в новосибирском «Старом доме» двумя критиками, Павлом Рудневым и Оксаной Ефременко, «Злачные пажити» знакомят театр с новым для российской драмы автором и специфическим способом транслировать истории, остро откликающиеся в сегодняшней реальности, наэлектризованной скандалами вокруг отношений сцены и церкви.

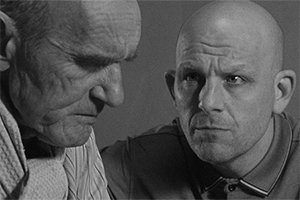

«Столкновение с бабочкой»© Точка доступа

«Столкновение с бабочкой»© Точка доступаИз собственной продукции «Точки доступа» запомнилось «Столкновение с бабочкой» по одноименному роману Юрия Арабова, петербургский дебют экс-новосибирца Сергея Чехова, успевшего за последние годы осуществить несколько фестивальных и лабораторных проектов и поучиться в Мастерской индивидуальной режиссуры Бориса Юхананова. Вписав фантасмагорию о гипотетической встрече Ленина и Николая II в пространство одного из залов Дома композиторов на Большой Морской, режиссер, операторы и пара инфернальных паяцев, Игорь Мосюк и Сергей Романюк, сначала обнаружили его душную, музейную красоту, а потом присвоили себе, своей экзотической истории и ритмам: старинный интерьер — с длинными коридорами, каминами и аутентичной мебелью — на пару часов превратился в идеальную экосистему для театра.

Использовать Петербург как одну большую сцену значит использовать город прямо по назначению.

Самым экстенсивным проектом, показанным в этом году на «Точке доступа», стал квест «Охота» финской арт-группы Toisissa tiloissa — с необходимой долей риска устроенный забег в районе Охты человеческой «стаи»: учащейся доверять инстинктам, усваивающей правила выживания — и постепенно превращающейся в волчью стаю. За «Охотой» можно было наблюдать в режиме реального времени вместе с режиссером Антти Халоненом и куратором Алексеем Платуновым — по трансляции, устроенной на Новой сцене Александринки: исследовательская дотошность, с которой финские художники подошли к делу, спровоцировала зал на широкий спектр вопросов — обсуждались и волчьи повадки, и безопасность передвижения по городу, и ответственность за жизнь «лося», которого приносят в жертву в конце квеста. Название финской группы переводится как «иные пространства»: Toisissa tiloissa театрализуют будничный опыт человека, животного или даже неодушевленного предмета, подталкивая тем самым к размышлениям о природе устройства нашего мира, — и для тех, кто участвовал в «Охоте» живьем, пережитый коллективно опыт изменил взгляд на социальные роли жителя большого города.

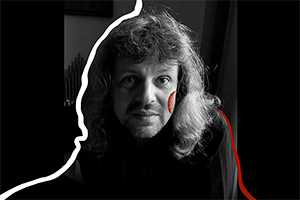

«В гостях. Европа»© Точка доступа

«В гостях. Европа»© Точка доступаИсследующая модель общества в миниатюре, «Охота» рифмовалась с показанным в питерских квартирах проектом Rimini Protokoll и фестиваля «Территория» «В гостях. Европа» — сложно устроенной групповой игрой, участники которой отвечают на вопросы, касающиеся социального, исторического и экономического контекста и своего места в нем. Квартирник швейцарско-немецкой группы спровоцировал на фестивале дискуссию о границах театра, точку в которой поставило выступление Дариуша Косиньского: польский театровед предложил вообще отменить за неуместностью спор о том, что сегодня является театром, а что — нет.

«Разговоры беженцев»© Вадим Фролов / Точка доступа

«Разговоры беженцев»© Вадим Фролов / Точка доступаСоциально-театральные эксперименты Rimini Protokoll, городские квесты Toisissa tiloissa или Всеволода Лисовского в Москве, вокзальный трип «Разговоры беженцев», придуманный Константином Учителем и спродюсированный «Точкой доступа», — эти и многие другие выходы за пределы театра заставляют размышлять не о мнимых границах, а о новых формах театрализации, с которыми работают сегодня художники. Прошедшая в рамках фестиваля конференция «Революция в театральном пространстве», которую курировала театровед Юлия Клейман, заставила задуматься о том, есть ли у современного российского театроведения аппарат для анализа форм театра, граничащих с общественными и социальными исследованиями и практиками.

«Красный шум»© Точка доступа

«Красный шум»© Точка доступаТеоретические баталии стали для «Точки доступа» верным фоном. Какие трансформации переживает реальное, нетеатральное, место, когда его используют для спектакля («Красный шум» арт-лаборатории «Вокруг да около»)? Какие стратегии выстраивают режиссеры театра site-specific? Что происходит со зрителем, участвующим в погоне за жертвой («Охота»)? Где рождается спектакль, которого в наличии вроде бы и нет — есть бродилка по парку, зритель которой должен насчитать столько-то очков и проделать такие-то операции (рассчитанные на семейный просмотр «Бабушкины очки» Радиона Букаева)? Меняется ли существо театрального переживания, если спектакль гастролирует, — как в случае с «Дознанием» Хабаровского ТЮЗа, сыгранным в порту «Севкабель»? Отличаются ли сегодняшние формы взаимодействия с нетеатральным местом от тех, что практиковали реформаторы театра в XX веке (этим вопросом задавался историк театра Вадим Максимов)?

«Дознание»© Вадим Фролов / Точка доступа

«Дознание»© Вадим Фролов / Точка доступаЛюбопытно, что выход за пределы театрального «места», активно осуществляющийся сегодня в самых разных формах, все равно замкнулся на театре — не зря доклад театроведа и куратора Ники Пархомовской назывался «Как театр вышел из театра и вернулся к самому себе»: эта формула вполне могла бы стать девизом «Точки доступа» — 2017.

Поцелуй Санта-Клауса

Поцелуй Санта-Клауса

Запрещенный рождественский хит и другие праздничные песни в специальном тесте и плейлисте COLTA.RU

11 марта 2022

14:52COLTA.RU заблокирована в России

3 марта 2022

17:48«Дождь» временно прекращает вещание

17:18Союз журналистов Карелии пожаловался на Роскомнадзор в Генпрокуратуру

16:32Сергей Абашин вышел из Ассоциации этнологов и антропологов России

15:36Генпрокуратура назвала экстремизмом участие в антивоенных митингах

Все новости Литература

Литература Театр

Театр

Кино

КиноКсения Реутова беседует с Дмитрием Рудаковым, режиссером «Сентенции» — маньеристского игрового кино о последних днях писателя

25 декабря 2020518 Общество

ОбществоЗачем нам нужна жизнь в соцсетях и что нам обещают алгоритмы? Быть не прошлым и единичным собой, а будущим и вместе с кем-то, утверждает Полина Колозариди

25 декабря 2020383 Литература

Литература Театр

Театр Общество

Общество

Журналистика факта и журналистика мнений чередовались друг с другом из-за технологических новшеств. С появлением соцсетей наступила вечная эра мнений. Факты больше не вернутся, кто бы ни говорил об их ценности, считает Андрей Мирошниченко

24 декабря 2020852 Современная музыка

Современная музыка«На стене радуга, потому что впереди еще лучшее будущее». Премьера фильма — визуалайзера музыкального альбома «Святые»

24 декабря 2020636

Архитектор и историк украинской архитектуры — о независимости в науке и о будущем миллениалов

24 декабря 2020457 Литература

ЛитератураОльга Балла-Гертман о романе Ольги Медведковой «Три персонажа в поисках любви и бессмертия»

23 декабря 2020258 Кино

Кино«Катя и Вася идут в школу»: грустная хроника хождения в народ, удостоенная «Лавровой ветви» за лучший фильм

23 декабря 2020434