Театр

ТеатрУдаленное время

© Ольга Привольнова

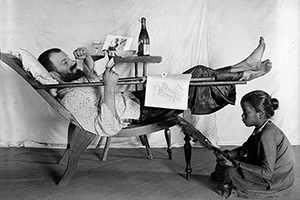

© Ольга ПривольноваЭтой осенью Мастерская Дмитрия Брусникина планирует выпустить документальный спектакль, материал для которого был собран во время недавней экспедиции по маршруту Москва—Владивосток. В команду, преодолевшую путь в девятнадцать тысяч километров, кроме артистов мастерской вошли студенты и педагоги Школы-студии МХАТ, группа драматургов под руководством Андрея Стадникова и кинодокументалист Ольга Привольнова. О том, как проходило путешествие по Транссибу, COLTA.RU рассказал педагог Школы-студии МХАТ — режиссер Юрий Квятковский.

— Зачем вам понадобилось везти вчерашних школьников через всю страну?

— Прежде всего, для того, чтобы подготовить со студентами первого курса материал к экзамену по документальному театру — нечто похожее мы уже пробовали, когда нынешние выпускники были первокурсниками.

— То есть в мастерской Брусникина документальный театр преподается как отдельная дисциплина?

— Нет, это часть дисциплины «мастерство актера». У каждой мастерской Школы-студии МХАТ своя учебная программа, и мы на первом курсе полгода традиционно занимаемся документальным театром. Это, конечно, относительно новое направление для школы: все началось четыре года назад, когда мы собрали экзамен из отрывков, сделанных в технике вербатим. Тогда кафедра еще спорила о целесообразности этого решения — ведь обычно экзамен на первом курсе был посвящен какому-то драматургу: когда я, скажем, учился, мы делали отрывки по Володину. Сегодня мы уверены, что документальный театр — обязательное направление в актерском образовании. Мне кажется, именно эта работа сформировала артистов мастерской Брусникина такими, какие они есть.

— Как именно опыт работы с документальным театром повлиял на актеров?

— Интервью в нашем случае — это не только сбор литературного материала, это еще и чисто актерская задача на наблюдение: нужно концентрироваться, в том числе, на внешних характеристиках, за которые можно зацепиться, чтобы перевоплощаться в того или иного персонажа, — мимике, жестах, особенностях речи. У студентов эта работа развивает интерес к человеку как таковому, к его истории. Молодые артисты превращаются в авторов, в писателей — они самостоятельно готовят монологи и сами же их потом произносят, презентуют собственные тексты. Но, с другой стороны, это еще и игра, обезьянничество. Хотя, конечно, пародия здесь неуместна — наоборот, мы советуем актерам отнестись к этому так, как будто им надо сыграть своего героя в кино. С прошлым курсом мы собрали из документального материала спектакль «Это тоже я» — он до сих пор идет в театре «Практика». Правда, сейчас проект переживает кризис: многие тексты потеряли актуальность. Мощные социальные монологи, вдохновленные Болотной, звучат теперь очень странно — они интересны разве что как исторический документ. Мы пытаемся оживить спектакль, возобновить сбор материала, но пока это идет туго; вообще к документальному театру, как оказалось, возвращаться довольно сложно.

© Ольга Привольнова

© Ольга Привольнова— Монологи, записанные в поездке по Транссибу, тоже отражают определенное настроение общества?

— Не совсем. Четыре года назад подобной связи просто нельзя было бы избежать, а сейчас мы переживаем все-таки совершенно другой исторический момент. Возможности отправить студентов на Болотную нет, но как возбудить интерес молодого студента к действительности? Недостаточно просто привести его в «Театр.doc». Мы мечтаем о том, чтобы наши ученики были такими же азартными, въедливыми, как режиссеры-документалисты, пытаемся знакомить их с молодыми студентами Марины Разбежкиной. Но то, чем интересуется «Театр.doc», несколько отличается от того, чем живут первокурсники-мхатовцы. Митинги в этом плане помогали приобщить студентов к обществу социально активных людей.

— Потому что это своего рода приключение.

— Да-да. Поэтому-то и возникла эта поездка во Владивосток: замкнутое пространство, реальные люди — и ты через общение узнаешь свою страну.

— Как отнеслись к этой затее студенты?

— Готовыми к ней, как выяснилось, были далеко не все. Мы слышали много эмоциональных историй. Были слезы — такая защитная реакция. Живой человек — это не литературный герой, от него трудно отстраниться. Опыт жестокий, но для молодых актеров, на мой взгляд, совершенно необходимый.

© Ольга Привольнова

© Ольга Привольнова— Я посмотрел предложения в интернете: время в пути от Москвы до Владивостока — шесть дней. Вы проделали этот маршрут без остановок?

— Туда и обратно — четырнадцать дней. Но мы ехали в более-менее комфортных условиях — все вместе, рядом. Было даже приятно на две недели выйти из ритма московской жизни.

— Как проходил ваш день в поезде?

— Мы сидели в «штабе», и к нам по очереди приходили ребята, приносили тексты, рассказывали про свои успехи. С нами ездили три драматурга, они тут же анализировали материал, по возможности просили в каких-то случаях продолжить интервью, направить диалог в ту или иную сторону. Мы не знали, кто окажется нашими попутчиками, так что темой была сама форма поездки: мы будем сочинять спектакль исходя из маршрута. У одного из наших драматургов была идея — проследить, как смена часовых поясов влияет на сознание. Там постоянно прибавляется или убавляется по два часа, каждый день нужно адаптироваться к новому времени.

Справа горизонт, слева горизонт — и ни намека на какую-то жизнь.

— Кем были ваши попутчики?

— В основном авиафобы, туристы и пассажиры, передвигающиеся на относительно маленькие расстояния: садятся, скажем, в Красноярске и выходят в Чите. Студенты много общались с профессионалами, работниками железной дороги, — и в поезде, и на станциях. С начальником поезда, с проводницами. Кто-то из актеров проехал шесть часов в кабине машинистов, анализируя профессию железнодорожника. Там есть свои парадоксы — машинист, например, сразу спросил: «Вы ощущаете, что едете в главном поезде по великой стране?» Вот так он к этому относится. Есть и те, кто сакральности не чувствует, а видит ситуацию примерно так: надо убрать г*** за пассажирами, а пассажиры — твари, особенно китайцы.

— Маршрут, выходит, международный?

— Есть иностранцы, которые едут во Владивосток учиться. Там же университет есть, медведевский проект. Мы встретили немца и англичанина, которые ехали во Владивосток. Ну и китайцы, да. С нами был один турист из Тайваня. Для него туризм заключался в том, чтобы доехать до Владивостока в плацкарте, переночевать и ехать обратно. Он все время читал. Выходил на станции, покупал себе какие-то трэшовые продукты, мешал молоко с курицей гриль и читал справочник по красному туризму. Это довольно популярное направление — туры по местам коммунистической славы, по Китаю, Северной Корее, России. Сын у него владеет бизнесом в Новой Зеландии, жена дома сидит. Абсолютно мифический персонаж.

© Ольга Привольнова

© Ольга Привольнова— А по составу пассажиров заметно, где находится поезд — выезжает из Москвы или подъезжает к Владивостоку?

— Хочется найти эту разницу, понять, как география влияет на людей, но, к сожалению, навскидку сказать что-то определенное нельзя. Возможно, мы поймем это потом, когда будем анализировать материал, — мы всегда отмечали, откуда человек и где, на каком километре записан его монолог. Крупные города похожи друг на друга: везде типовые постройки — как те, что показывают в начале «Иронии судьбы». В основном ты едешь по дикой местности: справа горизонт, слева горизонт, и ни намека на какую-то жизнь. Это красиво, это гипнотизирует. Но с другой стороны… Это совершенно необжитая территория, и ведь ее оберегают, культивируют ее целостность. За XX век население планеты выросло в семь раз, лет через сто что-то должно произойти. Видимо, эта территория просто ждет своего часа.

— Каков твой главный вывод из исследования?

— Всех кто-то ∗∗∗ (бьет. — Ред.). Мужья — жен. Менты — гопников. Гопники — лохов. Все рассказывают, что либо их ∗∗∗, либо они кого-то ∗∗∗. Все всех ∗∗∗. Вот он, лейтмотив. «Вышла замуж — он меня начал ∗∗∗».

— То есть страна — это тотальное насилие?

— Ну да. Получается, что так. Можно воспринять это как абсурд, но по сути права человека здесь не соблюдаются ни на государственном, ни на частном уровне.

Поцелуй Санта-Клауса

Поцелуй Санта-Клауса

Запрещенный рождественский хит и другие праздничные песни в специальном тесте и плейлисте COLTA.RU

11 марта 2022

14:52COLTA.RU заблокирована в России

3 марта 2022

14:53Из фонда V-A-C уходит художественный директор Франческо Манакорда

12:33Уволился замдиректора Пушкинского музея

11:29Принято решение о ликвидации «Эха Москвы»

2 марта 2022

18:26«Фабрика» предоставит площадку оставшимся без работы художникам и кураторам

Все новости Театр

Театр Общество

ОбществоКарабах — и далее везде. Кирилл Кобрин о постколониальном мире, который выскочил из разболтавшихся скреп холодной войны, чтобы доигрывать свои недоигранные войны

6 ноября 2020556 Современная музыка

Современная музыка20-летняя певица и автор песен из ЮВАО — о вхождении в шоу-бизнес, напускной толерантности, моде на ЛГБТ и других приметах своего поколения

5 ноября 20204474 Colta Specials

Colta SpecialsМарина Давыдова о том, как глобальный раскол превратился из идеологического в эстетический

4 ноября 2020580 Кино

КиноВладимир Захаров о новом фильме Хон Сан Су «Женщина, которая убежала» и о кинематографической вселенной режиссера вообще

3 ноября 2020717 Общество

ОбществоПолина Аронсон и Жюдит Дюпортей о том, почему Алиса и Сири говорят с нами так, как они говорят, — и о том, чему хорошему и дурному может нас научить ИИ

3 ноября 20201777 Общество

ОбществоО том, как в политических целях алгоритмы разлучают людей, а корпорации лишают пользователей соцсетей всякой власти и что с этим делать, с учеными Лилией Земнуховой и Григорием Асмоловым поговорил Дмитрий Безуглов

3 ноября 20201082 Театр

Театр Кино

Кино Общество

ОбществоТомас Бьоркман, один из авторов книги «Скандинавский секрет», рассказывает, как Швеция пришла в ХХ веке к неожиданному успеху. В его основе была забытая идея народных университетов

2 ноября 20201253 Colta Specials

Colta Specials She is an expert

She is an expert