Театр

ТеатрУдаленное время

© Александр Иванов

© Александр ИвановВ продолжающийся Транссибирский фестиваль Вадима Репина катастрофическая реальность вносит изменения. Позавчера прямо во время своего концерта с пианистом Андреем Коробейниковым скрипач поменял программу и включил в нее Первую сонату Прокофьева — одну из самых мрачных в скрипичном репертуаре. Сегодня вечера джазовой музыки в исполнении обладателя трех премий Grammy Томаса Квастхоффа и его квартета не будет. Концерт хотели вообще отменить, но потом составили программу In memoriam. В память о погибших при пожаре в Кемерове сегодня на сцене новосибирского зала имени Арнольда Каца музыку соответствующей тематики помимо Квастхоффа исполнят сам Репин, виолончелист Александр Бузлов, певцы Вероника Джиоева, Мари-Софи Поллак, Катриона Морисон, Ян Петрыка, пианист Алексей Володин, солист Новосибирской филармонии альтист Илья Тарасенко, а также юные музыканты — скрипачка Альбина Хайбуллина, пианисты Ева Медведко и Роман Борисов. Все средства от концерта будут направлены пострадавшим и их семьям.

Вадим Репин и Андрей Коробейников© Александр Иванов

Вадим Репин и Андрей Коробейников© Александр ИвановНовосибирская часть фестиваля финиширует 2 апреля мировой премьерой нового сочинения Софии Губайдулиной «Диалог: Я и Ты». По заявленным намерениям и размаху новосибирский фестиваль Вадима Репина напоминает сочинский фестиваль Юрия Башмета: помимо музыки есть и кино, и балет, основной программе сопутствуют мастер-классы с музыкантами-участниками, в этом году стартовала четырехдневная, удивительно многолюдная и молодежная Академия арт-журналистики. Но отличие в том, что Транссиб не заполняет собой пустое культурное пространство, а вбрасывает энергию в уже имеющиеся институции города.

Регион-то серьезный, основательный, в нем много всего есть. И оркестр с историей, и филармонический зал с именем Арнольда Каца, и оперный театр с непростым хозяином Кехманом, с которым тем не менее приходится договариваться (там в этом году показывают «Даму с камелиями» Ноймайера со Светланой Захаровой из Большого), и Академгородок с профессурой. И музыканты везут свои страдивари на концерты к «академикам», в близлежащие городки с их ДК «Родина» и «Молодость», а также в цех завода ХК «ПАО “НЭВЗ-Союз”» к партнерам Транссиба, которым играют, между прочим, не «Маленькую ночную серенаду», а одну из свежесочиненных для фестиваля партитур — «iGeneration» швейцарца Даниэля Шнидера «для скрипки, виолончели и двух юных солистов-скрипачей».

© Александр Иванов

© Александр ИвановЮные музыканты, особенно скрипачи, — вообще местный фирменный знак. Здесь сохраняются традиции профессионального детского музыкального образования, а Вадим Репин и Максим Венгеров являются, наверное, такими же ролевыми моделями, как Лан Лан — у китайских пианистов. Новосибирская специальная музыкальная школа — аналог Гнесинки и ЦМШ — жива-здорова. Дети с героическими мамами реально толпятся на концертах фестиваля, выступление 11-летней скрипачки из Лондона по имени Лея Чжу, безбоязненно играющей головоломную взрослую «Кармен-фантазию» Бизе—Ваксмана, вызывает умиление и у зала, и у стоящего за пультом французского мэтра Жан-Клода Казадезюса.

Хотя публика в основном фестивальном зале не то чтобы горяча — эйфории а-ля Пермь не наблюдается. На концертах с участием любимого «Вадика», говорят, зал всегда полон. Но, например, Пятая симфония Чайковского в исполнении местного оркестра и победителя Третьего конкурса имени Светланова — молодого гонконгского маэстро Лио Куокмана или Гидон Кремер с несколькими музыкантами его «Кремераты» — уже не такие беспроигрышные приманки, пустых кресел в зале достаточно.

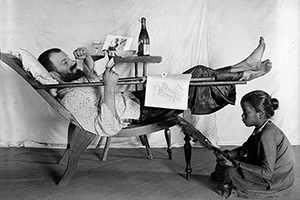

© Александр Иванов

© Александр ИвановПришедшие, впрочем, слушают внимательно, когда не положено — не хлопают. Сумрачно-депрессивный проект Кремера их не пугает. Его «Прелюдии к ушедшему времени» составлены из немногословных вайнберговских виолончельных миниатюр (переложенных для скрипки соло) и проецирующихся на экран работ литовского фотографа Антанаса Суткуса, друг с другом объединенных (как выясняется, довольно крепко) исключительно позднесоветской атмосферой. Недавно Кремер с некоторым гражданским вызовом показал этот проект в московском «Гоголь-центре». В холодных и бодрящих советских просторах Новосибирска он кажется не таким уж и депрессивным — скорее, уютно-грустным.

Новосибирский академический симфонический оркестр, главным дирижером которого сейчас является Томас Зандерлинг, — это тоже очень специальное местное переживание. Звучание коллектива, играющего Чайковского, — не просто хорошее, а какое-то пугающе качественное. Уверенная машина с мощным двигателем. Крупный звук «на опоре». Кажется, их Чайковский будет всегда таким, даже разбуди оркестрантов среди ночи. В имеющемся в той же программе Виолончельном концерте Гайдна, для которого маэстро Куокману неспешно и торжественно вынесли на авансцену клавесин, оркестр добродушно подлаживался к молодежному буйству испанского солиста Пабло Феррандеса. В «Фантастической симфонии», исполненной в другой программе под палочку Казадезюса, — немного растерял свою фирменную стать, но иначе он просто не поспел бы за Берлиозом.

© Александр Иванов

© Александр ИвановИтак, за пять лет существования фестиваля и новосибирского зала имени Каца окончательно стало понятно, что местная филармония известна именно Транссибом, который очень агрессивно (что в данном случае хорошо) продвигает свой лейбл далеко за пределы родного города худрука. Афиша в этом году распространяется на Красноярск (вторая опорная точка фестиваля), Токио, Калифорнию, Самару и обе российские столицы. Джазовое выступление Томаса Квастхоффа в Концертном зале Мариинки — это проект не Гергиева, а Репина. А уж сети музыкантской паутины, благодаря которой, скажем, Транссибирский арт-фестиваль устраивает копродукцию со Школой музыки Захара Брона в Цюрихе, и вовсе опутывают весь мир.

Поцелуй Санта-Клауса

Поцелуй Санта-Клауса

Запрещенный рождественский хит и другие праздничные песни в специальном тесте и плейлисте COLTA.RU

11 марта 2022

14:52COLTA.RU заблокирована в России

3 марта 2022

14:53Из фонда V-A-C уходит художественный директор Франческо Манакорда

12:33Уволился замдиректора Пушкинского музея

11:29Принято решение о ликвидации «Эха Москвы»

2 марта 2022

18:26«Фабрика» предоставит площадку оставшимся без работы художникам и кураторам

Все новости Театр

Театр Общество

ОбществоКарабах — и далее везде. Кирилл Кобрин о постколониальном мире, который выскочил из разболтавшихся скреп холодной войны, чтобы доигрывать свои недоигранные войны

6 ноября 2020460 Современная музыка

Современная музыка20-летняя певица и автор песен из ЮВАО — о вхождении в шоу-бизнес, напускной толерантности, моде на ЛГБТ и других приметах своего поколения

5 ноября 20203696 Colta Specials

Colta SpecialsМарина Давыдова о том, как глобальный раскол превратился из идеологического в эстетический

4 ноября 2020495 Кино

КиноВладимир Захаров о новом фильме Хон Сан Су «Женщина, которая убежала» и о кинематографической вселенной режиссера вообще

3 ноября 2020630 Общество

ОбществоПолина Аронсон и Жюдит Дюпортей о том, почему Алиса и Сири говорят с нами так, как они говорят, — и о том, чему хорошему и дурному может нас научить ИИ

3 ноября 20201501 Общество

ОбществоО том, как в политических целях алгоритмы разлучают людей, а корпорации лишают пользователей соцсетей всякой власти и что с этим делать, с учеными Лилией Земнуховой и Григорием Асмоловым поговорил Дмитрий Безуглов

3 ноября 2020914 Театр

Театр Кино

Кино Общество

ОбществоТомас Бьоркман, один из авторов книги «Скандинавский секрет», рассказывает, как Швеция пришла в ХХ веке к неожиданному успеху. В его основе была забытая идея народных университетов

2 ноября 20201105 Colta Specials

Colta Specials She is an expert

She is an expert