She is an expert

She is an expertБелорусская фотография от перестройки до метамодерна

Виктория Мусвик о постсоветском мире, механике солидарности и двух минских изданиях 2019 года

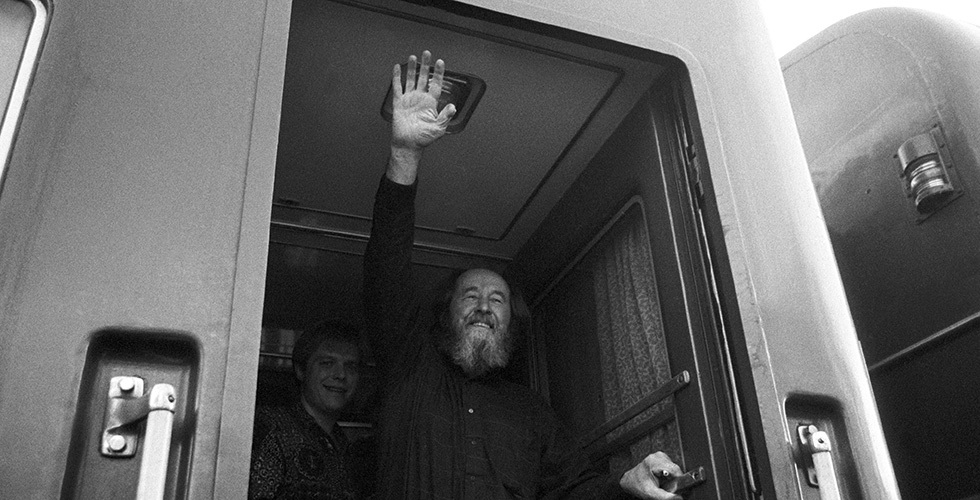

25 сентября 2020902 Александр Солженицын по пути следования из Владивостока в Москву проездом в Чите, 1994 г.© ИТАР-ТАСС

Александр Солженицын по пути следования из Владивостока в Москву проездом в Чите, 1994 г.© ИТАР-ТАСС«Хэллоу, бойз энд герлз, ай эм Солженицын» — это весна девяносто четвертого, какой-то кавээнщик с накладной бородой и во френче приплясывает в телевизоре, изображая вернувшегося в Россию Солженицына, зал счастливо смеется, шутка всем понятна. Российские газеты перепечатывают карикатуру из Financial Times, иллюстрирующую редакционную статью «Славянский Хомейни в непредсказуемой стране» — нарисован бородатый Солженицын в мусульманских одеждах, бредущий по улице среди нищих и солдат в ушанках, в конце улицы догорает московский Белый дом. Его заранее ждали именно таким — оторванным от российской реальности иностранцем, изображающим русского, но не похожим на русских. Каждый его жест и каждое его слово к тому времени уже были описаны в известной книге Войновича, по которой как будто и писался сценарий его возвращения — через Аляску во Владивосток и дальше по России на поезде с обязательными почти предвыборными встречами на каждой станции, подробными телевизионными отчетами об этих встречах, а потом, когда уже добрался до Москвы, — ежевечерние проповеди в общенациональном телеэфире. «На Алтае рождаются желтые дети. Никто не знает, что это за болезнь, но они желтые», — делился он впечатлениями от поездки в передаче «Взгляд», и ведущий Александр Любимов делал вид, что ему интересно: «Желтые? Что вы говорите!» Осенью он выступит в Госдуме — первой, рыбкинской. Скажет, что «народная масса обескуражена», призовет к возрождению земств и к «сбережению народа». Зал будет смеяться в ответ.

Сегодня «сбережение народа» — любимый лозунг президента Путина, с которым у Солженицына в последние годы жизни, как считается, сложились добрые отношения, специально для школьников издан сокращенный «Архипелаг ГУЛАГ», именем Солженицына назвали университет в Ростове и улицу на Таганке, вдова Наталья Дмитриевна заседает в путинском литературном собрании рядом с потомками Достоевского и Толстого, а в юбилейные дни по телевизору опять показывают сериал «В круге первом», в котором Глеба Нержина играет Евгений Миронов, в нескольких эпизодах озвученный самим Солженицыным. Среди последних прижизненных изданий Солженицына была выпущенная в 2007 году «Российской газетой» брошюра о Февральской революции, я ходил на презентацию, вместо автора пришел Владислав Сурков, который объяснял, что Александр Исаевич имеет в виду, что демократам нельзя блокироваться с нацболами (тогда существовала коалиция «Другая Россия», где были Лимонов и Каспаров и с которой по должности боролся Сурков). Скучное казенное признание, как Горький при советской власти, но если бы этого признания не было, не было бы вообще ничего, разве что словечко «неполживость», любимое кремлевскими блогерами, которые неполживостью (от «Жить не по лжи») называют реальное или мнимое, неважно, лицемерие либеральной интеллигенции. И все.

В системе отношений постсоветской интеллигенции с окружающей реальностью Солженицын оказался объективно лишним, и посмертную его судьбу вполне можно считать более трагической, чем привычные и общеизвестные биографические эпизоды, включая лагерь, ссылку и изгнание. Главным общенациональным классиком он мог бы быть в стране, пережившей десоветизацию и строительство нового государства, отрефлексировавшей всю свою историю, оплакавшей убитых и воспевшей героев, а этого ничего не случилось, и в результате — классик есть, а страны для него нет. Если изъять Солженицына из постсоветской истории России, она не изменится никак. Путин обошелся бы цитатами из философа Ильина, сериал с Евгением Мироновым сняли бы по какой-нибудь другой книге, Сурков, пугая аудиторию нацболами, ссылался бы на кого-то еще. Ну да, и слова «неполживость» бы тоже не было, но ведь невелика потеря.

Судьба Солженицына — вот этого автора цитат для Путина и книг для школьной программы, проигрывающего на конкурсе читательских симпатий даже Лилианне Лунгиной, — может считаться самой наглядной и самой понятной иллюстрацией к тому, что в России никогда ничего хорошего не произойдет и что даже поговорка про «нужно жить долго» не спасает. Но есть еще судьба великолепного прозаика, крупнейшего антисоветского героя и даже (это нужно поставить в тот же ряд) человека, возвращающегося домой по Транссибу и наблюдающего «Россию в обвале». Если Россия все-таки захочет вырваться из постсовка, этот Солженицын ей будет нужен и как национальный классик, и как национальный герой. Он говорил о сбережении народа, но сберегать уже давно некого, надо создавать с нуля, а в сбережении нуждается сам Солженицын — мы сами пока не представляем, до какой степени он нам еще будет нужен.

Поцелуй Санта-Клауса

Поцелуй Санта-Клауса

Запрещенный рождественский хит и другие праздничные песни в специальном тесте и плейлисте COLTA.RU

11 марта 2022

14:52COLTA.RU заблокирована в России

3 марта 2022

17:48«Дождь» временно прекращает вещание

17:18Союз журналистов Карелии пожаловался на Роскомнадзор в Генпрокуратуру

16:32Сергей Абашин вышел из Ассоциации этнологов и антропологов России

15:36Генпрокуратура назвала экстремизмом участие в антивоенных митингах

Все новости She is an expert

She is an expertВиктория Мусвик о постсоветском мире, механике солидарности и двух минских изданиях 2019 года

25 сентября 2020902 Современная музыка

Современная музыкаВидным московским рок-авангардистам «Вежливому отказу» исполняется 35 лет. Григорий Дурново задается вопросом: а рок ли это? Русский рок? Что это вообще такое?

24 сентября 2020381 Современная музыка

Современная музыкаНа фоне сплетен о втором локдауне в Екатеринбурге провели Ural Music Night — городской фестиваль, который посетили 170 тысяч зрителей. Денис Бояринов — о том, как на Урале побеждают пандемию

23 сентября 2020378 Общество

ОбществоЗачем в Швеции организовали проект #guytalk, состоящий из встреч в мужской компании, какую роль в жизни мужчины играет порно и почему мальчики должны уже смело разрешить себе плакать

23 сентября 2020710 Общество

ОбществоВ Швеции есть горячая телефонная линия, куда могут обратиться мужчины и женщины, которые хотят бороться со своей склонностью к насилию. Как это работает?

23 сентября 20201809 Кино

КиноРежиссер «Просмотровой будки» — о том, как его фильм о невозможности коммуникации между произраильским и пропалестинским субъектами вдруг стал формой такого диалога

23 сентября 2020458 Литература

ЛитератураГлава из новой книги Андрея Солдатова и Ирины Бороган «Свои среди чужих. Политические эмигранты и Кремль»

22 сентября 2020549 Кино

Кино Кино

КиноВероника Хлебникова о двух главных фильмах последнего «Кинотавра» — «Пугале» и «Конференции»

21 сентября 2020430 She is an expert

She is an expert«Неприлично, когда столько мужчин на кафедре, а работу написала молодая женщина»

21 сентября 2020735 Академическая музыка

Академическая музыкаТри тезиса о живописи и музыке эпохи застоя по случаю сегодняшнего концерта «Студии новой музыки»

21 сентября 2020412 Кино

КиноНа «Кинотавре» показали давно ожидаемый байопик критика Сергея Добротворского — «Кто-нибудь видел мою девчонку?» Ангелины Никоновой. О главном разочаровании года рассказывает Вероника Хлебникова

18 сентября 2020803