Литература

ЛитератураЛитературный 20-й

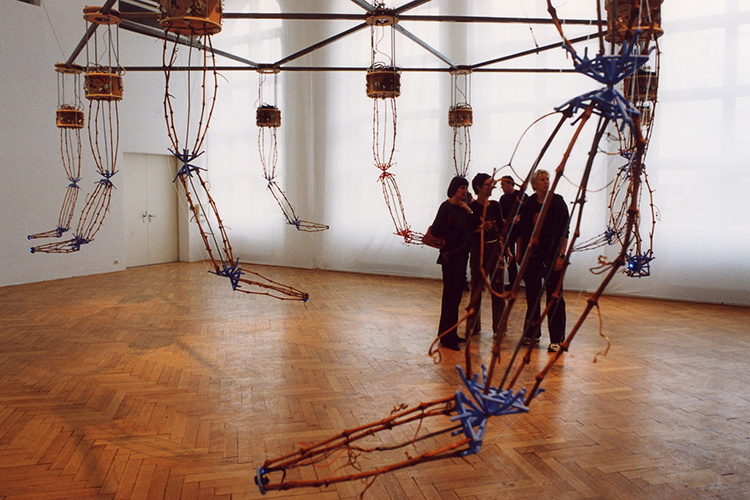

© Sabine Starmayr / Ars Electronica Archive

© Sabine Starmayr / Ars Electronica ArchiveИскусство и наука всегда развивались во взаимодействии, а в доиндустриальную эпоху такого разделения вовсе не существовало. Как современные художники и ученые находят точки пересечения между этими двумя областями? Colta Club попросил куратора программы Polytech.Science.Art Политехнического музея Наталью Фукс рассказать о своих любимых проектах и книгах, которые помогут разобраться в этом вопросе.

Один из наиболее интересных интерактивных перформансов. Соня Чиллари исследует и объединяет разные жанры: от нейронаук и сенсорной коммуникации до психологии и философии. Перформанс проходит в темном пространстве, где перформер соединен с художником, находящимся в соседней комнате, электродатчиками, транслирующими сигнал. В зависимости от того, какой силы возникает контакт между перформером и зрителем, художник ощущает соответствующий электрический импульс, испытывает разные эмоции — от положительных до отрицательных, находясь в тесном и непосредственном контакте с перформером. Мне очень нравится эта работа, потому что она переосмысливает пределы взаимодействия зрителя и художника в современном интерактивном перформансе. Для меня это один из примеров идеального сайнс-арта — художник работает не только с сугубо техническими и научными аспектами, но и с психологией и восприятием зрителя.

Джо Дейвис работает в департаменте биологии в Массачусетском технологическом институте и в Гарвардской медицинской школе одновременно. Он занимается молекулярной биологией, биоинформатикой, а в качестве медиа использует генетический материал, электромагнитное излучение и протезы. Его стали называть отцом биоарта после создания первого в истории искусства художественного проекта, связанного с манипуляциями с ДНК, — синтетические молекулы, созданные Дейвисом, содержали закодированный образ женских половых органов и информацию о родовых схватках. Его «Microvenus» 1988 года также стал очень важным экспериментом, связанным с доступом в научные лаборатории для работы над художественным проектом, — с Дейвисом работала молекулярный генетик Дана Бойд. В 1980-е годы это было совсем не просто даже за рубежом, и феномена «влажных» медиа до Джо Дейвиса не существовало в природе.

Интересная работа с точки зрения эстетики современного научного искусства — она является визуализацией классического лабораторного эксперимента. Одним из наиболее важных проектов французского дуэта исследователей и художников Марион Лаваль-Жанте и Бенуа Манжана, которые работают вместе с 1991 года и интересуются разными аспектами жизни в целом, стал перформанс «May the Horse Live in Me», где они выступают в качестве первых экспериментаторов из области медицины, которые прививали себе непроверенные вакцины или тестировали никем не опробованные лекарства, рискуя своей жизнью ради новых знаний и во благо человечества, — в случае с перформансом «May the Horse Live in Me» речь идет о переливании крови от лошади к человеку.

Одна из последних любопытных работ The Tissue Culture and Art Project называется «Semi-Living Worry Dolls», она представлена Science Gallery в Дублине. Авторы предлагают детям и взрослым пообщаться с куклами ручной работы из разлагаемых полимеров — высказать им свои опасения и тревоги. После этого кукол высевают живыми клетками, которые на протяжении выставки постепенно заменяют полимеры живыми тканями, — биореактор в этом случае действует в качестве создателя суррогатного тела. Куклы становятся частично живыми, но зрители уничтожают их, подобно куклам вуду, и хоронят вместе со своими тревогами. Авторы проекта The Tissue Culture and Art Project — австралийская группа Symbiotica, созданная как лаборатория, посвященная исследованиям из разных областей естественных наук, в работе которой могли бы участвовать художники и дизайнеры с целью организации доступа к методам и технологиям, как правило, предназначенным только для ученых и инженеров.

Кен Ринальдо создает интерактивные инсталляции автономных экологических систем и исследует связи между природными, естественными и технологическими системами. Он известен работой «Autopoiesis» — роботизированной скульптурной инсталляцией, созданной для выставки «Чужой разум» в Kiasma Museum в Хельсинки, куратором которой был известный медиаархеолог Эркки Хухтамо, в 2010 году. Инсталляция состоит из 15 роботизированных скульптур, взаимодействующих с публикой посредством инфракрасных сенсоров и изменяющих свое поведение в соответствии с этим взаимодействием.

Исторический экскурс в проблематику синтеза науки и искусства. Текст важен, прежде всего, потому, что значение Леонардо да Винчи невозможно переоценить ни в научном, ни в культурном контексте. И мне кажется, что особенно важно именно сейчас — в момент возврата к концепции «универсального человека» — переосмыслить как эту концепцию, так и опыт гениального изобретателя и художника. Формальные границы между наукой, технологией и культурой однозначно стираются — это ощущают не только специалисты, занятые в области сайнс-арта, но и обычные люди.

Оливер Грау — немецкий философ, который сейчас работает в Австрии. Он занимается как историей медиаискусства, так и ранним итальянским искусством — продолжительное время Оливер исследовал то, как наука, технологии и искусство были объединены исторически. Большой блок в этой книге посвящен архитектурным и инженерным, а также иммерсивным традициям. Когда читаешь книгу, появляется объемное представление о том, каким образом междисциплинарность проходила сквозь века и какое значение это наследие имеет для современного искусствоведения.

В этой авторской селекции art+science представлены практически все ключевые авторы различных жанров научного искусства. Важный источник знаний для тех, чья профессиональная деятельность связана с синтезом науки и искусства. Энциклопедия была опубликована в 2010 году, так что более поздних работ и новых авторов там нет. Только классика!

Уникальное двухтомное издание для России, в котором собрано большое количество искусствоведческих и теоретических текстов. Составителем его является один из крупнейших российских теоретиков и кураторов Дмитрий Булатов, который помогает своим читателям составить основательное представление о научном искусстве, особенно о биоарте. Для меня особенное значение имеет второй том, где собраны исключительно интересные тексты теоретического характера.

Одна из классических работ, которая раскрывает основные изменения в мышлении современного человека, произошедшие на протяжении XX века. Подойдет в качестве базового чтения для массового читателя, потому что очень легко воспринимается любым человеком с любым уровнем подготовки. Текст демонстрирует синтетический, междисциплинарный способ мышления. С точки зрения истории это очень важная для русского человека эпоха — эпоха ключевых достижений. Прочитав книгу, можно понять, что традиция эксперимента и изобретательства неразрывно связана с гуманитарным исследованием.

Поцелуй Санта-Клауса

Поцелуй Санта-Клауса

Запрещенный рождественский хит и другие праздничные песни в специальном тесте и плейлисте COLTA.RU

11 марта 2022

14:52COLTA.RU заблокирована в России

3 марта 2022

17:48«Дождь» временно прекращает вещание

17:18Союз журналистов Карелии пожаловался на Роскомнадзор в Генпрокуратуру

16:32Сергей Абашин вышел из Ассоциации этнологов и антропологов России

15:36Генпрокуратура назвала экстремизмом участие в антивоенных митингах

Все новости Литература

Литература Театр

Театр

Кино

КиноКсения Реутова беседует с Дмитрием Рудаковым, режиссером «Сентенции» — маньеристского игрового кино о последних днях писателя

25 декабря 2020492 Общество

ОбществоЗачем нам нужна жизнь в соцсетях и что нам обещают алгоритмы? Быть не прошлым и единичным собой, а будущим и вместе с кем-то, утверждает Полина Колозариди

25 декабря 2020352 Литература

Литература Театр

Театр Общество

Общество

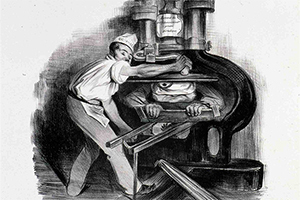

Журналистика факта и журналистика мнений чередовались друг с другом из-за технологических новшеств. С появлением соцсетей наступила вечная эра мнений. Факты больше не вернутся, кто бы ни говорил об их ценности, считает Андрей Мирошниченко

24 декабря 2020794 Современная музыка

Современная музыка«На стене радуга, потому что впереди еще лучшее будущее». Премьера фильма — визуалайзера музыкального альбома «Святые»

24 декабря 2020606

Архитектор и историк украинской архитектуры — о независимости в науке и о будущем миллениалов

24 декабря 2020440 Литература

ЛитератураОльга Балла-Гертман о романе Ольги Медведковой «Три персонажа в поисках любви и бессмертия»

23 декабря 2020232 Кино

Кино«Катя и Вася идут в школу»: грустная хроника хождения в народ, удостоенная «Лавровой ветви» за лучший фильм

23 декабря 2020400