В разлуке

В разлукеРазговор c оставшимся

Мария Карпенко поговорила с человеком, который принципиально остается в России: о том, что это ему дает и каких жертв требует взамен

28 ноября 202476686 Кадр из фильма «Где и Тут»

Кадр из фильма «Где и Тут»«Послание к человеку» в этом году решилось на ретроспективу лент Владимира Кобрина — конечно, это жест. А может, и эстетическая программа. Да и название для показов выбрали отличное: Future Continuous — точнее и не скажешь. На экране Кобрин и правда кропотливо создавал будущее.

Правильно выбрали и состав лент. Кобрин больше известен как авангардист от научпопа. У него учебные короткометражки «Центрнаучфильма» про волшебный мир полупроводников превращались в анимацию, видеоарт и киберпанк. Эти пособия для начинающих физиков теперь — ютьюбовский мем, сотни лайков, тысячи шеров и миллионы просмотров. Еще больше — восторгов: надо же, в советской системе сидел натуральный Линч (Мэтью Барни, Билл Виола — на выбор).

Но на «Послании» покажут другое. Кобрина конца восьмидесятых и девяностых. Не подрывника-волшебника, советского Мельеса, а контркультурщика. В компании перестроечных бунтарей Кобрину действительно комфортнее. Эта фамилия в ряду Курехина, Новикова, Невзорова, Юфита смотрится куда уместнее, чем между Тарковским и Германом.

Фигура Кобрина не годится ни для жизнеописания в духе Плутарха, ни для повествования о внезапном успехе маргинала. Биография этого автора, как и реальность вообще (советская, потом постсоветская), с его фильмами не пересекается. Сын журналиста-международника. Оператор. Учился во ВГИКе у Бориса Волчека. До того работал на «Центрнаучфильме», придумывал всякие новые техники и приемы (например, как приспособить к киносъемке микроскоп). Это за кадром. Но стоит включить камеру — исчезает все. Биография, советский контекст, задача съемки. Остается только движущееся изображение, освобожденная фантазия трюкача, выходящая из берегов.

От реальности Кобрин брал декаданс, печаль, тление империи в эффектных декорациях.

Фильмы Кобрина вообще не объяснишь и толком не проанализируешь — скользкие, быстрые, барочно-избыточные. О них поочередно сломают зубы семиотик, марксист и даже заморский гость — неоформалист. Как вообще анализировать свободу? Можно, конечно, вычленять общие места и любимые образы-приемы: конструирование сложных скульптур из деревяшек и железяк, встраивание в мрачный среднерусский пейзаж эллинистических скульптур, принципиальное несовпадение звука и изображения. Но это все ровным счетом ничего не даст, кроме статистики: статуй столько, палочек столько.

Потому что Кобрин был, конечно, редким типом именно художника в кино. В этом смысле научпоп для него был находкой: без суеты, Госкино, веселья, народных и заслуженных, с небольшой группой можно заниматься экспериментами, придумывать новые ходы и трюки, снимать механические балеты и танцы электронов, мотать пленку туда и обратно. В этом смысле бытие, конечно, определило сознание: форма существования на периферии киноиндустрии подарила свободу эксперимента.

Из этой лабораторности — барочная избыточность: чего только Кобрин не тащил в свои фильмы. И ускоренное движение, и прокрутку задом наперед, и снятые широкоугольником советские конторы, и анимацию. Про что это все? Ну а про что эксперимент? Как обычно, про свободу — от концепций, идей, сюжетов, научных доктрин, советской власти, инопланетного разума, зрительского интереса.

Потому и интереснее всего смотреть на то, что Кобрин делал, когда освободился от последней условности — формата познавательных картинок с закадровым текстом. Когда наступила уже полная свобода — и формальная, и неформальная.

Кадр из фильма «Механика как наука»

Кадр из фильма «Механика как наука»Для того чтобы показать разницу, в ретроспективу и включили единственный настоящий научпоп Кобрина — «Механику как науку» 1981 года, пример даже не столько существования в рамках, сколько их иллюзорности. Кобрин разрушает стройное поучительное повествование о том, как ученые совершали свои открытия. Познавательный закадровый текст живет параллельной изображению жизнью — только иногда они в броуновском движении сталкиваются. И то сугубо в духе здоровой диверсии. Диктор вещает: «Некоторые идеи начали предавать огню» — и в глазу бюста Аристотеля вспыхивает свеча. В остальном отношения повествования и мелькающих изображений — чистый сюр. Пока диктор описывает старую школьную задачку про два шара (какой упадет быстрее — большой или маленький?), Кобрин запускает ряд уличных фотографий со старухами в платочках, совок-стрит-фэшн. То есть, дорогие зрители Ютьюба, Кобрин — не про «жизнь продолжалась и в проклятые семьдесят лет», а про то, что беспредел возможен где угодно, было бы желание.

Кобрин, лишенный формального определения «научпоп», — зрелище не для слабонервных. В 1989-м он снимает сразу три ленты: «Самоорганизацию биологических систем», «Homo Paradoksum» и «Present Continuous». На дворе, если что, муратовский «Астенический синдром», «Замри-умри-воскресни» Каневского, «Оно» Овчарова. Авангардистов — как собак нерезаных, каждый второй ломает через колено нарратив и открывает неизведанное. Но даже на этом фоне Кобрин — неугомонный экспериментатор. В «Самоорганизации...» по коридорам советского светлого будущего путешествуют завернутое в пододеяльник тело и доктор в белом халате. А в качестве закадрового текста здесь — речи душевнобольных (известные теперь мемы «Родился в гастрономе на улице Герцена...»), постепенно сменяющиеся совершенно идентичными докладами с партконференций. Какое вообще после этого может быть разрушение нарратива? Какие запретные темы?

Кадр из фильма «Homo Paradoksum – 2»

Кадр из фильма «Homo Paradoksum – 2»Еще радикальнее Кобрин разбирает повествование, играя с традицией документального фильма о науке в «Homo Paradoksum». Здесь речь диктора вообще звучит на искусственном языке эсперанто и пересказывает мысли съемочной группы о том факте, что в 1974 году советское правительство отправило шифрованные послания инопланетному разуму.

Наконец, в «Present Continuous» Кобрин вовсе выходит на принципиально новый уровень свободы — работает вообще только с изображением, отказывается от любых форматов и жанров. Создает симфонию разрушения, фиксирует на пленку неживую материю, снятую через сырую, зеленоватую оптику. Если бы Данте был режиссером, «Божественная комедия» выглядела бы примерно так.

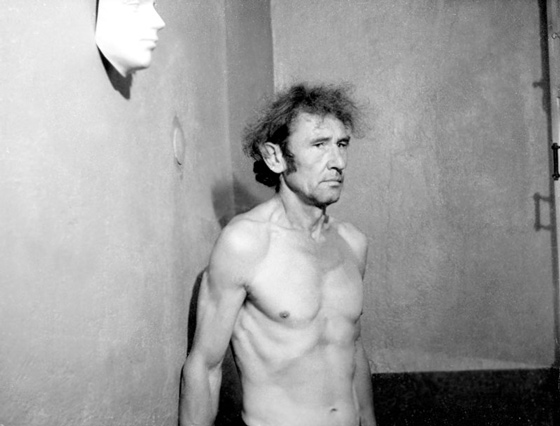

В «Последнем сне Анатолия Васильевича» 1990 года — единственном своем полном метре — Кобрин окончательно порвал с научпоповским прошлым и перешел в зону независимого фильммейкерства. То ли Юфит-2, то ли советский Уотерс: главную (и единственную) роль сыграл местный житель, Анатолий Васильевич как таковой, колоритный фрик с пугающим отсутствием комплексов и внешностью поэта Губермана. Правда, «Последний сон» впечатляет уже совсем не свободой: это, скорее, вылазка на чужую территорию. Кобрин честно пытается снимать персонажей, бурление жизни, выйти на связь с реальностью. И тут же укладывает ее на лопатки. Фантазия и техника одерживают победу над фактурой: вся выразительность люмпена в кадре превращается в марионеточную пластику, игрушечную беготню по руинам. Реальность как она есть сдается под напором приемов, техник, снятых широкоугольником бескрайних пустырей и мелькающих фотографий трупов из учебников по криминалистике.

Кадр из фильма «Последний сон Анатолия Васильевича»

Кадр из фильма «Последний сон Анатолия Васильевича»От реальности Кобрин брал то, что было ему, художнику, артисту, нужно: декаданс, печаль, тление империи в эффектных декорациях. Остальное додумывал и доделывал сам, своими руками. Как в полном метре, так и в «1991=тут», где шагнул в совсем уже новую сторону, к видеоарту, суровому и брутальному.

Дальше идти было некуда, освобождаться после торжества свободы уже не от чего. Закончить биографию Кобрина умозаключением вроде «а сколько бы еще успел сделать» никак не получится. Мир его, конечно, ловил, но не догнал. Но в той реальности, которая наступила ко времени его смерти, к 1999 году, прятаться было некуда. И никакая техника, никакие приемы ее бы уже не одолели. Да и деконструировать было особо нечего. Представить себе Кобрина в наши дни — да даже в последние пятнадцать, например, лет — решительно невозможно. Он ушел ровно на той точке, дальше которой двигаться не было смысла. Свидетельство тому — его последняя работа, коротенькая анимационно-компьютерная вещь с игривым названием «GraviDance». Такое на фестивалях не покажешь, да и для модной галереи или биеннале слишком много монтажных склеек. В этом парадокс свободы и формальных экспериментов — они цветут, когда есть что разрушать. Когда существует устоявшаяся система и можно ее раскачивать, разбирать на запчасти.

За пару дней до начала кобринской ретроспективы в одной питерской галерее как раз, кстати, открывается выставка новых работ доппельгангера нашего героя — Евгения Юфита. Еще одного неугомонного экспериментатора из той же породы людей с чутьем к языку и технике, с феноменальным талантом плясок на руинах, раскачивания лодок и расшатывания нервов. Ему тоже в новом мире не нашлось места. Поэтому самый странный и неординарный русский режиссер уже ровно десять лет ничего не снимает — только рисует и фотографирует. А куда бы спрятался Кобрин — совершенно непонятно. Не на канал же «Моя планета».

Поцелуй Санта-Клауса

Поцелуй Санта-Клауса

Запрещенный рождественский хит и другие праздничные песни в специальном тесте и плейлисте COLTA.RU

11 марта 2022

14:52COLTA.RU заблокирована в России

3 марта 2022

14:53Из фонда V-A-C уходит художественный директор Франческо Манакорда

12:33Уволился замдиректора Пушкинского музея

11:29Принято решение о ликвидации «Эха Москвы»

2 марта 2022

18:26«Фабрика» предоставит площадку оставшимся без работы художникам и кураторам

Все новости В разлуке

В разлукеМария Карпенко поговорила с человеком, который принципиально остается в России: о том, что это ему дает и каких жертв требует взамен

28 ноября 202476686 В разлуке

В разлукеПроект «В разлуке» начинает серию портретов больших городов, которые стали хабами для новой эмиграции. Первый разговор — о русском Тбилиси с историком и продюсером Дмитрием Споровым

22 ноября 202474078 В разлуке

В разлукеТри дневника почти за три военных года. Все три автора несколько раз пересекали за это время границу РФ, погружаясь и снова выныривая в принципиально разных внутренних и внешних пространствах

14 октября 202475839 В разлуке

В разлукеМария Карпенко поговорила с экономическим журналистом Денисом Касянчуком, человеком, для которого возвращение в Россию из эмиграции больше не обсуждается

20 августа 202479927 В разлуке

В разлукеСоциолог Анна Лемиаль поговорила с поэтом Павлом Арсеньевым о поломках в коммуникации между «уехавшими» и «оставшимися», о кризисе речи и о том, зачем людям нужно слово «релокация»

9 августа 202479787 В разлуке

В разлукеБыть в России? Жить в эмиграции? Журналист Владимир Шведов нашел для себя третий путь

15 июля 202481541 В разлуке

В разлукеКак возник конфликт между «уехавшими» и «оставшимися», на какой основе он стоит и как работают «бурлящие ритуалы» соцсетей. Разговор Дмитрия Безуглова с социологом, приглашенным исследователем Манчестерского университета Алексеем Титковым

6 июля 202482375 В разлуке

В разлукеФилософ, не покидавшая Россию с начала войны, поделилась с редакцией своим дневником за эти годы. На условиях анонимности

18 июня 202488704 В разлуке

В разлукеПроект Кольты «В разлуке» проводит эксперимент и предлагает публично поговорить друг с другом «уехавшим» и «оставшимся». Первый диалог — кинокритика Антона Долина и сценариста, руководителя «Театра.doc» Александра Родионова

7 июня 202487147 В разлуке

В разлукеИван Давыдов пишет письмо другу в эмиграции, с которым ждет встречи, хотя на нее не надеется. Начало нового проекта Кольты «В разлуке»

21 мая 202469814 Colta Specials

Colta Specials Colta Specials

Colta Specials