She is an expert

She is an expertБелорусская фотография от перестройки до метамодерна

Виктория Мусвик о постсоветском мире, механике солидарности и двух минских изданиях 2019 года

25 сентября 20201261 © ИТАР-ТАСС

© ИТАР-ТАССВадим Юсов не был похож на человека, снявшего «Андрея Рублева». Студенты-новобранцы, ждавшие первой встречи с мастером, или журналисты, пришедшие к классику за интервью, были готовы увидеть эксцентрика-аутиста, неистового гиганта, старорежимного позера — кого угодно. Самое чудаковатое из племен, населяющих кинематограф, молчуны и алхимики, операторы, как правило, — образцовые вещи-в-себе, взращенные в тайных лабораториях, где их обучают видеть в девичьем лице систему отражателей, а неструганые доски всегда, что бы ни случилось, предпочитать струганым. Но Вадиму Юсову, на протяжении многих и многих лет заведовавшему вгиковской кафедрой операторского мастерства, выпало быть хозяином этих лабораторий. Тем, кто проверяет температуру в инкубаторах. Тут нужна другая зоркость: спокойная, взвешенная, без шарма, зато полная здравого смысла. Ни фанаберий Урусевского, ни эскапад Рерберга: плотный, округлый, в кепочке, Юсов был, на невооруженный взгляд, почти неприметен. Но что ему за дело до невооруженных взглядов.

В этой неприметности и этом здравомыслии принято видеть главную особенность операторского гения Юсова — столь необычную, что при ином раскладе ее и за комплимент было бы нелегко выдать: абсолютное отсутствие собственного почерка, позволяющее полностью мимикрировать под того или иного режиссера. В своих интервью (а Юсов, в отличие от большинства коллег, говорить умел) он и сам настаивал на этом принципе невмешательства, видя свою миссию единственно в подчинении всего разнообразия технических средств режиссерской задаче, в переводе человеческих трагедий и исторических драм на язык линз и тревеллингов, переводе буквальном и потому изощренном. У большинства великих операторов в истории, от Фройнда до Стораро, была хотя бы манера, хоть прием, ну хоть завитушка на полях, которую они пряной щепоткой подмешивали в варево авторского замысла и которая выдавала их присутствие лучше всяких титров; так в 90-е коллеги безошибочно опознавали руку Рерберга в телерекламе, которую тот, уже смертельно больной, подвизался снимать от безысходности.

Юсова не опознаешь. «Я шагаю по Москве», «Солярис», «Красные колокола» и «Черный монах» — тут и самый завзятый концептуалист спасует перед поиском общности. Нету ее тут, нету; четыре совершенно автономных мира, несходных ни в логике, ни в эмоции. Работая исключительно с мастерами первого ряда, обладающими точным, мощным, завершенным видением — то есть таким, к которому можно ничего не добавлять, — он не делал между ними дальнейших различий. Расширяя мандельштамовское «не сравнивай, живущий несравним», он понимал, что полноценные, полнокровные авторские миры не могут быть лучше или хуже один другого. Не было в советском кино той поры индивидуальностей более непримиримых, чем Бондарчук и Тарковский, — и творчески, и человечески; и когда первый со всей своей партийной царственностью нещадно громил второго с высоких трибун, обеспечивая ему ореол мученика, — оба затем шли работать на съемочную площадку, где их, гениев, ждал Вадим Юсов. И обеспечивал одному — неистовую апокалиптическую героику с вертолетами, другому — невыносимую тишину богооставленности с космосом, снятым в тазу. Именно этот странный талант, который более подошел бы заправскому лицедею, и позволил Юсову вырастить несколько поколений отечественной операторской школы: самое уязвимое место любого выдающегося мастера, ставшего педагогом, — воспитывать себе подобных, оказаться поставщиком собственных уменьшенных копий. Юсов же преподавал студентам мастерство, а не себя. У него не было и не могло быть подражателей. Только ученики.

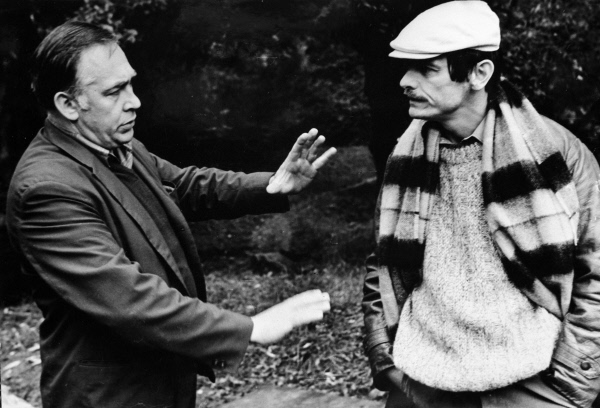

Вадим Юсов и Андрей Тарковский во время съемок© РИА «Новости»

Вадим Юсов и Андрей Тарковский во время съемок© РИА «Новости»…И все же. Сама эта взыскательность отбора, сама независимость и автономность каждого из творимых Юсовым экранных миров кое-что да определяли. «Я шагаю по Москве» — это, конечно, герои-шестидесятники, юные и вольные, но прежде всего — сама Москва с ее дождями и солнечной пылью, асфальтом и воздухом. «Андрей Рублев» — рассказ о художнике-страстотерпце с его обетами и муками, но прежде всего — о земле смут и набегов, крови и берез, и инок в черном клобуке здесь — лишь безмолвный свидетель, переплавляющий своим гением ужас в образ. В «Они сражались за Родину» земля, насмерть изрытая окопами, адское огненное колесо мельницы и багряные небесные битвы ангельских воинств во весь окоем парализованного страхом солдата памятны ярче и острее звездного актерского состава, а в «Черном монахе» таинственный сумрачный сад с побитыми временем лестницами и яблоками говорит о духовном распутье главного героя раньше и вернее его текста и мимики. Иными словами, даже в этих фильмах, названия которых вроде бы обязывают ставить в центр человека, Юсов прежде всего создает мир в целом: огромным общим планом, со своими характером и духом, нравом и судьбой. Человек в этот мир вписан или ему противопоставлен, властвует над ним, или искупает его, или погибает под его тяжестью — но мир здесь громаднее и неотменимее человека. Каждый из этих фильмов заканчивается, когда подходит к концу сюжетная история, намеченная сценаристом и развернутая режиссером. Но мир вокруг нее, увиденный Юсовым, продолжается во всей своей полноте. «Та» Москва, «та» Русь, «те» поля сражений и «тот» сад по-прежнему где-то существуют и по-прежнему напоены все тем же — непреходящим счастьем, или болью, или ужасом, или тоской. Перерастая и переживая своих героев, свою эпоху, своих режиссеров — и даже ныне своего оператора. Вадим Юсов, художник без почерка, гений без стиля, не создавал своих, авторских миров. Он лишь зримо воплощал чужие. И делал их вечными.

Поцелуй Санта-Клауса

Поцелуй Санта-Клауса

Запрещенный рождественский хит и другие праздничные песни в специальном тесте и плейлисте COLTA.RU

11 марта 2022

14:52COLTA.RU заблокирована в России

3 марта 2022

14:53Из фонда V-A-C уходит художественный директор Франческо Манакорда

12:33Уволился замдиректора Пушкинского музея

11:29Принято решение о ликвидации «Эха Москвы»

2 марта 2022

18:26«Фабрика» предоставит площадку оставшимся без работы художникам и кураторам

Все новости She is an expert

She is an expertВиктория Мусвик о постсоветском мире, механике солидарности и двух минских изданиях 2019 года

25 сентября 20201261 Современная музыка

Современная музыкаВидным московским рок-авангардистам «Вежливому отказу» исполняется 35 лет. Григорий Дурново задается вопросом: а рок ли это? Русский рок? Что это вообще такое?

24 сентября 2020581 Современная музыка

Современная музыкаНа фоне сплетен о втором локдауне в Екатеринбурге провели Ural Music Night — городской фестиваль, который посетили 170 тысяч зрителей. Денис Бояринов — о том, как на Урале побеждают пандемию

23 сентября 2020640 Общество

ОбществоЗачем в Швеции организовали проект #guytalk, состоящий из встреч в мужской компании, какую роль в жизни мужчины играет порно и почему мальчики должны уже смело разрешить себе плакать

23 сентября 20201049 Общество

ОбществоВ Швеции есть горячая телефонная линия, куда могут обратиться мужчины и женщины, которые хотят бороться со своей склонностью к насилию. Как это работает?

23 сентября 20202393 Кино

КиноРежиссер «Просмотровой будки» — о том, как его фильм о невозможности коммуникации между произраильским и пропалестинским субъектами вдруг стал формой такого диалога

23 сентября 2020658 Литература

ЛитератураГлава из новой книги Андрея Солдатова и Ирины Бороган «Свои среди чужих. Политические эмигранты и Кремль»

22 сентября 2020814 Кино

Кино Кино

КиноВероника Хлебникова о двух главных фильмах последнего «Кинотавра» — «Пугале» и «Конференции»

21 сентября 2020701 She is an expert

She is an expert«Неприлично, когда столько мужчин на кафедре, а работу написала молодая женщина»

21 сентября 20201151 Академическая музыка

Академическая музыкаТри тезиса о живописи и музыке эпохи застоя по случаю сегодняшнего концерта «Студии новой музыки»

21 сентября 2020664 Кино

КиноНа «Кинотавре» показали давно ожидаемый байопик критика Сергея Добротворского — «Кто-нибудь видел мою девчонку?» Ангелины Никоновой. О главном разочаровании года рассказывает Вероника Хлебникова

18 сентября 20201139