Современная музыка

Современная музыка«Для нас существует только музыка живая или неживая»

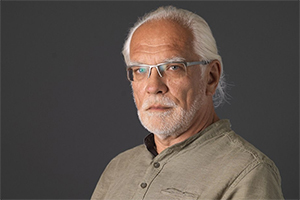

Лидер «Мегаполиса» Олег Нестеров и композитор Дмитрий Курляндский — о совместной работе над спектаклем «Ноябрь», отказе от нарратива и встрече двух потоков

2 октября 2020630 Кадр со съемок фильма «Дурак»

Кадр со съемок фильма «Дурак»25-й кинофестиваль «Кинотавр» закончился на днях с невразумительными результатами. Все красивые разговоры о сегодняшнем дне и актуальности, звучавшие со сцены Зимнего театра на церемонии открытия, закончились полным пролетом картин, говорящих о сегодня. А это почти вся программа «Кинотавра»! Дальнейшая прокатная судьба этих фильмов вызывает не больше оптимизма, чем решение жюри: картина реальности, изображенная почти во всех конкурсных фильмах — даже в откровенно эскапистской и сказочной «Звезде» Анны Меликян, — здорово отличается от той, которую воображают себе сейчас в Минкульте и Госдуме. Детальное перечисление этих отличий в нынешней политической ситуации выглядело бы как донос, поэтому оставим лишь общий вывод: сложно представить все это кино в прокате, и еще сложнее представать, что от него останется, если авторы решат купировать раздражающий киноконтент в соответствии с цензурными требованиями. Усекать тут придется по самую шею. В безопасности разве что фильм-победитель, ретропоэтическое кино Александра Котта «Испытание», в котором проблема мата в кино решена радикальным способом — герои тут вообще не говорят.

Там же, где героев еще не лишили права голоса, общим трендом оказывается неожиданное возрождение советской кинотрадиции. А именно — желания режиссера не только отразить социальную реальность (подробнее про волну нового российского реализма см. здесь), но и сформировать политическую повестку, привлекая внимание партии и народа к проблемам ЖКХ, жилфонда, снабжения и пр. Именно таким — показательно агитационным кино морального беспокойства, для (или от) простоты изъясняющимся шершавым языком плаката, — выглядит «Дурак» Юрия Быкова, не фильм, а противотанковый снаряд, выпущенный автором по махине российской клептократии. Первые полчаса это вообще чистый Гельман—Панфилов (представьте себе окончательно переродившихся героев «Прошу слова» и «Мы, нижеподписавшиеся», которым бросает вызов герой «Путевки в жизнь»). Совсем недавно мы писали о явно назревшем культурном запросе на подобное кино — и тем удивительнее было увидеть его буквально через неделю на большом экране, сопровождаемым аплодисментами, переходящими в бурную овацию.

Кадр со съемок фильма «Дурак»

Кадр со съемок фильма «Дурак»Как и предыдущий «Майор», «Дурак» — это трагедия сознательного индивидуума, идущего наперекор гнилой системе. В данном случае героем становится образованный сантехник Дмитрий Никитин, неравнодушный молодой человек, которому есть дело и до сломанной лавочки во дворе, и до 820 человек, ютящихся в смрадном 9-этажном доме. Дом падает (это теглайн отличного иностранного плаката фильма, сделанного Кириллом Глущенко), и, в общем, очевидно, что этот дом — Россия.

Ситуация в треснувшем строении даже не революционная — это какая-то жуткая инверсия расхожей максимы про верхи и низы, диспозиция апокалиптическая и не предвещающая никакого выхода даже в форме кровавой бани. Верхи не могут спасти народ (злоупотребления с жилфондом не оставили городу возможности расселения аварийного общежития), а низы просто не хотят спасаться — беспокойных агитаторов тут сразу валят под дых.

Нарисованный Быковым портрет сегодняшнего российского общества (именно сегодняшнего, которое очень сильно отличается от еще вчерашнего) очень точен. Но этот портрет именно что коллективный, социологический, лишенный субъективности и живых черт. Необходимые в агитфильмах программные монологи сил добра и зла тут вытесняют всю жизнь, а жуткий оскал российского капитализма (деньги тут поминаются через слово) изображен без тени сатиры. Это не Гоголь и не Салтыков-Щедрин, а чистый Некрасов, постепенно вырождающийся в выхолощенную производственную драму. Знакомьтесь, Никитин.

Кадр со съемок фильма «Дурак»

Кадр со съемок фильма «Дурак»Такое избирательное использование нынешними режиссерами фрагментов очевидно важной для них культуры СССР поначалу вызывает недоумение. Даже «Кино про Алексеева» Сегала, фильм, максимально укорененный в советскую фактуру, выедающий ее изнутри, выглядит довольно ограниченным и условным в сравнении со своими аутентичными аналогами — «Долгой счастливой жизнью» или «Июльским дождем», картинами, в которых скепсис по отношению к советскому человеку все-таки соединялся с психологической достоверностью и известным поэтизмом. Сейчас же — либо поэтизм («Испытание»), либо жизнь и психологизм («Как меня зовут», «Комбинат “Надежда”», «Еще один год»), либо ирония и сарказм, либо площадной пафос социальной критики («Дурак»). Если советская традиция жива, то почему она разделана на куски?

Не жива, в том-то и дело. За последнюю четверть века советское чудесным образом не стухло, но основательно расслоилось — как забытый в холодильнике кефир. Это расслоение случайно или не случайно повторяет расслоение российского социума — исходное состояние тут может быть достигнуто только энергичной встряской, но... Певцы ресентимента вроде Прилепина или Проханова радостно салютуют советскому как снова живому, но эта якобы жизнь — всего лишь не-смерть, та, которой обладают зомби и вампиры в фильмах ужасов. Подмороженный, так до конца и не умерший в 90-е советский проект сейчас временно оттаял и стал готов не к воскрешению, конечно, — а к употреблению. И на «Кинотавре» мы наблюдали не его ренессанс, а дальнейшую дезинтеграцию. Бабушка умерла, и молодежь наконец делит херитидж: одному досталось корыто, другому — лыжи, а третьему — вот повезло — велосипед.

Поцелуй Санта-Клауса

Поцелуй Санта-Клауса

Запрещенный рождественский хит и другие праздничные песни в специальном тесте и плейлисте COLTA.RU

11 марта 2022

14:52COLTA.RU заблокирована в России

3 марта 2022

14:53Из фонда V-A-C уходит художественный директор Франческо Манакорда

12:33Уволился замдиректора Пушкинского музея

11:29Принято решение о ликвидации «Эха Москвы»

2 марта 2022

18:26«Фабрика» предоставит площадку оставшимся без работы художникам и кураторам

Все новости Современная музыка

Современная музыкаЛидер «Мегаполиса» Олег Нестеров и композитор Дмитрий Курляндский — о совместной работе над спектаклем «Ноябрь», отказе от нарратива и встрече двух потоков

2 октября 2020630 Современная музыка

Современная музыка«Если бы я жил на Луне»: совместная песня молодого блюзмена и заслуженного инди-рокера

2 октября 20201108 Общество

ОбществоБольшой разговор с Ксенией Лученко о настоящем и будущем искусственного интеллекта — и о нас, которые будут с ним жить бок о бок

1 октября 20202569 Театр

Театр Литература

Литература Общество

ОбществоРазговор Полины Аронсон с автором легендарной книги «Почему у женщин при социализме секс лучше»

30 сентября 20201665 Современная музыка

Современная музыкаДневник боли от Хаски, эльфийский поп Polnalyubvi, поэтический «Ноябрь» «Мегаполиса», трагические сказки ЛСП и другие примечательные релизы месяца

30 сентября 2020544 Colta Specials

Colta Specials«Сейчас наша близость с мамой продолжает крепнуть, хотя нам все еще мешает прошлое». Фотопроект Елены Ливенцевой о том, как она заново обрела мать

30 сентября 202030080 Общество

ОбществоАлександр Морозов начинает составлять нарративный и визуальный словарь революции в Беларуси

29 сентября 20201087 Искусство

Искусство Современная музыка

Современная музыкаПараллельно акциям протеста в Беларуси проходит «партизанский» музыкальный фестиваль «Неноев ковчег» — в лесной глуши и посреди озера, но за ним можно следить в онлайн-трансляции. Зачем он нужен? Репортаж Людмилы Погодиной

28 сентября 2020864 Современная музыка

Современная музыка«Эта песня максимально о вечном»: участники дум-дрон-трио «Оцепеневшие» о короле лаконизма Василии Шумове

25 сентября 2020604