В разлуке

В разлукеРазговор c оставшимся

Мария Карпенко поговорила с человеком, который принципиально остается в России: о том, что это ему дает и каких жертв требует взамен

28 ноября 202476568 © Getty Images

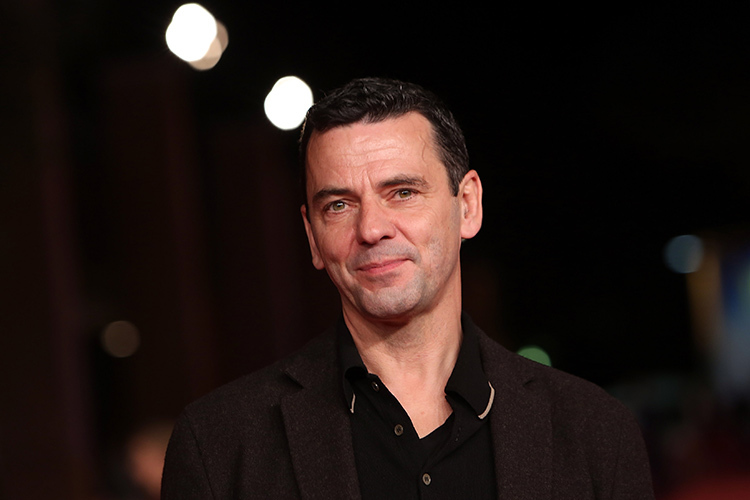

© Getty ImagesИз всех режиссеров «берлинской школы» — уникального явления в немецком кино, которое занимается тончайшим препарированием экзистенциальных проблем современного человека, — Кристиану Петцольду, пожалуй, повезло больше всех. Его фильмы не игнорировались мировыми фестивалями, почти всегда находили своего зрителя, номинировались на премию Немецкой киноакадемии и даже выходили в российский прокат. Несколько лет назад он первым из «берлинцев» отвернулся от настоящего и заглянул в прошлое, сняв «Барбару» и «Феникса», и, как считают некоторые критики, похоронил таким образом все течение. На недавно завершившемся Одесском кинофестивале Петцольд удостоился отдельной ретроспективы. Ксения Реутова встретилась с режиссером в Одессе и узнала, собирается ли он подводить творческие итоги.

— Странно, что тут повсюду играет музыка. Вы знаете немецкую группу Kraftwerk? Я встречался с ними дважды. Они рассказали мне, что всегда носят с собой маленькие ножницы. Маникюрные, наверное. И если они попадают в такое место, как это, — туда, где играет какая-то навязчивая мелодия, — то сразу находят источник звука и перерезают провод. Вот так просто. Потому что это не музыка — это мусор. Для разговора нужна тишина.

— Вы, очевидно, ждете, что я буду вас расспрашивать про ретроспективу. Но мне хотелось бы начать беседу с «Тони Эрдманна» Марен Аде. Его тоже показывают в Одессе. Это огромный успех для немецкого кинематографа, фильм, который, кажется, нравится всем без исключения. Вы представляете первое поколение «берлинской школы», Марен Аде — второе. Вы чувствуете себя в какой-то степени причастным к этому успеху?

— Да, безусловно. Но не то чтобы я хочу отнять у кого-то лавры. «Берлинская школа» — это не добровольно объединившаяся группа режиссеров, у нас никогда не было общего манифеста. И в то же время отрицать наше родство было бы неправильно. Мы все между собой знакомы, внимательно следим за творчеством друг друга. Я хорошо знаю Марен Аде. Удивительно, что это всего лишь третья ее картина. Могу честно сказать: да, я очень горд и за нее, и за этот фильм. Я посмотрел его пару недель назад в Мюнхене. В финале плакал.

— Правда?

— Да, это я не ради красного словца. «Тони Эрдманн» — настоящий. Он имеет непосредственное отношение к нашим жизням здесь и сейчас. Но это не британский реализм кухонной раковины, у него совершенно другая природа. Мне только сейчас пришла в голову мысль, что этот фильм похож на Одессу. Такое же поразительное сочетание комического и трагического.

— А что не так с реализмом кухонной раковины?

— Все так, но я не люблю, когда режиссер намеренно «сервирует» пространство для бедных героев. В результате вы на каждом шагу видите, какие они жалкие, какие несчастные — это всячески подчеркивается. Хотя на самом деле это чаще всего игра воображения вполне состоятельных авторов. Когда я читаю рассказы Чехова, который тоже много описывал бедняков, я вижу уважение к ним. Их бедность не эксплуатируется.

— Это ваша вторая подряд ретроспектива после той, что была показана в июне на Мюнхенском фестивале. Нет ли страха перед таким основательным подведением итогов?

— Вообще-то это уже третья ретроспектива за 2016 год. Когда мне впервые предложили эту идею, я отреагировал на нее довольно агрессивно. Никому не хочется стареть, никто не думает о том, что может умереть уже завтра, а ретроспектива навевает на режиссера именно такие мысли. Но потом я поразмыслил и решил, что лучшего времени не придумаешь. Два года назад ушел из жизни Харун Фароки, мой лучший друг и учитель. Мы работали вместе на протяжении долгих лет. Ретроспектива — отличный способ взглянуть на все, что мы делали вместе, оценить это, переосмыслить и подумать о том, что я хочу делать в будущем. И вот когда я пришел к такому выводу, на место гнева явилась печаль.

Организаторы Мюнхенского фестиваля смонтировали к ретроспективе десятиминутный ролик, где были кадры с моим участием, отрывки из разных фильмов. Смотреть его в первый раз было невыносимо грустно. Мне всегда нравилась знаменитая цитата «кино снимает смерть за работой», но только сейчас я осознал ее истинное значение.

— Теперь, когда не стало Харуна Фароки, ваше кино изменится?

— Нет, радикальных перемен ждать не стоит. Давайте я расскажу вам, как мы работали. Сценарий я всегда писал и пишу сам, в полном одиночестве. Но где-то раз в неделю я брал свой велосипед и ехал в гости к Харуну. Мы говорили по три-четыре часа, и я возвращался домой. Тоже на велосипеде. И на обратном пути, крутя педали, обдумывал, как привнести то, о чем мы только что беседовали, в мой текст. Понимаете теперь, кем он для меня был? Очень важно иметь рядом человека, с которым можно вот так поговорить. По-настоящему. Но мы очень хорошо друг друга изучили. У меня есть ощущение, что тот сценарий, который я пишу сейчас, ему бы понравился.

— Как получилось, что сам он утратил интерес к игровому кинематографу, но был при этом вашим постоянным соавтором?

— Харун никогда не утрачивал ни интереса, ни страсти к игровому кинематографу. Он просто из него вышел. В 1985 году он снял свой первый большой игровой фильм — «Обманутые» («Betrogen»). И поехал с ним на какой-то фестиваль. Помимо него на фестивале также показывали картину Дорис Дёрри (по иронии судьбы, мы и здесь встретились: в одесский конкурс вошла ее новая работа «Привет из Фукусимы»). Когда прошли показы, все критики единодушно написали: Дорис Дёрри — будущее немецкого кинематографа, Харун Фароки — его прошлое. Он был совершенно обескуражен этими отзывами, чувствовал себя разбитым, впал в депрессию. Десять лет спустя мы вместе пересмотрели «Обманутых», и Харун сказал: «Господи, какой чудовищный фильм!»

А еще была его мама, с которой я тоже был хорошо знаком. Она любила приговаривать: «Вот Кристиан — он снимает хорошее кино. А ты, Харун, снимаешь черт знает что». Поэтому он всегда повторял мне, что это я — тот человек, которому нужно делать игровое кино. Хотя бы для его мамы.

— «Берлинскую школу» долгое время не принимала, да и сейчас еще не очень принимает массовая аудитория. Каково это — снимать кино без зрительской любви? В России сейчас происходит что-то подобное.

— Мне кажется, мы в Германии уже прошли этап нелюбви. Но то, что вы упомянули российское кино, — это интересно. Вчера я сидел у себя в номере, включил телевизор и увидел там Тиля Швайгера. Он популярен у вас?

— О да. Очень.

— Серьезно? Не знал. Так вот, сначала я подумал, что это какой-то российский актер. Потому что здесь фильмы не пускают с субтитрами — их полностью дублируют. И Тиль Швайгер говорил по-русски. И я подумал: наверняка у вас хватает своих хороших артистов. Но вы зачем-то заставляете говорить по-русски Тиля Швайгера. Это очень распространенная вещь, в Германии такое тоже есть. Вы ненавидите себя. Вам кажется, что у вас уродливые дома, машины, улицы, уродливые люди и бог знает что еще. Но кинематограф начинается именно там, где режиссеры берут камеры в руки и начинают снимать свои уродливые дома, улицы, машины и уродливых соотечественников.

Вспомните, как зародился неореализм в Италии. Фашизм, война, кризис, тотальная озлобленность всех на всех. А режиссеры, несмотря на обстановку, решают исследовать: а что это за страна-то такая? Чем она живет? Мне кажется, после распада Советского Союза россияне потеряли свою идентичность — так же, как когда-то немцы. Вы не знаете, кто вы, не понимаете, в каком историческом моменте находитесь. В Германии было то же самое. Немецкие авторы обращались к истории, ездили в горы, снимали вестерны про Виннету. Это было следствием нашей ненависти к себе. Понадобилось несколько десятилетий, прежде чем у нас нашлись силы обратиться к реальности и сказать: любовь здесь тоже возможна.

— Том Тыквер сейчас снимает сериал «Babylon Berlin» о Берлине 20-х годов. Оливер Хиршбигель, постановщик «Бункера», делает сериал «The Same Sky» о ГДР. Кажется, Германия собирается стать серьезным игроком на этом рынке. Вам не хочется поучаствовать?

— Мы думали об этом еще лет 15 назад. Мы — это Доминик Граф, Кристоф Хоххойслер и другие режиссеры. У нас была куча идей. Но для создания большого сериала наподобие тех, что делают американцы, нужны определенные условия. Главное из них — существование работающей индустрии. В США она есть, во Франции есть, в Дании есть. А у нас как не было, так до сих пор и нет.

— Разве?

— Ее нет. Вы, очевидно, путаете индустрию и финансовый ресурс. Деньги в стране есть. Но что такое индустрия? Это, в первую очередь, команда первоклассных сценаристов. Должны быть 15—20 человек, способных в короткие сроки выдать блестящий текст. Это не кино, которое зависит от автора, это фабрика, конвейер, где все нужно делать очень быстро и очень качественно. И, как я уже сказал, такие идеи посещали меня 15 лет назад. А сейчас я уже не хочу снимать сериалы. И даже смотреть их не хочу.

— То есть «Игра престолов», «Во все тяжкие», «Безумцы» — они прошли мимо вас?

— Нет, все это я видел. Мое неприятие началось совсем недавно, вот буквально этим летом. Я окончательно понял, что люблю короткие рассказы и не люблю толстые романы. Сериалы стремятся рассказать мне обо всем на свете. Но я не хочу сидеть у экрана по 10—12 часов. Я хочу прогуляться по городу, сходить в кино, выйти оттуда, выпить в хорошем баре и поговорить о том, что я только что посмотрел.

Кадр из фильма «Феникс»

Кадр из фильма «Феникс»— Ваши последние два фильма, «Барбара» и «Феникс», — это обращение к большой истории, чего раньше с вами не случалось. Почему произошел этот поворот?

— Он не был внезапным. Замысел обеих картин возник 15 лет назад. Тут надо заметить, что я всегда ненавидел историческое кино. Меня ужасала сама мысль о том, что актеров придется рядить в старинные костюмы, искать какую-то ветхую мебель… Меня волновало только настоящее. Но чем старше я становился, тем больше думал об истории, а конкретно — о двух поворотных кризисных моментах в судьбе страны. Первый из них — падение нацистского режима, второй — исчезновение ГДР. И тот, и другой в определенном смысле были концом Германии. А кино — это то, что вращается вокруг кризиса, вокруг смерти. Но я не мог снять эти фильмы 15 лет назад, потому что был недостаточно хорош. И еще мне нужна была идеальная любовная пара. Я нашел ее в Нине Хосс и Рональде Церфельде. Они в высшей степени интеллигентные артисты. Это не марионетки, которые ждут, что ты как режиссер все за них решишь. Мы смогли снять два фильма за 14 месяцев — невероятные сроки для подобных проектов.

— В связи с последними событиями — с «Брекситом», с ростом популярности правых партий — чувствуете ли вы, что в Европе стало больше границ? В том числе и в творческой сфере?

— В искусстве — нет, лично я ничего подобного не чувствую. Людям творчества всегда удается найти общий язык. Посмотрите на нас с вами: вы из России, я из Германии, и мы сидим в Одессе. Но вопрос самоопределения стоит как никогда остро. Капитализм вынес индустриальные объекты за границы развитых стран, уничтожил уважение к труду, отнял у рабочего класса достоинство, разрушил наши идентичности. Я повсюду в Европе вижу молодых людей, у которых нет работы. Они праздно шатаются по своим городам и не верят в будущее. И вот тут приходят политики-популисты, которые говорят им: «Но у вас есть нация. Есть ваш язык. Есть ваша история. Вы должны ими гордиться». Это яд, который распространяется очень быстро.

Я рос в 70-е, и меня окружала социал-демократическая идеология. Любой мог получить высшее образование. Неважно, какой у тебя бэкграунд, — тебе дадут стипендию. А сейчас я преподаю в киношколах в Мюнхене и Берлине и вижу, что классовая система вернулась. Почти все мои студенты — из семей с хорошим достатком. Это дети дантистов и топ-менеджеров, которые вдруг решили заняться кинематографом. Не вижу в таком положении вещей ничего хорошего.

Поцелуй Санта-Клауса

Поцелуй Санта-Клауса

Запрещенный рождественский хит и другие праздничные песни в специальном тесте и плейлисте COLTA.RU

11 марта 2022

14:52COLTA.RU заблокирована в России

3 марта 2022

14:53Из фонда V-A-C уходит художественный директор Франческо Манакорда

12:33Уволился замдиректора Пушкинского музея

11:29Принято решение о ликвидации «Эха Москвы»

2 марта 2022

18:26«Фабрика» предоставит площадку оставшимся без работы художникам и кураторам

Все новости В разлуке

В разлукеМария Карпенко поговорила с человеком, который принципиально остается в России: о том, что это ему дает и каких жертв требует взамен

28 ноября 202476568 В разлуке

В разлукеПроект «В разлуке» начинает серию портретов больших городов, которые стали хабами для новой эмиграции. Первый разговор — о русском Тбилиси с историком и продюсером Дмитрием Споровым

22 ноября 202473962 В разлуке

В разлукеТри дневника почти за три военных года. Все три автора несколько раз пересекали за это время границу РФ, погружаясь и снова выныривая в принципиально разных внутренних и внешних пространствах

14 октября 202475719 В разлуке

В разлукеМария Карпенко поговорила с экономическим журналистом Денисом Касянчуком, человеком, для которого возвращение в Россию из эмиграции больше не обсуждается

20 августа 202479808 В разлуке

В разлукеСоциолог Анна Лемиаль поговорила с поэтом Павлом Арсеньевым о поломках в коммуникации между «уехавшими» и «оставшимися», о кризисе речи и о том, зачем людям нужно слово «релокация»

9 августа 202479671 В разлуке

В разлукеБыть в России? Жить в эмиграции? Журналист Владимир Шведов нашел для себя третий путь

15 июля 202481425 В разлуке

В разлукеКак возник конфликт между «уехавшими» и «оставшимися», на какой основе он стоит и как работают «бурлящие ритуалы» соцсетей. Разговор Дмитрия Безуглова с социологом, приглашенным исследователем Манчестерского университета Алексеем Титковым

6 июля 202482262 В разлуке

В разлукеФилософ, не покидавшая Россию с начала войны, поделилась с редакцией своим дневником за эти годы. На условиях анонимности

18 июня 202488590 В разлуке

В разлукеПроект Кольты «В разлуке» проводит эксперимент и предлагает публично поговорить друг с другом «уехавшим» и «оставшимся». Первый диалог — кинокритика Антона Долина и сценариста, руководителя «Театра.doc» Александра Родионова

7 июня 202487032 В разлуке

В разлукеИван Давыдов пишет письмо другу в эмиграции, с которым ждет встречи, хотя на нее не надеется. Начало нового проекта Кольты «В разлуке»

21 мая 202469745 Colta Specials

Colta Specials Colta Specials

Colta Specials