Театр

ТеатрУдаленное время

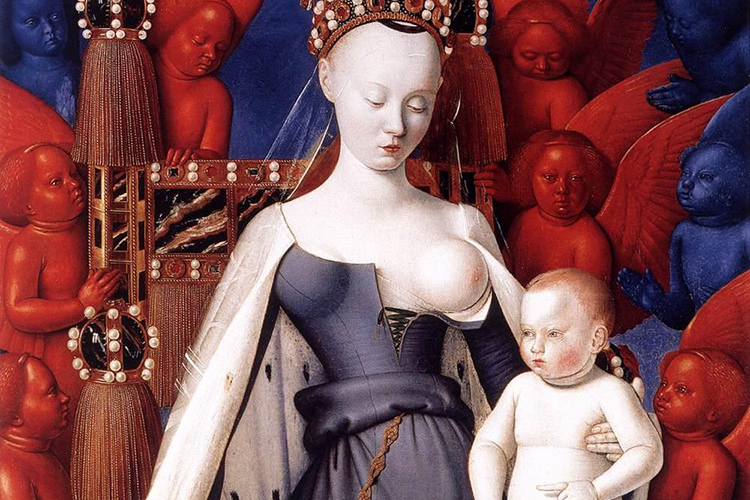

Жан Фуке, «Мадонна с младенцем и ангелами», фрагмент

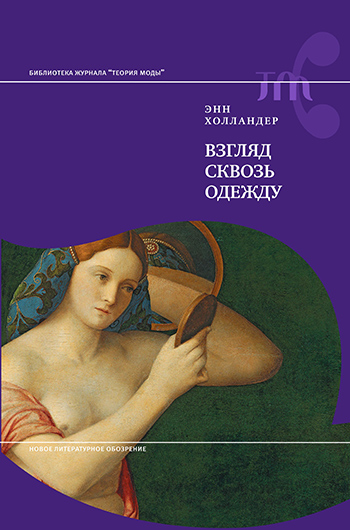

Жан Фуке, «Мадонна с младенцем и ангелами», фрагментПочему вышедшую в издательстве «Новое литературное обозрение» книгу «Взгляд сквозь одежду» американского историка моды и костюма Энн Холландер нужно прочесть, объясняет Екатерина Шапошникова.

«Любой предмет одежды больше похож на Рубенса, чем на стул» — эта фраза Энн Холландер стала своеобразным слоганом ее книги и цитировалась критиками как утверждение новой концепции моды. Во «Взгляде сквозь одежду» шаг за шагом, предельно подробно рассматриваются костюм в произведениях искусства и одежда из реальной жизни, которую западноевропейское общество предпочитало носить на протяжении двух с половиной тысяч лет. На основе сравнения вырисовывается очевидное — одетая или раздетая фигура выглядит гораздо убедительнее, если мы видим перед собой не реального человека, а персонаж. Мода, по Холландер, — это в первую очередь метафора, помогающая превращать обычного человека в образ, восходящий к любому из периодов мировой культуры, в зависимости от того, какие конвенции приняты в обществе на данный момент. Отрицая утилитарность моды и ее прикладной характер, путем анализа основных течений искусства античного, средневекового, эпохи Возрождения и Нового времени автор доказывает неотъемлемое и неотчуждаемое право моды находиться в одном ряду с живописью, графикой, скульптурой и архитектурой.

Анализируя мраморные драпировки античных статуй, Холландер рассматривает формулу «одежда — часть быта» как ошибочную. А термин «реализм» — как самообман критиков. Драпировка не могла бы выглядеть в реальной жизни как на статуе, но именно так начала выглядеть плиссированная одежда в век технологичных тканей. Не реальность вдохнула жизнь в поле художественных объектов, а они, как в фантастическом фильме, материализовались в современном мире.

Даже в изображении обнаженного тела реализм существует только в глазах зрителя. Портреты школы Фонтенбло, обнаженные Рембрандта, «Маха обнаженная» Франсиско Гойи и библейские сюжеты Хуго ван дер Гуса и Лукаса Кранаха отличаются физиологически лишь потому, что изображение человеческого тела тесно связано с принятой в тот или иной период времени его подачей в одетом виде. Невидимый корсет, поддерживающий формы модели, удлиненная линия ноги, отсутствие пропорций в изображении стопы, «подсветка кожи» — все это доказательства влияния социальных явлений, и моды в их числе, на восприятие красоты, но никак не наоборот.

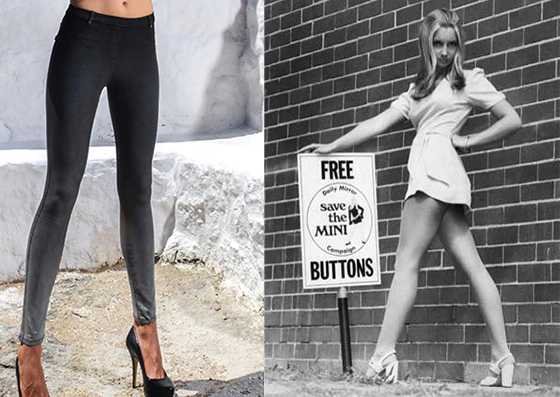

Именно поэтому при переходе к философии современного городского костюма первое, на что указывает автор, — иллюзорность удобства и демократичности современной моды. Как бы ни старались дизайнеры и фэшн-критики убедить модную публику в обратном, очевидно, что тенденции формируются «представлением о красоте» и другими идеями, витающими в воздухе современности, а вовсе не мыслью об удобстве.

Позволяя себе саркастические комментарии: «Разве джинсы, в которых отчетливо прорисовываются половые губы, а для того, чтобы застегнуть молнию, приходится ложиться на спину, можно назвать удобными с физиологической точки зрения?» — автор затрагивает и феминистский аспект в истории моды, указывая на его неоднозначность: «Когда женщины объясняют, почему они не носят модные предметы, они говорят, что им важно удобство. Но именно удобство поднимали на щит и первые сторонницы мини- юбок, взывавшие к идеалу свободы». Мини-юбка не только была знаменем феминизма, но и провозглашала удобство одной из своих основных целей. Уже через десятилетие удобство этого предмета одежды было поставлено под сомнение. Точно так же, как и ситуация с джинсами: практичная рабочая одежда превратилась в пыточный инструмент в виде джинсов-скинни, облегающих каждую складку тела. Может ли измениться понятие комфорта в течение столетия или человеческое тело полностью зависимо от представления о нем, так же как взгляд художника зависит от запросов среды, потребляющей художественные объекты? Этот вопрос Холландер задает в каждой главе, подчеркивая символическую природу моды, сближающую ее с остальными визуальными искусствами. И дает развернутый ответ, иллюстрируя его не только репродукциями и фрагментами биографий ключевых фигур в истории изобразительного искусства, литературы, музыки, но и тщательным анализом самых незначительных изменений в костюме на протяжении каждой из эпох.

© «Новое литературное обозрение»

© «Новое литературное обозрение»В этой концепции мода как основной поставщик образов оказывается гораздо ближе к визуальным искусствам, чем к религии, политике или экономике. И все возникающие в процессе исследования визуальных искусств вопросы сводятся к основному — не является ли так часто изменяющийся стилистический вектор в мире моды продуктом изменяющегося же самосознания? Не воображение ли тот движок, запускающий огромную машину материализации образов для того, чтобы человек мог создать свою личность, идентифицировать ее и продемонстрировать другим?

«Одежда не похожа полностью ни на изобразительное искусство, ни на театр, она не равнозначна архитектуре или искусству меблировки, она не параллельна еде или сексу. Она прочно сопряжена с индивидуальным самоощущением каждого человека и его системой социальных ролей» — так определяется место моды в современной культуре.

«Взгляд сквозь одежду» несколько десятилетий назад вывел дискуссии о значении костюма в истории искусств на принципиально другой уровень. И это еще один повод пожалеть о том, что на русский язык книга переведена непростительно поздно (она написана в 1978 году). Сложно преувеличить ее значение для философии моды, в которой диалоги Платона, поэзия Шарля Бодлера, контрасты Жоржа де Латура и гравюры Альбрехта Дюрера появляются в разных вариациях гораздо чаще, чем принято думать при посещении модных показов.

Поцелуй Санта-Клауса

Поцелуй Санта-Клауса

Запрещенный рождественский хит и другие праздничные песни в специальном тесте и плейлисте COLTA.RU

11 марта 2022

14:52COLTA.RU заблокирована в России

3 марта 2022

14:53Из фонда V-A-C уходит художественный директор Франческо Манакорда

12:33Уволился замдиректора Пушкинского музея

11:29Принято решение о ликвидации «Эха Москвы»

2 марта 2022

18:26«Фабрика» предоставит площадку оставшимся без работы художникам и кураторам

Все новости Театр

Театр Общество

ОбществоКарабах — и далее везде. Кирилл Кобрин о постколониальном мире, который выскочил из разболтавшихся скреп холодной войны, чтобы доигрывать свои недоигранные войны

6 ноября 2020461 Современная музыка

Современная музыка20-летняя певица и автор песен из ЮВАО — о вхождении в шоу-бизнес, напускной толерантности, моде на ЛГБТ и других приметах своего поколения

5 ноября 20203735 Colta Specials

Colta SpecialsМарина Давыдова о том, как глобальный раскол превратился из идеологического в эстетический

4 ноября 2020498 Кино

КиноВладимир Захаров о новом фильме Хон Сан Су «Женщина, которая убежала» и о кинематографической вселенной режиссера вообще

3 ноября 2020630 Общество

ОбществоПолина Аронсон и Жюдит Дюпортей о том, почему Алиса и Сири говорят с нами так, как они говорят, — и о том, чему хорошему и дурному может нас научить ИИ

3 ноября 20201507 Общество

ОбществоО том, как в политических целях алгоритмы разлучают людей, а корпорации лишают пользователей соцсетей всякой власти и что с этим делать, с учеными Лилией Земнуховой и Григорием Асмоловым поговорил Дмитрий Безуглов

3 ноября 2020919 Театр

Театр Кино

Кино Общество

ОбществоТомас Бьоркман, один из авторов книги «Скандинавский секрет», рассказывает, как Швеция пришла в ХХ веке к неожиданному успеху. В его основе была забытая идея народных университетов

2 ноября 20201107 Colta Specials

Colta Specials She is an expert

She is an expert