В разлуке

В разлукеРазговор c оставшимся

Мария Карпенко поговорила с человеком, который принципиально остается в России: о том, что это ему дает и каких жертв требует взамен

28 ноября 202480171 Надя Плунгян, Фрау Деррида© Ольга Ахметьева

Надя Плунгян, Фрау Деррида© Ольга Ахметьева— Как вы думаете, почему в России так непопулярен феминизм? Причем не только у мужчин, что логично, но и у женщин. Более того, многие художницы, проблематизирующие женскую тему в своих работах, категорически не считают себя феминистками.

Надя Плунгян: Я не очень понимаю, что такое популярность и чем она определяется. Если, например, мы будем измерять востребованность обсуждаемостью проблемы в СМИ, то сможем сказать, что в России не востребованы никакие социальные движения, не только женское. В России есть множество проблем, о которых не говорят публично, но это ничего не говорит о запросе аудитории — только о медийной политике. И сферу искусства эти процессы затрагивают также. Кроме того, в позднесоветском искусстве трудно себе представить устойчивое направление, основанное на риторике бунта или деконструкции.

— В официальном искусстве — да. Но ведь было же еще и неофициальное. Например, московский концептуализм, совсем не враждебный модернизму. Так, Наталья Абалакова, принадлежавшая к этому кругу, в одной из статей, отмечая отсутствие женского телесного дискурса в МК, пишет буквально следующее: «в каком-то смысле эта среда по отношению к женщинам-художницам оказалась еще более консервативной, нежели официальное искусство, а кроме того, акцент на самом процессе создания новой пластики (у Елены Елагиной) или освоение новых языковых пространств не способствовали интересу к гендерной теме и связанной с ней телесности. Изъятие женского автора из среды МК (с последующим изъятием женских имен из круга критических текстов), по сути дела, заложено в самом концептуальном проекте — логоцентрическом по своей сути (с одним или несколькими “персонажными гуру” мужского рода во главе). “Женский автор” и возможные телесные практики элиминировались из текстов МК и тем самым из процесса развития языка и создания значений и смыслов. По отношению к телу, к его женской ипостаси это, как ни парадоксально, одновременно и колониальная политика, и “ориентализм”». Любопытно, что это происходило именно в среде художников, позиционировавших себя концептуалистами. Поскольку в 70—80-х годах в Европе и Америке феминистическая теория нашла свое развитие именно в художественных стратегиях концептуального проекта.

Фрау Деррида: Но ведь наши художественные течения не на Марсе развивались. Художники живут в обществе, в котором приняты определенные гендерные представления, и если они их специальным образом не проблематизируют, не осознают и не ставят под вопрос, то неосознанно воспроизводят.

Плунгян: Да, в нашей коллективной памяти до сих пор присутствует сталинская модель, и по умолчанию очень многое в обществе остается ориентировано на нее. Включая и художественные круги, в которых есть бессменные патриархальные лидеры. Конечно, мир искусства и контркультуры симметричен обществу и культуре в целом и не свободен от их закономерностей. Вы ведь замечали, как мало женщин среди центральных фигур в советском диссидентстве и в советском неофициальном искусстве. Даже Лидия Мастеркова рассказывала, как не попала на крупнейшую нью-йоркскую выставку советского искусства, при том что работы ее сына и бывшего мужа были там представлены.

Марина Винник. Боль. 2011

Марина Винник. Боль. 2011— Считается, что феминистское движение берет начало в XVIII веке. Хотя ведь еще Платон высказывал идеи о равенстве полов.

Фрау Деррида: Начало феминизма как социального движения относят к XIX веку. Тогда центральным был вопрос о праве голоса, но проблемы, например, имущественного неравенства, репродуктивных прав, сексуального неравноправия поднимались тоже. В России движение за женские права также существовало. Когда после Февральской революции было учреждено выборное правительство, женщины первоначально не получили избирательных прав. И это вызвало политический протест, например, в Петербурге прошла семидесятитысячная демонстрация женщин за право голоса. И они его добились.

— Публичные выступления, конечно, важная вещь. Однако ведь феминизм не был бы столь влиятелен, если бы у него не появилась своя теория. Но это уже ко времени «второй волны», то есть 60—70-е годы. Не так ли?

Фрау Деррида: Отдельные работы были и раньше. «Защиту прав женщины» Мэри Уолстоункрафт написала в конце XVIII века. Милль «Подчинение женщин» — в XIX. Но по мере развития массового движения появилось единое поле для обсуждения проблем гендерного порядка, для исследования корней неравенства — экономических и социальных, его культурных проявлений.

Виктория Ломаско. Из серии «Магазин "Продукты"». 2013

Виктория Ломаско. Из серии «Магазин "Продукты"». 2013— В обывательском представлении феминистка — это что-то малопривлекательное, довольно агрессивное или в лучшем случае со странностями, чему противопоставляется «истинная женщина» — феминная, «вся такая воздушная, к поцелую зовущая», несамостоятельная, зависящая от мужчины, в определенном смысле весьма инфантильное создание.

Плунгян: Конструкция эфирной женщины — поздняя, если мы говорим о советском гендерном порядке. И конструкция эта очень классовая. Дояркам или работницам вовсе не предлагалась идея материальной зависимости от мужа или инфантильной беспомощности.

— Да, она появилась в Америке, Франции еще до Второй мировой войны. И в широких слоях победила. Поэтому не случайно утверждение, что время между первой и второй волнами — это 50 лет позора феминизма. Однако в Советском Союзе, по крайней мере законодательно, вроде бы права женщины никак не ущемлялись. И ее самостоятельность под вопрос не ставилась. Можно сказать, что у нас не было этих 50 лет позора?

Фрау Деррида: Позор, безусловно, был. Действительно, в первые годы советской власти было сделано очень много для улучшения положения женщин, как и других угнетенных групп: ликвидирована черта оседлости, решена жилищная проблема и т.д. Если говорить именно о женских проблемах, то многое было сделано для облегчения быта, который лежал на женщине, — молочные кухни, детские ясли. Упростилась процедура развода. Власть боролась с предрассудками, говорящими, что позорно иметь незаконных детей или быть матерью-одиночкой. Пропагандировалась самостоятельность женщины. Но потом, с тридцатых годов, произошел откат — запрет абортов, возвращение культа семьи и возврат к позиционированию женщины как матери и домохозяйки.

Виктория Ломаско. Из серии «Женское». 2012

Виктория Ломаско. Из серии «Женское». 2012Плунгян: В раннесоветский период положение женского движения в политической картине мало чем отличалось от положения других социальных движений. Так или иначе, все они в дальнейшем принудительно подверстывались к партийному курсу.

Фрау Деррида: Надо было привлечь людей, чтобы они поддерживали новое государство. Обращаясь к их интересам.

Плунгян: А дальше сделать эти движения полностью лояльными. На первых порах, несмотря на большой приток женщин в партию, сексизм оставался довольно высоким, и поэтому были созданы в своем роде сепаратистские органы управления — женсоветы, позволявшие легитимно утвердить женское движение как одну из частей коммунистического проекта. Выпускалась целая серия журналов для женщин конкретных социальных слоев — «Работница», «Крестьянка», «Коммунистка». Впоследствии эти издания стали угасать, приводиться к общему «сталинскому» знаменателю, и на первый план вышел другой социальный институт — так называемые жены ИТР, инженерно-технических работников. Для них после 1936 стал выходить журнал «Общественница». Можно вспомнить яркий пример — жены папанинцев, с которыми Сталин организовал парадную встречу, пока их герои-мужья были на льдине. Жена снова стала единственным почетным званием, как будто и не было реформы брака. Ну и триумфальное возвращение из экспедиции: папанинцы сидят за одним столом с Политбюро, жены — за другим.

— Любопытно, что, несмотря на разницу политических режимов, здесь и на Западе происходили общие процессы.

Плунгян: В 1920-х был сделан настоящий прорыв в сторону равноправия. Власть освободила женщину из низких социальных слоев, дала ей работу, доступ к разводу, абортам, предохранению, возможность уехать в город и включиться в политические процессы. И если на этом фоне мы вернемся к женам ИТР, то увидим, что сталинская власть заключила с интеллигенцией в 1935 году своеобразный контракт, который не мог не отразиться на искусстве. Речь о том, что интеллигенция получила право на «буржуазную» жизнь, на «буржуазную» самопрезентацию, «буржуазные» отношения с женщинами. Домработницы, жены в мехах, небольшое движение к парадной неоклассике, к академической традиции. Расслоение это прекрасно описано, например, у Булгакова.

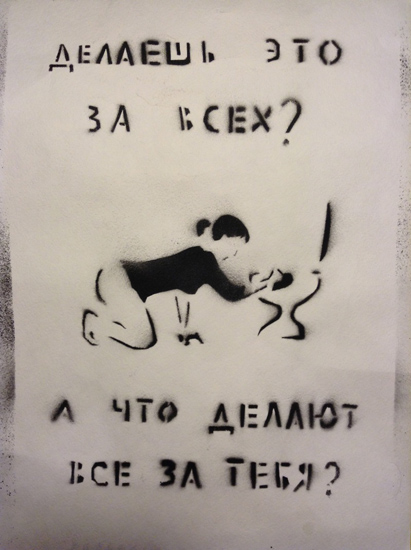

Трафарет арт-группы «Жена». 2013 («Делаешь это за всех?»)

Трафарет арт-группы «Жена». 2013 («Делаешь это за всех?»)Фрау Деррида: Я бы сказала, что речь идет не об интеллигенции, а в целом о верхнем слое нового общества.

Плунгян: Да, конечно. Я сейчас говорю про тот слой, который имел доступ к власти, участвовал в политике, имел право ездить за границу, издаваться или иметь большие художественные заказы. Но это не значит, что вся интеллигенция и тем более широкие слои общества имели доступ к этим благам.

— То есть феминизм — для низов?

Плунгян: И существует в образе грубой советской «бабы» с сумками в переполненном трамвае и т.д. То есть феминизм в результате этих перестановок оказался непрестижным.

Фрау Деррида: А престижно — по крайней мере, в верхних социальных слоях — быть буржуазной женщиной. Красивой и женственной.

< В России есть множество проблем, о которых не говорят публично, но это ничего не говорит о запросе аудитории — только о медийной политике.

Плунгян: Которая не является советским специалистом, а выполняет должность жены. Но при этом из газет мы могли узнать, что «у них» женщина закабалена, а «у нас» она свободна. Доступ к буржуазному гендеру предлагался интеллигенции в то время, когда основная часть народа ненавидела западный образ жизни. Когда на бытовом уровне женщина в чулках считается врагом народа, ее легко объявить таковой и официально, даже без поиска обоснований. Получается, что отчуждение социальных групп друг от друга происходит за счет того, что им предлагается принципиально разный гендерный порядок. Такую схему мы наследуем до сих пор.

Фрау Деррида: По поводу второй волны феминизма и как с нами это соотносится. Считается, что вторая волна — это ответ на патриархальный откат, который производился сверху. Во время войны женщины были мобилизованы в публичную сферу, поскольку мужчины «все ушли на фронт» и кто-то должен был поддерживать экономику. А когда война закончилась, эти женщины, ставшие более заметными и независимыми, оказались больше никому не нужны, и их надо было отодвинуть обратно на вторые роли. Экономический подъем, например, в Штатах после войны был настолько высок, что те слои населения, которые раньше не могли претендовать на статус и образ жизни среднего класса, теперь его получили, то есть получили доступ к соответствующим благам (домик за городом, один или два автомобиля на семью). И семья могла вести достойный образ жизни на доход только одного из супругов. Разумеется, для людей, которые находятся не в лучшей экономической ситуации, это представляется чем-то очень хорошим, желанным. Но в этом раю был свой подвох. Собственно, книга Бетти Фридан «Загадка женственности», с которой довольно часто связывают вторую волну феминизма, описывает именно это состояние, когда вроде бы так все хорошо — свой собственный дом, милые ребятишки, зарабатывает муж, можно покупать всякие платьица… так что же не так? Экономически все нормально, но при этом ты себя чувствуешь никем.

Koivo. Красные чулки. 2012

Koivo. Красные чулки. 2012— Однако в некоторых вопросах феминизм второй волны был довольно консервативным. В частности, воюя с порнографией, он пытался контролировать сексуальность, в том числе и женскую. В этом есть определенная патриархальность.

Фрау Деррида: Тут есть некоторая подмена. Наивное представление о сексуальности как естественной природной силе, данной нам «как есть». В то время как сексуальность точно так же сконструирована культурой, как и другие сложные системы представлений, желаний и ценностей. Природой нам даны половые органы, которые способны к возбуждению и разрядке, и это все. Что мы будем считать привлекательным, как мы будем вести себя в поле сексуальности, что захотим получить там — это диктует культура. Нет независимой природной сексуальности, которую потом запрещают нехорошие моралисты, феминистки или христиане. Есть общество, порождающее тот или иной образ сексуальности, который усваивают его члены. То, что феминизм критикует в порнографии, — это культурные конструкты, основанные на неравенстве полов и призванные его воспроизводить.

< Сталинская власть заключила с интеллигенцией в 1935 году своеобразный контракт, который не мог не отразиться на искусстве. Речь о том, что интеллигенция получила право на «буржуазную» жизнь, на «буржуазную» самопрезентацию, «буржуазные» отношения с женщинами.

— А эта идея с «женской моралью» — якобы женщины — более моральные существа и поэтому власть должна принадлежать им? В какой-то мере это граничит с радикальным феминизмом…

Плунгян: Такое направление называется эссенциализмом (приписывание субъекту некоторой «сущности», неизменного набора качеств). Скажу пару слов об эссенциализме в искусстве. Дело в том, что, как и впоследствии в СССР, в США в конце 70-х женщины в очень большой степени оказались вытеснены в декоративное искусство как в область, якобы «присущую» женщинам органически. Замечу, что этот вопрос не только гендерный, но и расовый, поскольку эссенциализм исходит из постоянства бинарных оппозиций. Мы должны помнить, что декоративное искусство, обслуживающее империю, — это еще и искусство североамериканских индейцев, и «народное» искусство советских республик. Художницы 1970-х стали это очень остроумно политизировать, создавая феминистские вещи в декоративном русле. Прикладное искусство было для них своеобразной желтой звездой. Конечно, их поиски соотносимы с тем, что делали их современники-мужчины. Роберт Раушенберг, например, нередко балансирует на грани прикладного искусства и объекта. Джуди Чикаго тоже сделала такой переход в инсталляции «Званый ужин», основу которой составляет банкетный стол на 39 персон для величайших женщин в истории. Но, в отличие от Раушенберга, она сохранила тщательность исполнения, чистоту декоративно-монументального жанра, который — с точки зрения зрителя — и оставляет ее работу в «женском» гетто.

Микаэла. Автопортрет. 2011

Микаэла. Автопортрет. 2011— Сейчас у нас уже третья волна феминизма, которая возникла как реакция на вторую. Каковы основные идеи третьей волны?

Фрау Деррида: Одной из точек столкновения с предшествующей, второй волной стала претензия к тому, что феминизм второй волны не проблематизировал само понятие женщины, женского опыта, женских потребностей. Создавалось впечатление, что у всех женщин единые потребности. Здесь можно провести аналогию с просветительскими идеями по поводу свободного человека, человека как познающего субъекта. Прямо не говорится — мужчина он или женщина, теоретически это как бы все люди, но реально в эту конструкцию включаются только те, кто имеет доступ к специфическому мужскому опыту (не имеет специфически женского). То есть когда речь идет о человеке вообще, без учета специфики угнетенных групп, то де-факто получается, что подразумевается только доминирующая группа, которая за счет этого наиболее представлена в дискурсивном поле и подменяет собой все общество. Потребности доминирующей группы как-то проговорены, ее взгляд понятен и отождествляется со взглядом «человека вообще». А люди, которые социальным образом угнетены, во многом видят себя не своими глазами, а глазами доминирующей группы, в ее фокусе, с точки зрения ее потребностей, опыта и т.д. То есть собственной субъектности они лишены. Гайятри Спивак в статье «Могут ли угнетенные говорить?» проблематизирует эту ситуацию.

Феминизм второй волны развенчал идею «человека вообще». Представители третьей волны идут дальше и говорят: хорошо, мы проблематизировали место женщины в концепте человеческого. Теперь — что это за женщина? Если мы оставим идею, что существует «женское вообще», то точно так же по умолчанию это будет женское как отражение опыта и интересов женщин высших слоев, белых, образованных, гетеросексуальных. И соответственно, чтобы говорить о реальных женских потребностях, надо смотреть более четко, какие есть линии вертикального разделения внутри этого множества «женщины»: раса, инвалидность и т.д. Это я считаю абсолютно правильным подходом. Но хочу заметить, что я его не воспринимаю как отрицание достижений второй волны. По-моему, это следующий шаг в том же направлении.

Умная Маша, Ира Гниль, Алевтина Кахидзе. Хоругвь для феминистского марша в Киеве 8 марта 2012 г. Надпись по-украински: «Церковь, государство, руки прочь от моего тела»

Умная Маша, Ира Гниль, Алевтина Кахидзе. Хоругвь для феминистского марша в Киеве 8 марта 2012 г. Надпись по-украински: «Церковь, государство, руки прочь от моего тела»— По поводу либерального феминизма. Либеральные феминистки считают, что женщины способны самостоятельно утверждать свое право быть равными с мужчинами, регулировать отношения в семье, на работе и т.д. То есть они ставят на личные отношения между индивидами обоих полов, исходя из того, что изменения положения женщин могут происходить без радикального изменения общественных структур. В отличие от радикальных феминисток, к числу коих принадлежите и вы, которые полагают, что реально изменить положение женщины возможно только в том случае, если полностью сломать этот патриархальный, маскулинный конструкт, по которому существует современный мир. Вам не кажется это несколько утопичным? Хотя, возможно, именно по этой причине идеями радикального феминизма активно подпитывается современное искусство, в то время как либеральный феминизм более реален, на данный момент более приближен к жизни.

Плунгян: Относительно утопизма. Как-то у Сахарова спросили — раз он не считает, что в СССР в ближайшее время произойдут перемены, для чего он тогда работает? Он хорошо ответил: интеллигенция должна заниматься строительством идеалов, пусть этим и занимается. Но вы тоже поймите: радикальный феминизм не говорит о каких-то нереальных вещах. Многое из того, что мы сейчас имеем, казалось нереальным в 50-х годах. Например, межрасовые браки, не говоря об однополых. Чтобы получить социальные изменения, важно иметь цель.

— А когда мы дойдем до этой цели, не возникнет ли новый тоталитаризм? Сейчас мы говорим — мужской взгляд. Будет — женский.

Фрау Деррида: Я уже упоминала, что мужчины не являются единственным примером привилегированной группы.

Умная Маша. Хоругвь пересечения дискриминаций. 2013 («Достоинство для каждой...»)

Умная Маша. Хоругвь пересечения дискриминаций. 2013 («Достоинство для каждой...»)— А я говорю о фигуре власти в системе, в которой мы живем.

Плунгян: Помимо того что радикальный феминизм позволяет видеть иерархию и в женском сообществе, он анализирует и деконструирует сами понятия иерархии и дискриминации. Возвращаясь к вопросу про тоталитаризм и авторитаризм — я не считаю, что в их основании лежат освободительные и правозащитные движения.

Фрау Деррида: Если говорить об угрозе тоталитаризма, то мне кажется, что развитие тоталитаризма или степень жестокости режима не зависят от содержания политического движения или политического учения, которое использовала группа, пришедшая к власти. Христианство провозглашает ценности любви и отказа от насилия, однако его использовали для развязывания войн и наращивания власти. Не потому, что такова суть христианства, а потому, что таковы были потребности властной верхушки, и она использовала для их легитимации тот дискурс, что был под рукой. Большевики выбрали марксистскую идеологию. А Гитлер выбрал другую идеологию, Муссолини — третью. Это примерно из того же ряда — наука плоха, потому что она позволяет создать ядерное оружие. Запрос на ядерное оружие не от науки исходит.

< Нет независимой природной сексуальности, которую потом запрещают нехорошие моралисты, феминистки или христиане.

Плунгян: Когда мы говорим об освобождении какой-то социальной группы, нам постоянно отвечают: вы что, решили захватить абсолютную власть и подчинить всех себе? Однако концлагеря создаются не профсоюзами, а шарашки — не научным сообществом. Феминистки говорят о реальных проблемах: разрешите аборты, признайте домашний труд, обеспечьте достоинство при бездетности и материнстве, дайте доступ к предохранению. Тоталитаризм здесь ни при чем.

— А стратегии феминистского активизма у нас и на Западе различаются?

Плунгян: Конечно, ведь у нас разные ситуации, разные исторические условия. Например, в позднесоветское время феминизм был в определенной степени связан с диссидентством, и любопытно, что в нем доминировали христианские течения. Кстати, одним из лидеров этого направления снова была художница, Наталья Малаховская. В 1979—1980 годах она издавала журнал «Мария», за что подверглась репрессиям и была вынуждена покинуть СССР. Христианство я здесь упомянула потому, что уже в то время, при формальном сохранении социальных гарантий, консервативный крен в обществе был довольно заметным.

«Дело советской власти будет доведено до конца...» Плакат. 1925. Неизвестный художник

«Дело советской власти будет доведено до конца...» Плакат. 1925. Неизвестный художникФрау Деррида: Нужно сказать, что к концу советского времени у простых людей уже гораздо меньше было согласия с властью и с теми представлениями о мире, которые она предлагала, и официальные ценности люди все меньше и меньше разделяли. А поскольку какие-то ценности все же нужны, то, как ни странно, разные социальные слои делали шаги назад, к ценностям дореволюционным, то есть в гендерном плане — патриархальным, где женщина должна быть милой и мягкой и обслуживать мужчину, а не быть бабой противной и истерически орущей.

— И в этом был протест против власти?

Фрау Деррида: Скорее уклонение. Но поскольку не было возможности наполнить его какими-то более человеческими ценностями, то был задействован этот ресурс.

— Вы говорили об иерархиях. Мы можем говорить о гендерных иерархиях в художественной среде?

Плунгян: Конечно. Приведу яркий пример — разница в отношении к Лимонову и к Елене Щаповой, чью литературную деятельность 1970-х обходят глухим молчанием, в то время как книга Лимонова «Это я — Эдичка» считается чуть не классическим текстом. Я бы не спешила обесценивать Щапову. Стоит помнить, что для своего времени ее ультрафеминность воспринималась как элемент контркультуры.

< Когда война закончилась, эти женщины, ставшие более заметными и независимыми, оказались больше никому не нужны, и их надо было отодвинуть обратно на вторые роли.

— А что насчет его второй жены, Наталии Медведевой?

Плунгян: Наталия Медведева меня очень занимает, хотя она, конечно, формально не феминистка. Это «сильная женщина», советская женщина, безусловно, но в то же время образованная и прекрасно анализирующая свой опыт эмигрантки, советского подростка, манекенщицы, жены фарцовщика и т.д. На Западе она была певицей, потом писательницей. В 90-х вернулась, быстро с Лимоновым разошлась и пыталась наметить свои стратегии, собрала группу «Трибунал», которой, по-моему, здорово проигрывает Нина Хаген. Разумеется, Медведева была в андеграунде. Ее критиковали, называли истеричной, развязной — во многом из-за того, что в ее текстах шла речь о сексе, бедности, проституции, насилии, алкоголизме. Все это не шло ни в какое сравнение с постсоветской эстрадой и литературой. Да и сейчас в антологию «Русские стихи 1950—2000» Медведева включена не была. Зато в этой книге рядом с Летовым и Башлачевым мы можем видеть, пожалуйста, Новеллу Матвееву. Многостраничная подборка.

Фрау Деррида: Но при этом никаких политических реалий Медведева не затрагивает.

Плунгян: Хотя последствия этих реалий для нее были более чем заметны. Она называет их очень конкретно: изнасилование на улице, убийство в подъезде, случайные связи, воровство, чернуха городского быта. Но верно: общих выводов она из этого не делает.

— Как и Лимонов.

Плунгян: Не сказала бы, что у них похожие задачи. Лимонов описывает себя как романтического героя, вокруг которого люди меняются, как объекты. Медведева действует иначе. Она — не стереотип и не пытается изобретать для себя канон. Ее задача — действие, вторжение, разрушение, пусть оно и будет происходить в истерике или согласно какому-то наитию. Она не боится быть скандалом, быть неудобной и действительно идет поперек, предъявляя обществу себя саму как отверженную, как изнанку. Что до Лимонова, то его скандал четко рассчитан: он всегда помнит, для кого он пишет, какой литературный продукт производит. Именно поэтому он не переиздает «Эдичку».

< В наших условиях разговор об угнетении в искусстве будет работать только в одном случае — если это самоадвокация, то есть защита собственных прав.

— Если Наталия Медведева не феминистка, то какие феминистские стратегии в постсоветском искусстве вы можете назвать?

Плунгян: В ее поколении есть яркие художницы, которые прямо ставят вопрос о гендерном неравенстве, как Анна Альчук или Татьяна Антошина. Есть и такое явление, как работа в паре — по следам традиции авангарда (Родченко—Степанова, Ларионов—Гончарова). Среди таких пар, например, Абалакова и Жигалов, Елагина и Макаревич, Горюнова и Инфантэ.

Есть интересный мне тип художницы-одиночки, эскапистки, как Вера Сажина, которая погружается в бессознательное, работает с темами смерти и женского начала. Но если ее коллеги пытаются заслониться от реальности психоанализом, то Сажина прямо отождествляет свои практики с шаманизмом и народным искусством. Эта прямолинейность оставляет ее в изоляции, выводит ее на обочину «актуального искусства».

В нашем поколении на такую открытость и маргинальность тоже мало кто решается. Все знают, что рынок предлагает правила игры, в которых говорить о собственном опыте исключения неприлично. Советский запрет все еще действует.

— Но еще не так давно, а именно в 90-е, лично пережитое очень ценилось.

Плунгян: Вы имеете в виду московский акционизм? Но акционизм квазисоциально ориентирован.

Фрау Деррида: Кулик же не собака на самом деле. Это колонизация точки зрения угнетенного, под видом которого подается своя собственная.

Жены начсостава. Снимок из журнала «Работница», середина 1930-х гг.

Жены начсостава. Снимок из журнала «Работница», середина 1930-х гг.Плунгян: Это очень важное замечание, которое невозможно в дискурсе «актуального искусства». Потому что собака не считается субъектом, вас на смех поднимут, если вы так поставите вопрос. Мы же помним эту акцию со свиньей, зарезанной в галерее.

Близким образом, на мой взгляд, устроены все эти бесконечные разговоры о мигрантах в современном квазилевом контексте. Художник претендует, что делает проект, посвященный лучшему пониманию условий труда мигрантов, но мигранты используются в нем как статисты, и никто не обращает на это внимания. Или создает страшно популярную социально ориентированную инсталляцию. Но, на секундочку, — кто строит все эти объекты? Кто делает на заказ все эти скульптуры? Вот вам и отчуждение труда.

Я считаю, что в наших условиях разговор об угнетении в искусстве будет работать только в одном случае — если это самоадвокация, то есть защита собственных прав.

Фрау Деррида: Прямая речь.

Плунгян: По этому принципу был сделан, например, феминистский проект Марины Винник — фильм «Боль», он номинировался на Премию Кандинского. В коротком видео женщины говорят о травме, которую они получили в отношениях. И Марина, несмотря на то, что она режиссер, говорит вместе с ними. Я внимательно слежу за реакциями на него, потому что здесь идет речь не об общей стагнации, а о реальной проблеме, о социальном тупике, в который загнаны эти женщины. Но ее проект не получил премию, потому что он недостаточно «актуальный», хотя на самом деле представляет голос поколения.

Когда феминистские хоругви Умной Маши мы принесли на выставку в Манеже, кураторы с усмешкой сказали нам — «если это можно назвать искусством». Эта фраза показательна для сегодняшнего дня. Ведь этажом ниже были тоже выставлены ткани — ткани авангардисток двадцатых годов. Если мы будем рассуждать с точки зрения художественного процесса, отношений искусства и власти — есть ли разница между Надеждой Удальцовой и Умной Машей, Надеждой Удальцовой и Верой Сажиной? Дистанция между ними существует не в образе мысли, а в денежном эквиваленте. Удальцова годами работала в стол. И в 1933-м, и в 1949-м на собраниях ей внушали, что работы ее — безыдейный формализм и мусор, а не искусство. Другой вопрос, что женщины русского авангарда посмертно получили рынок и государственное позиционирование, а новые феминистки пока живы и такого резонанса не имеют. Они работают у себя дома, на свой страх и риск, и любой человек из актуального поля может сказать — ты это сшила дома и принесла в галерею, да ты вообще кто?

У молодых женщин, которые хотят работать самостоятельно, не ориентируясь на мужа или политику институций, в российской социальной системе нет собственного места и нет ниши. Если они ставят себе задачу быть свободными в искусстве, высказываться не конъюнктурно, а конкретно, на свой страх и риск, то они, как и Наталия Медведева, не получат рынка. Однако они обретут другое — политические позиции, а это дорогого стоит. Уже сейчас в их среде возникает солидарность и самоорганизация. Я уверена в этих женщинах и считаю, что именно они сформируют новую альтернативную, жизнеспособную мощнейшую систему художественного языка, а значит — условия для работающего гражданского поля.

Поцелуй Санта-Клауса

Поцелуй Санта-Клауса

Запрещенный рождественский хит и другие праздничные песни в специальном тесте и плейлисте COLTA.RU

11 марта 2022

14:52COLTA.RU заблокирована в России

3 марта 2022

14:53Из фонда V-A-C уходит художественный директор Франческо Манакорда

12:33Уволился замдиректора Пушкинского музея

11:29Принято решение о ликвидации «Эха Москвы»

2 марта 2022

18:26«Фабрика» предоставит площадку оставшимся без работы художникам и кураторам

Все новости В разлуке

В разлукеМария Карпенко поговорила с человеком, который принципиально остается в России: о том, что это ему дает и каких жертв требует взамен

28 ноября 202480171 В разлуке

В разлукеПроект «В разлуке» начинает серию портретов больших городов, которые стали хабами для новой эмиграции. Первый разговор — о русском Тбилиси с историком и продюсером Дмитрием Споровым

22 ноября 202477460 В разлуке

В разлукеТри дневника почти за три военных года. Все три автора несколько раз пересекали за это время границу РФ, погружаясь и снова выныривая в принципиально разных внутренних и внешних пространствах

14 октября 202479180 В разлуке

В разлукеМария Карпенко поговорила с экономическим журналистом Денисом Касянчуком, человеком, для которого возвращение в Россию из эмиграции больше не обсуждается

20 августа 202483106 В разлуке

В разлукеСоциолог Анна Лемиаль поговорила с поэтом Павлом Арсеньевым о поломках в коммуникации между «уехавшими» и «оставшимися», о кризисе речи и о том, зачем людям нужно слово «релокация»

9 августа 202482934 В разлуке

В разлукеБыть в России? Жить в эмиграции? Журналист Владимир Шведов нашел для себя третий путь

15 июля 202484627 В разлуке

В разлукеКак возник конфликт между «уехавшими» и «оставшимися», на какой основе он стоит и как работают «бурлящие ритуалы» соцсетей. Разговор Дмитрия Безуглова с социологом, приглашенным исследователем Манчестерского университета Алексеем Титковым

6 июля 202485436 В разлуке

В разлукеФилософ, не покидавшая Россию с начала войны, поделилась с редакцией своим дневником за эти годы. На условиях анонимности

18 июня 202491840 В разлуке

В разлукеПроект Кольты «В разлуке» проводит эксперимент и предлагает публично поговорить друг с другом «уехавшим» и «оставшимся». Первый диалог — кинокритика Антона Долина и сценариста, руководителя «Театра.doc» Александра Родионова

7 июня 202490181 В разлуке

В разлукеИван Давыдов пишет письмо другу в эмиграции, с которым ждет встречи, хотя на нее не надеется. Начало нового проекта Кольты «В разлуке»

21 мая 202472508 Colta Specials

Colta Specials Colta Specials

Colta Specials