She is an expert

She is an expertБелорусская фотография от перестройки до метамодерна

Виктория Мусвик о постсоветском мире, механике солидарности и двух минских изданиях 2019 года

25 сентября 20201107 Открытие выставки Ивана Хрящикова «Карамель»© СТАРТ

Открытие выставки Ивана Хрящикова «Карамель»© СТАРТCOLTA.RU продолжает разговор о «Винзаводе». У нас уже выходили две публикации — о центре современного искусства в целом и о проекте «Старт». У Романа Минаева иной взгляд на обе эти темы.

С момента своего основания «Винзавод» взял на вооружение модель культурного центра, появившуюся еще в начале 1990-х в известном проекте ЦСИ на Большой Якиманке под руководством Леонида Бажанова. В атмосфере симультанно разворачивающихся событий сформировался образ культурного кластера, который очерчивал территорию современного искусства и внушал надежду, что после продолжительной изоляции России от мировой художественной системы мы постепенно станем частью некоего общего целого. Чувство это подкреплялось забавными проектами на некоммерческой основе и серьезностью намерений, которые материализовались в последующей трансформации инициативы Бажанова в солидную институцию под крылом у государства (ГЦСИ) с насыщенной культурной программой: выставками в зарубежных музеях, причастностью к биеннале в Венеции, контактами, обменами — короче, активным участием в художественной жизни на международном уровне. Но, как это часто происходит, любое начинание имеет свойство превращаться в свою противоположность. И лаборатория искусств, схожая по интенциям с инкубаторами в сфере экономики или политики, готовая к смелым инновационным решениям, постепенно начинала исключительно администрировать контент, а ее создатели, соответственно, обернулись функционерами.

Ускользнувший дух праздника позже пытался реанимировать Владимир Дубосарский — то на фестивале «Арт-Клязьма», то на «Арт-Стрелке», которая также походила на культурный кластер, но качественно изменившиеся условия культурного потребления вынуждали подчиниться новому порядку вещей. И если во времена ЦСИ на Большой Якиманке привлечение коммерческих структур рассматривалось организаторами как необходимость избавить себя от бремени заниматься посредничеством между художниками и любителями искусства, то переезд ведущих коммерческих галерей под крышу «Винзавода» должен был предопределить стратегическое развитие новой площадки. Конечно, было немало выпадов против проектов по джентрификации, к которым относится и «Винзавод», со стороны критически настроенных культработников. Говорили, что капитал инструментализирует культуру, а искусство как будто способствует привлечению новых арендаторов в виде модных бутиков и поэтому роль его второстепенна и т.д. Вспыхнувший вскоре экономический кризис, однако, сгладил мнимые неровности: некоторые галереи сменили статус или режим функционирования, перейдя на новый регламент как бы некоммерческой деятельности, что, вероятно, должно было повлиять на арендную ставку и привлечение средств со стороны для реализации выставочных проектов. А кто-то и вовсе съехал.

Теперь курс взят на изготовление произведений, уже своим содержанием приглашающих случайного зрителя ими владеть.

Здесь поначалу на не вполне понятных условиях предоставляли мастерские художникам, то ли сотрудничающим с галереями, то ли пользующимся авторитетом в широких кругах; то ли за одну картину в месяц, то ли за некий не артикулированный заранее символический обмен. Чтобы не отставать от основных трендов по формированию нового лица отечественного искусства, вдобавок ко всему была основана площадка молодого искусства «Старт». Повсеместный бум и мода на молодое искусство привели к забавному курьезу, который выражался в том, что большинство текстов к выставкам начиналось сочетанием «молодой художник» или «молодая художница». И разучившиеся писать о взрослых художниках кураторы вынуждены были время от времени делать над собой серьезное усилие, чтобы найти подходящее прилагательное, соответствующее возрастному статусу, когда художник уже преодолел отметку в 35 лет. «Винзавод» вообще довольно чуток к переменам — он стареет вместе со своей молодежью. Новая программа в Цехе белого «Прощание с вечной молодостью» под кураторством первого арт-директора «Винзавода» и бессменного члена экспертного совета «Старта» Николая Палажченко как раз демонстрирует ряд таких художников, обреченных теперь на скитания, как неупокоенные духи, где-то между молодыми и легендарными, как будто в Дантовом лимбе — первом круге ада, приюте философов и поэтов.

Поначалу складывалось впечатление, что политика галереи молодого искусства формируется буквально на лету. Первым громким событием «Старта» стала история о том, как приглашенный на роль куратора Андрей Ерофеев выбрал из внушительного числа заявок исключительно тех молодых художников, которые по стечению обстоятельств оказались студентами западных художественных вузов. Свой выбор он объяснил профессиональной ответственностью за работу с авторами, действительно готовыми к выходу на территорию большого искусства. Не дожидаясь первой выставки, Ерофеева отстранили от должности по причине расхождения во взглядах на стоящие перед галереей задачи, которые, если в двух словах, сводятся к девизу «Мы открываем провинциальные таланты». Чтобы устранить допущенную оплошность, в качестве безошибочной замены на ту же вакансию требовалось пригласить такого же провинциала, первым из которых была арт-менеджер из Петербурга Анастасия Шавлохова. Пришедший через год вслед за ней очень амбициозный и чуткий к смене парадигм воронежский художник Арсений Жиляев стал первым куратором, от которого я, собственно, узнал о существовании площадки и получил предложение рекомендовать туда студентов Школы Родченко. Выделенные им из числа заявок молодые художники чередовались с земляками и бывшими сокурсниками по ИПСИ. Впрочем, не имеет особого смысла поименно вспоминать всех кураторов «Старта» — хотя бы потому, что по прошествии 10 лет ни у одного из них невозможно выделить какой-то уникальный почерк или какую-то неповторимую способность раскрывать творческий потенциал молодых художников. Точно так же им не удалось сделать из «Старта» место притяжения, где происходят интересные события, которые непременно заставляют зрителя не раз туда вернуться.

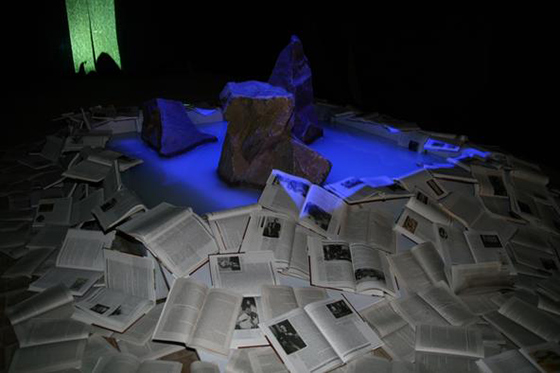

Сергей Огурцов. «Исход»© СТАРТ

Сергей Огурцов. «Исход»© СТАРТКак ни странно, серьезных разговоров о выставках на «Старте» обычно не бывает. Происходит это, вероятно, по той причине, что расположившаяся под землей галерея помогает молодым художникам реализовывать проекты, сильно похожие по своим формальным характеристикам на то, что обычно явлено взору посетителей на земле. Грубо говоря, это готовый вписаться в вернисажную ротацию и не перегруженный лишними смыслами продукт с коммерческим потенциалом. Этот негласный критерий отбора отвечает минимальным требованиям руководства, с одной стороны, и стремлению молодых художников интегрироваться в товарно-денежные отношения, с другой. Вспоминается, к примеру, как одну из первых выставок площадки, сделанную выходцем из ИПСИ Сергеем Огурцовым, бывшие коллеги восприняли с ухмылкой, придя к заключению, что те идеи, которые он хотел вложить в свое высказывание, не нашли ни малейшего отражения в работе, а остались у автора в голове. О методах так называемого шурипианства тогда было мало что известно, и никто не мог предвидеть, что со временем тщательно скрываемый смысл загадочных произведений станет их фирменным знаком и вполне легитимным условием участия в выставках, в том числе и на «Старте». Вряд ли, правда, этот аспект можно отнести к разряду чего-то свежего и неожиданного, что по умолчанию ожидается от молодого искусства. Все-таки не будем забывать, что здесь же, в том же подвале рядом со «Стартом», проводила выставки галерея «Жир» — проект Тани Волковой, где продукты художественной деятельности порой были выполнены с такой изобретательностью, стирая границы между искусством и жизнью, что нередко воспринимались посетителями как предметы, забытые после монтажа выставки, либо как сиюминутный вернисажный мусор. А работы медиа- и просто активистов вызывали повышенный интерес, в отличие от работ их ровесников на «Старте», мимикрирующих под старших коллег и вливающихся в мир мнимого галерейного бизнеса. Возникший позже на «Винзаводе» аукцион Vladey только усугубил и без того ложные ориентиры молодого искусства, позволяя действовать в обход галерей. Теперь курс взят на изготовление произведений, уже своим содержанием приглашающих случайного зрителя ими владеть.

Разучившиеся писать о взрослых художниках кураторы вынуждены были время от времени делать над собой серьезное усилие, чтобы найти подходящее прилагательное, соответствующее возрастному статусу, когда художник уже преодолел отметку в 35 лет.

Помнится, как после ухода из жизни лидера компании Apple Стива Джобса по соцсетям стали ходить его крылатые цитаты, одна из которых навсегда врезалась в память: «Не имеет смысла нанимать толковых людей, а затем указывать, что им делать. Мы нанимаем толковых людей, чтобы они говорили, что делать нам». Тщательный отбор потенциальных кандидатов под прямым контролем исполнительного директора «Винзавода» Софьи Троценко и внушительного коллектива экспертов вынудит любого куратора подчиниться идее этакого институционального тоталитаризма (нечто, схожее с идеей государственности в монологе прокурора из фильма «Город Зеро»). Неудивительно, что такое положение дел в результате привело к застою в смене кураторов, что в общем-то созвучно реалиям политической жизни, где успешно отработанные стратегии (как, например, работа в тандеме) не позволяют представить, что другое управление возможно.

Эпоха агрессивного маркетинга осталась далеко позади, а временная должность Софьи Троценко в московской мэрии должна была благотворно сказаться на определении ею новых рубежей как в молодом искусстве, так и в работе «Винзавода» в целом. Трудно себе представить сегодня нечто, подобное общественным слушаниям по делу о «Запретном искусстве» в галерее «Айдан» с последующим заявлением возмущенных чиновников в прокуратуру за развешанные по стенам провокационные коллажи группы «Война». Не пройдет и выставка, посвященная куратору российского павильона в Венеции в 2007 году Ольге Свибловой в качестве продажного функционера, поступившегося профессиональными принципами. Никто не пойдет на конфронтацию с православными активистами и казаками, дабы отстоять автономию художественной территории, а Николай Палажченко не вручит премию «Соратник» художнику, осужденному за изнасилование студентки, и т.д. Скандальная слава «Винзаводу» больше не нужна; теперь он может по праву называться одним из главных центров современного искусства не только в Москве, но и в России.

Владимир Омутов. «Content»© СТАРТ

Владимир Омутов. «Content»© СТАРТСегодня деятельность «Винзавода» следует рассматривать в качестве расширения присутствия государства, четко сформулировавшего приоритеты в культурной политике. Как замечают многие галеристы, сокрушаясь по поводу не сложившегося за последние десятилетия художественного рынка, вместе с капиталом на Запад утекают коллекционеры, для которых искусство было символом свободы и лучшего будущего. В поисках потенциальных потребителей среди класса чиновников и их окружения искусство должно стать покладистым объектом эстетического созерцания. И те предпочтения, которые высказывают люди, искренне жаждущие красоты и целомудрия в одном флаконе, находят свой отклик в возвращении к давно забытому старому. Молодое искусство в нынешних условиях представляет наиважнейший ресурс экспансии институций, будь то центр современного искусства, художественная школа или даже один человек. Чуть более 100 лет назад русская авангардистка Ольга Розанова писала: «Оставаясь всегда верными себе в своем фатальном страхе перед прекрасным и интенсивно обновляющимся, г-да художественные критики и ветераны старого искусства, пугливые и дрожащие за маленькие сундучки своих скудных художественных достижений, чтобы отстоять на виду эту жалкую собственность и занятое ими положение, не жалеют никаких средств для того, чтобы очернить Молодое Искусство, и для того, чтобы задержать его триумфальное шествие. Они еще упрекают его в несерьезности и неустойчивости». Сегодня эти господа инструментализировали молодое искусство, подчинили своей воле, чтобы возместить свои нереализованные амбиции и при каждом достигнутом успехе напоминать, что это именно их заслуга.

Понравился материал? Помоги сайту!

Поцелуй Санта-Клауса

Поцелуй Санта-Клауса

Запрещенный рождественский хит и другие праздничные песни в специальном тесте и плейлисте COLTA.RU

11 марта 2022

14:52COLTA.RU заблокирована в России

3 марта 2022

14:53Из фонда V-A-C уходит художественный директор Франческо Манакорда

12:33Уволился замдиректора Пушкинского музея

11:29Принято решение о ликвидации «Эха Москвы»

2 марта 2022

18:26«Фабрика» предоставит площадку оставшимся без работы художникам и кураторам

Все новости She is an expert

She is an expertВиктория Мусвик о постсоветском мире, механике солидарности и двух минских изданиях 2019 года

25 сентября 20201107 Современная музыка

Современная музыкаВидным московским рок-авангардистам «Вежливому отказу» исполняется 35 лет. Григорий Дурново задается вопросом: а рок ли это? Русский рок? Что это вообще такое?

24 сентября 2020513 Современная музыка

Современная музыкаНа фоне сплетен о втором локдауне в Екатеринбурге провели Ural Music Night — городской фестиваль, который посетили 170 тысяч зрителей. Денис Бояринов — о том, как на Урале побеждают пандемию

23 сентября 2020533 Общество

ОбществоЗачем в Швеции организовали проект #guytalk, состоящий из встреч в мужской компании, какую роль в жизни мужчины играет порно и почему мальчики должны уже смело разрешить себе плакать

23 сентября 2020923 Общество

ОбществоВ Швеции есть горячая телефонная линия, куда могут обратиться мужчины и женщины, которые хотят бороться со своей склонностью к насилию. Как это работает?

23 сентября 20202153 Кино

КиноРежиссер «Просмотровой будки» — о том, как его фильм о невозможности коммуникации между произраильским и пропалестинским субъектами вдруг стал формой такого диалога

23 сентября 2020583 Литература

ЛитератураГлава из новой книги Андрея Солдатова и Ирины Бороган «Свои среди чужих. Политические эмигранты и Кремль»

22 сентября 2020720 Кино

Кино Кино

КиноВероника Хлебникова о двух главных фильмах последнего «Кинотавра» — «Пугале» и «Конференции»

21 сентября 2020601 She is an expert

She is an expert«Неприлично, когда столько мужчин на кафедре, а работу написала молодая женщина»

21 сентября 20201001 Академическая музыка

Академическая музыкаТри тезиса о живописи и музыке эпохи застоя по случаю сегодняшнего концерта «Студии новой музыки»

21 сентября 2020554 Кино

КиноНа «Кинотавре» показали давно ожидаемый байопик критика Сергея Добротворского — «Кто-нибудь видел мою девчонку?» Ангелины Никоновой. О главном разочаровании года рассказывает Вероника Хлебникова

18 сентября 20201029