Искусство

ИскусствоВерю — не верю

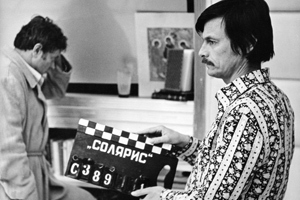

© Ленфильм

© ЛенфильмПастельное небо, абхазские горы, Чегем перед Великой Отечественной. В лесу брат главной героини мечет топор в ее мужа. Судьба убийцы в руках рода, здешний закон пока еще — закон адатов, а не советских декретов. Умершего хоронят на холме, чтобы до тела не добралась вода. У этой могилы главная героиня будет рассказывать покойному мужу — возможно, единственному слушателю — историю своей жизни.

Софичка существует на экране как неупокоенный призрак, словно сошедший с картины Климта «Три возраста женщины». На экране она и юная непокорная абхазка, лучшая в колхозе, и 40-летняя, после Сибири, готовая отдавать все свои заработки и даже дом молодой и корыстной родне, стремящейся перебраться из мира природы в цивилизацию, из села в город. Но основное состояние рассказчицы — призрачное: все, что зритель увидит на экране, — это ее воспоминания о тревожном и непроходящем прошлом. Возможно, поэтому такими рублеными и непроработанными кажутся сцены кровавого убийства мужа (у Искандера Софичка сменила несколько повязок, перевязывая ему горло) и часто слишком быстрые, артикулированно монтажные переходы между событиями. Сценарист изрядно поработал над текстом Искандера, повесть которого и легла в основу картины Киры Коваленко. Герои говорят в кадре по-абхазски, но в русском переводе невыносимо слышать отлакированные диалоги у тела погибшего мужа Софички:

— Он уже остывал.

— Кто это сделал? Кто нас убил?

Обработанную, потерявшуюся в разрыве между текстами оригинала и сценария речь компенсирует символизм — все тут настойчиво указывает на связь человека с природой, да и вообще всего со всем. Абхазки поют над сохнущим чаем, пока небо вслед за кланом оплакивает убитого; в сарае окруженная цепями — как знаком безысходности и зависимости — Софичка отбивается от нападок кобеля-бригадира, грозящего донести за помощь беглецам с фронта.

© Ленфильм

© ЛенфильмВпрочем, историю абхазского мира разрывает не только беглый, нерадивый сценарий: сюда вторгается и большая История — Великая Отечественная война уносит мужчин из родных сел. Власть в родовом обществе получают новые хозяева жизни — сотрудники НКВД, советские бригадиры, следящие за работой крестьян, которых теперь правильно называть колхозниками. Софичка невольно узнает непозитивные, скрываемые советскими властями вести с фронта. В плодородные районы Чегема сообщения о голоде приносит брат покойного мужа героини, который бежит от недоедания в родные края и навлекает угрозу ссылки, пыток и расправ на всю родню. Главным в фильме оказывается вовсе не акт убийства или жизнь экзотических «других». Картина Киры Коваленко — история колониальных отношений внутри СССР, рассказанная женщиной из традиционного патриархального социума — вдвойне зависимым и маргинализованным лицом. Удивительно, но Софичка даже в воспоминаниях только описывает происходящее с ней, не вынося оценок никому.

© Ленфильм

© ЛенфильмКак свидетель, она переживает революцию внутри рода — молодое поколение смотрит уже не на холмы и поля, а в окна городских квартир. Главная функция свидетеля — передать увиденную историю дальше, тем самым продолжить историю рода. В конце фильма во дворе уже проданного дома пылает огонь. Джорджо Агамбен писал о роли костра как места, где собираются рассказчики в мемориальной культуре. Но пламя в фильме Киры Коваленко не соединяет память поколений, а разделяет. Теперь в нем должно гореть то прошлое, законы которого более не действуют. Об этом, собственно, почти все фильмы студентов кабардино-балкарской мастерской Сокурова.

Поцелуй Санта-Клауса

Поцелуй Санта-Клауса

Запрещенный рождественский хит и другие праздничные песни в специальном тесте и плейлисте COLTA.RU

11 марта 2022

14:52COLTA.RU заблокирована в России

3 марта 2022

14:53Из фонда V-A-C уходит художественный директор Франческо Манакорда

12:33Уволился замдиректора Пушкинского музея

11:29Принято решение о ликвидации «Эха Москвы»

2 марта 2022

18:26«Фабрика» предоставит площадку оставшимся без работы художникам и кураторам

Все новости Искусство

Искусство Современная музыка

Современная музыкаБарочное звучание и сиюминутная хонтология на альбоме «Федорова и Крузенштерна» «Из неба и воды»

25 декабря 20191131 Мосты

МостыФилософ из Оксфорда Карина Прункл — о том, что мы можем не успеть разобраться с алгоритмами ИИ, которые мы сами же и запустили

24 декабря 2019501

Кино

Кино Современная музыка

Современная музыкаВарвара Котова, Марина Катаржнова и Тина Георгиевская — о женской составляющей Рождества и «Рождественском вертепе» Павла Карманова

23 декабря 2019540 Искусство

Искусство Десять с лишним

Десять с лишним Современная музыка

Современная музыкаНовые альбомы «Машнинбэнда», «Касты», «Залпом», ATL и другие примечательные отечественные релизы

20 декабря 2019404 Кино

Кино Общество

ОбществоЛечебный педагог Алексей Мелия написал книгу о том, как наши обычные паттерны воспроизводят образы душевнобольных людей и почему за ними стоят «супергерои», среди которых каждый может найти себя

20 декабря 2019848 Мосты

МостыПочему европейские правительства как можно реже старались использовать понятие «геноцид»? И как реальные трагедии второй половины ХХ века приносились в жертву интересам «реальной политики»?

19 декабря 2019782