© Московский планетарий

© Московский планетарийОсенью 2009 года в один из арбатских переулков приехала машина со 100-ваттным излучателем — разгонять облака над городом по тайной военной технологии. Мэром Москвы в тот момент был Лужков, а облака разгоняло загадочное ОАО «Московский комитет по науке и технологиям» по заказу правительства Москвы, и это был естественный для 2009 года режим взаимодействия городских властей с наукой. Наука проходила исключительно по разряду полезной в хозяйстве магии. Которая вдобавок удачным образом требовала бюджетов, сравнимых с военными.

В 2011-м, когда Капков стал московским министром культуры, выяснилось, что у науки есть масса других применений. Что в научных музеях вроде Политехнического — масса забавных артефактов. Что «Буран», советская копия шаттла, — узнаваемая деталь городского ландшафта. Что в Дарвиновском музее есть место не только печальным чучелам, но и объемным динозаврам, способным выразительно вертеть хвостами из гибкого пластика.

Даже Московский планетарий, который буквально накануне вступления Капкова в должность открылся после 17 лет ремонта, или «Экспериментаниум», частный «музей занимательных наук», где детям с марта 2011 года показывают невозможные в школьном классе опыты, выглядели частью этого тренда. Под опекой Департамента культуры наука стала присутствовать в городской жизни в виде непрерывного веселого, объемного и яркого фестиваля без конца для старших школьников, посетителей парков и гостей «Ночи музеев».

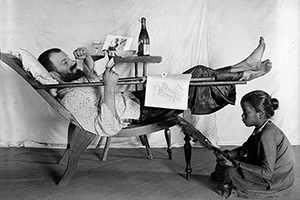

При Капкове Москва отлично распробовала ту парадную и зрелищную часть науки, которая не без задней мысли производится наукой навынос. В других обстоятельствах она, эта парадная часть, имеет целью убедить налогоплательщика, что его деньги не зря тратятся на какой-нибудь Национальный институт рака или полеты к Титану, спутнику Сатурна. Смотрите сами: вот вирус в 3D, а вот снимки с поверхности Титана. Вот биоарт по мотивам занудной работы тысячи человек с клетками в чашке Петри — и эту, производящую, часть науки надо поддерживать всеми средствами, чтобы в конце концов увидеть, как нервные клетки крысы управляют авиасимулятором.

Так вышло, что в Москве фотографии и динозавры делали свою работу вхолостую, не указывая ни на какую производящую науку, которую налогоплательщики поддерживали бы своей копейкой. Вины городского министерства культуры в этом, конечно, нет: разнообразные НИИ и университетские лаборатории не входят в его компетенцию и даже в большинстве своем просто не подчиняются городским властям.

У физиков с 2012 года и до сих пор идет кампания «Спасем ИТЭФ»: Институт теоретической и экспериментальной физики, знаменитый с советских времен, переживает административный разгром, когда поездка на конференцию за границу приравнивалась к прогулу, а американских профессоров не пускали на территорию института прочесть лекцию, потому что тот «режимный». Другие ученые выходили на митинги по поводу реформы РАН — и здесь, понятное дело, московский Департамент культуры совершенно точно никак не мог повлиять на исход дела. О чем тогда разговор?

Можно пофантазировать, что на месте городского министра культуры мог бы предложить ученым другой человек, эмоционально вовлеченный во всю эту историю, но ограниченный полномочиями городского чиновника. Растяжку «Спасем ИТЭФ» с портретом академика Ландау на колоннах у входа в Парк Горького? Академический уголок в Саду Баумана? Что-нибудь вроде новосибирского Академгородка на необустроенной территории Новой Москвы? Но все это время динозавры, Планетарий и выставки в Политехническом создавали у наблюдателя, который не интересовался вопросом специально, стабильное ощущение, что единственная разница между Москвой и Берлином — исключительно в языке, на котором проводится очередной научный слэм в парке.