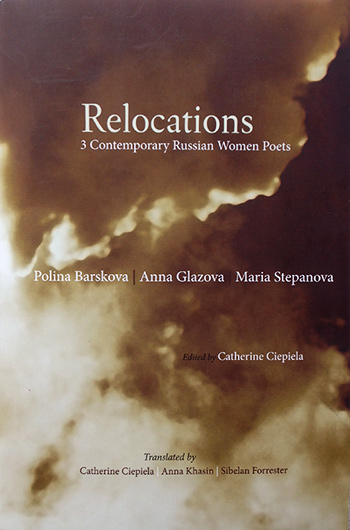

В конце 2013 года в американском издательстве Zephyr Press вышла книга «Relocations: 3 Contemporary Russian Women Poets», составленная Кэтрин Чипиелой (Catherine Ciepiela) и включившая в себя стихи Полины Барсковой, Анны Глазовой и Марии Степановой в переводах Кэтрин Чипиелы, Анны Хазиной и Сибелан Форрестер. Только что она вошла в шорт-лист премии Best Translated Book Award.

Презентация книги прошла в Бостонском университете в рамках ежегодной конференции ASEEES в Бостоне. COLTA.RU публикует выступления Полины Барсковой и Анны Глазовой на панельной дискуссии, посвященной обсуждению книги. Мы благодарим Джима Кейтса (Zephyr Press) и Boston University за помощь в подготовке публикации.

«Желание принадлежать к петербургской традиции неотторжимо от желания предавать ее»

Кэтрин Чипиела: Я бы сразу хотела начать с разговора о Петербурге. Что он для тебя значит и насколько ты себя с этим городом идентифицируешь?

Полина Барскова: Да, я думаю о себе как о человеке, начавшем писать в Петербурге, но тогда этот город себе казался Ленинградом все же. Так совпало, что в этом году я преподаю в Гарварде курс «Ленинградские дела» — задачей которого, в частности, является увидеть проблему петербургской традиции, преемственности с точки зрения культуры ленинградской. Меня интересует, каким образом наследие именно петербургских монстров и великанов изящной словесности было использовано и, так сказать, продуктивно извращено их ленинградскими наследниками. Интересно, как вообще мы можем себя связывать с той традицией. Насколько вообще осмысленна сейчас эта позиция: являться частью петербургской поэтической традиции. Иногда кажется, что это абсурдная идея. Желание принадлежать к этой традиции для меня лично неотторжимо от желания предавать ее. Вообще связывание себя с культурными фигурами и высказываниями такой силы, такого масштаба не может не быть одновременно и продуктивно, и разрушительно. Так это обстоит и с последним из великих модернистов, накрепко связавших и связывавших себя с Питером, — с Бродским. Там, где я живу, — в Амхерсте, в штате Массачусетс, — мне приходится слышать: «А, да, жил у нас уже такой поэт, русский, — c таким же акцентом...» И каждый раз во мне зарождается бес сопротивления и желание возразить: о нет, я не русский поэт, я бразильская танцовщица, я парижский кондитер, я на самом деле представляю нечто совсем иное, чем вы думаете... На самом деле если уж ты там родился, тот город и те тексты впитал, не так уж у тебя много выбора — себя от них не отодрать. В первую очередь не отсоединить от особенностей того словаря, той просодии. Так же как не отодрать от тех улиц, и рек, и фабричных зданий, как не забыть, с кем ты там блуждал и странствовал... Допустим, с теми же важнейшими питерскими поэтами ленинградского периода Еленой Шварц и Виктором Кривулиным, которых мне довелось знать немного и переводы которых выходили в том же издательстве «Зефир» — что ужасно приятно, конечно. И тут мы приближаемся к парадоксу — к одному из многих, на которых построена наша антология, как мне хочется думать. Одной из основных задач, основных принципов при ее построении было желание смутить, запутать читателя — например, чтобы не было возможности устроить себе уютный алгоритм: «ага, женщины этого поколения сейчас пишут именно так...» Женщины (и это здесь очевидно) пишут очень по-разному, при этом постоянно меняясь... Мы в этой антологии не находимся в каком-то единстве, согласии, мы вообще сюда пришли не чтобы соглашаться — но чтобы отличаться, быть разными. То же самое ощущение парадокса вызывает и идея связи с традицией, в частности — с петербургской традицией; чтобы быть собой и чтобы оставаться живой, она должна постоянно видоизменяться. Иначе это пыльный, скучный музей, бессмысленный и стерильный. И с этой идеей изменения связана идея перемещения, задавшая тон нашей книге.

Наверное, из моих стихов в этой антологии наиболее непосредственно обращен к разговору о питерском и ленинградском «Справочник ленинградских писателей-фронтовиков (1941—1945)», текст, вызванный моим теперь уже весьма затянувшимся интересом к культурной жизни в осажденном городе. По самым разным причинам открытый, серьезный разговор о блокаде сейчас в России является табу, а когда меня спрашивают — почему, зачем вы этим занимаетесь, мне всерьез кажется, что если бы я не уехала так далеко, я бы не смогла посмотреть на это, заниматься этим. Для некоторых вещей, для их понимания, для восстановления отношений с ними необходимы расстояния — иногда нужно оказаться очень далеко от себя самого, от всего, что тебя сформировало, и вдруг именно по этой причине и оказываешься в состоянии говорить.

© Zephyr Press

© Zephyr PressЧипиела: Да, я согласна, что в твоих стихах какие-то самые разительные сдвиги происходят именно из-за этого ощущения взгляда издалека — будь то «далеко» географическое или историческое. Одно из важных лично для меня стихотворений в этой связи — это стихи, связанные с Шекспиром, в которых ты издалека, но при этом очень пристально и интимно обращаешься с, казалось бы, канонизированным, «забронзовевшим» материалом, делая его частью своего мира и языка, своей проблемой. В конце концов, для меня явление «петербургский поэт» — это поэт, погрязший, утопающий в текстах (и окружающих его, и предшествующих ему), и твоя поэзия вот именно что кишит аллюзиями, как русскими, так и из всевозможных других культур. Ты говоришь о весе традиции, но я мало кого знаю, кто бы поднимал традицию, расправлялся с ней — с эффектом на грани шока, провокации…

Сообщение Ариэля

Твой отец лежит раздавлен весом морским

Он объем волны, он коралл.

Твой отец кружит разбавлен ветром морским

Кожа его — кора

С паникующим муравьем.

Стали белки его глаз — гордый жемчуг.

Стали желтки его глаз — негодный жемчуг.

Череп его — хорал.

Все в нем звучит, дрожит.

Ничто в нем не блекнет,

Но все превращается

В нечто странное, густое, многообещающее.

В этот раствор погружаются любознательные нереиды —

Наблюдать за превращеньями твоего отца,

Ведь ничто в нем не блекнет, но все обращается

В тебя, к тебе, Фердинанд: твой отец жив!

Твой отец спит.

Твой отец — шар

Красный,

Прибившийся под новым мостом.

Твой отец — стыд.

Он — жар

слепоты, подступающей, когда я смотрю на него: оболочка тает.

Он косноязычья хлад как жало выползающий изо рта.

Твой отец еще жив, но он засыпает.

Посмотри на спящего, Фердинанд.

Струйка слюны стекает по подбородку.

Так змея аккуратно спускается по скале,

Так жирная цепь проливается в лодку.

Он вздыхает, но как-то не наружу, а внутрь:

Скорее звук запирая в себе, чем делясь им с нами:

Он спит, Фердинанд. Лед мерцает на куцей его губе.

Дыхание — очень маленькая вещь, закругленная снами.

Для меня это стихотворение — о наследовании и о продолжении. И оно вполне отчетливо показывает, как ты пользуешься этим материалом традиции, переводя его в иной регистр — часто это регистр телесный. А могла бы ты сказать что-нибудь об эротике твоей поэзии? Это вопрос несколько неожиданный, извини, но, в конце концов, это важный для тебя метод обращения со словесным материалом. Как эта черта твоей поэтики соотносится с иными проявлениями эротического в современной русской поэзии? Как это соотносится с твоим индивидуальным интересом к декадентскому письму?

Барскова: Именно в декадансе тут и дело, не зря я с таким мрачным упорством копалась во всех этих дивных Гюисмансах & Co. В конце концов, декадентство неразрывно связано с тем, что на тот момент происходило в других частях европейского думанья, — с биологией, с психологией — ну, это известные вещи... Это стихотворение — именно мой личный ответ на декадентский вопрос. Великая «Падаль» Бодлера — это стихотворение о продолжении, о том, что распад — это тоже продолжение, что все формы бытия достойны внимания, а может — и желания.

И вот это стихотворение об Ариэле, сообщающем мальчику Фердинанду, что то, что он считает концом, на самом деле концом не является. Своим страшным, фантастическим, отличающимся от всей остальной материи пьесы голосом Ариэль отменяет смерть. Именно обретение права на такие сообщения — так я вижу эротику. Это когда ты смеешь и говоришь невозможное.

Однажды у меня вышел разговор с одним из самых для меня важных персонажей в современной русской литературной жизни — с Дмитрием Кузьминым, который в одной из статей обо мне написал, что я пишу «эротику». И я задумалась: а где это, собственно, — где во всем этом фотографически изображенные горизонтальные радости? Их там крайне мало. Все же под эротикой я понимаю другое — обращение, адресование себя другому, желание связать свой голос и способ понимать вещи с голосом другого. Иногда это обращение телесно, очень часто оно происходит иными способами. Такой момент, когда фантастическое, всеполое, внеполое, странное существо говорит принцу и наследнику, убитому горем: «Твой отец жив, смерти нет, он признает тебя, все еще только начинается», — это для меня и есть эротика, потому что в этот момент они соединены, невероятно нужны друг другу. А дальнейшее есть вопрос ремесла, моей профессиональной задачей является создание иллюзии — на то время, пока длится стихотворение, — что король жив, что январь 1942 года в Ленинграде как-то можно вспомнить и понять, что писать по-русски в Амхерсте не есть предел абсурда. Создание такой иллюзии — вот что мне кажется эротикой.

Чипиела: Разговор о предельных, минимальных формах жизни явно занимает тебя и принимает разные формы. Сейчас я думаю о твоих стихах о бездомных. Некоторые из этих текстов ты называешь «Физиологические очерки», что перекликается с интересом к «физиологии», который мы видим у другого автора антологии — Марии Степановой. Для меня эти термины связаны с весьма дальними временами и именами — Гоголь, Гребенка… Сейчас в русской поэзии происходит возврат к этому?

Конференция ASEEES в Бостоне© Colta.ru

Конференция ASEEES в Бостоне© Colta.ruБарскова: Хороший вопрос, только очень трудный. Еще раз подчеркну, что если читатель этой антологии ищет способ связать воедино Степанову, Глазову и Барскову, найти у нас общее — этого не случится. Мы совсем разные, но при этом нас иногда занимают перекликающиеся вещи. Мы, в частности, подходим к занятиям литературой и как педагоги, и как филологи. Мы не пифийствуем, я надеюсь, но роемся в литературном материале. Среди прочих вещей там очевидна и актуальна одна проблема — неизжитый, неотмедиированный до конца романтический импульс. Пожалуй, из нас троих я наиболее сильно боролась и до сих пор борюсь с его осознанием, преодолением, проращиванием во что-нибудь новое и полезное. Для меня это также очень важно, так как я много городом занимаюсь и о городе пишу. И для меня это актуальная проблема — каким образом самый властный способ писать о городе, то есть с точки зрения «сверху», нисходит к другим точкам зрения. И вот тут меня занимает эта литературная группа и ситуация «физиологов» — молодого Некрасова и иже с ним, которых город интересовал не как распростертая перед тобой карта, но именно как что-то, с чем ты можешь быть на равных: ты не взлетаешь с кинокамерой, не произносишь брутальный диалог на колесе обозрения, что происходит в самом моем любимом городском фильме «Третий человек», но у тебя есть возможность вдыхать город, прикасаться к нему. Быть к нему очень близко — и тогда ты видишь: бездомные лежат, греются на солнце, как в Беркли, их собаки, их тележки… все это вызывает у меня чувства, вместе составляющие то, что я понимаю для себя как любовь, — стыд, брезгливость, жалость. Таков для меня физиологический городской взгляд, пристальный взгляд.

Чипиела: А вот еще тема, к которой мы как-то приблизились. В американской академии принято много думать и говорить о взаимоотношениях между политикой и поэзией. А у тебя вроде бы эти вещи связаны каким-то не совсем обычным способом — связь здесь не внешняя, но происходит из твоего именно сорта любопытства к миру, привязанности к нему…

Барскова: Ну да, вопрос о поэтике и политике вроде сейчас и главный для нас, и роковой. И все его всем задают: «А вот это — политическая поэзия? А что это вообще такое? А вы делаете это или что-то другое?»

Да, я считаю, что все три поэта, о которых здесь сегодня идет речь, делают именно это, но совершенно по-разному и не так, как этого, возможно, ожидают. Вроде никто из нас пока не писал стихов, непосредственно освещающих небезынтересную тему, хороша или дурна нынешняя власть…

Вот недавно мой любимый журнал «Воздух» проводил опрос: «Что такое политическая поэзия? Как вы это понимаете?» Ага, я так это понимаю — однажды утром ты просыпаешься и знаешь: теперь моя поэзия — это политика. И самое любопытное здесь для меня — насколько это ощущение может быть субъективно, индивидуально. Так однажды я поняла, что мои блокадные стихи — это уже моя политика. Я пишу о тех, кого вычеркнули из «истории», то есть из официальной истории. Вот жили они, умирали. Умирали самой страшной смертью, кстати. Кроме того, они писали об этом своем опыте, иногда писали совершенно замечательные тексты — а потом все это «исчезло», вернее, все это кто-то по ряду любопытных и унылых причин «исчез». Вот это «исчезновение» — вообще примечательный трюк двадцатого века, особенно века советского. А в случае блокады это все же миллион людей как минимум… И вот я постепенно понимаю, что моя политическая задача сегодня — это такая сцена навроде «Деда Мазая и зайцев»: переносить тени по одной — из мира невидимого в мир видимый. Бороться с самым страстным желанием, которое я наблюдаю сегодня в русском мире, — не помнить. И не то чтобы желание это мне не было понятно как-то — в конце концов, русские (в государственном, а не этническом смысле, естественно) сделали и позволили сделать с собой чудовищные вещи. Такое помнить не хочется. Но если об этом не помнить — открывается ад, причем, что самое отвратительное, тот же самый, уже виденный.

То есть для меня политика — это взгляд на другого, на того, чей голос кем-то заглушен. Вот мои стихи… не знаю… о Зинаиде Быковой или Ольге Матюшиной — это моя политика такая… Тот же самый импульс я вижу в стихах Глазовой и Степановой. Импульс — отвлекаться от себя, что, кстати, и есть для меня отличие эротики от политики, если уж у нас такой разговор. В эротическом мире все же речь идет о собственном наслаждении, ты озабочен своими ощущениями в определенном акте, в определенный момент, так вот, а политика — это попытка прорваться в ад Другого.

Чипиела: А каким образом такие размышления — о других голосах — связаны для тебя с проблемой и задачей перевода? Это уже не об исчезновении, но, наоборот, о появлении, проявлении — в новом языке, в новой культуре. К тому же ты особый курс об этом придумала и преподаешь своим студентам в Хэмпшире — о том, что поэт способен сделать в области перевода.

Барскова: Ну, например, в свете наших бесед сегодня и нашей антологии занятия переводом — это способ прервать заколдованный и отчасти все же порочный круг солипсизма, одиночества, неотъемлемый от нашего ремесла. И вот именно перевод — это способ впустить кого-то в свой процесс. Это очень здоровая вещь иногда. Это уже американка во мне говорит — здоровье противопоставляется декадентским изыскам. Вдруг в твоем замкнутом творческом мире появляется некто, чьи лингвистические навыки ты уважаешь, и начинает спрашивать: почему?

Почему здесь необходимо это слово, этот термин, этот звук? И немедленной реакцией, конечно, является протест: «Да потому! Понятия не имею — почему. Оставьте меня одну, в покое». Но поскольку подписан контракт или витает мечта о какой-нибудь публикации, ты потихоньку настраиваешься на такие вопросы, впускаешь их в себя: насколько необходимо, точно, не случайно ли вот это слово?

Ты позволяешь другому вести, подталкивать, учить тебя. В этом самом семинаре о задаче поэтического перевода я неустанно поражаюсь возбуждению и терпению своих студентов. Я их все время спрашиваю: «Бедные мои, что же вас так в этом занятии привораживает?» А им трудно очень, они к середине семестра ни на тебя, ни на выбранный для перевода текст смотреть без ужаса не могут. Думаю, самое главное, самое привлекательное здесь — именно эта возможность диалога… Как в случае с нашей антологией в целом, с нашим с тобой сотрудничеством в частности — мне так интересно было, какой род диалога творческого возникает, когда вы не одно стихотворение переводите вместе, но перед вами значительный задел текстов и времени…У меня был вопрос, было любопытство — возникнет ли у людей общий поэтический язык. О результате пусть судит читатель нашей антологии.