Сергей Ковалев: «Осторожность не вызывает такого стыда, как трусость»

Часть первая. От академической карьеры — к гражданскому протесту

© Сергей Карпов / ТАСС

© Сергей Карпов / ТАСССергей Адамович Ковалев родился 2 марта 1930 года в Середина-Буде (УССР). С 1932 года жил под Москвой, в поселке Подлипки. В 1954 году окончил биологический факультет МГУ имени М. В. Ломоносова. Биофизик, занимался изучением клеточных мембран, специалист в области нейронных сетей. Жил и работал в Москве. Опубликовал более 60 научных работ; кандидат биологических наук (1964). В 1964—1969 годах работал в МГУ заведующим отделом межфакультетской лаборатории математических методов в биологии. В 1966 году организовал в Институте биофизики сбор подписей под обращением в Президиум Верховного Совета СССР в защиту А. Синявского и Ю. Даниэля. В 1969 году уволен с должности заведующего отделом межфакультетской лаборатории математических методов в биологии МГУ. В мае 1969 года вошел в состав Инициативной группы защиты прав человека в СССР. С 1971 года — один из ведущих участников «Хроники текущих событий». Арестован 27 декабря 1974 года. В декабре 1975 года суд в Вильнюсе приговорил его к 7 годам лишения свободы и 3 годам ссылки. Срок отбывал в колонии строгого режима «Пермь-36» и в Чистопольской тюрьме; в ссылку был отправлен в Магаданскую область. По отбытии срока ссылки поселился в городе Калинине (Тверь). В 1987 году вернулся в Москву. До 1990 года работал в Институте проблем передачи информации АН СССР.

В марте 1990 года был избран народным депутатом РСФСР. В 1990—1993 годах — член Верховного Совета РСФСР, член Президиума Верховного Совета, председатель парламентского Комитета по правам человека.

В 1993—2003 годах — депутат Государственной думы РФ. В 1993—1996 годах — председатель Комиссии по правам человека при Президенте Российской Федерации. В 1994—1995 годах — первый Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации. В 1996—2003 годах — член Парламентской ассамблеи Совета Европы. Живет в Москве.

— В своей книге «Прагматика политического идеализма» вы пишете, что для вашего биографического самоопределения поворотным был 1968 год, подавление Пражской весны советскими танками. В тот момент вы были вполне успешным ученым, делали хорошую академическую карьеру...

— Скажем так, был широко известен в кругу узких специалистов.

— Были заведующим лабораторией в МГУ…

— Отделом. Только отдел — это обычно объединение нескольких лабораторий, а у нас отдел был частью одной большой межфакультетской лаборатории.

— Как произошло ваше вхождение в диссидентский круг? Ведь до 1968 года также была определенная диссидентская активность. Вы о ней знали?

— 1968 год сыграл огромную роль в моем становлении, но для меня началось все гораздо раньше. Если говорить прямо о гражданских проявлениях, имеющих в виду и государственное устройство, и курс политики, и оценку власти, это, наверное, 1966-й. А много раньше была активность, которую тоже считали политически вредной. Если я правильно помню, это была осень 1956-го, а очевидные последствия — весна или лето следующего года. Это был бунт научного содержания. В 1954-м я окончил университет, а в 1956-м был старшим лаборантом на кафедре биофизики и поступал в аспирантуру. Это были годы продолжавшегося господства идеологии [академика Трофима] Лысенко и репрессий по отношению к его оппонентам. Годы официальной поддержки жульничества в науке. Молодые выпускники МГУ — старшие лаборанты и аспиранты — написали письмо в деканат. Инициаторами были девочки с кафедры зоологии беспозвоночных. А нас с моим другом выбрали «в писатели».

Это было очень сдержанное письмо, не лозунговое, но очень честное. Моим соавтором был Левон Михайлович Чайлахян, увы, уже покойный. Лева стал крупным ученым, физиологом и биофизиком. Он был постоянным моим соавтором и близким другом. Суть письма была в следующем: мы — молодые выпускники университета, следовательно, нас готовят к научной работе, значит, мы должны обладать полной, непредвзятой и объективной информацией о ключевых проблемах биологии. Если есть какие-то разногласия между учеными, что обязательно бывает, они должны быть изложены подробно, и всякий, кто заинтересуется этими разногласиями, должен иметь прямой доступ к источникам.

Но вот университетская педагогическая практика: важнейшая отрасль биологии — генетика. Нам преподают подробнейший курс так называемой мичуринской генетики, возглавляемой Лысенко, а противная точка зрения лишь упоминается беглым перечислением, без разъяснений, в сугубо оценочном (а прямо говоря, хамски ругательном) ключе. Но это не просто самый худший способ воспитания научного работника. Нет, это прямой способ готовить вместо ученого угодливого халтурщика.

В какой-то форме в письме было сказано, что наука не зависит от политики, что она сама по себе, у нее есть свои ценности и свои критерии. Ученым надлежит давать возможность самим знакомиться с разными точками зрения и оценивать их по своему разумению.

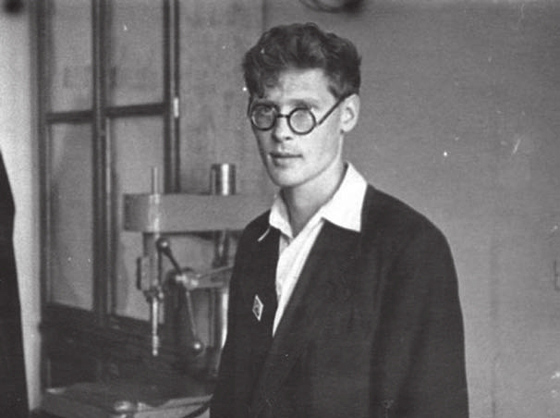

9-й класс, 1946

9-й класс, 1946— Были ли последствия у этого письма?

— Разумеется, были, и еще какие! Впрочем, для нас с Левой и для большинства людей покрепче из тех, кто подписал это письмо, последствия были переносимыми. Мы-то с Левой считали, что написали, подписали, а уж организаторы пусть дальше работают. Вот они и собирали подписи. Многие из тех, кому предлагали подписать, подписывали не раздумывая. Иные же спрашивали — «не донкихотство ли это?» Эти не подписывали. Многие из тех и из других стали потом известными учеными (смеется). Это важная деталь в характеристике отечественной интеллигенции.

Приближалось к 100 подписям уже. И вот-вот надо было отдавать в деканат, как вдруг это письмо исчезло. Оно объявилось уже в других руках — в деканате и в парткоме.

И что началось! Тогда руководящей единицей была «тройка», что влечет печальные ассоциации, но эта тройка не стреляла. Она состояла из дирекции, партбюро и профкома. Им надлежало разбирать разные вещи. Так вот, письмо исчезло из рук активистов, его просто отобрал доцент кафедры физиологии растений, забыл его фамилию, сукиного сына! Он просто поинтересовался, когда оно там ходило среди аспирантов этой кафедры, они ему показали. Вот, отобрал он это письмо и отдал куда следует. И началось разбирательство.

Вступить в обсуждение содержания письма с авторами никто и не подумал, а стали вызывать на эти самые «тройки». Каждая кафедра на свою «тройку» вызывала, и мы все через это прошли.

Главный вопрос — кто из профессоров подбил нас на это. Но не было таких профессоров, да и откуда им было взяться. После августовской сессии ВАСХНИЛ 1948 г., на которой ЦК ВКП(б) назначил Лысенко диктатором в биологии, на биофаке прошли чистки. Выдающихся ученых прогнали, были и аресты. Кафедры дарвинизма и генетики укомплектовали лысенковским отребьем. Деканом стал Исай Презент, правая рука Лысенки или левая — не знаю, важная рука (смеется).

Это был исторический фон эпизода 1956 года, о котором я говорю. Начались непристойности. Например, вызывали на собеседование родителей некоторых девочек. Но ведь мы были взрослые уже люди с университетским образованием! Правда, это были девочки особые и родители особые, статусные родители. Цель была — заставить отказаться от подписи и узнать, кто надоумил. И довольно быстро эта сотня человек раскололась на упрямцев и согласившихся признать ошибку. Правда, не было доносчиков, которые сказали бы, что, мол, вот эти меня уговорили.

Завершилось это общим комсомольским собранием биофака. Аудитория битком набита, звучат речи с явным политическим оттенком, как у нас положено. Ибо, как известно, число щетинок на лапках дрозофилы уже с 1948 года приобрело политическое значение (смеется). Нас клеймили профессора, а комсомольцы молчали. Профессор кафедры генетики (или дарвинизма?) Фани Каплан, не помню отчества, заявила: оказывается, вам нужно слушать курс морганизма-менделизма! А вот теперь преподается научный атеизм, что же вам Библию читать? Ее поддержал доцент Фейгинсон, прочитавший длиннейшую цитату из непростой генетической работы, насыщенной сложной, неизвестной нам терминологией. Он точно понимал эффект такого цитирования и спросил: «Ну что, кто-нибудь из вас это понял? Вы этого хотите?» (Смеется.)

Возбужденный этими двумя логическими оборотами, я попросил слова и сказал: да, ровно этого и хотим. Раз уж вы читаете генетику, то это ваше дело, товарищи профессора, научить нас понимать, что написано в работах по генетике. А соглашаться или не соглашаться — это уж дело каждого из нас. Что же касается Библии, так ежели атеизм в самом деле научный, то Библия должна быть важным предметом этого курса. Иначе какой же он научный?

Это вызвало одобрительный шум в аудитории и бурное возмущение в президиуме. Но, в общем, все кончилось относительно безобидно. Хотя не без последствий.

Скандал этот был подобен камню, сброшенному Маугли в пчелиное гнездо. Он разбудил бдительность. Например, выпускнику факультета, увы, покойному уже Коле Воронцову, запретили приходить на биофак — распорядились, чтобы вахтеры его не пускали. (Николай Николаевич Воронцов был потом депутатом Думы, министром.) Правда, прямой причиной этого запрещения были его отношения с двумя выдающимися учеными — генетиком Тимофеевым-Ресовским и математиком Ляпуновым. Но и наше письмо тут тоже при чем, оно плеснуло кипятком в вонючие советские помои факультетского разлива.

Мне пришлось покинуть комсомол (не скажу, чтобы расставание было печальным), ибо маячило исключение, а тогда уж и увольнение из университета.

Коснулось меня и еще одно событие. Где-то через год или около того славные чекисты в отдельной комнатке деканата, а потом уж и ректората долго, настойчиво пытались уговорить меня стать сексотом. Мягко припугивали, вспоминали и это письмо тоже. Я все твердил, что если вдруг придется мне узнать о подготовке взрыва где-нибудь, так я и без всяких расписок и соглашений догадаюсь, куда бежать, чтобы предотвратить трагедию. Они же в ответ: «Да бог с вами, Сергей Адамович! Какие взрывы, какие бомбы? Разговоры, вот что нужно…» Каждый стоял на своем, не столковались.

Вот так жили. Книги надо писать о той жизни. Но это важная и совсем отдельная история.

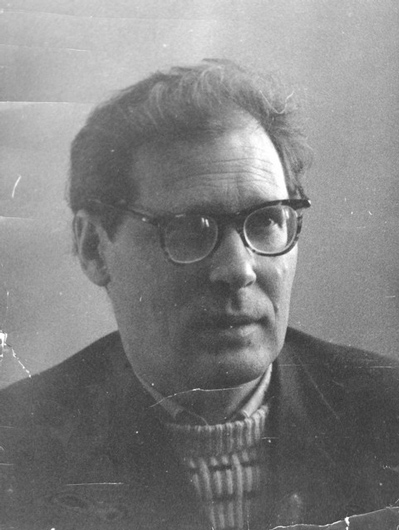

Аспирантура, кафедра биофизики МГУ, 1955 год

Аспирантура, кафедра биофизики МГУ, 1955 год— Это предыстория нашей темы, 1956 год. Вы упомянули о событиях, которые произошли 10 лет спустя — в 1966 году. Вы имели в виду дело Синявского и Даниэля?

— Разумеется. Но прежде отступлю в еще более ранние времена.

Хочется понять, почему я такой, а не другой? На этот вопрос трудно ответить... Что-то в генетике, что-то в воспитании.

— Родители были настроены лояльно?

— Родители, как говорят, молчали как рыба об лед по поводу острых тем. Но мать умела очень красноречиво молчать. Дети чувствуют настроение взрослых и даже строят гипотезы о причинах этого настроения.

Есть семейное предание об одном эпизоде. Я и сам его помню. Это был 37-й год. Конституция была принята в 36-м — и вот последующие за ней выборы.

На стенке висит картонный репродуктор — едва ли не единственное тогда средство информации: в газеты заворачивали селедку. Из репродуктора несутся бравурная музыка, лозунги и непристойный треп. Наслушавшись, я спрашиваю у мамы: «Мама, ты почему не ликуешь?» Она сурово отвечает: «Я ходила на выборы». Я не отстаю: «Да, но весь советский народ ликует, а ты не ликуешь». Тогда она снимает пенсне, как делает, произнося внушение, близко смотрит прямо в глаза и очень раздельно говорит: «Я ходила на выборы. Ты понял?» Мне стало невыразимо стыдно. Конечно, потом у меня пошли разные спекуляции на этот счет: дескать, тогда я понял, что это за выборы, раз там один кандидат. И т.д. Ничего подобного. Это уж навязчивая логика мемуариста.

Было просто стыдно. Стыдно, что эта картонка орет, тон ее отвратительный; да разве о серьезном деле можно говорить вот так? Да где это все ликуют? Вот дом, двор, соседи — как-то никакого ликования.

А уже следующий эпизод — это 7-й класс, 1944 год. В 7-м классе был предмет «Конституция». Вот учительница спрашивает меня про 125-ю статью. Вы, наверное, ее не помните? А я очень хорошо помню. Эта статья имела огромный международный резонанс, в ней коротко перечислены и названы гарантированными основные права и свободы личности. Первая часть статьи начиналась примерно так: «В интересах трудящихся граждане Советского Союза имеют право…» Далее перечислялись мирные шествия, демонстрации, митинги, свобода слова, свобода религии. Одним словом, в коротенькую статью загнали всю будущую Декларацию прав человека. Понятно, ключевые слова — «в интересах трудящихся». А во второй части говорилось, что гарантией этих прав является общественная собственность на помещения, типографии, бумагу. Всенародная собственность, оказывается, гарантия. Ввиду полной нелепости, на эту часть не обращали внимания. Я повторил содержание статьи. И что-то угораздило Елену Владимировну спросить: «Как ты это понимаешь?» Смысл моего ответа был естественный. У нас всенародное государство, и народ имеет полную свободу мнений, возможность сопоставлять и оценивать решения, принимаемые нашим правительством, и т.д. Она говорит: «Нет, ты неправильно понимаешь». И стала объяснять так, как потом, в наших уже процессах, объясняли прокуроры. Дескать, да, все эти свободы есть и гарантированы, но исключительно в интересах трудящихся. Был долгий спор, класс кайфовал — никого ведь не спросят и вообще отличник Коваль, похоже, приложил нашу тетку. Я не смогу точно повторить свою финальную реплику, но смысл ее помню хорошо. Я сказал учительнице: «Думаю, что вы не правы. Если бы законодатель хотел изложить ваше понимание 125-й статьи, он написал бы, что все перечисленные права исполняются тогда и постольку, когда и поскольку они соответствуют интересам трудящихся. Но он написал иное — в интересах трудящихся. Значит, как раз в исполнении этих конституционных прав интерес трудящихся и состоит». Она позеленела и сказала: «Садись, двойка». Началась война. Урок конституции был раз в неделю. На следующем уроке она опять поставила мне двойку за то же самое. А я уперся: «Кто определяет интересы трудящихся, разве не они сами? Если сами, так они сами и знают, что в их интересах». В таком духе эта дискуссия повторялась еще раза три.

Подходит конец четверти. Я уже не помню, поставила она мне двойку в четверти или двойка только висела. Кажется, все-таки поставила. Вы понимаете, чем в то время могла кончиться эта скандальная история? Я этого совсем не понимал. Война, 44-й год, Подмосковье. Отличник на уроках упрямо спорит о конституции. О советской!

Меня позвали к директору. Я пришел в ожидании головомойки, внутренне напряженный, ожидая продолжения схватки теперь уже с директором. Ничего подобного не было, он попросил меня изложить историю. Я ее изложил довольно точно, хотя и горячо. Он меня выслушал очень внимательно и начал разговор с общего замечания: «Когда ты подрастешь, ты лучше поймешь трудности, которые есть у взрослых». А вот решение: «Елена Владимировна ошиблась. Ошибка в том, что она попросила ученика 7-го класса, уж не обижайся, скажем так… с еще не завершенным формированием интеллекта интерпретировать конституцию. Это серьезная юридическая проблема, это дело профессоров, а не семиклассников. Ты должен знать конституцию, а не толковать ее. Я попрошу Елену Владимировну погонять тебя по всему материалу и не спрашивать, что и как ты толкуешь, а только знания. И если ты будешь знать, тебе исправят эти оценки, а если не будешь знать, то получай, что заслужил». Я счел, что это справедливый подход к делу. Учительница точно исполнила приказ. Она гоняла меня по всему курсу и поставила «пять» с не очень ликующим выражением лица. В результате, кажется, в четверти получилось «четыре».

Директора звали Сергей Сергеевич Смирнов, историк.

Были и еще школьные события в этом роде. С подпиской на займы, например. Мы должны были подписаться на какую-то долю родительской зарплаты. Класс очень возмутился, а я формулировал протест: то есть как? Это родители подписываются, а я-то как могу распоряжаться родительскими деньгами?

Я хорошо учился в школе, по-моему, незаслуженно хорошо, но семейное воспитание помогало и привычка задумываться.

Самый для меня существенный вывод из школьной жизни — дальше надо учиться на каком-нибудь естественнонаучном факультете. Меня привлекали история и право, как я их понимал тогда. Но я оказался достаточно неглуп, чтобы сказать себе: пойдешь на юридический или исторический — всю жизнь придется проституировать. Надо заниматься физикой или биологией. Я решил заниматься биологией и выбрал медицинский, даже не подумав о биофаке. Решил, что вот там-то я и буду развивать учение И.П. Павлова о том, как человек думает. Я говорю об этом, чтобы показать уровень моего тогдашнего понимания того, что где делают, что какая наука значит. В 1948 году я поступил в медицинский институт, который потом стал Институтом имени Павлова и переехал на его родину, в Рязань. Учился я там два курса, а на третьем курсе я оказался в 1-м медицинском институте как раз потому, что наш институт переводили в Рязань и очень давили на студентов, но у меня была привилегия — я женился на втором курсе. Семейных распихали по другим московским институтам. В 1-м медицинском я проучился всего год — третий курс. Проучился я год и решил перейти в университет, что и сделал не без некоторых трудностей. Это диктовалось целым рядом причин.

Я понял, что интересует меня не медицина, а физиология. Еще на 2-м курсе я стал делать студенческую работу у доцента Вячеслава Александровича Шидловского и посещать вечерами в университете лекции Михаила Егоровича Удельнова, моего будущего старшего друга и руководителя. Меня эти лекции увлекли.

Рыбинское водохранилище, начало 1950-х

Рыбинское водохранилище, начало 1950-хВторая причина: мне не нравилась в медицинском институте подчеркнутая иерархия. В университете я видел, что я — человек и профессор — человек, а когда я был в медицинском институте, я видел, что профессор — сверхчеловек, а я — недочеловек. Это не редкость в медицинском мире и сейчас. Нельзя было, например, обратиться с вопросом прямо к профессору, надо было сначала спросить ассистента, и если он сочтет, что твой вопрос не бессмыслен, то подобострастно переизложит его профессору.

Еще одна причина: я решил, что из меня не получится врач. Третий курс — пропедевтика, вводный курс, начало клинического образования, начало общения с больными. Вы должны осмотреть больного. Взяли стетоскоп, слушаете, как он дышит. Ассистент, ведущий занятие, говорит: обратите внимание на такие-то хрипы. Я напряженно вслушиваюсь и действительно слышу то, что говорит ассистент. Но на следующий раз другой больной. Вас спрашивают: что вы слышите? Мне кажется, я слышу то же самое, что запомнил с предыдущего раза. Но, оказывается, там что-то совсем другое. А я не умею слышать, и меня очень легко убедить в том, что я должен слышать. Но я слышу то, что слышу. Поэтому я решил, что это не для меня, я не смогу быть врачом. Потом я понял, что это дело преходящее: сейчас ты не слышишь того, что слышат настоящие врачи, а потом будешь. Надо просто много слушать, и все будет в порядке. А мне казалось, что это врожденная способность.

Но вот главная причина, важная для всей моей последующей жизни. Тогда в медицинских институтах (и, наверное, не только в медицинских) кроме ребят, поступивших после школы, как я, было довольно много фронтовиков, поступавших льготным образом. Все они были членами партии, а еще состояли и в комсомоле — так полагалось. Это были тупые люди, настроенные на карьеру и по-советски правоверные. Откуда этот выбор? Неужели их всех из СМЕРШа брали? И, разумеется, во всех общественных студенческих организациях они были самые главные.

Почему так было, не могу сказать. В жизни у меня было много друзей-фронтовиков, сыгравших важную роль в моей судьбе. Это были очень интересные и значительные люди, очень самостоятельные.

И в 1-м меде был у меня приятель, тоже фронтовик, между прочим, но со своей судьбой. Аркадий Рогов родился в Америке (отец его был какой-то номенклатурный работник). Он жил в Америке до 8 или до 10 лет, потом они переехали в Союз. Из-за статуса отца семья была очень благополучной. А потом началась война, и Аркадия мобилизовали. Он был сильно старше нас, лет на шесть-семь. В 18 он попал в авиацию, окончил быструю летную школу и стал штурмовиком.

Были, кажется, у него и какие-то боевые вылеты, но потом в одном из тренировочных вылетов он налихачил и разбил самолет. Штурмовики летают очень низко, а он полетел еще ниже и наскочил на колодезный журавль. Жертв не было, и он остался жив, и сидевший с ним пулеметчик тоже остался жив. В общем, это счастливая авария, но самолет-то они разбили. Он попал в штрафроту и уже в штрафроте кончал войну. И остался жив. Хотя заикался от тяжелой контузии, был ранен — все, что полагалось штрафникам. Но живой и реабилитированный по своим военным делам, поэтому и поступил в институт, как все фронтовики, с некими льготами.

Не то было с его отцом. Отец чудом избежал ареста — вот-вот попадал во враги народа, ему светила тюрьма, но он тяжело заболел и умер. Они жили в огромной квартире, естественно, мать не работала, отцовской зарплаты хватало, пока он ее получал. Но его прогнали сначала с работы, потом из партии и должны были забрать, но не успели. Вдова и сын жили в чудовищных материальных условиях, денег не хватало, и Аркадий уже на первых курсах стал подрабатывать. Он подрабатывал на скорой помощи. Это дежурства, то дневные, то ночные, а он в это время учится. Учеба в медицинском институте — трудная учеба, одной зубрежки по анатомии хватает. А ночью он не спит или спит урывками. Семейное их положение характеризовалось яркой и неприятной деталью — им не на что было захоронить урну с прахом отца, она стояла в квартире в ожидании лучших времен, когда можно будет заплатить за могилу.

Аркадий был славный мужик. Но тяжелая судьба и контузия сказались, конечно, — он был довольно несдержан.

Однажды его вызвали в комитет комсомола и дали поручение — назначили агитатором. Выборы какие-то надвигались, он должен был посещать избирателей. Он говорит: «Ребята, я же работаю, мне приходится на жизнь зарабатывать, у мамы жалкая пенсия, а у меня стипендия. Как нам жить? Мне спать некогда, а вы еще и это добавляете?» Его коллеги-фронтовики говорят: «Ах вот как ты относишься! А ты вообще-то за советскую власть? Ты в Америке жил, еще надо посмотреть, чему ты там научился!» И т.д. Слово за слово, он послал их по матушке, достал из кармана комсомольский билет, шлепнул его на стол, сказал: «Подавитесь». Повернулся и хлопнул дверью. Это в 1950-м, скорее, в начале 1951 года, вы понимаете, что за времена? Естественно, комсомольское групповое собрание, и на нем вся эта шобла великовозрастная покатила на Аркадия, а мальчики и девочки сидят робко.

Я многократно выступал в защиту Аркадия, стараясь быть аккуратным и сдержанным. Вот моя логика: человек погорячился, и были веские причины горячности. Его провоцировали, вместо того чтобы проявить к нему товарищеское сочувствие. Точно не помню другие выступления. Большинство молчало. Кажется, кто-то один поддержал фронтовиков. Кто-то, отметив святотатство проступка, предложил ограничиться внушением.

После долгой дискуссии — голосование. Предлагается исключить из комсомола, а это значило тогда — и из института.

И тут я совершил самый постыдный в моей жизни поступок, который я каждую минуту помню; я задержался с голосованием, повел глазами по сторонам и вижу, что все подняли руки. Все. И я вдруг почувствовал, что и я тяну руку вверх. Только оглянулся — и поднял. Мне сразу стало стыдно, в тот же момент. Но что сделано, то сделано. Посчитали. Потом оказалось, что все-таки одна рука была против — это была Рина Андреева, замечательная девочка, которая потом стала женой Аркадия. Я искал такие случаи в литературе, вспоминал рассказ Хаджи-Мурата о том, как он струсил однажды. На самом деле оправдания нет. Я это помню.

Теперь решение группового собрания должно было утвердить собрание потока, потом курса. Вместе с Лялей Саксоновой, с которой меня связывала дружба до самой ее кончины, мы пошли в комсомольское бюро к Алику Сыркину, рассказать о беде Аркадия и нашем постыдном голосовании. Его усилиями (были и другие приличные люди) дело свернули на строгий выговор. Аркадий остался в комсомоле, следовательно, и в институте. Странно: после собрания он относился ко мне по-прежнему дружески. И это было для меня дополнительным терзанием

Как говорят, он стал очень хорошим ревматологом. Он на шесть лет старше меня. Должно быть, его уже нет в живых.

Абрам Львович Сыркин — знаменитый теперь профессор. По старой дружбе он меня лечит.

Это была самая важная причина, по которой я решил, что должен уйти из института. Было непросто уйти и перейти в университет. Я опущу анекдотические подробности этого перехода и обстоятельств того, как мне удалось завершить образование в 1954-м, тогда же, когда я должен был окончить мединститут.

А дальше — нормальная научная работа. Предмет и результаты такой работы — не тема для интервью. А вот традиции и обстоятельства работы в советских научных учреждениях, привычные нам, но находящиеся в противоречии со здравым смыслом и приличиями, — интересная и важная гражданская тема. Но об этом или подробно, или ничего. У меня есть наброски на этот счет, может быть, я сумею когда-то их опубликовать.

1968

1968Вернусь к началу гражданской активности. О первом эпизоде, наивной защите унижаемой науки, я рассказал. И следующие эпизоды опять о науке, но уже не на факультетском уровне.

После аспирантуры, еще до защиты диссертации, я оказался в Теоретическом отделе Института биофизики Академии наук. Отдел был организован выдающимся математиком Израилем Моисеевичем Гельфандом. Он тщательно отобрал сотрудников. И не только по профессиональной квалификации. Получился замечательный коллектив, объединенный крепкой дружбой. Там была Тата Харитон, историк по образованию (а у нас — лаборант), дочь Юлия Борисовича Харитона и невестка Николая Николаевича Семенова. Она свела меня и моих друзей со своими знаменитыми родственниками.

Вот следующий мой околонаучный гражданский шаг (собственно, даже два следующих) связан с академиком Н.Н. Семеновым, нобелевским лауреатом, основателем важного направления физики, директором крупного академического института.

В 1964 году Николай Николаевич предложил мне и моим друзьям Л.М. Чайлахяну и М.Б. Беркинблиту помочь ему со статьей, разоблачающей Лысенко. Это было важно, мы согласились. Собственно, мы написали статью втроем, а Николай Николаевич не написал ни одного слова. Но он был не просто полноценным соавтором — он был ведущим соавтором. Он придирчиво читал каждую строчку, привставал на каждом месте, требовал объяснений, выступал с возражениями. Было непросто убедить его, что мы и здесь правы, а Лысенко опять не прав. Что Лысенко не прав, он и сам знал, но не успокаивался, пока не будет достигнута строгость аргументов, выразительность стиля. Словом, стремился к совершенству. Наконец статья была написана. Мы втроем считали ее основательной, спокойной, убедительной и не оставляющей камня на камне от бреда Лысенко. Однако Николай Николаевич отдал статью журналистам для стилистической правки. Что ж, это не лишнее. Но тут настала эра философов. Юра Семенов, сын Николая Николаевича и муж Таты, наш общий приятель, был философ. (Он очень казнился этой ошибкой молодости.) Вот он нашел каких-то своих коллег, и они взялись за эту нормальную, хорошую статью. Они видели свою задачу в том, чтобы доказать: именно эта статья соответствует канонам марксизма, а вовсе не лысенковские утверждения, будто это он марксист. Как-то они это показали. Я этого не умею понимать. Статья была заметно испорчена, но смысл в ней остался.

Эту статью приняла газета «Правда», и были готовы гранки. Семенова попросили прислать его помощников (нас), чтобы считать гранки и снять вопросы. Нас привезли в редакцию на машине и глубокой ночью развезли по домам. Я в первый раз в жизни приехал в Подлипки на машине.

Незабываемое впечатление от редакции «Правды». О, если бы в нынешних наших редакциях был такой порядок! Скрупулезная, до знака препинания, сверка всех цитат. Занудная, строжайшая проверка точности изложения чужого мнения. Ведь это ж надо было по ссылкам раскопать многие десятки работ! И не было тогда интернета, но несколько младших сотрудников умудрялись это сделать. Цены бы не было этой газете, если б не врала ежедневно.

Сказали, завтра будет в номере. Завтра нет, и послезавтра, и через три дня нет статьи. Н.Н. — лауреат, член президиума академии, кандидат в члены ЦК, а вот «Правда» его не печатает.

Не помню, откуда пришли сведения, что Лысенко узнал об издательских планах и включил свой аппарат давления.

Семенову сообщили, что публикации не будет. Он был шокирован. На грани скандала, стал выяснять, в чем дело. Однажды на приеме в Кремле он обратился с этим вопросом к Демичеву. Тот показал на кого-то и спросил: «Вы знакомы?» — «Нет, не знаю, кто это». — «Он может дать вам хороший совет, обратитесь к нему». Николай Николаевич стал горячо излагать этому человеку проблему. Он спрашивает: «А при чем здесь я?» — «Вот Демичев посоветовал». Тот говорит: «Нет, Петр Нилович, наверное, пошутил, я Семичастный, председатель КГБ. Но все-таки расскажите подробнее». Николай Николаевич рассказал. «А почему бы вам не напечатать в “Науке и жизни”? Солидный научный журнал. При чем здесь “Правда”, это не по профилю».

Редактор «Науки и жизни» был учеником Николая Николаевича, у них были хорошие отношения. Он говорит: «Ладно, у меня большой тираж, про эту статью все узнают, будут читать».

Отнесли в «Науку и жизнь». И вдруг ответ: нет, статью не берем. Семенов вышел из берегов, кричит по телефону: «Да ты кто такой? Ты что о себе думаешь?» А все равно: «нет», «не годится», «не по профилю».

Вдруг вызывает Н.Н.: «Звонок по вертушке, срочно ехать в “Науку и жизнь”. Статья идет в послезавтрашний номер». Мы помчались и опять просидели там долго. Статья появилась. Естественно, под именем Семенова. Николай Николаевич со смехом рассказал нам, что Лысенко, прочитав статью, заметил: «Да, якись неглупые хлопцы писали. То я теперь розумию, як вин Нобелевскую отримав» (смеется).

Статья имела успех. Она вышла за один-два месяца до собрания АН СССР, на котором Лысенко был низложен.

Я упомянул еще об одном эпизоде, так сказать, «научной гражданственности». Увы, рассказывать его слишком долго. Жаль, он очень поучителен. Н.Н. силой затащил меня в эту историю. Дело было в отвратительной склоке, которую затеяли престарелые научные интриганы в Ленинграде, в Институте физиологии АН. Разумеется, они защищали павловское учение от ревизионистов и космополитов, опираясь на марксизм и советскую идеологию, а более всего — на злобный патриотизм Ленинградского обкома. Скандал достиг такого масштаба, что Президиум АН поручил разобраться вице-президенту Семенову. Н.Н. учредил комиссию и назначил меня ее членом и ответственным секретарем. Комиссия наполовину состояла из самостоятельных научных авторитетов, наполовину из грамотных и робких. Эти поглядывали наверх, но верхом, по совести, выбрали Семенова — авось защитит от обкомовского гнева. Комиссия писала объективные рецензии, но в драку не вступала. Мы доблестно выиграли битву с клеветниками: я — семеновским авторитетом, а он — моими руками.

— В начале разговора вы сказали, что 1966 год был рубежным для вашего гражданского самоопределения.

— Да, так. Поздней осенью 1965-го мы гуляли с моим другом Михаилом. Зашел разговор про арест Синявского и Даниэля: «Видишь, Сережа, что вокруг творится? Может быть, нужно что-то делать?» Мы присели на скамейку, сметя с нее снежок, и я сказал: «А что делать? Я вижу один способ поправить дело — накопить взрывчатки, пробраться в тот вонючий дом, где они собирают свои вонючие съезды, и взорвать их всех к чертовой матери. Но если бы даже у меня были эти возможности, надеюсь, я все-таки не поступил бы так. Ведь если бы я это сделал, я стал бы точно таким же, как они. Зачем же мне тогда своих убивать?

Нет, я не хочу им уподобиться. Что же мне делать? Я вижу для себя только один выход — честно заниматься моей честной наукой. Уж насколько успешно — другой вопрос. Но честно, и тогда я могу уважать себя».

Так кончился этот разговор. А в январе суд.

С друзьями (Евгений Рывкин, Арий Мизякин), Московская область, лето 1974, перед арестом

С друзьями (Евгений Рывкин, Арий Мизякин), Московская область, лето 1974, перед арестом— Вы к тому времени читали что-нибудь из текстов Синявского и Даниэля?

— Тогда — нет. Очень скоро прочитал, а в то время я мало читал самиздата, но что-то доходило.

— А радио слушали?

— Я старался слушать, но опять-таки позже стал больше стараться. Кое-что слушал; помню, что мне очень нравился Анатолий Максимович Гольдберг [на Би-би-си]. Но трудно же было слушать.

— Глушили?

— Да. Потом стало легче. Когда меня прогнали из университета, я стал летом бывать далеко от Москвы по новой работе. Тогда и слушал. А так рассказывали друг другу. В этом круге сплетен не бывало. Ученые все-таки. А кое-что узнавали, читая советские газеты между строк. Это тогда многие умели.

Первый мой гражданский шаг, который был посвящен совсем другим проблемам, нежели насилие власти над наукой, как раз касался суда над Синявским и Даниэлем. Т.е. того самого события, которое послужило поводом совсем недавнего разговора с Мишей. И я, не задумываясь, поступил вопреки своему мнению. Мы решили, что не будем писать коллективный протест сотрудников отдела. Кто захочет, пишет независимо. Из теоротдела было несколько писем. То, которое написал я, подписали еще двое наших сотрудников и незнакомый мне Николай Каверин — сын Вениамина Каверина.

— Это МГУ?

— Нет, это теоротдел Института биофизики. Именно там Гельфанд создал свой отдел.

— Нашлось четыре подписанта?

— Нет, только в этом письме четыре. Было еще несколько писем из теоротдела. Мы не спрашивали друг друга, писал ли. Эта деликатность очень естественно возникла среди диссидентов. Захочет, чтобы я знал, — сам скажет.

— Куда вы адресовали эти письма?

— Наше письмо было адресовано в Президиум Верховного Совета СССР. Это был естественный адрес. Письмо было короткое. Его смысл: в связи с состоявшимся судом мы обращаемся к вам, поскольку Президиум Верховного Совета — высшая инстанция, осуществляющая конституционный надзор (тогда же не было Конституционного суда), а результаты этого процесса заведомо противоречат конституции. Просим вас устранить эти опасные противоречия.

— У вас уже тогда было понимание, что все это бессмысленно, или, наоборот, были надежды, что будут сдвиги, поворот к либерализации?

— Безрезультатно, но не бессмысленно. Эти размышления заняли огромное место в моей жизни. Конечно, уже тогда я знал, что власть будет давить протесты, а вовсе не прислушиваться к ним. Так что иллюзий не было. Но я легко отказался от поверхностной позиции, будто, кроме бомбы, нет приема.

Я понял, что самоуважение от честных научных занятий — фикция, пожалуй, даже унизительная, как всякая мистификация. Твое отношение к насилию, хамству, лжи ничего не стоит, пока ты «высказываешь его про себя».

Что же до результатов — ну что результаты? Каждый народ заслуживает ту власть, которую имеет. Невозможно изменить власть, не заслужив лучшей. Вряд ли ее заслужишь молча. В общем, я стал зарабатывать право на настоящее, а не поддельное самоуважение.

Вспоминается: «Говорить правду легко и приятно». В самом деле так — ясно чувствуешь облегчение.

Наше письмо не попало в сборники, но каким-то самиздатом было учтено. Это имело интересное следствие. Николай Николаевич пригласил нас, своих соавторов, погулять. Он и прежде нередко нас приглашал, но в гости. А тут погулять. Погулять так погулять — встретились. Семенов почему-то обращается только ко мне: «Сережа, я слышал, что вы написали письмо с протестом против приговора Синявскому и Даниэлю. Разве ученый позволит себе высказать мнение о чем-то, о деталях чего он совершенно не осведомлен? Вы читали это дело?» К тому моменту я прочел что-то из вмененных подсудимым произведений. Но это не важно. Я ответил: «Николай Николаевич, мне не надо читать никакого дела. Я точно знаю, что в Советском Союзе нет закона, запрещающего писателю издавать свои произведения, где ему заблагорассудится, и нет закона, воспрещающего ему пользоваться литературным псевдонимом. Какие претензии к этим писателям? Содержание их произведений? Но это повод для литературного разбора, а не для обвинений в публикации за границей. Им вменяется 70-я статья, агитация и пропаганда с целью ослабления, свержения и т.д. Это откуда следует? Почему главный довод в пользу этой статьи — тайная переправка за границу и псевдоним?» Семенов подумал и говорит: «Вы правы, такого закона нет. А если бы он был, вы были бы рады? Вы же знаете, как у нас законы принимаются. Ну, эти двое отсидят без закона. Это плохо. Зато закона нет — это хорошо». Он потряс меня этими соображениями: боже мой, и это Нобелевский лауреат (смеется)!

На самом деле он все понимал. Его интеллектуальная мощь вне сомнения. У многих наших корифеев она достигает уровня Андрея Сахарова.

Проблема российской интеллигенции — совсем другая проблема. Думаю, нехорошо говорить «трусость», точнее, «реалистическая осторожность». Для нашей истории это как бы и не еще хуже — осторожность не вызывает такого стыда, как трусость.

— То есть серьезность этих предостережений вы себе тогда не представляли?

— Нет. По этому поводу никого из нас не трогали. Думаю, сложили эти письма в архив какого-то отдела КГБ. Занесли авторов в соответствующие списки.

— В 1968 году была уже другая реакция?

— Конечно. Вы спрашиваете меня, когда был сделан решающий выбор? Нет, не на эпизоде писательского суда. Я знал, что приговор не изменят. Повторю — честной науки для самоуважения не хватило. Но я понимал, что особых последствий не возникнет.

Ну да, буду не просто беспартийным, а еще и с такими письмами. Наверное, это не будет способствовать моей научной карьере, ну и черт с ней! В конце концов, если я что-то умею в науке, я это сделаю. А если я не умею, то никакая карьера мне не поможет.

А 68-й — совсем другое дело. До этого года прошли еще политические процессы и протесты по ним. А тут Прага. Потом образование Инициативной группы, некоторое участие в «Хронике». После 68-го я занял уже некое место в чекистских списках, как я понимал. Тут уж глупо было надеяться, что авось пронесет.

Конечно, жаль было рисковать наукой. У нас тогда сложился хороший авторский коллектив, пять человек. Аршавский, Беркинблит, Ковалев, Смолянинов, Чайлахян. В этом коллективе каждый что-то значил, и я тоже. Я понимал, что значу я, а что мои друзья значат. Эти годы были временем нашего общего заметного содержательного продвижения в научных проблемах, о которых я говорить не буду. И этот период кончился, кстати сказать, в 1974 году.

— С вашим арестом?

— Да.

— То есть до ареста вы все-таки занимались наукой?

— Все-таки занимался, да.

Окончание следует.

Понравился материал? Помоги сайту!

Поцелуй Санта-Клауса

Поцелуй Санта-Клауса

Запрещенный рождественский хит и другие праздничные песни в специальном тесте и плейлисте COLTA.RU

11 марта 2022

14:52COLTA.RU заблокирована в России

3 марта 2022

14:53Из фонда V-A-C уходит художественный директор Франческо Манакорда

12:33Уволился замдиректора Пушкинского музея

11:29Принято решение о ликвидации «Эха Москвы»

2 марта 2022

18:26«Фабрика» предоставит площадку оставшимся без работы художникам и кураторам

Все новости