Томас Венцлова: «В Литве получилось лучше, чем в России»

Диссидентство как путь поэта в эмиграцию

© Getty Images

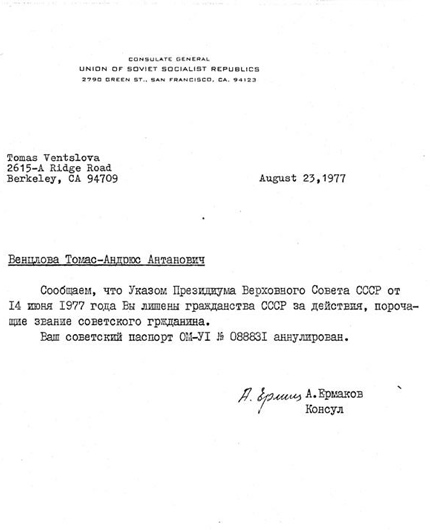

© Getty ImagesТомас Венцлова (11 сентября 1937 года, Клайпеда) — литовский поэт, переводчик, эссеист, литературовед и правозащитник. Сын писателя Антанаса Венцловы (1906—1971), в 1940—1943 годах — наркома просвещения Литовской ССР, в 1954—1959 годах — председателя Союза советских писателей Литовской ССР, члена секретариата СП СССР. С 1946 года жил в Вильнюсе. В 1960 году окончил филологический факультет Вильнюсского университета. В 1966—1973 годах — внештатный преподаватель Вильнюсского университета. В 1972—1976 годах — завлит драматического театра города Шяуляй. В 1974—1976 годах — сотрудник отдела философии Института истории АН Литовской ССР. В 1976 году — один из основателей Литовской Хельсинкской группы. Выехал из СССР в США по приглашению университета Беркли 25 января 1977 года, 14 июня 1977 года указом Президиума Верховного Совета СССР лишен советского гражданства. В 1977—1980 годах преподавал в университетах Лос-Анджелеса и Огайо. C 1980 года — профессор Йельского университета. Живет в Нью-Хейвене, США.

— Если говорить о правозащитном движении в Советском Союзе, чем ситуация в Литве отличалась от ситуации в Москве, в Ленинграде, в России в целом?

— Прежде всего, Литва — это не Россия, это отдельная страна. Каковой она и стала после распада Советского Союза, каковой она была до 1940 года. Страна совершенно другая. Прежде всего, явно ориентированная на Запад, на Европу, католическая, не православная. И вот этот сепаратизм, то есть стремление к независимости, в Литве был очень силен. Практически вся интеллигенция думала в глубине души об этом, хотя старалась вслух об этом не говорить. То же самое касается и более широких слоев населения. Об этом думали и многие литовские коммунисты, может быть, и не все, но, я полагаю, большинство. То же имело место в Латвии, в Эстонии, в большой степени в Грузии, в меньшей, но все-таки в заметной степени — на Украине. Кроме того, у нас где-то уже, по крайней мере, с начала 1970-х годов или даже раньше довольно откровенно сопротивлялась советской власти католическая церковь. Она была прошита гэбистами и приспособленцами, но тем не менее была достаточно независимой. Такого не было в других областях тогдашнего Советского Союза. И католики стали издавать — кстати, под воздействием и по модели русской «Хроники текущих событий» — «Хронику Литовской католической церкви». Выходил такой журнал, неофициальный, подпольный, проникал на Запад, там перепечатывался, переводился на разные языки, его читали папы римские, особенно Иоанн Павел II, поляк, который даже знал литовский язык. Журнал был чисто фактографический: тут-то и тут-то таким-то образом нарушены элементарные права верующих или священников. Никаких особых комментариев там не было, никакой особой ругани не было. Но сами факты были достаточно красноречивы. После этого журнала появились и другие неофициальные или подпольные журналы, люди писали там под псевдонимами, всего этих журналов в Литве было четырнадцать, больше, чем в любой другой части тогдашнего Советского Союза. Эти четырнадцать были в основном националистическими, сепаратистскими, они выступали за независимость Литвы, и все статьи, так сказать, били в эту точку, что это народу совершенно необходимо, без этого он погибнет. Я бы не сказал, что это было на очень высоком интеллектуальном уровне, но люди, которые этим занимались, были людьми достаточно храбрыми. Имена их оставались мало кому известными. Был такой момент, когда КГБ арестовал в Литве четырнадцать человек, и все сказали: «Ну вот, было четырнадцать журналов — теперь ни один из них не будет выходить». Потому что каждый журнал — это якобы один человек. Но оказалось не так, большинство журналов продолжало выходить и после этого. Такова была картина в Литве в конце 1970-х — начале 1980-х годов.

1959 г.© Из личного архива Томаса Венцловы

1959 г.© Из личного архива Томаса Венцловы— Можно ли сказать, что благодаря особенностям национального характера, которые вы очертили, политика КГБ и вообще обстановка в Литве были чуть либеральнее, чем, например, в Москве или в Ленинграде?

— Вы знаете, и да, и нет. Обстановка была, пожалуй, более либеральна в области культуры. То есть в Литве можно было писать и даже выставлять абстрактные картины, что в Москве или в Питере пресекалось, даже, как вы помните, бульдозерами. В Литве можно было ставить довольно неожиданные по советским понятиям спектакли, можно было печатать кое-что из того, что не проходило в Москве и в Петербурге, — Рильке, Борхеса, я и сам этим занимался. То есть интеллигенцию в определенной степени старались этим подкупать. Но сепаратистов, национально мыслящих людей — можно называть их националистами, я это не всегда считаю отрицательным термином, хотя сам я не националист, — или католических активистов, конечно, преследовали, ловили, и, может быть, даже чуть более усердно, чем в России.

1969 г.© Из личного архива Томаса Венцловы

1969 г.© Из личного архива Томаса Венцловы— Вы упомянули важнейшую диссидентскую институцию Литвы — «Хронику Литовской католической церкви», которая была создана во многом по модели московской «Хроники текущих событий», но вы лично были причастны к созданию другой важнейшей институции, которая наследовала Московской Хельсинкской группе, а именно — Литовской Хельсинкской группы, организованной в конце 1976 года. Как вы оказались в компании людей, создавших эту организацию? Ведь пятью годами ранее, в начале 1972 года, в Вильнюсе у вас вышел сборник стихов, в 1962 и 1965 годах были опубликованы две научно-популярные книги. Как проходила ваша эволюция — от человека, который официально печатается в Литовской ССР, до участника диссидентской группы?

— В 1972 году у меня вышел маленький сборник стихов. Причем я пытался его пробить в печать лет пятнадцать. Естественно, содержание сборника как-то менялось по ходу дела, появлялись новые стихи, но пробить его было трудно. В принципе считалось, что можно печатать стихи, даже вполне модернистские, но при этом надо иметь «локомотив» — похвалить Ленина, или Фиделя Кастро, или обоих, а потом уже можно печатать то, что хочешь. Но я на это не шел. Практически все молодые поэты на это шли, а я нет. И мне в конце концов удалось этот сборник издать без Ленина и без Фиделя Кастро, что было исключением. Потом, году к 1975-му, я очутился в своеобразном вакууме, то есть меня перестали печатать вообще. Я работал как переводчик, причем переводил вещи, тоже не вполне приемлемые для властей, включая Пастернака, Мандельштама, Томаса Стернза Элиота, Дилана Томаса, Сен-Жона Перса, Джойса (три главы из «Улисса»), и это удавалось как-то печатать. Но потом, с 1975-го примерно года, это прекратилось наглухо, напрочь. Тогда я [9 мая 1975 года] написал письмо Центральному комитету Коммунистической партии Литовской ССР и отправил его. Но я, не будь дурак, копию этого письма послал в самиздат, оно проникло именно в «Хронику Литовской католической церкви» и тем самым попало на Запад, хотя я понятия не имел и до сих пор не имею, какими путями это шло в «Хронику». Я в «Хронике» сам не участвовал и даже не очень знал людей, которые этим занимались, ну, может быть, одного-другого подозревал, что они к этому причастны, но не более того. И именно одному такому знакомому я дал копию письма. И вот это, так сказать, проникло: какими путями — я до сих пор не знаю, в конце концов, это меня не так уж интересует, главное, что проникло. Письмо на Западе вызвало некоторую сенсацию. В нем было написано: поскольку я больше не могу участвовать в культурной жизни, то в согласии с Декларацией прав человека и действующими законами прошу разрешить мне выезд на постоянное жительство за границу. Это восприняли как текст сумасшедшего, да в какой-то мере так оно и выглядело даже в моих собственных глазах. Меня вызвали через месяц в ЦК — у них, наверное, было такое правило: отвечать на запросы трудящихся в течение месяца — и сказали: мы готовы забыть это, это написано в минуту отчаяния, живите и работайте, никто вам особенно мешать не будет. На что я сказал: я готовился написать это письмо всю свою сознательную жизнь и раз уж написал, то отказываться не буду. На это мне сказали: тогда идите в ОВИР, если у вас есть для этого хоть малейшие основания. Оснований у меня не было, поэтому ОВИР меня отправил восвояси.

Середина 70-х годов© Из личного архива Томаса Венцловы

Середина 70-х годов© Из личного архива Томаса Венцловы— А что они имели в виду под основаниями?

— Родственники за границей, объединение семей — вот такие вещи. Евреи могли уезжать в Израиль, хотя и не все, но я не еврей. Но потом, услышав, что я написал такое письмо, мои знакомые на Западе, в частности, Иосиф Бродский, уехавший в 1972-м, и его друг Чеслав Милош, польский поэт, вильнюсский человек, который интересовался тем, что в Вильнюсе происходит, это письмо прочли, заинтересовались моей судьбой, стали шуметь, печатать про меня в разных газетах, говорить об этом по радио, и Милош мне прислал приглашение в университет Беркли — на один семестр, преподавать. Я с этим приглашением попробовал опять пойти в ОВИР, мне сказали: не смешите народ, разрешение преподавать — это чисто ведомственное дело, это проходит через служебные инстанции, к которым вы не имеете отношения, поэтому идите подальше. Ну, я ушел подальше и стал откровенно вести себя совершенно как диссидент.

Дело в том, что тогда были диссиденты открытые, как Александр Гинзбург, Наталья Горбаневская, Владимир Буковский, и были сочувствующие — некий круг вокруг этих людей, к которому я и сам принадлежал. К нему вообще принадлежали очень многие. Кстати, я знал и Гинзбурга хорошо, и Горбаневскую. Буковского, правда, не знал, он сидел, когда я жил в Москве, мне не случилось с ним тогда познакомиться. В случае чего люди из этого круга иногда вставали на место выбывших диссидентов. Не все и не всегда, но это довольно часто случалось. За этим кругом был еще более широкий круг, а за этим кругом была вся так называемая либеральная интеллигенция — Окуджава, Высоцкий, люди из «Нового мира», подпольные художники… Но они совсем не обязательно становились откровенными диссидентами. Хотя нам, конечно, было легче знать, что такие люди существуют. И после этого письма я стал открытым диссидентом. О том, что я диссидентам сочувствую, знали и КГБ, и партийные верхушки, но пока я не шумел, можно было как-то существовать. А тут существовать уже стало трудно. И вот ко мне пришли два человека: один из них был католический активист, ныне покойный, его звали Викторас Пяткус. Он был старый политзэк, уже просидел лет пятнадцать, сел еще при Сталине, будучи мальчишкой, и долго сидел. Потом вышел и как-то существовал в Вильнюсе. Второй был Эйтан Финкельштейн, еврейский активист, которого интересовали выезд в Израиль и вообще проблемы того, что называлось «алия», то есть еврейское движение за выезд в Израиль. Он в этой области был активен и тоже жил в Вильнюсе. Очень любопытно и очень хорошо, кстати, что католический активист и еврейский активист, невзирая на разницу вероисповеданий и взглядов, нашли общий язык. И под воздействием Андрея Дмитриевича Сахарова, который был в декабре 1975 года в Вильнюсе на процессе Сергея Ковалева, они решили по образцу Москвы устроить Литовскую Хельсинкскую группу. Всего таких групп было пять: Московская, Украинская, Литовская, потом Грузинская под руководством небезызвестного Звиада Гамсахурдии, который позднее стал президентом независимой Грузии (но не самым удачным президентом) и погиб, и потом еще была Армянская, которая себя практически ничем не проявила. И вот они сказали: «Ты сейчас стал довольно известным человеком, о тебе говорит западное радио. Мы организуем такую группу, пока она еще о себе не объявила. Может быть, ты вступишь?» Я говорю: «Ребята, я, конечно, все душой за и считаю, что это очень полезное дело, но я же хочу уехать! Не исключено, что меня выкинут за пределы Советского Союза, что мне, собственно говоря, и нужно, а вы останетесь, и вас посадят лет на пятнадцать. Хорошо же я тогда буду выглядеть — как дезертир и предатель! Поэтому я очень сомневаюсь, следует ли мне в группу вступать». Они мне сказали: «Ну, знаешь, во-первых, не выкинут, а тоже посадят. Пятнадцать лет мы тебе почти гарантируем. Но если не посадят, могут выкинуть. И Эйтана тоже могут выкинуть, он подает на Израиль, но находится в отказе. И кого из вас выкинут, тот будет представителем группы на Западе. Будете делать нам рекламу». И дали мне книжку прочитать — воспоминания Эдуарда Кузнецова, он проходил по «самолетному делу», его приговорили сначала к смертной казни, а потом дали 15 лет.

Томас Венцлова и Михаил Мильчик. Ленинград. 1977© Archive of Ramūnas Katilius and Elė Katilienė

Томас Венцлова и Михаил Мильчик. Ленинград. 1977© Archive of Ramūnas Katilius and Elė Katilienė— «Дневники» Кузнецова, которые Габриэль Суперфин помог передать на Запад в 1972 году.

— Да-да, он, сидя в тюрьме, написал некий текст, который удалось переправить на Запад, там его напечатали, и это проникло в Союз, в том числе и в Литву, и они мне это дали прочесть. Я за ночь прочел и стал дрожать мелкой дрожью, потому что там советская тюрьма описана в очень откровенном виде, и совершенно ясно, что это одно из самых небольших удовольствий, которые в мире бывают. А потом пришел к ним — после этой книжки мне стало стыдно не вступать. Так что я вступил. Это было в конце 1976 года, где-то в ноябре. И еще два человека вступили. Пяткус нашел католического священника, очень пожилого человека по фамилии Гаруцкас, он был иезуит, провинциальный настоятель в литовской деревне. И меня попросили кого-то найти, но чтобы был, скорее, левый. Потому что мы считали, что Хельсинкская группа должна объединять людей самых разных взглядов, это должна быть как бы модель будущего литовского парламента, чтобы были левые, католики, нацмены (Финкельштейн был нацменом) и просто интеллигенты. Вот я был не то чтобы католик, нацмен, не то чтобы сильно левый, но просто литовский интеллигент. «И найди еще кого-нибудь, по возможности левого, даже коммуниста можно, если таковой найдется». И я нашел пожилую женщину, с которой был знаком, [Ону] Лукаускайте, писательницу, которая просидела десять лет в Воркуте, потом вышла и жила в городе Шяуляй. Уже очень немолодая, чудесная совершенно женщина, бывшая эсеровская активистка. Она участвовала в антисталинском движении еще в 1940-е годы, за что и села. Но потом вышла и относительно спокойно жила. Когда я к ней поехал, повел ее погулять и на улице, подальше от чужих ушей, рассказал ей об этой идее, она сказала: «Вот это то, чего я всю жизнь ожидала! Начинается какое-то серьезное дело. Конечно, я вступаю! Тем более мне семьдесят с лишним, меня уже, вероятно, не посадят, ну, может быть, сошлют, но к этому я человек привычный». И вступила. И нас оказалось пять человек. Трое поехали в Москву, потому что в Москве есть иностранные корреспонденты и дипломаты, можно связаться с Западом. Поехали в трех разных поездах — Пяткус, Финкельштейн и я. Документов с собой не везли на всякий случай, если кого-то ссадят с поезда, то двое, может быть, останутся. Двое стариков, священник и эсерка, уже не поехали, но дали нам разрешение использовать их имена и фамилии. И мы так доехали до Москвы, никого не ссадили, пошли ко Льву Копелеву. У него была одна из немногих на всю Москву машинка с латинским шрифтом. И мы на этой машинке быстро сочинили манифест группы на литовском языке, потом перевели его еще и на русский. Пошли [26 ноября 1976 года] на квартиру Юрия Орлова, которую он нам предоставил. Там был Анатолий Щаранский, худо-бедно, но лучше нас всех знавший английский язык. Созвали иностранных корреспондентов, они пришли, и Щаранский перевел это все с листа с русского языка на английский. Мы обнародовали манифест, что будем принимать жалобы на нарушения прав человека от всех, кто считает себя ущемленным, и объявляем свои фамилии и адреса. Это было открытое движение. Принцип Хельсинкских групп был, как вы знаете, таков: мы действуем в рамках существующего законодательства. И если нас посадят, то правительство само нарушает свои законы. Это был очень важный момент. Два новых принципа, во всяком случае, для Литвы. Первый — что мы занимаемся не только национальными вопросами и не только вопросами католической церкви. Ими тоже, и если кого-то сажают за то, что он агитирует за независимость Литвы, то мы этим занимаемся. Если кого-то сажают за католическую, излишнюю с точки зрения властей, активность, мы тоже этим занимаемся. Но мы занимаемся и проблемами меньшинств, и проблемами свободного выезда, и многими-многими другими. Кстати, если ущемляют православного, или баптиста, или иудаиста, да хоть буддиста — такие тоже попадались в Литве, и с ними случались неприятности, — то мы тоже этим занимаемся. Это первый принцип — не конфессиональный и не чисто национальный. Любой человек на территории Литвы, тогда еще Литовской ССР, чьи права ущемлены, может к нам обратиться, и мы стараемся ему помочь. И второй принцип — мы, в отличие от прежних деятелей, действуем открыто и настаиваем на том, что наша деятельность вполне законна. Так вот это и пошло. Мы стали писать документы и передавать их на Запад — о нарушениях прав человека в Литве.

Когда я вернулся в Вильнюс, мать и жена мне сказали: «Тебя приглашают в Министерство внутренних дел такого-то числа к такому-то часу». Я в шутку всегда говорил, что взял «допровскую» корзину, как у Ильфа и Петрова написано, положил чистое белье, зубную щетку и пошел в Министерство внутренних дел. На самом деле я ничего не взял, но немножко побаивался, что, может быть, оттуда уже и не выйду. Это было спустя месяц после обнародования манифеста. А там мне сказали: «Вот у вас предложение от университета Беркли. Почему вы не едете?» Я говорю: «У меня нет ни иностранного паспорта, ни выездной визы». Они сказали: «Будет и паспорт, и виза, только уезжайте». Я говорю: «Нет, мне надо посоветоваться с семьей, с друзьями». Они сказали: «Даем на это две недели». Ну, и мать, и жена сказали: «Поезжай. Лучше уехать, чем сидеть». Друзья все до единого сказали: «Поезжай, будешь нашим представителем». А еще через месяц я улетел из московского аэропорта «Шереметьево», как сейчас помню. И оказался на Западе. Причем не просил политического убежища. Сразу сделал заявление для печати, для прочих СМИ, что мое пребывание на Западе временно, я остаюсь членом Литовской Хельсинкской группы и буду в меру сил представлять на Западе ее интересы. Политическое убежище не прошу, чтобы иметь возможность вернуться в Литву и там участвовать в работе группы. Но через некоторое время меня лишили советского гражданства специальным указом Верховного Совета, и я очень этим гордился, потому что был девятый. Мы называли это «космонавтами». Первый «космонавт» был Троцкий, лишенный [в 1932 году] советского гражданства — это считалось наказанием худшим, чем «вышка», но о случае с Троцким уже все забыли. Второй такой человек — Светлана Аллилуева. В шутку, что, наверное, некрасиво, ее называли среди «космонавтов» Лайкой. Потом был Солженицын — это уже Гагарин. А я был девятый, то ли Терешкова, то ли Попович, во всяком случае, в первой десятке «космонавтов». Потом «космонавтов» стало около 40, в том числе Ростропович, Любимов, Аксенов… но это уже после меня. И я поговаривал: ну, это мелюзга, а вот девятый человек — кое-что… Это, конечно, наглая шутка. Ну, вот так я оказался на Западе. Был приглашен на комиссию американского Конгресса, сделал там публичный доклад о положении в Литве, после чего меня лишили гражданства. Это случилось не сразу, примерно через полгода. Но тогда я уже попросил политического убежища в США, которое и получил. Был уверен, что никогда больше не увижу Литву, Москву, Питер, а там оставались мои родственники, не говоря уже о друзьях. Пяткус вскоре был посажен на пятнадцать лет как глава группы, отсидел одиннадцать, но в перестройку вышел и еще долго жил, долго был активен. Эйтан Финкельштейн через шесть или семь лет выехал-таки в Израиль, сейчас он живет в Германии. Два старика, то есть священник и эсерка, сильно не пострадали, умерли своей смертью. Вот такая вот история Литовской Хельсинкской группы.

© Из личного архива Томаса Венцловы

© Из личного архива Томаса Венцловы— Насколько вы в этой опасной игре с КГБ надеялись, что имя вашего отца послужит вам охранной грамотой? Или это уже не играло роли?

— Это не мне судить. Отец мой, известный писатель и номенклатурное лицо (кстати, таким был и отец Звиада Гамсахурдии), был уже к тому времени покойным. Я стал открытым диссидентом только тогда, когда его уже не было в живых. При жизни он никогда пальцем не шевельнул, чтобы меня как-то прикрыть от властей, но само его существование, его статус, его имя воздействовали. Примерно как если бы Максим Пешков, сын Максима Горького, вдруг стал отчаянным диссидентом; это была бы примерно такая же ситуация. И тоже, наверное, была бы для властей загадка: что делать? Хотя при Сталине особой загадки бы не было, с ним бы расправились очень быстро. Но при Брежневе — уже была бы загадка. А после его смерти... мне трудно судить. Какую-то роль это, видимо, сыграло. Хотя Павел Литвинов, человек с еще более известной фамилией, все же сидел. Но он и сделал гораздо больше.

— Когда Андрей Дмитриевич Сахаров в декабре 1975 года, в день присуждения ему Нобелевской премии мира, был в Вильнюсе на суде над Ковалевым, куда его не пустили, вы с ним встречались?

— И Пяткус, и Финкельштейн с ним встречались, я — нет. С ним приехали свидетели защиты, в том числе родители Павла Литвинова, и их надо было где-то разместить, так вот они жили в моей квартире. Но я на суд над Ковалевым не ходил. В тот момент я уже письмо отправил, но все-таки с Сахаровым не встретился. Хотя то, что я с этими людьми связан, было для властей очевидно. Сам Андрей Дмитриевич жил на квартире Эйтана Финкельштейна.

— В мемуарном интервью Эллен Хинси, которое напечатано в «Иностранной литературе» в русском переводе (это фрагмент, насколько я понимаю, из готовящейся вашей мемуарной книги), вы рассказываете о своих московских друзьях, говорите о Горбаневской, упоминаете Гинзбурга. А с кем еще до отъезда из СССР из правозащитной среды вы познакомились и общались?

— До отъезда из СССР именно в связи с Хельсинкской группой я познакомился близко с Людмилой Михайловной Алексеевой. И до сих пор с ней в довольно близких отношениях, когда бываем в Москве, мы с женой у нее даже ночуем, как правило. Я с гордостью могу сказать, что мы друзья. Она была лидером Московской группы, приезжала в Вильнюс еще до основания Литовской группы, оказалась как бы нашим ментором, мы ее знакомили с положением в Литве.

Рамунас Катилюс, Иосиф Бродский и Томас Венцлова. 1972© Archive of Ramūnas Katilius and Elė Katilienė

Рамунас Катилюс, Иосиф Бродский и Томас Венцлова. 1972© Archive of Ramūnas Katilius and Elė Katilienė— Как относился к вашей диссидентской активности Иосиф Бродский, ваш друг? Обсуждали ли вы с ним эту сторону вашей жизни?

— Иосиф Бродский говорил мне, и говорил неоднократно: «Заниматься этим надо, и я очень уважаю людей, которые этим занимаются». Он очень хорошо относился к Сахарову, он хорошо относился к Буковскому, даже дружил с ним, прекрасно относился к Горбаневской. Что касается Гинзбурга, он говорил: «Это мой первый издатель, я этого никогда не забуду». Потому что первая публикация стихов Бродского была в «Синтаксисе» [№ 3 в 1960 году] у Гинзбурга. То есть отлично к ним относился, но продолжал: «Поэту этим заниматься не надо, потому что это отнимает время и силы. Надо сидеть и писать стихи». И поскольку я тоже как бы поэт, он меня немного за это порицал. Но я говорил, что раз я уж взялся за гуж, не говори, что не дюж, приходится заниматься. Я уже отвечаю перед своими друзьями, часть которых сидит в тюрьмах. Повторю: Бродский считал, что делать это надо, но у поэта свое дело, своя область, поэт занимается другим. Хотя в конечном счете эти области как-то соприкасаются.

У Бродского не было никакого осуждения по отношению к диссидентской работе, хотя конкретно отдельных диссидентов он недолюбливал — даже могу сказать, кого недолюбливал, но не скажу, это излишне.

— После вашего приезда на Запад вы продолжали заниматься делами Литовской Хельсинкской группы?

— Вы знаете, практически до момента освобождения Литвы. То есть лет одиннадцать, наверное. С каждым годом как-то меньше, поскольку сами дела Хельсинкской группы со временем почти прекратились. Я все-таки старался делать паблисити, как говорят по-английски, или пиар, как сейчас говорят (тогда говорили «рекламу»), тому же Пяткусу и другим людям, связанным с литовским диссидентским движением, и льщу себя надеждой, что, может быть, это им чуть-чуть даже помогало.

— Но формально вы оставались представителем Литовской Хельсинкской группы на Западе?

— Я формально им оставался до освобождения Литвы. Мы попытались тогда ее реанимировать, когда Пяткус вышел из тюрьмы — а он вышел в конце 1988-го или даже в 1989-м и вернулся в Вильнюс. Но это уже не имело большого смысла, уже можно было действовать в области прав человека иными способами. Пяткус стал советником президента Литвы по правам человека и пребывал в этом качестве, это как раз для него занятие отличное. А Анатолий Щаранский был уже израильским министром и приехал в Литву по поручению израильского правительства вести какие-то переговоры между свободной Литвой и свободным Израилем. Они с Пяткусом сидели в одной камере 18 месяцев вдвоем. Говорят, если посадить безумно влюбленных мужчину и женщину в одну камеру, то через несколько месяцев они глаза друг другу выцарапают и никогда не захотят больше друг друга видеть. Тем более два зэка, которые не являются влюбленными. Причем думали: тут католик, тут сионист, они обязательно поссорятся. А они не поссорились. Напротив, Пяткус попросил Щаранского, чтобы тот ему излагал основы Талмуда, а Щаранский попросил Пяткуса, чтобы тот ему излагал основы католической доктрины. И оба как-то просветились в этих областях и вышли большими друзьями. Так вот, когда Щаранский приехал в Литву, первый визит до того, как пойти к президенту, к премьер-министру, куда его приглашали, он нанес своему подельнику и сокамернику Пяткусу. На мой взгляд, это было очень красиво.

C Людмилой Алексеевой, 2007 г.© A. Žygavičiaus

C Людмилой Алексеевой, 2007 г.© A. Žygavičiaus— Сложилось так, что в постсоветской России люди из диссидентской среды — за исключением, пожалуй, Сергея Адамовича Ковалева — почти не принимали участия в строительстве нового государства. Так получилось, что они были очень быстро маргинализованы, и их роль, особенно после смерти Сахарова в 1989 году, в строительстве новой России оказалась ничтожна. А как это было в Литве?

— Я бы сказал, что в России все-таки принимала определенное участие в построении новой ситуации также и Людмила Алексеева, не только Сергей Ковалев. Но это исключения, я согласен. Если бы Сахаров жил дольше, кто знает, как бы у него сложилось, но он, к сожалению, скончался рано. В Литве диссиденты, связанные с «Католической хроникой» и с национальным движением, тоже оказались маргинализованы. Кроме нескольких крупных католических деятелей. Это были епископ [Юлийонас] Степонавичюс, который стал архиепископом Вильнюса и скончался вскоре, епископ [Винцентас] Сладкявичюс, который стал кардиналом (он тоже скончался), и, наконец, редактор «Хроники» [Сигитас] Тамкявичюс, который стал епископом в Каунасе, занял важное место в Литве и до сих пор здравствует, хотя уже ушел на покой. Так что католики приняли участие в строительстве новой Литвы, но не те, кто конкретно делал каждодневную работу по изданию «Хроники», те оказались, скорее, маргинализованными. А что касается тех, кто издавал подпольные газеты национального толка, — они, как правило, оказались не у дел и на это даже обижались: дескать, в Литве ничего не изменилось, это не та Литва, которую мы хотели... Они об этом писали, говорили, в Литве, слава богу, полная свобода слова, так же как, впрочем, какое-то время полная свобода слова была и в России. Но они в строительстве государства уже не принимали участия. Пяткус, как я сказал, стал советником президента по правам человека. Ну, это в какой-то мере синекура, хотя и не совсем. Он основал даже политическую партию, но большого успеха эта партия не имела.

— То есть в этом смысле ситуация похожа почти буквально — ведь Ковалев также был советником Ельцина по правам человека — на российскую?

— Да, в этом смысле похожа. Хотя в Литве получилось лучше, чем в России. Литва осталась вполне демократической страной, вошла в европейские структуры, и дай ей бог. И экономическое положение в Литве тоже значительно лучше, чем оно было в советское и даже в довоенное время. Правда, имеет место эмиграция, но куда меньшая, чем об этом иногда говорят.

Поцелуй Санта-Клауса

Поцелуй Санта-Клауса

Запрещенный рождественский хит и другие праздничные песни в специальном тесте и плейлисте COLTA.RU

11 марта 2022

14:52COLTA.RU заблокирована в России

3 марта 2022

14:53Из фонда V-A-C уходит художественный директор Франческо Манакорда

12:33Уволился замдиректора Пушкинского музея

11:29Принято решение о ликвидации «Эха Москвы»

2 марта 2022

18:26«Фабрика» предоставит площадку оставшимся без работы художникам и кураторам

Все новости