В проекте «Европа рядом», который Кольта делает при поддержке ЕС, мы сталкиваем лицом к лицу (как минимум в рамках одного материала) людей одной профессии из Европы и России — например, учителей истории, урбанистов, юристов и спецов по кибербезопасности.

На этот раз дошла очередь до наших коллег — журналистов, которые работают в острых зонах, людей, меняющих политическую и общественную действительность.

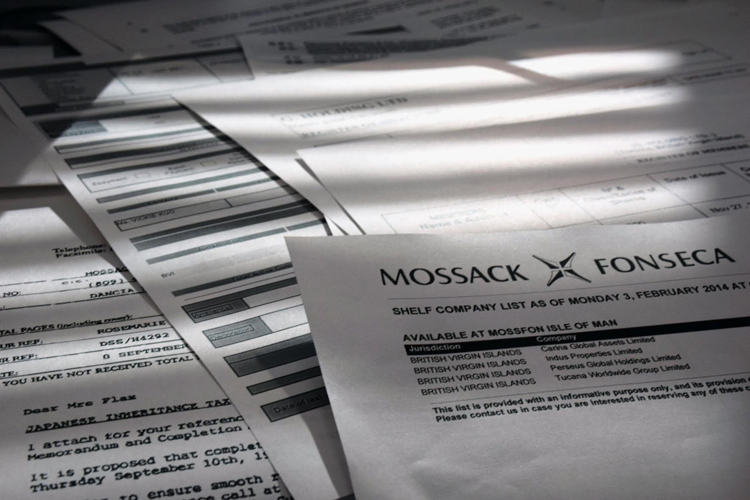

Юлия Смирнова поговорила с немецким журналистом из Süddeutsche Zeitung Бастианом Обермайером, который стоит, в частности, за публикацией «Панамского архива» (он и его коллеги получили за это Пулитцера), и с русским журналистом «Новой газеты» Павлом Каныгиным, который стал известен своими репортажами с украинской войны и расследованием обстоятельств крушения «Боинга 777».

Поддержка независимых журналистов и СМИ, свободы слова и информации — это основные приоритеты программы ЕС «Европейский инструмент в области демократии и прав человека». Также напоминаем, что мнения собеседников Кольты внутри проекта «Европа рядом» не отражают официальной позиции ЕС.

Бастиан Обермайер (Германия)

Заместитель начальника отдела расследований газеты Süddeutsche Zeitung. Именно с Обермайером связался информатор «Джон Доу», передавший журналистам «Панамский архив» — документы фирмы Mossack Fonseca. За свои репортажи и расследования получил множество премий в Германии, а за публикацию «Панамского досье» вся международная команда, которая над этим работала, — Пулитцеровскую премию.

— Почему вы стали заниматься расследованиями и что заставляет вас заниматься ими сейчас?

— Одна из первых написанных мною статей — мне тогда было 19 лет — была об американской станции радиоэлектронной разведки, которая располагалась в районе, где я вырос, недалеко от города Бад-Айблинг в Баварии. Из иностранных газет я узнал, что американцы занимаются там в том числе промышленным шпионажем. Но в нашем соседнем маленьком городе Розенхайм об этом не сообщали ни газеты, ни радио, ни телевидение. И это ужасно возмущало меня и нескольких моих друзей. Тогда мы основали собственную газету, которая выходила раз в месяц, и первая главная история была про станцию. Мы сфотографировали ее, хотя это было запрещено, и поместили фото на первую полосу. После этого на нас завели дело — из-за угрозы безопасности Германии или чего-то в этом роде.

В общем, тогда уже за расследованиями у меня стояло — и стоит — желание сделать мир более справедливым, хоть это и звучит странно. И, конечно, желание находить истории. Когда я вижу, что происходит что-то важное, но об этом никто не пишет, я не могу на это спокойно смотреть. Или когда я вижу, что все пишут одно и то же, с одним и тем же посылом, я задумываюсь над тем, что же с другой стороной.

— И что было дальше с заведенным на вас делом?

— Его закрыли из-за незначительности нарушения. Мы же просто стояли на дороге и сфотографировали оттуда станцию, которая была на виду у всех. Было бы смешно, если бы нас за это осудили. Мы не проникали никуда незаконно и не запускали дрон. Станция продолжала работать, но люди начали обсуждать ее, и не так застенчиво, как раньше.

— В вашей первой статье вы критиковали США. А после публикации вами и вашими коллегами «Панамского архива» Владимир Путин обвинил журналистов, которые над ним работали, в том, что они действовали в интересах и с помощью американских учреждений.

— Мы к этому уже привыкли. Осенью 2014 года мы выпустили в Süddeutsche Zeitung серию статей «Тайная война» — о том, как ЦРУ ведет в Африке войну с помощью дронов, причем из Германии. Речь шла только о США, об их тайных делах внутри нашей страны и о том, как они нарушают закон. Тогда нам стали говорить, что мы занимаем антиамериканскую позицию и поддерживаем русских. Потом мы опубликовали «Панамское досье», и нам стали говорить, что мы на стороне ЦРУ. Клиффорд Гэдди из Brookings Institution вообще написал, что «Панамский архив», возможно, слил сам Путин. Эти люди не могут поверить, что существуют информаторы, заинтересованные в том, чтобы передать во внешний мир правду о положении дел, с которым они не могут смириться.

— Вы рассчитывали на такую жесткую реакцию из России?

— Конечно. В «Панамском архиве», в отличие от «Райского досье», встречается очень мало известных американских имен. Просто американцы почти не пользовались услугами фирмы Mossack Fonseca, а вот у Appleby, компании, которая стояла за «Райским досье», наоборот, много американских клиентов. Но мы думали, что мы можем хорошо объяснить, почему это не дело рук ЦРУ.

Ни одна спецслужба в мире не отдаст оружие, про которое она сама не знает, против кого конкретно это оружие может быть направлено. А если бы ЦРУ отдало нам 11,5 млн документов, с их стороны это значило бы ровно это. Такое количество документов в принципе невозможно проверить, на это уйдут годы работы. Что касается нас, то мы получали документы частями. И если сегодня я получаю 400 000 документов и вижу там письма, датированные вчерашним днем, то я понимаю, что за это время никто не мог их все просмотреть на предмет того, нет ли там чего-то, что противоречит, например, американским интересам. Потому что это просто невозможно сделать.

Но если уже кто-то составил себе другое мнение, разубедить его невозможно. Перед публикацией мы связывались со всеми людьми, о которых писали, и с окружением Путина тоже. И, конечно, в этом письме мы не писали, что это большая утечка, которая касается Пакистана, Исландии, Мальты и в том числе России. Мы описали только один конкретный случай, и в окружении Путина могли подумать, что это атака на них. Но сегодня, когда мы видим, что по итогам публикации ушли в отставку премьер-министры Пакистана и Исландии, смешно говорить, что это была информационная война против России.

— Как вы сегодня смотрите на последствия публикации «Панамского архива»?

— Было много сделано. Главы государств ушли в отставку, были массовые протесты, по всему миру были приняты новые законы: в Эквадоре, Монголии, Индии и Германии. И самое главное — началась большая дискуссия об офшорах, «Райское досье» этому тоже помогло. Офшоры не исчезли, но часть общественности смотрит на них очень критически. Хотя надо сказать, что многие реформы были слишком размытыми, их было недостаточно.

— Насколько вам важна мотивация информаторов?

— Конечно, мотивация информаторов мне всегда интересна. Никто не хочет, чтобы им манипулировали и направляли на определенную цель. В случае с «Панамским архивом» мне было сказано, что человек таким образом хочет бороться с несправедливостью. Я общался с этим источником целый год и считаю это объяснение правдоподобным. К тому же, например, ключевой документ для материала о Путине мы нашли только более или менее случайно спустя несколько месяцев. Но в конечном счете это играет второстепенную роль, если ты получаешь информацию, представляющую общественный интерес. Какая бы ни была мотивация, это не изменило бы ни одной нашей статьи о «Панамском досье».

— А важно ли, каким способом эта информация была получена?

— Здесь похожий принцип. Конечно же, хотелось бы это знать, но в конечном итоге это ничего не меняет. В Германии журналисты имеют право работать и с украденными материалами. Если кто-то украдет документы, из которых будет следовать, что Ангела Меркель замешана в коррупции, мы будем их использовать точно так же, как если бы их нам передал ее ближайший сотрудник.

— А могли ли вы попросить источник поискать в архиве Mossack Fonseca определенные имена?

— Нет, это было бы незаконно. Журналисту нельзя управлять источником и говорить ему: мол, нам нужна такая-то информация, попробуй нам ее достать. Потому что если кто-то добывает эти документы незаконным путем, то мы таким образом будем его подстрекать к краже. Мы можем только сидеть и ждать, что мы получим, а потом смотреть, есть ли в этом архиве люди, информация о которых представляет общественный интерес. Мы можем проверять эти документы, но нам нельзя толкать людей на преступление ради того, чтобы мы могли писать свои статьи.

— Как обстоят дела с защитой информаторов в Германии и ЕС?

— Не так хорошо, как следовало бы. В немецких компаниях нужно преодолеть множество барьеров и обеспечить себе алиби, чтобы получить защиту и не сесть в тюрьму. Например, если у компании BMW есть внутренняя телефонная линия для таких информаторов (whistleblowers), то информатору нужно ей обязательно воспользоваться, чтобы показать, что он искал пути решения внутри фирмы. Я считаю, что это огромная проблема. Если кто-то захочет раскрыть большой скандал в BMW, он же не будет доверять самой компании. С защитой источников много проблем и в Германии, и в ЕС, и в большинстве стран мира. Это катастрофа, и вообще-то нужно было бы посоветовать всем информаторам этого не делать.

— Что вы делаете как журналист, чтобы защитить свои источники?

— Мы можем только попытаться общаться по защищенным каналам и как можно меньше говорить о том, как и от кого мы получаем информацию. Обязательно нужно быть всегда в курсе нового софта. Нельзя посылать письма без шифрования. И нужно хорошо следить за полученными данными, потому что в них могут содержаться ключи к тому, кто их нам передал. Мы храним все документы на компьютерах, которые никогда не были подключены ни к одной сети. Они стоят в комнате, к которой нет доступа ни у главного редактора, ни у уборщиков, а только у очень маленького круга людей, работающих с этими документами. И мы руками и ногами защищаемся от того, чтобы государство получило к ним доступ. После каждой публикации к нам обращаются полиция и прокуратура из самых разных стран и просят документы, но мы говорим каждый раз, что из-за защиты источников ничего не можем выдать.

— Как вы проверяете, настоящие это документы или подделка?

— Если таких документов 11,5 млн, то невозможно узнать, не затесалась ли среди них фальшивка. Чтобы все их проверить, понадобятся десятилетия, и даже тогда невозможно будет ничего сказать точно. Но если мы печатаем статью, то мы проверяем каждый документ, который мы для нее используем, так точно, как это возможно. Для этого мы используем все доступные нам базы данных, торговые реестры, опубликованные судебные документы. Мы связываемся со своими источниками во всем мире и просим наши партнерские организации сделать то же самое. В самом конце мы связываемся с самими героями публикаций, говорим им, что у нас есть такая-то информация, с ней мы связываем такое-то подозрение и просим это прокомментировать. Если бы в случае «Панамского архива» 95% людей сказали, что все это неправда, тогда мы бы действительно подумали, что эти документы подделаны. Но этого никто не сказал, даже люди из окружения Путина. Они сказали, что эти деньги — миллиарды — были использованы на покупку музыкальных инструментов для одаренных российских музыкантов. Хотел бы я знать, где в России стоит склад для всех этих тысяч ценных инструментов.

— В последние годы утечек становится все больше — документы, опубликованные WikiLeaks, данные, которые передал СМИ Эдвард Сноуден. По вашему мнению, каковы лучший и худший способы работы журналистов со всем этим?

— Есть разные подходы к работе с такими утечками. Я испытываю большое уважение к Сноудену, он сделал важную вещь. Он увидел несправедливость и рассказал о ней, хотя для него это означает, что он больше не может жить у себя на родине. Так же я отношусь к госпоже Мэннинг и другим людям, которые пошли на похожий риск. Нужно ли полностью публиковать такие утечки, как это сделали в WikiLeaks, или сфокусироваться на текстах и статьях, как это сделали мы, — вопрос тех или иных культуры и подхода. Нельзя сказать, что есть только один правильный способ.

— А как, по-вашему, журналисты должны работать с такими случаями, как утечка документов Национального комитета Демократической партии США, когда есть весомые причины полагать, что их украли хакеры, связанные с российским правительством?

— Так же, как и с «Панамским архивом». Если информация представляет общественный интерес, то неважно, как она была получена. Другое дело, что в случае с Демократической партией многие истории были преувеличены и получили значение, которого у этой утечки, по-моему, не было. Но очень многие темы были действительно важны, о них нужно было написать. Например, случай с Дебби Вассерман (председатель Национального комитета Демократической партии, которая, нарушая официальный нейтралитет, принимала тайные меры по поддержке президентской кампании Хиллари Клинтон 2016 года, что стало известно после публикации служебной переписки в WikiLeaks. — Ред.) явно представляет общественный интерес. И для этого почти неважно, откуда взялась информация. Но когда мы смотрим на всю утечку, это тем не менее становится важным. Если задуматься над тем, как все в этом конкретном случае было устроено, надо проверить и подозрение о том, что команда Дональда Трампа знала обо всем заранее.

— Как новые технологии изменили вашу работу по сравнению с началом вашей деятельности расследователя?

— Данные и утечки стали важной частью работы, и те, кто не хочет этим заниматься, ошибаются, потому что они упускают важные истории. Но мы не говорим, что теперь мы занимаемся только данными. К тому же данные, которые мы получаем, — это еще не готовые истории, это просто, например, имя премьер-министра Исландии и название офшорной фирмы. А дальше начинается работа репортера: мы должны все проверить, поговорить с людьми, найти другие документы, понять, что он делал с этой фирмой. Было бы прекрасно, если бы утечка освобождала нас от работы. Но в реальности дела обстоят так, что 90 процентов результатов мы выбрасываем в мусорную корзину, потому что в ходе расследования обнаруживается, что никакой истории тут нет. Или к ней нет общественного интереса, или мы не можем доказать, что кто-то, скажем, уклонился от уплаты налогов. При каждой утечке мы выбрасываем три четверти расследований, которые начинаем. Это, конечно, разочаровывает, но пока та четверть расследований, которую мы можем довести до конца, удается, мы можем быть довольны.

— Это ведь еще и очень дорогая история. Для Süddeutsche Zeitung это обычная ситуация, что вы можете работать целый год только над одним расследованием вместе с 400 журналистами из партнерских организаций?

— Наш главный редактор относится к нам с большим пониманием, поскольку он раньше сам был расследователем. Для нас это большая помощь, потому что он знает, как мы работаем и что не все происходит так быстро, как хотелось бы. Пока проблем у нас не было, поэтому он всегда нас поддерживает. Но все в конечном счете зависит от успеха. Если на следующее расследование у нас уйдет столько же времени и в итоге у нас не будет хороших историй, то у понимания со стороны главного редактора и всей редакции обнаружатся границы, что вполне обоснованно. Так что это очень хрупкая вещь. Когда ведешь расследование, надо все время проверять, в правильном ли направлении мы движемся, не пора ли остановиться или нужно продолжать дальше.

— Как вы делаете истории с огромным количеством цифр и имен понятными широкой публике?

— Каждый раз перед нами встает вопрос, как это сделать. Мы пытаемся исходить из того, что статьи будут читать люди, не очень много знающие о предмете, и объясняем все как можно доступнее. И еще мы пытаемся связать тексты с жизнью наших читателей. Например, если у многих есть кроссовки Nike или телефоны Apple, им будет интересно читать про эти фирмы. Но мы хотим, чтобы им было интересно читать и про то, как швейцарский сырьевой трейдер Glencore разоряет Конго. Так что это особое искусство. Вообще, получилось у нас или нет, мы понимаем уже после, когда поговорим с читателями.

— Есть ли в отделе расследований Süddeutsche Zeitung кодекс правил, определяющий, какими методами вы можете работать, а какими — ни в коем случае?

— Письменного свода правил у нас нет, но у нас не такой уж большой отдел. Но, конечно, правила есть. Мы никогда не платим за информацию. Остальное — это, в принципе, очевидные вещи, но все равно многие коллеги их не придерживаются. Мы информируем людей, о которых мы пишем, и даем им достаточно времени на ответ. Мы до самого конца работаем с открытым результатом и готовы завернуть историю, если получаем новые факты, представляющие все совсем в другом свете. Мы не журналисты-преследователи, которые ставят себе цель что-то доказать и подгоняют под эту цель факты. И мы всегда думаем о том, что не все люди опытны в общении со СМИ. Есть разница, задаем ли мы вопросы политику, который уже дал тысячи интервью в своей жизни, или кому-то, кто никогда не разговаривал с журналистами.

— Был ли случай, когда вы стояли перед сложным этическим выбором и были потом недовольны принятым решением?

— До сих пор, к счастью, это касалось только небольших деталей — например, нужно ли было полностью анонимизировать источник или только сократить фамилию. Обычно мы долго думаем над такими вещами и склоняемся к более осторожному варианту.

— Можете ли вы себе представить расследование в отношении людей и организаций, которые в общественном мнении стоят «на стороне добра»?

— Мы не только можем себе это представить, но и с удовольствием такие расследования проводим, если для этого есть повод. Например, когда я раскрыл скандал в ADAC — это крупнейший клуб автолюбителей в Германии с 20 млн членов, который считался самой респектабельной немецкой организацией, ему доверяли больше, чем церкви, Красному Кресту и «Гринпису». Если честно, то гораздо интереснее расследовать то, что потрясет старые убеждения и представления о том, где добро, а где зло, чем быть 425-м журналистом, обвиняющим российских политиков в коррупции. Но когда мы сталкивается с российской коррупцией, мы ее не игнорируем — так же как когда мы сталкиваемся с тайной войной ЦРУ, ложью правительства Германии или нестыковками в организациях, которые призваны служить общественному благу.

— Получали ли вы прямые угрозы в свой адрес? Какую личную цену вы готовы заплатить за свою работу?

— Нет, мне, к счастью, еще ни разу не угрожали. Поэтому о такой цене я не хочу ни говорить, ни думать. Я делаю то, что делаю, потому что я считаю это необходимым.

Павел Каныгин (Россия)

Специальный корреспондент «Новой газеты». Освещал войну на юго-востоке Украины, расследовал обстоятельства крушения малайзийского «Боинга» и подробно писал о россиянах, оказавшихся в плену на Украине. В 2016 году награжден премией Пола Хлебникова.

— Ты занимался расследованием обстоятельств крушения «Боинга», участия российских солдат в войне в Донбассе. Как это тебя изменило?

— На меня очень сильно повлияло увиденное в 2014-м и 2015-м в Крыму и Донбассе, то, как простые люди на глазах становятся жестокими и кровожадными. Вообще я сильно пересмотрел свое отношение к людям, которые живут тихой, мирной жизнью, как-то выживают, но, даже если они ненавидят власть и не доверяют друг другу, они все-таки никого не трогают, если не подергать за нужные нитки.

— У тебя есть источники и по ту, и по другую сторону фронта. Что ты делаешь, чтобы продолжать говорить с людьми и в Москве, и в Киеве, и в Донецке?

— На самом деле это тяжело. Изначально у большинства независимых журналистов были обоснованные симпатии в отношении Украины. Украина была жертвой конфликта. И, естественно, к жертве больше внимания, ее слушают, ей доверяют. Такое поведение журналистов, в том числе и мое, вызывало ревность со стороны публики, настроенной пророссийски, и в Донецке, и в Москве, да и в Киеве таких хватало. Но, несмотря на все симпатии, мы не давали никаких оценок, мы избегали рассуждений, обо всем лучше всего свидетельствуют сухие факты. В Донбассе такую журналистику терпели до 2015 года.

— А что случилось потом?

— Произошел перелом. Факты, которые мы добывали, начали ужасно не соответствовать картине мира у руководства ДНР и ЛНР и у их кураторов в Москве, в том числе силовиков. Меня резко завернули, обвинили в том, что я работаю на Киев, хотя это неправда, просто чушь. Это был серьезный удар по работе.

— Остается ли у тебя сейчас возможность связываться с людьми в Донецке и Луганске и следить за тем, что там происходит?

— Это сложно. Да, там террор, страх, ужасающая экономическая ситуация. Но это общие слова, а мне нужны подробности. Да, есть источники, которые делятся информацией, но все равно это не то. Конечно, у авторов «Новой» есть хорошие осведомители даже в структурах ДНР и ЛНР. Несмотря на то что там люди не всегда разделяют наши ценности, они желают по-своему лучшего своей земле и из каких-то собственных убеждений информируют журналиста о неправильных, с их точки зрения, вещах. Но таких сознательных там очень-очень мало.

— А что происходит по другую сторону фронта?

— Как я уже говорил, в начале войны очень многие сочувствовали Украине, она была жертвой. Но спустя некоторое время Украина, продолжая оставаться жертвой, то тут, то там своими действиями потихоньку сама стала напоминать агрессора. Украинские власти и силовики начали применять те же самые методы воздействия по отношению к населению, журналистам и политикам, которые практикует и Россия. Международными организациями Human Rights Watch и Amnesty International были подтверждены факты пыток украинскими силовиками местных жителей; стало очевидно, что украинские власти, во-первых, не излечились от коррупции, и, во-вторых, используют в своих интересах пропагандистский инструментарий, давление на СМИ. Масштаб там, конечно, не такой, как в РФ, но вектор очевиден.

Для меня такой поворот после Майдана был удивителен и неприятен. Тем более что победу Майдана я воспринял как начало очищения постсоветского общества от совковой скверны. Выходит, я получил хороший урок того, как нельзя очаровываться. Да, мы помним, что российские власти начали войну первыми, из истории это не вычеркнешь, но ужасно здесь то, что Москва смогла заставить и Украину, и Запад играть по своим, циничным, правилам. Российские власти, использовав гибридную тактику, успешно продемонстрировали, что в этом конфликте не может быть чистых злодеев и чистых жертв, что и там, и здесь царит лицемерие и нет никакой надежды. Что, по сути, между сторонами нет разницы.

— А на украинской стороне фронта ты можешь работать?

— Я несколько раз ездил туда и продолжал работать с украинской стороны, но я понял, что так нельзя. Ты должен ездить и туда, и туда. Да, военный журналист работает оттуда, откуда получается, из того окопа, в который удалось попасть, и он не должен капризничать. Но это в случае одного-двух материалов, а дальше? Дальше, по логике, ты должен поехать на другую сторону. На этой войне мы могли так делать только очень короткое время, буквально полтора года. Потом нас стали всюду щемить. В России и Украине военкоры, как правило, прочно стоят на ультрапатриотических позициях. А это уже не журналистика, а обслуживание интересов власти и армии.

Когда у меня перестало получаться работать с обеих сторон, я принял решение, что не буду больше вообще ни к кому ездить. Правда, для расследований часто не обязательно видеть что-то своими глазами. Расследователи имеют дело с последствиями, они могут работать с чистыми документами. Например, Денис Коротков сделал потрясающие материалы и раскопал про ЧВК Вагнера классную информацию. Я считаю его одним из самых ярких журналистов последних лет.

— Сколько времени редакция обычно дает тебе для работы над историей?

— Столько, сколько нужно, чтобы отработать тему и собрать достаточно материала. Конечно, есть разумные сроки, и не приветствуется, если человек работает над историей по полгода. Но с любой сложной темой, такой, как Донбасс, Чечня, коррупция в высших эшелонах власти, все остается на усмотрение самих журналистов. Сколько потребуется, столько они и будут работать — от нескольких недель до нескольких месяцев.

— Часто ли бывает, что вы начинаете работу над материалом, но потом понимаете, что невозможно собрать доказательства или расследование пошло по ложному следу?

— Бывает, что к тебе приходит человек и говорит: мол, я ополченец, только что приехал из Донбасса, я видел, как «Бук» сбил МН17, и у меня есть фотографии. Ты начинаешь общаться с человеком, просишь у него фото, документы, просишь детально вспомнить, что он видел. И постепенно выясняется, что ничего он не видел, на месте не был, что видел не «Бук», а ЗРК «Стрела» и что сам он — обычный парень, который хочет прославиться и переехать за границу. Какой-нибудь таблоид, даже европейский, может взять и опубликовать это. Но мы не можем, если информация не подтверждается. Или, скажем, у тебя есть гипотеза, подтвердить которую нереально.

В данный момент, например, нереально подтвердить, что генерал Ткачев — это и есть «Дельфин», голос которого звучит на записи сепаратистов, когда они говорят о «Буке». Это не можем сделать ни я, ни голландские расследователи, ни Bellingcat. Результаты экспертизы голосов, которую провел Bellingcat, я считаю неубедительными. А кроме этой экспертизы есть лишь некие догадки, высказанные Стрелковым-Гиркиным. Но это может быть любой генерал российской армии с грубым голосом. Мы в «Новой» отказались делать сенсацию из Ткачева, хотя у нас была о нем информация, я ездил к нему лично еще до публикации материала Bellingcat, и его голос показался мне совсем не похожим на прокуренный голос «Дельфина». Мы решили, что не можем делать публикацию с такой слабой доказательной базой только ради сенсации, это просто непрофессионально, несмотря на то что сама тема имеет большую общественную значимость.

— Сложно ли «Новой газете» работать с источниками в армии?

— Источники в армии у «Новой» есть. Но, к сожалению, в России нет такого явления, как whistleblower, «добропорядочный информатор», даже слова такого нет. Нет людей, передающих СМИ информацию, которая, по их мнению, раскроет глаза на неправильные процессы и позволит обществу и государству сформулировать решение, которое обернется в итоге в плюс для всей нации.

Я с утечками практически не сталкивался, особенно по части силовых и военных ведомств. Есть сознательные вбросы, но это не то. К тому же периодически я не знаю, насколько такие утечки вообще возможны. Например, может быть, материалы, подлинно описывающие события в случае с «Боингом», засекречены и доступ к ним невозможен. А может, таких документов нет вообще.

— Были ли ситуации, когда ты стоял перед сложным этическим выбором и был потом недоволен принятым решением?

— Таких ситуаций, конечно, много. Мы всегда стараемся исходить из интересов наших героев, перестраховываемся. Если человек говорит что-то лишнее и при этом называет себя по имени, мы всегда должны его спросить, отдает ли он себе отчет, какими могут быть последствия его выступления. Но иногда люди просто требуют написать то, что они сказали. У меня был такой трагикомический случай с человеком, который работал на одной из пожарных станций в Донецке. Бойцы этой пожарной части после взаимных обстрелов каждый час ездили тушить пожары, да и в саму часть тоже постоянно прилетали снаряды. Мой герой в интервью сказал: «Я очень люблю Киев и Львов, во Львове самый красивый театр оперы и балета в Европе. Мы так любили с женой и дочкой ездить туда, восхищались постановками. Но если сейчас у меня будет возможность оказаться там, я возьму гранату и, ей-богу, приду туда и взорву этот театр к чертовой матери!» Я был уверен, что человек говорит на эмоциях, и прямо сказал ему, что я это публиковать не буду. Но он потребовал: «Нет, обязательно напиши, что я возьму взрывчатку, поеду в театр и взорву его». Я стал его убеждать, говорил: не надо, война закончится, а у вас там друзья, родственники. Но он был крайне настойчив. В итоге я проявил слабость — но понял это только потом. Сама эта фраза хоть и звучала смешно, но она все-таки выражала негодование человека, его усталость от войны. Эта реплика в итоге появилась в статье. А через несколько дней мой герой, видимо, пришел в себя, связался со мной и попросил убрать цитату. Ему кто-то позвонил из Киева, предупредил, что против него могут действительно возбудить уголовное дело, обвинят в терроризме и он реально никогда больше не сможет с женой и дочкой поехать ни во Львов, ни в Киев. В итоге я эту фразу убрал после публикации. И считаю это моей оплошностью. Война — это всегда эмоции, и часто люди говорят то, о чем потом, скорее всего, будут жалеть. Журналист должен предвидеть это.

— Ты начал писать про Виктора Агеева, россиянина, приехавшего воевать в Донбасс и попавшего в плен к украинской армии, а потом организовал его встречу с мамой и стал ему активно помогать. Как это случилось?

— Я вообще это не планировал. В принципе, я уже выполнил к тому моменту свой минимум — сообщил историю. После этого я мог бы сесть в самолет, улететь и забыть, как делают журналисты. Если бы я ему не помог, никто бы меня не упрекнул. Но мое решение помогать возникло почти сразу, это было естественное желание, потому что Агеев и его мама оказались в полном одиночестве. Человек оказался брошенным и обманутым, как ребенок. Официальные структуры изначально не дали никаких четких сигналов насчет того, будут ли они его вытаскивать. Нет в этом твердой уверенности и до сих пор. Несколько месяцев подряд власти даже не выходили на связь с матерью Агеева, не могли морально поддержать ее.

Так что сначала я был журналистом, а потом стал тем, кто помогает попавшему в беду, да еще без всякой квалификации, — стал правозащитником, юристом, дипломатом. И, может, я делаю ошибку, когда говорю сейчас на эту тему, — такие вот вопросы меня терзают.

— Агеев сначала говорил, что он — российский военнослужащий-контрактник, потом говорил, что он — доброволец. Можно ли сказать, что ты знал про него какие-то вещи, но исходил из его интересов, когда писал его историю?

— Нет, его историю я изначально описывал такой, какой она была. Сейчас мы знаем, что украинский суд не доказал, что Агеев является российским военнослужащим. Но его ситуация сейчас уже, в принципе, известна и понятна: все всё понимают, но доказать ничего нельзя.

Как это происходит? Вот парень, который не получил образования и прекрасно осознавал, что выбиться в люди из его богом забытой дыры нереально. И вот его семья с кредитами. И в этой ситуации он лезет в интернет и находит объявления, что какие-то полуофициальные структуры или даже военкоматы производят в России набор желающих служить и воевать против «украинских фашистов» и обещают за это неплохие деньги. Но не оформляют никаких российских бумаг. Такой вот гибридный подход.

Но формально ведь даже войны между Россией и Украиной нет. И юридически здесь ничего не докажешь. Хотя украинская общественность и пацифистски настроенная российская публика уверены в том, в каком статусе находился Агеев в Донбассе. Вот поэтому такие, как Агеев, когда что-то идет не так, и оказываются кинутыми всеми, обманутыми, в первую очередь, российской пропагандой, твердящей который год об украинских карателях.

— В самом начале он говорил тебе, что его отправили против его воли.

— Мы не знаем всех деталей, но человек, оказавшись на территории другого государства, против которого он приехал воевать, совершенно очевидно может говорить что угодно, чтобы спасти себя.

— Чем в таком случае руководствоваться журналисту: общественным интересом, который состоит в том, чтобы проверить, правду ли он говорит, или интересами человека, которому хочешь помочь?

— Когда я начал ему помогать, я получил просто невероятное число оплеух со стороны коллег и публики. В каком-то плане я сделал хуже себе как журналисту, всегда старавшемуся делать истории объективно, беспристрастно. А тут бац — и я начинаю помогать человеку, который воевал. Вот что с этим делать?

Я хочу верить и верю в то, что этот парень лично не причинил никому вреда, никого не убивал. Задерживали его, кстати, без оружия на заброшенной даче вдали от линии фронта. Да, он приехал с войной в чужую страну, и в этом есть его вина. Такой инфантильный порыв я никогда не смогу принять. Но я здесь вижу куда больше вины тех людей, которые стоят за спинами Агеевых и множат ненависть в их головах. С ними нужно вести разговор в суде, а не с такими, как Агеев.

— Как «Новая газета» теперь пишет про эту историю?

— Заметки про него я прошу теперь писать своих коллег. Сам перестал, потому что из наблюдателя превратился в участника. Полагаю, я про это еще напишу все, что думаю и чувствую, но не ранее того момента, когда пойму, что моя задача как человека, который вызвался помочь семье Агеевых, выполнена.

— Ограничений для журналистов в стране становится все больше. Например, после начала войны в Донбассе была засекречена информация о потерях Российской армии в мирное время. Как в таких условиях работать?

— Иногда, наверное, лучше сохранять возможность говорить хоть что-то, чем потерять эту возможность совсем, особенно если это касается защиты жизни людей. Это я и хочу продолжать делать в нашем очень сузившемся информационном пространстве.

— Да, продолжаются попытки искать новые способы работать: «Медуза», «Медиазона».

— Я согласен. Но, к сожалению, маленькие очаги и оазисы не могут восполнить те утраты, которые понесла российская медиасреда. Основная масса людей занята в пропаганде, от муниципальной и областной до федеральной и международной. В некоторых областных центрах (теперь даже не в каждом) есть по газете, телестудии или радио, где еще пытаются говорить про реальную жизнь. Но таких региональных изданий становится все меньше. Кризис и так подбирался безо всяких войн. Профессия сейчас всюду в упадке, не только в России. Доверие к журналистам резко упало. А когда люди не понимают, зачем им объективные СМИ, тогда и начинаются войны. И Донбасс — предтеча этого. Там люди верили в ахинею типа «распятого мальчика»; так на ровном месте и удалось разжечь конфликт, который будет тлеть еще десятилетия. Решить проблему Донбасса смогут в лучшем случае наши дети, если не внуки. А наше поколение, по сути, на ровном месте создало кровоточащую рану.

— Сколько людей читает твои материалы и что можно сделать, чтобы донести их до широкой публики?

— Хотелось бы, чтобы о том, о чем мы рассказываем в «Новой газете», узнало больше людей. Но, к сожалению, нас читают не так много. Мы видим, откуда наши читатели: в основном это Москва, Петербург и заграница. Утешаюсь только тем, что то, что мы пишем, никуда не исчезнет, если Третья мировая или Роспотребнадзор не удалят интернет. И в будущем люди смогут увидеть, что мы, современники этой дурацкой эпохи, пытались сделать хоть что-то, отстаивали общечеловеческие ценности и как могли сдерживали наступление темноты.

Понравился материал? Помоги сайту!

В разлуке

В разлуке

Что о ситуации с ВИЧ могут сказать российский и латвийский эксперты?

Что о ситуации с ВИЧ могут сказать российский и латвийский эксперты? Пилар Бонет: большой разговор

Пилар Бонет: большой разговор  Российский и французский антропологи — о миграции

Российский и французский антропологи — о миграции Мария Ферретти: «Без интеллигенции сталинская власть не строилась»

Мария Ферретти: «Без интеллигенции сталинская власть не строилась» «Ради чего служить до конца с закрытыми глазами?»

«Ради чего служить до конца с закрытыми глазами?» Что могли бы сказать друг другу немецкий и русский журналисты?

Что могли бы сказать друг другу немецкий и русский журналисты? От кибертеррора и «русских хакеров» до войны искусственных интеллектов

От кибертеррора и «русских хакеров» до войны искусственных интеллектов Коллеги. Что могли бы сказать друг другу русский и британский юристы?

Коллеги. Что могли бы сказать друг другу русский и британский юристы? Эльза Видаль: «Попытка “спасти весь мир” заканчивается обычно провалом»

Эльза Видаль: «Попытка “спасти весь мир” заканчивается обычно провалом» Коллеги. От чего устают и чем довольны русский и бельгийский урбанисты?

Коллеги. От чего устают и чем довольны русский и бельгийский урбанисты? Вольф Иро: «В Германии нет памятника жертвам блокады, и это скандал»

Вольф Иро: «В Германии нет памятника жертвам блокады, и это скандал» Коллеги. Что могли бы сказать друг другу русский и польский учителя истории?

Коллеги. Что могли бы сказать друг другу русский и польский учителя истории?