Сексуальность в визуальном поле

Что мешало Леонардо да Винчи рисовать? Эссе философа Жаклин Роуз

Рисунок Леонардо да Винчи

Рисунок Леонардо да ВинчиЖаклин Роуз — философ, разрабатывающая проблемное поле отношений феминизма и психоанализа — применительно к различным явлениям культуры, литературы и искусства. Это эссе было написано ей для каталога выставки «Различия: о репрезентации и сексуальности», проходившей в Новом музее современного искусства в Нью-Йорке в декабре 1984-го — феврале 1985 года и Институте современного искусства в Лондоне в сентябре—октябре 1985 года.

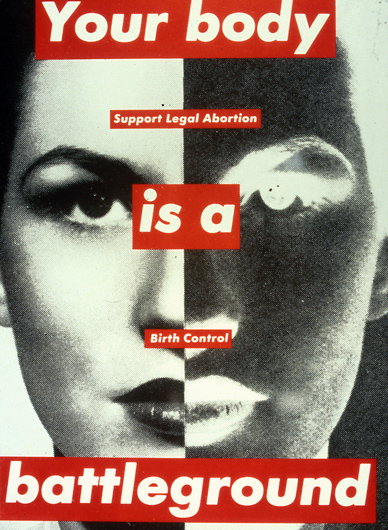

Выставка под кураторством Кейт Линкер включала работы Рэя Барри, Виктора Берджина, Ханса Хааке, Мэри Келли, Сильвии Колбовски, Барбары Крюгер, Шерри Левин, Ива Ломакса, Джеффа Уолла и Мари Йейтс, а также видеопрограмму под кураторством Джейн Уайнсток.

В своем эссе Роуз анализирует, как сексуальность вызывает срывы и турбулентности в визуальном поле — лишая его спокойствия и гладкости. Жертвой этих турбулентностей пала научная точность одного из рисунков Леонардо да Винчи — но тем самым Леонардо оказался у истоков современного искусства, проблематизирующего сексуальность, которое и было представлено на выставке.

Однажды Фрейд обвинил Леонардо в том, что тот не умел рисовать [1]. Его карандашные рисунки полового акта действительно были неточны. Но куда серьезнее отсутствие на них и тени удовольствия: лицо мужчины выражает отвращение, его поза неудобна, женская грудь некрасива (головы у нее вообще нет). Половой акт изображен неудобным и непритягательным, в нем полностью отсутствует репрезентация желания. Вдобавок изображение будто перевернуто: голова мужчины похожа на женскую, а ноги вывернуты неестественно и не соответствуют общей перспективе рисунка — правая нога мужчины отвернута от левой ноги женщины, ее же нога стоит на месте мужской. Большая часть монографии Фрейда о Леонардо посвящена проблеме промахов художника, то есть тех ограничений, с которыми, очевидно, сталкивался Леонардо на пути своих достижений. Фрейд вообще чрезвычайно серьезно относится к промахам, даже когда речь идет о художнике, воплощающем собой вершину художественного мастерства в глазах всего мира. Но в своих замечаниях относительно этого рисунка полового акта Фрейд идет дальше чисто психобиографических моделей интерпретации, которые он использует в случае Леонардо в целом. Он прямо связывает провал в изображении полового акта с бисексуальностью и с проблематикой пространства репрезентации. Неопределенная сексуальная идентичность разрушает плоскость рисунка, так что зритель не понимает, где его место относительно изображенного на рисунке. Замешательство на уровне сексуальности порождает возмущения в визуальном поле.

Художественная практика, целью которой является двойная субверсия — вопрошание одновременно как форм визуальности, так и сексуальных очевидностей и стереотипов, свойственных нашей культуре, может смело обратиться к этому историческому моменту (историческому как в аналитическом, так и в художественном плане, коль скоро анализ творчества Леонардо сопряжен с логикой родоначальника психоанализа как такового). Но вовсе не ради авторитета (авторитет тут — то, что ставится под вопрос), а исходя из того, сколь емко тут обозначены возможные отношения между сексуальностью и образом. Мы знаем, что Фрейд начинает писать свои работы параллельно с возникновением «современного» (modern) искусства; он сам использовал такое искусство в качестве примера для смутной области бессознательных психических процессов, которые были объектами его аналитической работы [2]. Но в этом фрагменте, посвященном визуальной погрешности Леонардо, мы уже можем видеть следы специфической направленности фрейдовской логики, заключающейся в том, что не может быть никакой работы с изображением, никакого вызова его иллюзионистской способности, которые одновременно не вопрошали бы факт сексуального различия, очевидность которого позволил разрушить [3] рисунок Леонардо.

Другие тексты Фрейда также свидетельствуют о том, что сексуальное различие действительно представляет собой нестабильную и неидеальную конструкцию. Мужчины и женщины занимают символически противоположные позиции в отношении многообразия бисексуальности, которую Фрейд впервые обозначил как симптом (и гений…) прежде, чем признать ее постоянное и едва скрываемое присутствие в потоке сексуальной жизни взрослого человека. Линии ее разделения крайне зыбки, в отличие от ригидности культуры, которая их навязывает, — они постоянно сталкиваются и рискуют слиться в неразличении. Психоанализ, таким образом, становится доказательством отсутствия этой ясной и завершенной формы сексуальности, которую сам Фрейд тщетно искал в рисунке Леонардо.

Не может быть никакой работы с изображением, никакого вызова его иллюзионистской способности, которые одновременно не вопрошали бы факт сексуального различия.

Фрейд часто относил вопросы сексуальности к проблеме сексуальной репрезентации. Описывая сложное путешествие ребенка во взрослую сексуальную жизнь, он брал за основу ограниченное количество сценариев событий, которые демонстрировали бы сложность визуального порядка, — моментов, где восприятие начинает спотыкаться (мальчик отказывается верить в анатомическое различие, которое он видит [4]) или где удовольствие от созерцания предстает в логике избытка (будучи свидетелем полового акта, в котором он читает свою собственную судьбу, ребенок стремится его прервать, всячески пытаясь обозначить свое присутствие [5]). Так проблема созерцания становится ключевой. Сексуальность относится к содержанию того, что мы рассматриваем, в гораздо меньшей степени, нежели к субъективности самого смотрящего, — она лежит в области отношений того, на что смотрит ребенок, с развитием его знаний о сексуальности. Отношения между зрителем и сценой — это всегда отношения разрыва, частичной идентификации, удовольствия и недоверия. Фрейд будто бы находил наиболее уместную аналогию вопросам нашей идентичности как человеческих существ в тех самых сбоях в созерцании или же в насилии, которое может быть совершено в отношении картинки, предстающей перед зрителем. Для Фрейда — и позднее это станет центральным местом в теории Лакана — наша сексуальная идентификация как мужчины или женщины, наша уверенность в языке, как истинном, так и ложном, и в изображении, воспринимаемом нами как безупречное или искаженное, являются нашими фантазиями [6]. Эти архаические моменты нарушенной визуальной репрезентации, эти искаженные сцены, которые подрывали наше интуитивное знание в прошлом, выступают теоретическими прототипами для наших новых потрясений. Итак, один из главных импульсов искусства, которое сегодня обращается к проблеме сексуальной репрезентации, — это стремление раскрыть укоренившуюся природу сексуальной идентичности как фантазию и через это действие поколебать или разорвать поле визуального, предстающее перед нашим взглядом.

Встреча психоанализа и художественной практики есть, таким образом, результат постановки, но лишь в той степени, в которой эта постановка уже имела место в прошлом. Это встреча, которая черпает силы в повторении, работая подобно следу в памяти, оставленному тем, через что мы проходили ранее. Здесь повторению возвращается его истинный смысл и статус: оно отнюдь не то же самое, что недостаток оригинальности или вторичность (наиболее частый упрек в сторону произведения искусства), но также и не то же самое, что и известная практика апроприации художественных или фотографических изображений, ставящая своей целью переопределение их изначального статуса. Нет, здесь повторение выступает как настоятельность, как постоянное давление чего-то скрытого, но не забытого — чего-то, что может проявиться лишь в размывании поля репрезентации, где разыгрываются наши нормальные формы самоопределения.

Психоанализ становится доказательством отсутствия этой ясной и завершенной формы сексуальности, которую сам Фрейд тщетно искал в рисунке Леонардо.

Родство между репрезентацией и сексуальностью не ограничивается областью визуальных образов. На самом деле в сравнении с другими сферами анализа и теоретической деятельности признание этого родства в случае художественного образа может быть определено как указание некоего зазора [7]. В одной из своих центральных самокритических работ [8] Барт подчеркнул значимость психоанализа, смещая свое прежнее внимание к раскрытию смыслов идеологии в сторону критики возможности смысла как такового. В своих анализах случаев Фрейд показывал, что история пациента не содержит некоей истины, которая должна быть декодирована через цепь ассоциаций, всплывающих при аналитическом разборе, но истина расположена внутри этой цепи и самого процесса ее разворачивания, производимого через анализ. Лакан увидел здесь языковую цепь, которая скользит от одного элемента к другому, производя смысл через отношения между ними. Истина, таким образом, принадлежит этому движению, а не некоему первичному значению, существующему вне этой сферы. Разделения языка по своей сути произвольны и подвержены сдвигам. Язык накладывается на континуум, заключая его в дискретные элементы, среди которых сексуальное различие есть лишь наиболее сильно обозначенное. Фиксация языка и фиксация сексуальной идентичности идут рука об руку — они опираются друг на друга и разделяют одинаковые формы нестабильности и риска. Лакан читал Фрейда через проблему языка, но он также отмечал работу сексуальности во всех практиках означивания. Модернистские литературные тексты наряду со знаменитыми синтаксическими и нарративными сдвигами демонстрировали неустойчивость в области сексуальности, затемняя те атрибуты сексуальности, на которых покоился благопристойный мир реалистической литературы XIX века. Тем не менее оппозиция между двумя этими формами письма часто преувеличивается. Не случайно, чтобы проиллюстрировать напряжение между «литературой для читателя» и «литературой для писателя», Барт выбрал рассказ, в котором загадка повествования движется вокруг кастрата («Сарразин» Бальзака [9]). Не поддающаяся определению сексуальность героя усиливает смятение и удовольствие от текста.

Стоит остановиться на значимости данного процесса для модернистской и постмодернистской художественных практик, которые все чаще воспринимаются с точки зрения проблематизации чтения и теории знака. Здесь также важны исторические связи. Фрейд воспринимает модернистскую живопись как воплощение образа бессознательного. Но модернистская неопределенность означаемого с упором на чистоту визуального означающего в равной степени принадлежит де Соссюру, который в то же самое время критиковал концепцию языка, построенную на референции, и подчеркивал произвольную природу знака (где главенство отдается означающему в противовес концепции языка как системы именования мира). Тогда Лакан просто завершает круг, связывая Соссюра с Фрейдом. Бессознательное обнаруживает, что нормативные разделения языка и сексуальности подчиняются закону произвольности, подрывающему саму возможность референции к субъекту. Ведь «Я» не может соответствовать какой-либо предзаданной и постоянной психической и сексуальной идентичности. Поэтому проблема психической идентичности имманентна проблеме знака.

Мэри Келли. Послеродовой документ

Мэри Келли. Послеродовой документТа же самая связь (языка и бессознательного) может быть отнесена к проблеме перехода к постмодернизму, который был прочитан как возврат референции — но референции как проблемы, а не как данности [10]. Культурные артефакты напоминают нечто уже знакомое нам, но в форме, отрицающей логику подобия. Объекты перед глазами зрителей не могут быть упорядочены: в своей разъединенности они ставят более острую проблему визуальности, нежели та, что возникла, когда референция просто выпала из рассмотрения. Но — возвращаясь к аналогии с психоаналитической ситуацией — эти изображения требуют чтения, которое не собирало бы их в единое целое и не стремилось бы проникнуть в царство истины по ту их сторону. Единственный возможный способ чтения — тот, что повторяет фрагментирование культурного мира, которому они вторят и одновременно противостоят.

В обоих моментах перехода — как художественного, так и теоретического — на самом фундаментальном уровне ставится под вопрос то, как мы распознаем и как отвечаем на нашу собственную субъективность и на тот мир, с которым мы, как предполагается, знакомы, мир, который мы одновременно знаем и не знаем. Тем не менее в обоих случаях кажутся забытыми психоаналитические концепции бессознательного и сексуальности, в особенности в их приложении к языку.

Из-за этого модернистский упор на чистоту визуального означающего с легкостью растворяется в почти мистическом созерцании. Язык может быть использован для того, чтобы внести раскол в цельность визуального образа, но именно язык как чистая метка, не ведающая о психоаналитическом обращении со знаком. Культурные артефакты размещаются как изображения внутри изображений, чтобы избавить их от той ценности, которую они, казалось, изначально воплощали, но фундаментальная сексуальная поляризация культуры тем не менее не берется в расчет. В итоге кажется, что значение существует в этих изображениях как некое дополнение, аллегория или фрагмент без сексуального следа или осадка — концепция текстуальности заимствуется из психоаналитической и литературной теорий, но лишается сексуального определения, которое было главным импульсом и поддержкой.

Значение начинает колебаться, когда кастрат выходит на сцену.

Существует множество примеров того, как язык, сексуальность и бессознательное в их взаимных отношениях выступают в роли «отсутствующего присутствия», которое различные практики стремятся затронуть или же сконструировать, прежде чем исчерпают себя. Все эти варианты умолчания о чем-то могут быть подытожены схематически так:

— чистота визуального означающего и бессознательное как мистика (без языка);

— язык как разрыв иконичности визуального знака (без бессознательного);

— культурные артефакты как акты стереотипизации (без сексуального различия);

— чтение как дополнение, процесс или фрагментация (без сексуальной обусловленности означающего или пространства визуального).

Художники, занимающиеся проблемой сексуальной репрезентации (репрезентации как сексуального феномена), приходят к тому же в своем стремлении ухватить сексуальный компонент изображения, акцентируя то, что в скрытом виде (in potentia) уже существует в разнообразных примерах, которым они наследуют и частью которых являются [11]. Таким образом, их движение не становится попыткой (моральной) корректировки. Они заимствуют те тенденции, которые одновременно пытаются изменить, и, например, входят в постмодернистский контекст, требующий, чтобы референция в ее проблематизированной форме вновь вошла внутрь произведения. Но акцент на сексуальности производит специфический эффект. Во-первых, она добавляет к концепции культурного артефакта или стереотипа политический императив феминизма, который видит в изображении основание для воспроизводства норм. Во-вторых, к феминистскому запросу на тщательное изучение изображения она добавляет идею сексуальности, которая идет за пределы содержания, с целью охватить параметры визуальной формы (не просто то, что мы видим, но как мы видим: визуальное пространство как нечто большее, нежели сфера простого узнавания). Тогда изображение подчиняется отношениям сексуальности, но лишь в той степени, в которой само это отношение вопрошается через работу изображения. И эстетика чистых форм становится вовлечена в куда менее стерильный процесс удовольствия от рассматривания, которое, в свою очередь, становится частью внешнего по отношению к эстетике пространства политического. Мы имеем дело с ареной борьбы, где одновременно действуют эстетика и сексуальность, искусство и политики сексуальности. Связь между сексуальностью и изображением производит специфический диалог, который не может быть верно интерпретирован через знакомые оппозиции между внутренними, формальными свойствами изображения и политикой, ворвавшейся в него извне.

Работа Барбары Крюгер

Работа Барбары КрюгерТаким образом, работа с изображением принадлежит к политической интенции. Именно эта интенция изменила психоаналитическую и литературную теории, на которые опирается такой художник. Задача не состоит в том, чтобы применить психоанализ к художественному произведению (да и каким образом можно было бы избегнуть простого сведения одного поля к другому или снижения смыслового потенциала обеих полей во имя складной интерпретации?). Психоанализ предлагает специфическую трактовку сексуального различия, но его ценность (а также сложность) для феминизма заключается в том, какое место в этом различении было отведено женщине. В своем эссе о Леонардо Фрейд заявляет, что как только мальчик видит, что значит быть женщиной, он начинает «дрожать за свою маскулинность» [12]. Значение начинает колебаться, когда кастрат выходит на сцену: наши чувства работают так, как если бы это был образ нормального мужчины и мы были уверены в этом, но также смутно ощущали присутствие женского образа, куда первый постоянно рискует сорваться.

Феминизм, озабоченный проблемой взгляда, может преобразовать эту теорию и выделить ограничивающую оппозицию мужского и женского, которую любое безупречное изображение стремится поддержать. Проще говоря, мы знаем, что женщины должны выглядеть безупречно, презентуя миру безукоризненный образ, чтобы мужчины, сталкиваясь с ним, не могли обнаружить изъян. Положение женщины как фантазии, таким образом, зависит от определенной экономики взгляда (значимость «женского образа» в своем наивысшем изводе черпает себя здесь [13]). Возможно, именно поэтому лишь профеминистский проект способен столь однозначно требовать от изображения, чтобы оно отказалось от всех притязаний на нарциссическое совершенство формы.

Психоанализ описывает психический закон, которому мы подчинены, но лишь через его сбой.

И — доводя до предела мою аргументацию — фантазия об абсолютном сексуальном различии в его сегодняшнем понимании могла быть схвачена лишь с того момента, когда живопись свела человеческое тело к глазу [14]. Но это значило бы взвалить на историю визуальной западной культуры слишком тяжелую ношу. Ибо даже если изображение и было в действительности одним из главных проводников такой редукции телесности к визуальности, оно всегда работало лишь так, как работает закон, всегда производящий условия своего собственного нарушения. Часто забывается тот факт, что психоанализ описывает психический закон, которому мы подчинены, но лишь через его сбой (failing). Это важно для феминистской (или любой другой радикальной) практики, для которой часто необходимо совершенно иное психическое и репрезентационное поле. Таким образом, визуальное изображение в его эстетически признанной форме служит тому, чтобы поддерживать определенную репрессивную модель сексуального распознавания, но это удается ему лишь отчасти и высокой ценой. Наша прежняя история — не окаменевший фрагмент единого визуального пространства, ведь при определенном взгляде мы всегда можем найти в ней свои неудобные моменты [15]. Мы, бесспорно, можем отбросить монолит этой истории, если это позволит нам обрести некую форму сопротивления, которая может быть артикулирована на этой стороне (а не по ту сторону) мира, против которого она выступает.

Среди ранних эскизов Леонардо Фрейд обнаружил головы смеющихся женщин — образы избытка, которые впоследствии выпали из канонического свода его великих работ. Подобно леонардовскому рисунку полового акта, эти изображения, кажется, смущают Фрейда, как если бы удовольствие каким-либо образом резонировало с дискомфортом рисунка со сценой секса (рисунок со сценой секса как модель некоего сбоя, головы смеющихся женщин как модель избыточности). Эти изображения, не очень известные в каноне работ Леонардо, сегодня имеют статус фрагментов, но они же рассказывают правду о вытесняющей их традиции, обнаруживая присутствие чего-то странно настойчивого, к чему возвращаются сегодня художники. «Teste di femmine, che ridono» [16] — смех здесь не просто акцентируется, но работает как необходимый способ обращения к проблеме сексуальности, которая столь же актуальна сейчас, как и тогда. Но это уже не может быть началом текста, так что пусть будет его концом.

Перевод с английского: Наталья Протасеня

[1] Зигмунд Фрейд, Leonardo da Vinci and a Memory of his Childhood («Леонардо да Винчи: воспоминание детства»), p. 70; p. 159.

[2] Фрейд, The Dissection of Psychical Personality («Разделение психической личности»), p. 79, p. 112 (отрывок, приведенный Самюэлем Вебером в The Legend of Freud, p. 1).

[3] Питер Уоллен делает сходное замечание на предмет отношений между перцептивным и сексуальным противоречиями в «Олимпии» Мане в своей работе Manet — Modernism and avant-Garde, № 2, лето 1980 г., p. 21.

[4] Фрейд, Some Psychical Consequences of the Anatomical Distinction between the Sexes («Некоторые психические следствия анатомического различия полов»), p. 252, p. 335—336.

[5] Фрейд, From the History of an Infantile Neurosis («Из истории одного детского невроза»), p. 29—47; p. 80—81.

[6] О центральной роли визуального образа в топографии психической жизни Лакана, а также о лгущем субъекте см. Imaginary и Dora — Fragment of an Analysis в этой же книге (книге Жаклин Роуз «Сексуальность в визуальном поле». — Ред.).

[7] Дискуссия на эту тему в отношении кино представлена в ключевой статье Лауры Малви Visual Pleasure and Narrative Cinema («Визуальное удовольствие и нарративный кинематограф»), а также в статье Джейн Уайнсток в сборнике Difference: On Representation and Sexuality.

[8] Ролан Барт, Change the Object Itself.

[9] Барт, S/Z.

[10] Лео Штейнберг определяет постмодернизм как переход от природы к культуре. Эта идея была переинтерпретирована Крейгом Оуэнсом в его работе The Allegorical Impulse — Towards a Theory of Postmodernism. Крейг Оуэнс также использовал понятие творческого импульса Фрейда в критическом эссе на тему возрождения экспрессионизма Honor, Power and the Love of Women, Art and Artists (январь 1938 г.).

[11] См. обсуждение данных проблем в контексте феминистского искусства у Мэри Келли: Re-viewing Modernist Criticism, осень 1981 г.

[12] Leonardo da Vinci and a Memory of his Childhood («Леонардо да Винчи: воспоминание детства»), p. 95; p. 186—187.

[13] Статус женщины как фантазии и объекта мужского желания был главной темой поздних работ Лакана: см. Encore («Еще»), особенно God and the Jouissance of The Woman и A Love Letter в сборнике Feminine Sexuality, а также комментарий Feminine Sexuality — Jacques Lacan and the école freudienne в этом сборнике.

[14] Норман Брайсон описывает постальбертиевскую перспективу в логике подобного ограничения в работе Vision and Painting: The Logic of the Gaze, Лондон, 1983.

[15] См.: Лакан о теме смерти на картине «Послы» Гольбейна, The Four Fundamental Concepts («Четыре основных понятия психоанализа»), p. 85—90.

[16] Leonardo da Vinci and a Memory of his Childhood («Леонардо да Винчи: воспоминание детства»), p. 111; p. 203. Выставка под названием The Revolutionary Power of Women's Laughter, включающая работы Барбары Крюгер и Мэри Келли, прошла в январе 1983 г. в Нью-Йорке.