Рассеянность, растерянность, пористость: три режима эстетического

Философ Михаил Куртов — о слабом Боге после интернета

Katja Novitskova. Innate Disposition. 2012. Installation view at the Center for Curatorial Studies: Bard College, Annandale-on-Hudson, NY

Katja Novitskova. Innate Disposition. 2012. Installation view at the Center for Curatorial Studies: Bard College, Annandale-on-Hudson, NYСовременный эстетический опыт (и опыт искусства, и повседневный чувственный опыт) определяется тем, что можно было бы назвать постинтернет-ситуацией — ситуацией, в которой интернет перестает быть отдельной вещью и необходимым образом входит в социальную, культурную и политическую субстанцию. Для этой ситуации характерны три режима эстетического, или чувственного (под которыми мы здесь понимаем как способы переживания, так и способы существования вещей): рассеянность, растерянность, пористость. Исток этих трех режимов, как нам представляется, нужно искать на границе современного эстетического и теологического знания.

Режим рассеянности отсылает к понятию слабой эстетики, или гипоэстетики. Слабая эстетика — это концептуализация длинной волны чувственности, которая берет начало еще в тезисах Гегеля о смерти Бога и о завершении (точнее, «снятии») искусства. Бог, или абсолют как метафизическая инстанция, гарантирующая полноту и абсолютность смысла, удовольствия или откровения, — этот Бог умирает, и наша способность испытывать прекрасное ослабляется — хотя и не исчезает совсем. Поэтому сегодня, возможно, следует говорить не о смерти Бога и конце искусства, а, вслед за богословом Джоном Капуто, о «слабости Бога» [1] и, соответственно, о слабости эстетического. (Теологическая концепция Капуто разработана на основе понятий «слабой силы» Деррида, «слабой мысли» Джанни Ваттимо, а также переинтерпретации одного места из Нового Завета: «немощное Божие сильнее человеков» — 1 Кор. 1:25.)

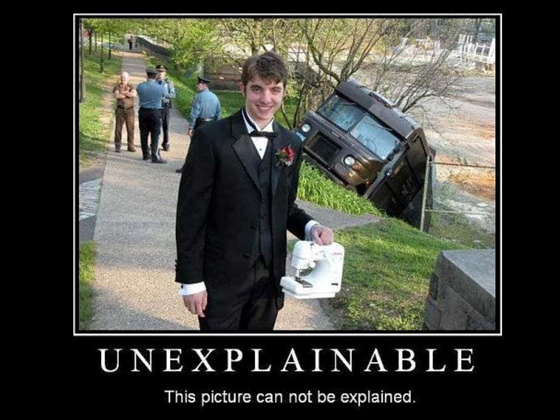

Гипоэстетическое — это то, в чем эстетическое немощно, ослаблено, не достигает своей полноты и абсолютности; это как бы слабые токи прекрасного, мерцание и всполохи прекрасного, своего рода оговорка не-красоты о красоте. Интернет-повседневность изобилует гипоэстетическим. Сюда относятся и эффекты от различных «багов», ошибок в коде, и незапланированные связи, образующиеся между различными цифровыми объектами в сложных средах, и результаты непроизвольной дефункционализации и остранения чисто технических процессов. Если говорить об уже описанных и институционализированных феноменах, то это, например, flarf — поэтика поисковых запросов или подсказок, поэтика почтового (spoetry) и поискового спама (spamdexing; поэтика дорвеев, о которой мы писали какое-то время назад). Особенность гипоэстетического в том, что оно не субстанциально, а событийно, имеет характер случайной встречи, поэтому его трудно удержать и передать, то есть культурно апроприировать (подобно тому, как это удалось сделать со спамом).

Слабая эстетика исторически восходит к эстетике реди-мейдов и found objects, «найденных объектов». Но от последних гипоэстетические объекты отличает то, что они сами нас находят или сами себя производят (как, например, записи автомобильных видеорегистраторов или глитч в видеоиграх) и они не нуждаются для своего существования в «топосах» (символических пространствах, подобных музею). Среди предшественников гипоэстетики можно также назвать понятие кэмпа: это двусмысленная, ослабленная красота, которую мы сегодня обнаруживаем в любительских музыкальных клипах на YouTube или в Instagram-хрониках чьей-нибудь далекой жизни.

Общее у гипоэстетического с «сильным эстетическим» (или, вернее, с мифом «сильного эстетического») — это указание на прореху в обыденном, в повседневном, на дисфункцию привычки. Только, в отличие от «сильного прекрасного», это обнаружение не является спасительным, а служит лишь формой заполнения обессмыслившегося (после смерти Бога) времени, лишь «развлечением» или стимулятором. Слабая эстетика не уберегает от трагедии (как написание «Вертера» смогло уберечь его автора от самоубийства), но она способна оправдывать (во вполне теологическом смысле) повседневность там, где «сильная эстетика» чересчур требовательна для этого или чересчур легкомысленна.

Бог, страдающий синдромом дефицита внимания.

Итак, Бог не столько умер, сколько бесконечно ослаб. Или, уточняя этот тезис, можно было бы сказать, что Бог рассеялся — так же, как сам Он ранее, желая ослабить народы, «рассеивал» их по земле (Втор. 28:25). Причем рассеялся Он еще и в психологическом смысле: это Бог, страдающий синдромом дефицита внимания, некий рассеянный абсолют, который все никак не может собраться, сосредоточиться и произвести эстетическое откровение. (Уже у Августина внимание становится одним из имен Бога-Духа, поэтому ослабление этой функции у современного человека параллельно, или гомологично, ослаблению божественного.) Рассеянность как неспособность сосредоточить внимание есть сосредоточенность сразу на многом и ни на чем подолгу. Это качество абсолюта создает предпосылки для его гиперактивности — что, в частности, проявляется как неустанный интернет-серфинг, не прекращающий снабжать нашу чувственность слабыми токами прекрасного. И эта рассеянность эстетического делает его присутствие в то же время абсолютно тотальным: прекрасное сегодня хоть и ослаблено, но в буквальном смысле рассеяно повсюду, заполняет собой все поры мира.

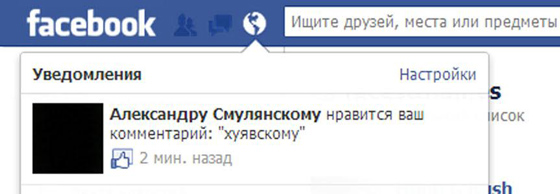

Второй актуальный режим чувственного можно было бы назвать эстетикой растерянности. Предшественниками этой последней являются, во-первых, эстетика абсурда (в дадаизме и в экзистенциализме), во-вторых, эстетика странного, которую мы обнаруживаем (или ретроспективно изобретаем) у Эдгара По и Лавкрафта или в фильме Тода Броунинга «Freaks» (1932). Сегодня эстетика абсурда и эстетика странного синтезируются в эстетике растерянности. От них она отличается иной аффективной и жестовой природой: это уже не радостность или тягостность бессмысленности (как в дадаизме и экзистенциализме) и не жуткость странного (как в weird fiction), а скорее эмоция недоумения, жест разведения руками, когда мы не способны или сознательно отказываемся дать чему-то объяснение.

В интернет-повседневности растерянную чувственность воплощают, например, картинки с тегом unexplainable или посты и твиты (репосты и ретвиты) с сопроводительными комментариями в виде аббревиатуры WTF или фразы «что происходит?» и тому подобными. Во всех этих случаях авторы, как кажется, вполне способны развернуть свою эмоцию, свой жест (что впоследствии нередко и происходит на этапе обсуждения поста или твита), но притормаживаются в этом чувстве или жесте, оставляя самих себя и читателя/слушателя/зрителя в подвешенном состоянии. Согласно поэтически точному определению, данному в Энциклопедическом словаре медицинских терминов, растерянность есть «мучительное непонимание больным ситуации и своего состояния, которые представляются ему необычными, получившими какой-то новый, неясный смысл». Поэтому можно сказать, что режим растерянности — это сознательное или несознательное удерживание в подвешенном (и, возможно, дискомфортном) состоянии с целью получше прислушаться к «новому, неясному смыслу».

Прекрасное сегодня хоть и ослаблено, но заполняет собой все поры мира.

Эстетика растерянности тесно связана со слабой эстетикой и с теологией «слабого Бога». Если эстетика абсурда была непосредственной и сознающей себя реакцией на «смерть Бога» (как верховного гаранта смысла), то эстетика странного была осмыслена теологически только в исследованиях повседневности. Именно повседневность есть среда, в которой «слабый Бог» являет себя во всей своей бесконечной слабости по преимуществу. В «Критике повседневной жизни» Анри Лефевр пишет: «...чудесное и сверхъестественное неизбежно опускаются до уровня причудливого и странного [weird and bizarre]» [2], «странное и причудливое [the strange and the weird] всегда были не чем иным, как дешевым и засоренным субститутом тайны» [3]. Само это вторжение необъяснимого или необъясненного в повседневность является сверхслабой формой вторжения сверхъестественного. Это действие «слабого Бога», который слаб настолько, что находит в себе силы являть себя лишь в самом обыденном, то есть в повседневных вещах. Но иногда эти вещи вызывают в нас воспоминания о детстве мира, когда Бог был еще силен: только такой, сильный Бог, бессознательно полагаем мы, и мог бы что-то нам объяснить.

Режим растерянности в значительной степени был вызван к жизни обманом просветительских ожиданий: для многих, живущих в начале XXI века, обещания науки как главной расколдовывающей практики оказались невыполненными — подтверждением чему служат рост религиозности и распространение псевдонаук. Сверхъестественное было переведено в странное, как будто ожидая своего финального прояснения, которого, однако, так и не случилось (какая-нибудь популярная теория струн предстает сегодня для профана скорее как финальное затемнение реальности). Нужно отметить, что русская «растерянность» точнее передает рассматриваемый аффект, чем, скажем, английская perplexity: мы вроде бы не утратили абсолют целиком, не утратили смысл полностью, но немного подрастеряли по дороге. Это абсолют не только слабый и рассеянный, но также еще и растерянный, растерявшийся. Растерянность абсолюта — следствие вытеснения Просвещением теологического знания, отсутствия квалифицированного ухода за абсолютом, без которого тот сломался, пришел в негодность (понимание этого, возможно, и объединило некоторых авторов вокруг движения так называемого спекулятивного реализма).

Семен Кац. Разрешение. 2015

Семен Кац. Разрешение. 2015Наконец, третий режим эстетического мы назовем пористым эстетическим, или пористой чувственностью. Термин «пористость» мы берем у Гегеля в том месте «Науки логики», где он описывает свойства материи. Под материей мы здесь должны понимать как физическую материю, так и цифровую: материя в философском значении — это просто то, из чего состоят все вещи, в том числе цифровые. Вещь, по Гегелю, состоит из множества материй, вещь — всегда «эта» и одновременно ряд неких «также»: эта вещь тепла, но также пахуча, кисла, электризована и т.д. Все эти различные материи, пишет Гегель, существуют не в разных местах, а в одном месте (в самой «этой» вещи). Но это место — пористое. Каждая материя существует как бы в промежутках или в порах другой материи, причем между этими порами существуют другие поры, из которых вещь нам себя являет: материя есть бесконечная пористость («Все материи пористы, и в промежутках каждой из них находятся все другие, равно как и сама она вместе с остальными материями находится в этих порах каждой из них» [4]).

Сегодня, в постинтернет-ситуации, эта бесконечная пористость цифровой материи обнаруживает себя, например, в феноменальной бесконечности вики-серфинга, когда каждая статья уводит нас по гиперссылкам, как по тоннелям или порам, все дальше и дальше. И эти гиперссылки — они не где-то в другом месте, они уже здесь, в этой конкретной цифровой вещи (ноутбуке, браузере, вкладке браузера...). Мы словно бесконечно проваливаемся в поры цифровой материи, которая открывает нам свои все новые и новые «также».

В практиках так называемого постинтернет-искусства эта пористость заявляет о себе через странную переводимость одной вещи в другую (будь то физическая вещь или цифровая). Примером может быть техника датабендинга, использующаяся в глитч-арте, — способ создания новых визуальных эффектов при помощи чтения файла одного формата программным обеспечением, предназначенным для другого формата. В этом случае одна и та же цифровая вещь (видеофайл или картинка) как будто содержит в себе поры, из которых она благодаря нашим манипуляциям бесконечно разнообразно себя показывает. Также это можно проиллюстрировать творчеством отдельных постинтернет-художников: скажем, Катя Новичкова создает скульптуры на основе найденных в сети JPEG-картинок, а затем превращает эти скульптуры обратно в JPEG-картинки, попутно рефлексируя этот потенциально бесконечный перевод. Иными словами, режим пористости — это разделяемое современным человеком ощущение, что, куда ни ткни или как ни поверни, везде что-то будет, что-то образуется, как если бы мир состоял из бесконечного количества пор или как если бы мы сами выступали такой пористой материей.

Вторжение необъясненного в повседневность является сверхслабой формой вторжения сверхъестественного.

В этом смысле режим пористости, как и режим рассеянности, является актуальным способом не только переживания, но и существования вещей. Если Гегелю еще нужно было специально приближать к себе вещь, чтобы рассмотреть ее феноменальную структуру, то сегодня вещи, будучи сверхнасыщенными информацией, сами приблизились к нам, масштабировались, и их поры открываются нам уже не в специальном акте созерцания, а изнутри повседневного опыта. Пористость и рассеянность — это то, что мы увидели, когда зумировали, масштабировали ризоматическую структуру интернета, предвосхищенную в «Тысяче плато»: ризома, думается, была еще слишком грубой, слишком плоской, слишком издалека наблюдаемой моделью той реальности, в которой мы находимся сегодня.

Пористость и рассеянность — две грани, два основных термина, которыми мы схватываем реальность постинтернет-ситуации. Но между этими терминами нет согласия, они спорят друг с другом: являются ли поры мира результатом его рассеяния или же рассеяние мира — эффектом его пористости? Оставим этот спор — спор о рассеянном либо пористом абсолюте — технотеологам будущего. (Впрочем, уже сегодня этот вопрос ставится в связи с различными видениями будущего веба: так, децентрализованное хранилище данных Swarm, основанное на технологии «блокчейн», предлагает скорее пористую «философию» глобального цифрового мира, а функционально аналогичная ему, но иначе реализованная Межпланетная файловая система, InterPlanetary File System, — скорее рассеянную.)

Современный абсолют рассеян, растерян, порист. Но когда мы говорим об абсолюте, мы, конечно, имеем в виду нас самих, точнее, наше недорасколдованное абсолютное начало. Язык теологии нужен для артикуляции этих недорасколдованных, недопереведенных остатков, унаследованных от домодерной эпохи, — сгустков священного, растворенных в повседневности и аффицирующих нашу чувственность. Язык искусства нужен для их более точной профилировки. Вместе с тем эстетическая растерянность указывает на наше «мучительное непонимание»: являются ли эти остатки и впрямь остатками («пережитками», говоря словами Просвещения) или же они как таковые неустранимы и в этой своей неустранимости представляют собой последнюю, абсолютную реальность?

Текст написан по мотивам лекции, прочитанной автором в Философском клубе на Винзаводе.

[1] John D. Caputo. The Weakness of God: A Theology of the Event. — Bloomington: Indiana University Press, 2006.

[2] Henri Lefebvre. The Critique of Everyday Life. — New York: Verso, 1991. P. 117.

[3] Ibid., p. 122.

[4] Г.В.Ф. Гегель. Наука логики. В 3 т. Т. 2. — М.: Мысль, 1971. С. 130.