Ориентализм и выставочный порядок

Как западный мир запер себя в экспозиционном лабиринте без выходов

Всемирная выставка в Лондоне 1851 года

Всемирная выставка в Лондоне 1851 годаХрестоматийный текст политического теоретика и историка Тимоти Митчелла (1992 г.) посвящен европейскому паноптизму — то есть представлению Европы о себе как о пространстве, откуда может быть увидено и где может быть репрезентировано и осмыслено все мироздание, — и тому, какой ценой дается такая дискурсивная позиция. Расстановку сил, описанную Митчеллом, можно с некоторыми поправками увидеть и в других ситуациях — например, в патриархальном конструировании мужского знания о женщинах или в сталинском СССР, в культуре которого Москва получила роль центра замкнувшегося советского мира, центра, вбирающего и производящего знание обо всей стране. Аналогом европейских Всемирных выставок, о которых пишет Митчелл, в сталинизме выступает ВДНХ.

Привычным стало считать, что конструирование колониального порядка связано с выработкой современных форм репрезентации и знания. Эти отношения наиболее тщательно исследовались в критике ориентализма. Западное художественное и научное изображение не-Запада, как показал анализ Эдварда Саида, — это не просто идеологическое искажение, необходимое нарождающемуся политическому порядку, но плотно подогнанная конфигурация образов и оценок, которая организует и производит ориентальное как политическую реальность [i]. Три черты определяют эту ориентальную реальность: она понимается как продукт неизменных расовых и культурных сущностей, и эти природные характеристики каждый раз оказываются полностью противоположными западным (пассивный, а не активный, статичный, а не динамичный, эмоциональный, а не рациональный, хаотичный, а не упорядоченный). Ориентальный антипод (или Другой), таким образом, отмечен рядом фундаментальных нехваток (нехваткой подвижности, разумности, порядка, смысла и так далее). Эти три категории — эссенциализм, инаковость и нехватка — и помогают управлять колониальным миром, а колониальное управление, в свою очередь, способствует приписыванию и закреплению этих определяющих черт.

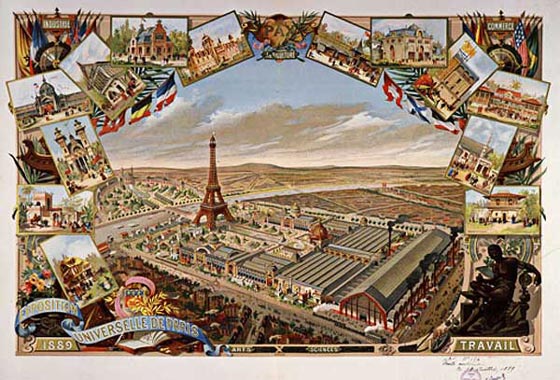

Ориентализм, однако, всегда был частью чего-то большего. Образ Востока, присущий девятнадцатому веку, был создан не только ориентальными исследованиями, романтическими романами и колониальными правительствами, но и теми новыми процедурами, с помощью которых европейцы создавали репрезентации мира — от музеев и Всемирных выставок до архитектуры, системы образования, туризма, модной индустрии и товаризации повседневной жизни. О масштабе этих процессов говорит хотя бы тот факт, что в 1889 году Всемирную выставку в Париже, посвященную столетию революции и призванную продемонстрировать экономическую и имперскую мощь Франции [ii], посетили 32 миллиона человек. Экономически и политически усиление мирового владычества Запада может быть привязано не только к образности ориентализма, но и ко всей новой, характерной для эпохи империализма машинерии, помогавшей сконструировать и продемонстрировать смысл мира.

Специфически европейская озабоченность тем, чтобы выставить на обозрение весь мир.

Новый аппарат репрезентации (а конкретно — мировые выставки) центральную роль отводил репрезентации незападного мира, и несколько исследований показало важность этой конструкции инаковости для производства национальной идентичности и империалистического целеполагания [iii]. Но существует ли более тесная связь между репрезентацией как современной техникой смысла и порядка и конструированием инаковости, принципиальной для колониального проекта? Одна точка зрения, исходя из которой, можно рассматривать этот вопрос, обнаруживается в описаниях незападных путешественников, посетивших Европу девятнадцатого века. Египетская делегация на VIII Международном конгрессе ориенталистов, проходившем в Стокгольме летом 1889 года, направлялась в Швецию через Париж, где задержалась, чтобы посетить Всемирную выставку, — члены делегации оставили подробное описание своей встречи с репрезентацией собственной инаковости. Пользуясь этим и другими рассказами, оставленными путешественниками с Ближнего Востока, я рассматриваю особенности современного порядка репрезентации, представленного на Всемирной выставке. Как мне кажется, арабские писатели обнаруживали на Западе не только выставки и репрезентации мира, но и сам мир, устроенный как бесконечная выставка. Этот мир-как-выставка был местом, где искусственное — макет, план — задействовалось, чтобы произвести беспрецедентный эффект порядка и надежности. Дело не только в искусственности выставочного порядка, но и в разительно контрастирующем с ним эффекте внешней реальности — реальности, характеризуемой инаковостью и нехваткой, как и Восток ориентализма. Во второй части статьи, читая путевые записки восточных путешественников девятнадцатого века, я исследую связь между миром-как-выставкой и ориентализмом. Черты Востока, которые возникают в этих текстах, — помимо характерных нехваток — не только соответствуют режиму колониального господства, но и, как я полагаю, являются необходимыми чертами самого по себе порядка репрезентации.

Ля рю дю Каир

Четыре члена египетской делегации, направляющейся на стокгольмскую конференцию по ориентализму, провели несколько дней в Париже. Они взобрались на новую Эйфелеву башню, по высоте дважды (как им было сказано) превышавшую высоту Александрийской пирамиды, и обошли город и выставку, простиравшиеся под ней. Одно только не давало им покоя. Экспозиция египетского раздела была устроена французами в виде улицы средневекового Каира, состоящей из домиков с нависающими верхними этажами. На ней была и мечеть Кайт-бея. Как писал один из египтян, «предполагалось, что все это будет напоминать старый Каир. Все было так тщательно продумано, что даже краска на домах была как будто испачкана» [iv]. Экспозиция представляла собой продуманный беспорядок. По контрасту с регулярным планом остальной выставки эта имитационная улица являла собой сумятицу базара. Проход по ней был затруднен лавками и лотками, в которых французы, наряженные как восточные люди, торговали благовониями, сладостями и фесками. В довершение впечатления французы выписали из Каира пятьдесят египетских ослов вместе с их погонщиками, а также соответствующее число конюхов, кузнецов и шорников, чтобы за этими ослами следить. За один франк по улице можно было прокатиться на осле; это приводило к такой правдоподобной давке и сумятице, что директор выставки вынужден был издать указание, ограничивающее число одновременно присутствующих на улице ослов. На путешественников из Египта все это произвело отталкивающее впечатление. Но самый сильный стыд они испытали в мечети, которая, как и остальная улица, была выстроена, как выражались европейцы, «для фасада». «Наружная стена — вот все, что там было от мечети. Внутри же она представляла собой кафе, где танцевали египетские девушки с молодыми людьми и крутились дервиши» [v].

Проведя в Париже восемнадцать дней, египетская делегация отправилась в Стокгольм на конгресс ориенталистов. Как и другие неевропейские делегаты, египтяне были встречены с радушием — и большим любопытством. И тут они снова оказались на своего рода выставке, будто и не уезжали из Парижа. Как писал один из европейских участников конгресса, это были «настоящие восточные люди — мы таращились на них, как в цирке Барнума; добрые скандинавы, кажется, решили, что это не группа ориенталистов, а коллекция восточных диковин» [vi]. Некоторым ориенталистам и самим, кажется, доставляла удовольствие роль шоуменов. Про другой такой конгресс, проходивший ранее в Берлине, нам сообщают, что его организаторам «пришла в голову гротескная идея показывать выходцев с Востока, как если бы они были иллюстрациями на бумаге. Профессор санскрита из Оксфорда представил живого индийского пандита, на глазах всего собрания заставив его произнести брахманскую молитву… Профессор Макс Мюллер из Оксфорда представил двух соперничающих японских священнослужителей, каждый из которых принес свои дары, — они напоминали двух комедиантов, каждый со своей обезьяной» [vii]. На стокгольмский конгресс египтяне были приглашены в качестве ученых, но когда они переходили на свой родной язык, к ним снова начинали относиться как к экспонатам. «Я не слышал ничего, более недостойного чувствительного человека, — жаловался ученый из Оксфорда, — чем свистящие вопли, издаваемые студентом из Каира. Такие демонстрации на конгрессе неподобающи и унизительны» [viii].

Выставка и конгресс — не единственные примеры такого европейского непотребства. По мере того как Европа крепила свою колониальную мощь, неевропейские путешественники все чаще обнаруживали себя выставленными на показ и превращенными в объект европейского любопытства. Унижение, которому они подвергались, казалось такой же неотъемлемой частью этих спектаклей, как ложные фасады и толпы зевак. Фасады, зеваки и унижение казались составными частями выставочной организации, специфически европейской озабоченности тем, чтобы выставить на обозрение весь мир. Но из чего конкретно состоял этот выставочный процесс?

Мир как вещь

Начать с того, что путешественникам с Ближнего Востока европейцы казались зеваками с неиссякающим стремлением стоять и смотреть. «Одна из черт французов — стоять и пялиться на все новое», — писал египетский ученый, который провел в Париже 1820-х годов пять лет и оставил первое описание Европы девятнадцатого века на арабском [ix]. «Любопытство» европейцев упоминается почти в каждом рассказе путешественников с Востока. К концу девятнадцатого века, когда один или два египетских писателя усвоили стиль реалистического романа и сделали путешествия по Европе своей основной темой, истории, повествующие о западных впечатлениях, часто строились вокруг героя, которого окружает толпа любопытных, превращая его в своего рода экспонат. Так, рассказчик одной из историй описывает первый день своего героя в Париже: «Стоило ему выйти на улицу из лавки или ателье, как толпа мужчин и женщин немедленно окружала его, разглядывая его платье и внешность» [x].

Во вторую очередь это любопытство, обнаруживающееся в арабских описаниях, было связано с тем, что можно было бы назвать объективацией. Любопытство наблюдателя было необходимым топливом для того разнообразного набора механизмов, который превращал вещи в объект этого любопытства — начиная с самого восточного путешественника. Члены египетской студенческой миссии, отправленной в Париж в 1820-е годы, были буквально заточены в колледже, в котором учились и жили, — их выпускали только в музеи и театр, где они могли видеть водевильные пародии на себя самих, превращенных в предмет забавы для французской публики [xi]. «Сценические декорации меняются в зависимости от того, чего требует пьеса, — объяснял один из студентов. — К примеру, нужно показать султана и связанные с ним события. Тогда они устраивают сцену в виде дворца, а султана показывают в лицах. А если им нужно изобразить персидского шаха, они одевают кого-то в одежды персидского монарха и сажают его на трон» [xii]. Даже восточные монархи, приезжавшие в Европу, подвергались включению в эту театральную машинерию. Когда египетский хедив приехал в Париж, чтобы посетить Всемирную выставку 1867 года, он обнаружил, что экспозиция Египта была выстроена в виде средневекового каирского дворца. Во время своего визита хедив жил в этом королевском дворце и был частью выставки, принимая посетителей по обычаям средневекового гостеприимства [xiii].

Не только себя путешественники с Востока обнаруживали выставленными на показ объектами. Один из арабских студентов посвящает несколько страниц своего описания Парижа феномену «спектакля», которому не находит арабского эквивалента. Среди разных видов представлений помимо Опера и Опера-Комик он описывает места, представляющие «виды города, страны или чего-то подобного, такие, как панорама, косморама, диорама, европорама и уранорама». В панораме Каира, которую он приводит в пример, «кажется, что смотришь с вершины минарета султана Хасана, а аль-Румайла и весь остальной город расстилаются перед тобой» [xiv].

В Париже не всегда можно было понять, где кончалась выставка и где начинался мир.

Задачей таких спектаклей было представить мир как картинку. Его показывали как объект на витрине, предназначенный для обозрения господским европейским взглядом. Ориенталисты того же периода — скажем, великий французский ученый Сильвестр де Саси — занимались научным описанием Востока в том числе для того, чтобы произвести такого рода объективированный мир. Де Саси планировал учредить музей, который должен был стать «обширным хранилищем всевозможных предметов, рисунков, подлинных книг, карт, путевых заметок, представленных вниманию всех тех, кто хочет посвятить себя изучению Востока, так что каждый из таких студентов как по волшебству перенесется в самое сердце, скажем, монгольского клана или китайской расы — в зависимости от того, что он пожелает сделать предметом своего исследования» [xv].

Как часть амбициозного английского плана по «народному просвещению» было выдвинуто предложение устроить «этнологическую институцию на очень широких основаниях, где в рамках одной экспозиции будут соединены парные представители различных рас». На этой выставке они, как предполагалось, «должны будут строить собственные поселения в соответствии с архитектурными представлениями их стран. Образ жизни они должны вести традиционный. Они должны будут практиковать формы производства, доминирующие в их нации или племени. Следует позволить им придерживаться их идей, мнений, обычаев и суеверий… Переходить от одного раздела этой выставки к другому будет то же самое, что каждый раз попадать в новую страну» [xvi].

Всемирные выставки второй половины века предлагали посетителю как раз такую просветительскую встречу с племенами и их артефактами, показанными ровно так, чтобы создать непосредственный опыт соприкосновения с колонизованным объективированным миром. В ходе планирования выставки 1889 года в Париже было решено, что, прежде чем войти в «храм современной жизни», посетитель будет проходить через выставку всей человеческой истории как через «преддверие и благородное предисловие к основной экспозиции». Названная «Историей труда» (или, развернуто, «Ретроспективной выставкой труда и наук человечества»), эта экспозиция должна была демонстрировать историю человеческого труда посредством «самих предметов и изделий». В ней не должно было быть «ничего приблизительного, поскольку она должна была представлять собой овеществленный урок» [xvii].

Всемирная выставка в Париже 1889 года

Всемирная выставка в Париже 1889 годаАрабские описания современного Запада стали описаниями этих причудливых вещей-миров. К последнему десятилетию девятнадцатого века больше половины изданных в Каире описаний путешествий в Европу рассказывали о посещениях Всемирных выставок или Международного конгресса ориенталистов [xviii]. В таких рассказах сотни страниц отводятся описанию причудливой организации и машинерии этих событий: толпам любопытствующих зевак, панорамам и перспективам, представителям племен в специально выстроенных деревнях, демонстрации новых изобретений и товаров, архитектуре из стали и стекла, системам классификации, статистическим подсчетам, лекциям, планам и путеводителям — короче, всему методу организации того, что мы называем репрезентацией.

Мир-как-выставка

В третью очередь, в таком случае, эффект объективации был вопросом не только зрительной фиксации на фигуре любопытствующего зрителя, но и репрезентации. Сведение мира к системе объектов было устроено так, что их тщательная организация заставляла их отсылать к некоему более значительному смыслу — например, к Истории, Империи или Прогрессу. Эта машинерия репрезентации не ограничивалась выставкой и конгрессом. Почти всюду, куда приходили посетители со Среднего Востока, они встречали собрания вещей, отсылающие к чему-то большему. Они посещали новые музеи и видели культуры мира, представленные в виде объектов, разложенных под стеклом в порядке их эволюции. Они шли в театр, место, где европейцы показывали себе собственную историю, как это объясняли некоторые египетские писатели. Они проводили дни в тщательно организованных общественных парках, где можно было найти «все возможные растения со всех концов мира», как писал об этом еще один арабский автор. И неизбежно они оказывались в зоопарке — который являл собой плод колониального проникновения на Восток, как писал Теодор Адорно, «принося символическую жертву в виде зверей» [xix].

Европа, о которой читаешь в арабских описаниях, была местом спектакля и визуального представления, местом организации всего и вся во имя репрезентации, призванной воплощать нечто большее. Образу жизни европейцев была присуща озабоченность тем, что египетский автор назвал «интизам альманзар» — организацией вида [xx]. Куда бы ни отправился неевропеец помимо выставки, конгресса, музея и зоопарка — на улицы современного города с его говорящими фасадами, в деревню, которая, как правило, представала перед ним в виде современной фермы с новыми техникой и методами обработки земли, или даже в Альпы, где строились фуникулеры, — везде он обнаруживал технику и зрелища [xxi]. Все казалось организованным и экспонированным как макет или изображение чего-то еще. Все предлагалось для осмотра наблюдающего субъекта в качестве системы означивания, претендующей на то, чтобы представлять собой просто объект, просто «означающее» чего-то большего.

Следовательно, выставка в этих описаниях может быть прочитана как воплощение причудливого характера Запада, как место, где посетитель настойчиво принуждался к роли зрителя в мире, созданном, чтобы представлять. На выставке путешественник с Востока отмечал все чаще встречавшийся в современной Европе причудливый способ обращения с миром — отношения между индивидом и миром «объектов», которые европеец, как казалось, принимал за реальный опыт. Этот эффект реальности был не чем иным, как миром, преобразованным так, чтобы он мог предстать индивиду в качестве выставки. Неевропейцы находили в Европе, перефразируя Хайдеггера, время Всемирной выставки, или время мира-как-выставки [xxii]. Мир-как-выставка означает не выставку мира, но мир, организованный и воспринятый так, как если бы он был выставкой.

Надежность репрезентации

«В настоящее время Британия — величайшая ориенталистская империя, которую когда-либо знал мир», — провозгласил президент Ориенталистского конгресса 1892 года, открывая заседание. Его слова отражали политическую уверенность эпохи империализма. «Она знает не только как завоевывать, но и как править» [xxiii]. Бесконечные спектакли мира-как-выставки были не только отражением этой уверенности, но и средством ее производства, техникой организации империалистической истины и культурного различия в «объективной» форме.

Три аспекта такого рода уверенности можно извлечь из описаний Всемирных выставок. Первый — очевидный реализм репрезентаций. Макет или модель всегда находились в идеальном соответствии с реальным миром, соответствии, часто отмечаемом в восточных описаниях. Как отмечал египетский посетитель, «даже краска на зданиях была испачкана». Одна из наиболее впечатляющих экспозиций на выставке 1899 года в Париже представляла собой панораму города. По описанию арабского посетителя, она была устроена как смотровая площадка, с которой зритель обозревал окружающие его изображения города. Образы были смонтированы и освещены таким образом, что зрителю казалось, будто он стоит в центре города, материализующегося вокруг него в качестве единого, цельного объекта, «ничем не отличающегося от реальности» [xxiv].

Второй аспект заключался в том, что модель, как бы реалистична она ни была, всегда оставалась отличимой от реальности, которую она призвана была представлять. Хотя краска на стенах была запачкана, а ослы были выписаны из Каира, средневековая египетская улица оставалась лишь парижской копией восточного оригинала. Надежность репрезентации зависела от этого намеренного различия во времени и месте, которое отделяло репрезентацию от реальной вещи. Но она также зависела от положения посетителя — туриста на имитированной улице или зрителя на смотровой площадке. Репрезентация реальности всегда была выставкой, построенной вокруг находящегося в ее центре зрителя, обозревающего европейского взгляда, окруженного экспозицией, но и отделенного от нее. Чем больше выставка окружала и вовлекала посетителя, тем больше отделялся от нее взгляд, поскольку разум (в нашем картезианском представлении), как считается, отделен от материального мира, который он созерцает. Эта отделенность чувствуется в описании египетского раздела парижской выставки 1867 года:

«Музей внутри храма фараона представлял древность; дворец, богато украшенный в арабском стиле, представлял Средние века; караван-сарай купцов и странствующих циркачей представлял реальную повседневность сегодняшнего дня. Оружие из Судана, шкуры диких зверей, благовония, яды и лекарственные растения переносят нас прямо в тропики. Керамика из Ассиута и Ассуана, серебро, золотые и серебряные ткани зовут нас прикоснуться к причудливой культуре. Все расы, подвластные вице-королю, были представлены специально отобранными экземплярами. Мы общались с феллахами, толкались среди бедуинов Ливийской пустыни в прекрасных белых тюрбанах. Эта великолепная выставка многое сообщала разуму и глазам — она выражала политическую идею» [xxv].

Восток — чистая форма той внешней реальности, которую порождает мир-как-выставка.

Поразительный реализм таких выставок превращал Восток в объект, к которому посетители почти могли прикоснуться. Но для обозревающего глаза, окруженного экспозицией, но исключенного из нее благодаря статусу посетителя, он оставался лишь репрезентацией, картинкой некоей далекой реальности. Таким образом, поддерживались две параллельные пары отличий — между выставкой и посетителем и между выставкой и тем, что она выражала. Репрезентация казалась отделенной от политической реальности, на отражение которой она претендовала, а обозревающий разум был отделен от того, что он обозревал.

В-третьих, различие между системой выставок и репрезентаций и внешним смыслом, который они изображали, поддерживалось различием между самой выставкой и ее планом. Помимо выставленных экспонатов посетитель встречал большое количество каталогов, планов, знаков, программ, путеводителей, инструкций, образовательных лекций и статистических сборников. К египетскому разделу выставки 1867 года, например, был издан путеводитель, содержащий обзор истории страны и разделенный, как и экспозиция, которую он описывал, на три периода — древний, средневековый и современный, сопровождавшийся статистическими данными о «территории, населении, производительных силах, торговле, военно-морских силах, финансах, общественной организации и так далее, собранными Имперской комиссией в Париже» [xxvi]. Чтобы составить такие обзоры, таблицы и планы, которые были необходимы для образовательного аспекта выставок, нужны были средства репрезентации, подобные тем, что требовались для производства самих выставок. Но практическое различие между выставкой и планом, объектами и каталогом усиливало впечатление двух различных режимов бытия — порядка вещей и порядка их значения, репрезентации и реальности.

Несмотря на тщание, с которым это различие поддерживалось, было нечто парадоксальное в убедительном контрасте имитации и реальности. В Париже не всегда можно было понять, где кончалась выставка и где начинался мир. Границы выставки были, конечно, ясно обозначены высокими стенами и монументальными воротами. Но, как это обнаруживали восточные посетители, в организации «реального мира» за пределами выставки с его музеями и магазинами, уличными фасадами и альпийскими сценками обнаруживались черты Всемирной выставки. Несмотря на упорные усилия, которые тратились на то, чтобы выставка воспринималась просто как искусственная имитация внешней реальности, реальный мир за ее стенами превращался в ее продолжение. И все же эта расширенная выставка продолжала представлять себя как ряд репрезентаций, представляющих реальность за своими пределами. Так что можно мыслить ее как своего рода лабиринт, который, как выразился Деррида, включает в себя свои же выходы [xxvii]. Возможно, выставки, чьи выходы вели лишь на следующие выставки, стали настолько реалистичными и обширными, что никто так и не понял, что реальный мир, к которому они отсылали, попросту не существовал.

Лабиринт без выходов

Чтобы увидеть ненадежность кажущегося, в первую очередь, ясную разницу между имитацией и реальностью, следует снова вернуться внутрь выставки, на египетский базар. Отчасти египтяне были шокированы именно реалистичностью улицы: не просто запачканная краска или ослы из Египта, аутентичные египетские сладости — на базаре расплачивались «настоящими деньгами». Коммерция на этой улице погонщиков, лоточников и танцовщиц, казалось, отличалась от коммерции внешнего мира. Когда человек оказывается сбит с толку, войдя в мечеть и оказавшись в кафе, где настоящим посетителям подают настоящий кофе, как выяснить, где пролегает черта между искусственным и реальным, репрезентацией и реальностью?

Выставки напоминали коммерческую машинерию остального города. Эта машинерия в таких городах, как Лондон и Париж, в свою очередь, стремительно менялась в сторону имитации архитектуры и техники выставок. Маленькие частные лавочки, часто специализирующиеся на местных ремеслах, уступали место более крупным организмам пассажей и универсальных магазинов. В соответствии с «Иллюстрированным путеводителем по Парижу» (книгой, призванной обеспечить, наподобие выставочной программы, смысл и план места) все эти новые предприятия составляли «город, представлявший мир в миниатюре» [xxviii]. Египетские описания Европы содержат несколько рассказов об этих коммерческих микромирах, где реальный мир был по аналогии с выставкой организован через репрезентацию своих товаров. Универмаги описывались как «большие и хорошо организованные», торговля «шла в идеальном порядке, товары были расставлены по полкам и рядам, симметрично и ровно». Неевропейские посетители в особенности отмечали стеклянные витрины — как в магазинах, так и в освещенных газом пассажах. «Торговля вся идет за прозрачным стеклом, все находится в идеальном порядке… Великолепный вид товаров привлекает сотни зевак» [xxix]. Стеклянные витрины отделяли покупателей от товаров, превращая первых в простых зевак и устанавливая дистанцию, которая делала из товаров экспонаты. Как выставки становились коммерческими, так машинерия коммерции благодаря инженерным решениям становилась неотличимой от машинерии выставки.

В парижском пассаже XIX века

В парижском пассаже XIX векаОпыт столкновения с причудливо устроенным миром современной торговли и покупателей приводится в первом художественном описании Европы, опубликованном на арабском. Изданное в 1882 году, оно повествует о двух египтянах, которые едут во Францию и Британию в компании английского ориенталиста. В свой первый день в Париже два египтянина случайно забредают в просторные, освещенные газом внутренности некоего торгового предприятия. Внутри здания они обнаруживают длинные коридоры, каждый из которых ведет в следующий. Они переходят из коридора в коридор и постепенно начинают искать выход. Повернув за угол, они видят нечто, напоминающее выход, к которому с другой стороны тоже подходят люди. Но выясняется, что это зеркало во всю высоту стены, а люди с другой стороны — это лишь их отражения. Идя по коридорам, герои наталкиваются на группы работающих людей. «Эти люди были заняты организацией товаров, сортировкой вещей по коробкам. Они молча смотрели, как двое из них прошли мимо». Проблуждав некоторое время по зданию, египтяне понимают, что совершенно потерялись, и начинают ходить из комнаты в комнату в поисках выхода. «Никто не обратил на них внимания, не спросил, не нуждаются ли они в помощи». Наконец они были спасены управляющим магазина; он объяснил им его устройство, заметив, что товары, которые паковали и сортировали работники, происходили из всех возможных стран мира [xxx]. Выходит, что Запад — это место, организованное как система товаров, ценностей, смыслов и репрезентаций, составляющихся в знаки, которые отражают друг друга в лабиринте без выходов.

Эффект реальности

Обычная критика этого мира репрезентаций и товаров делает акцент на его искусственности. Мы представляем себя загнанными в комнату с отражающими друг друга зеркалами, из которой не можем найти выход. Мы не можем найти дверь в реальный мир, мы потеряли связь с реальностью. Такого рода критика не затрагивает мир-как-выставку, который выстроен только для того, чтобы убедить нас, что такая простая дверь существует. Выставка не отрезает нас от реальности. Она убеждает нас в том, что мир разделен ровно на две части — выставку и реальный мир, создавая эффект реальности, от которой, как нам кажется, мы отрезаны. Но волновать нас должна не искусственность мира-как-выставки, а контрастирующий с ним эффект утраченной реальности, порождаемый этой предполагаемой искусственностью. Эта реальность, которую мы принимаем за очевидную и естественную, на самом деле есть нечто новое и необычное. Она выглядит как место, совершенно внешнее по отношению к выставке. То есть как царство, существующее до всяких репрезентаций, до вмешательства человека, конструирования, смешивания и опосредования, до всех форм имитации, смещения и различия, которые обеспечивают рождение смысла.

Эта внешняя реальность имеет странное отношение к ориенталистскому изображению Востока. Как и Восток, она будто бы просто «существует». Это место простого бытия, где сущности не тронуты историей, вмешательством человека, различием. Такому эссенциализированному миру по определению недостает того, что может дать выставка, — ему недостает измерения смысла. Ему недостает плана и программы, придающей реальности историческую и культурную упорядоченность. Техники Всемирных выставок встраивают во внешний мир эту предполагаемую недостачу, эти первоначальные бессмысленность и беспорядок, которые колониализм приписывает Востоку. Восток, можно сказать, является чистой формой этого нового типа внешней реальности, которую порождает мир-как-выставка.

Экономика Египта подчинялась производству единственного товара — необработанного хлопка — для текстильной промышленности Европы.

Прежде чем дальше рассматривать эту связь, стоит вспомнить, что Всемирные выставки и новая масштабная торговля европейских городов были составляющими политической и экономической трансформации, которая не ограничивалась Европой. Новые универмаги были первыми предприятиями, позволявшими торговать такими крупными партиями товара — промышленно изготовленными тканями и одеждой. Складирование наряду с возникновением рекламы (слово, возникшее, как напоминает нам Беньямин, в эпоху великих выставок) и новая европейская индустрия «моды» (которую комментирует несколько восточных авторов) были связаны с бумом в текстильной промышленности [xxxi]. Текстильный бум был следствием других изменений, таких, как новые методы выращивания и сбора хлопка, новые механизированные методы ткацкого производства, растущие в результате прибыли и инвестирование в расширяющееся зарубежное производство хлопка. Эти обширные изменения как оборотная сторона выставки и универмага охватывали и южные штаты, и Индию, и долину Нила.

С конца XVIII века долина Нила претерпевала изменения, связанные преимущественно с европейской текстильной промышленностью [xxxii]. Из страны, которая, будучи одним из торговых центров оттоманского мира, производила и экспортировала собственные продукты питания и текстиль, Египет превращался в страну, чья экономика подчинялась производству единственного товара — необработанного хлопка — для текстильной промышленности Европы [xxxiii]. Перемены, связанные с ростом и концентрацией экспортного производства, включали и огромный рост доли импорта (в основном готовых тканей и продуктов питания), рост транспортной инфраструктуры внутри страны и новое отношение к земле (которая становилась объектом частной собственности, концентрируясь в руках маленькой, могущественной и непрерывно богатеющей социальной группы), приток европейцев (ищущих легких заработков и стремящихся изменить порядок сельского производства, колонизировав страну), постройку и перестройку городов как центров новой, европейски ориентированной, экономической жизни, миграцию в эти центры сотен тысяч все больше нищающих крестьянских бедняков. В девятнадцатом веке ни одно другое место на свете не менялось с такой скоростью, приспосабливаясь к производству одного-единственного продукта.

В другом тексте я исследовал, как современные средства колонизации, которых требовала эта трансформация (новые военные методы, преобразование сельского хозяйства, системы образования, перестройка городов, новые средства сообщения, реформа письма и так далее), служили средствами для создания объективированного мира, порождая новое следствие — мир, расколотый надвое: на вещи как таковые и отделенное от них измерение смысла [xxxiv]. Странный бинарный порядок мира-как-выставки с помощью разнообразных техник был распространен на такие регионы, как Ближний Восток. Если, как я полагаю, бинарное разделение было на самом деле ненадежным и сложно было определить, где кончалась выставка и начиналась реальность, значит, эта ненадежность распространялась далеко за предполагаемые границы Запада. В то время как эти парадоксальные, но невероятно действенные выставочные методы распространялись на южных и восточных берегах Средиземноморья, Всемирные выставки начали отображать мир, лежащий за пределами мира-как-выставки, по определению лишенный того смысла и порядка, который выставки обеспечивают, — то есть эссенциализированный и экзотический Восток.

ВДНХ в Москве© Наталья Гарнелис / ТАСС

ВДНХ в Москве© Наталья Гарнелис / ТАССЕсть три черты этого бинарного мира, который я пытался обрисовать в предыдущих абзацах. Первая — удивительная претензия на достоверность и истинность, на ту надежность очевидности, с которой все упорядочивается и выставляется напоказ, просчитывается и лишается любой двусмысленности — с политической точки зрения все выглядит решенным делом. Вторая — парадоксальная природа этой решенности. Определенность выражается в соответствии между репрезентациями и реальностью. И все же реальный мир за пределами этой выставки, несмотря на все ее обещания, как оказывается, состоит из других репрезентаций этой «реальности». Третья — колониальная природа: эпоха выставок была по необходимости колониальной эпохой, эпохой мировой экономики и глобальной власти (в которой живем и мы), поскольку с помощью выставки доступным должен был стать мир сам по себе.

Чтобы выявить колониальную природу этих методов упорядочивания и истинности и, таким образом, их отношение к ориентализму, я собираюсь переместиться на Ближний Восток. Восток, как я утверждаю, был великой «внешней реальностью» современной Европы — самым частым предметом ее выставок, великим означаемым. К 1860-м годам Томас Кук, который основал современную туристическую индустрию, организовав в 1851 году (совместно с Мидландской железнодорожной компанией) экскурсионные поезда по первой из великих выставок в Хрустальном дворце, начал предлагать туры не по выставкам Востока, но «по самому Востоку». Если Европа становилась миром-как-выставкой, что случилось с европейцами, которые отправлялись за рубеж — чтобы увидеть места, чьи изображения они так или иначе уже встречали в книжках, на спектаклях и выставках? Как они воспринимали так называемый реальный мир, изображенный на этих картинках, когда реальность была местом, жизнь которого не проживалась в действительности, по крайней мере, пока — по крайней мере, если мир был выставкой?

Сам Восток

«Вот мы и в Египте», — писал Гюстав Флобер в письме из Каира в январе 1850 года.

«Что я могу сказать обо всем об этом? Что могу я написать тебе? Я все еще не могу оправиться от первого потрясения… каждая деталь жалит, кусает… и чем больше пытаешься сконцентрироваться на ней, тем больше ускользает целое. Затем постепенно все приходит в гармоническое состояние, и фрагменты сами складываются в общую картину в соответствии с законами перспективы. Но, боже мой, в первые дни это просто ошеломляющий хаос из красок» [xxxv].

Флобер переживает Каир как зрительный водоворот. Что может он написать об этом месте? Что это хаос цвета и деталей, которые отказываются складываться в цельную картину. Дезориентирующие впечатления каирской улицы с ее перебранками на неведомых языках, с прохожими, которые следуют мимо в причудливых одеяниях, необычными цветами, незнакомыми звуками и запахами — все это выражается с помощью метафоры отсутствующей живописной перспективы. Между воспринимающим и видом нет расстояния, и глаза становятся органами осязания — «каждая деталь жалит». Когда субъект не отделен от картины, невозможно «ухватить целое». Опыт мира как картины, расположенной перед субъектом, связан с необычной концепцией мира как заключенной в раму целостности, в раму чего-то, что формирует структуру или систему. Постепенное привыкание к этой дезориентации и восстановление самообладания описываются в живописных терминах. Мир складывается в картину и достигает визуальной упорядоченности «в соответствии с законами перспективы».

Опыт Флобера предлагает парадоксальный ответ на мой вопрос о том, что происходит с европейцами, которые «покинули» пределы выставки. Хотя они думали, что выходят за пределы картинки, переходя к «реальным вещам», они продолжают — как Флобер — пытаться ухватить реальность как картину. Но могли ли они поступать иначе — ведь саму реальность они считали подобной картине? Реальным было то, что схватывалось в категориях различия между картиной и тем, что она представляет, так что ничего иного помыслить они не могли.

У европейских писателей, совершивших путешествие на Ближний Восток в середине и в конце XIX века, часто обнаруживаешь описание чуждости впечатлений, выраженное в категориях картины. Осмыслить происходящее было так же сложно, как отойти на некоторое расстояние, чтобы зарисовать или сфотографировать сцену, — что многие из них вообще-то и делали. «Каждый год, — писал египтянин, — видишь тысячи европейцев, которые путешествуют по всему миру, только чтобы сделать его снимок» [xxxvi]. Флобер отправился в Египет с фотографической миссией Максима дю Кампа, результаты которой, как сообщал Институт Франции, должны были быть «весьма необычными» благодаря фотографии, этому современному спутнику — «эффективному, быстрому и всегда скрупулезно точному» [xxxvii]. Химически выявляемое соответствие между фотографическим образом и реальностью обеспечивало новый, почти механический род достоверности.

Подобно фотографу, писатель желал воспроизвести картину вещей «в точности как они есть», «сам Восток в его витальной реальности» [xxxviii]. Еще до Флобера в Египте побывал Эдвард Лейн, чье новаторское «Описание манер и обычаев современных египтян», изданное в 1835 году, было плодом того же поиска картинной достоверности репрезентации. По словам племянника автора, ориенталиста Стэнли Пула, сила и точность описаний делали книгу «наиболее совершенной картиной человеческой жизни, которая была когда-либо написана» [xxxix]. «Очень немногие, — продолжал его внучатый племянник, ориенталист Стэнли Лейн-Пул, — обладали тем же даром описания вида или памятника, так что карандаш мог почти без потерь восстановить их облик спустя годы… Вещи встают перед глазами читателя, и все это без использования цветистых оборотов, а лишь с помощью лаконичных описаний» [xl].

Большая пирамида в Гизе стала теперь смотровой площадкой.

Лейн вообще-то начинал не как писатель, а как профессиональный художник и гравер и впервые побывал в Египте в 1825 году с новым аппаратом под названием камера-люсида, устройством для рисования со стеклянной призмой, которая проецировала образ объекта на бумагу. Лейн планировал опубликовать сделанные им рисунки и сопроводительные описания в восьмитомном труде под названием «Исчерпывающее описание Египта», но не смог найти издателя, чья печатная техника могла бы воспроизвести механическую точность его иллюстраций; впоследствии он издал часть зарисовок, описывающую современный Египет, переписанную и ставшую известной как этнографическое описание современных египтян [xli].

Проблема для фотографа или писателя, приехавшего на Ближний Восток, была не только в том, чтобы снять точную картинку Востока, но и в том, чтобы увидеть Восток как картинку. Скопировать или репрезентировать можно лишь то, что уже существует как репрезентация — то есть как картинка. Проблема, другими словами, состояла в том, чтобы создать дистанцию между воспринимающим субъектом и миром и таким образом сотворить мир как нечто картиноподобное — как экспонат. Для этого требовалась «точка зрения» — отделенная, внешняя позиция. В Каире Эдвард Лейн жил возле одних из городских ворот, за которыми находился высокий холм с башней, наверху которой располагался военный телеграф. С этой возвышенной позиции «открывался великолепнейший вид на город и окрестности цитадели», писал Лейн. «Вскоре после прибытия я сделал подробную зарисовку этого вида с помощью камеры-люсиды. Ни с какой другой точки нельзя было получить такой прекрасный вид города» [xlii].

В мире, в который подобная «объективированность», в отличие от Запада, встроена не была, не так-то просто было найти такие точки. Кроме военной дозорной башни приезжавшие на Ближний Восток использовали все подходящие постройки и памятники. Большая пирамида в Гизе стала теперь смотровой площадкой. Бедуинов организовали в группы, которые должны были тянуть и тащить писателя или туриста — с путеводителем в руке — на самый верх, где еще двое бедуинов сажали его себе на плечи, чтобы ему сподручнее было обозревать вид. В конце века вышел египетский роман, высмеивавший западные привычки, распространившиеся в высших кругах египетского общества. Один из его героев провел целый день, карабкаясь на пирамиды в Гизе в поисках прекрасных видов [xliii]. Даже для самых респектабельных европейцев минареты представлялись обзорными башнями, с которых можно было попытаться насладиться паноптическим видом мусульманского города. «Шум, который они устроили вокруг меня в Шумло, — жаловался Иеремия Бентам во время своего визита на Ближний Восток, — только за то, что я хотел одним глазком взглянуть на город с постройки, которую они зовут минаретом, исключает всякую возможность того, что я приму их приглашение на ужин, который они собирались дать в мою честь в диване» [xliv].

Бентам напоминает нам об еще одной черте, сближающей писателя и фотокамеру, и о том, что это значило — увидеть мир, как если бы это была картина на выставке. Точка зрения была не только отделенным от вида местом — вне мира или над ним. В идеале это была позиция, откуда, подобно надзирателям в бентамовском паноптикуме, можно было видеть, не будучи увиденным. Фотограф, укрытый черной тряпкой в тот момент, когда он обозревал мир через объектив фотокамеры, представлял собой ту модель присутствия, которая была желательной для европейца на Ближнем Востоке — будь то писатель, турист или представитель колониальной власти [xlv]. Обычный европейский турист, одетый (по совету «Путеводителя по Нижнему и Верхнему Египту для европейцев» Мюррея) или в «обычный фетровый шлем, сверху обернутый в тюрбан из белого муслина», или в пробковый шлем с голубой или зеленой вуалью, в «темных очках, защищенных по бокам», являлся носителем того же невидимого взгляда [xlvi]. Способность видеть, не будучи увиденным, поддерживала отделенность от мира и конструировала в то же время позицию господства.

Писатель также желал видеть, оставаясь незамеченным. Репрезентации Востока, стремящиеся занять отстраненную и объективную позицию, пытаются устранить из картинки присутствие европейского наблюдателя. Действительно, чтобы представить нечто как восточное, как заметил Эдвард Саид, следовало устранить все следы европейского присутствия [xlvii]. «Большое спасибо за все подробности местной жизни, описания которых вы выслали мне, — писал Теофиль Готье в Каир Жерару де Нервалю, который из первых рук обеспечивал его материалом для работы над ориентальными сценариями в Парижской опере. — Но как бы я, черт возьми, включил в массовку этих англичан в плащах, клетчатых шляпах с зелеными вуалями, которые должны защитить их от офтальмии?» Репрезентация не должна была включать наблюдателя, тот видящий взгляд, что делает репрезентацию возможной [xlviii]. Чтобы объективировать Восток как картинную реальность, не содержащую признаков возрастающего европейского присутствия, в идеале требовалось, чтобы это присутствие стало невидимым.

Наблюдение участника

Но тут возникал парадокс. Желая устранить себя, чтобы создать мир как что-то, что им самим не являлось, что-то внешнее и объективированное, европеец в то же время желал испытать этот мир, как если бы он был реальным. Как посетители на выставке и ученые в музее ориенталистики де Саси, путешественники желали «перенестись в самое сердце» объективированного ориентального мира и «прикоснуться к причудливой культуре». В своем дневнике Эдвард Лейн писал о желании «затеряться среди чужаков… принять их язык, их обычаи и манеру одеваться» [xlix]. Такого рода погружение обеспечивало объемность этнографических деталей у таких авторов, как Лейн, создавая эффект непосредственного и прямого опыта Востока. У Лейна и даже в большей степени у Флобера и Нерваля желание этой непосредственности опыта превращалось в желание прямого физического контакта с экзотическим, причудливым, эротическим.

Следовательно, создавалось противоречие между потребностью отделить наблюдателя от мира, превратив этот мир в объект репрезентации, и желанием потерять себя в этом объективированном мире, познать его непосредственно. Это противоречие и должны были осмыслить и преодолеть Всемирные выставки с их достоверностью экзотических деталей и ясной чертой, проведенной между посетителем и экспозицией. Понятый таким образом «опыт» должен был определяться структурой выставки. Проблема же с таким местом, как Каир, которое не было устроено для того, чтобы предоставить опыт выставки, заключалась в том, чтобы удовлетворить это двойственное желание. В первый же свой день в Каире Жерар де Нерваль повстречал французского «живописца», вооруженного дагерротипом, «предложившего пойти вместе с ним, чтобы выбрать наилучшую точку для съемки». Согласившись его сопровождать, Нерваль решил «позволить завести себя в самую глубь городского лабиринта, и, предоставив художнику заниматься своими делами, блуждать по улицам без переводчика и гида». Но в этом лабиринте, в котором Нерваль рассчитывал затеряться в экзотике и наконец «без переводчика» испытать настоящий Восток, им никак не удавалось найти точку, с которой можно было бы сделать снимок. В безуспешных поисках точки для съемки они проходили одну людную кривую улочку за другой, пока наконец мешанина звуков и людей не осталась позади и улицы не стали «более тихими, пыльными и пустынными, попадающиеся на них мечети не стали полуразрушенными, а там и тут не начали попадаться руины домов». В конце концов они оказались за пределами города, «где-то в пригороде, на другой стороне канала, вдали от главных кварталов». Здесь, посреди молчания и руин, фотограф наконец смог установить свой аппарат и запечатлеть восточный город. [l] [...]

Ориентализм — часть методов порядка и истины, соприродных самой сути современного мира.

Утверждая, что «настоящий Восток» не является местом, я не просто говорю, что западные репрезентации создали искаженный образ реального Востока. Я также не имею в виду, что «реального Востока» не существует, как не существует вообще действительности, а только образы и репрезентации. Каждое из таких утверждений игнорирует тот странный способ, которым Запад явился на свет, — как если бы мир был разделен напополам: на царство «простых» репрезентаций, противопоставленное эссенциализированному царству «реального»; на мир макетов, описаний, текстов и смыслов, противопоставленных оригиналам, вещам как таковым [li]. То, что мы в связи с этим разделением и так уже заметили на улицах Парижа, подтверждается путешествием на Восток: то, что исключено из выставки как реальное или внешнее, превращается в то, что может быть репрезентировано, что принимает выставочную форму, — другими словами, дальнейшее расширение лабиринта, который мы зовем выставкой. В этом лабиринте важно не только то, что мы никогда так и не приближаемся к реальному, не находим обещанный выход, но и что такое представление о реальном, такая система истинности продолжают быть для нас убедительными.

Случай ориентализма показывает нам, более того, как это предполагаемое различие между царством репрезентаций и внешней реальностью соотносится с другой очевидной границей, разделяющей мир на Запад и не-Запад. В бинарных категориях мира-как-выставки реальность является эффектом внешнего царства чистого бытия, нетронутого индивидуальным сознанием и процессами конструирования смысла и порядка. Восток является подобным же эффектом. Он предстает в качестве эссенциализированного царства, изначально существующего вовне и нетронутого Западом, царства, которому недостает смысла и порядка, что ему может дать лишь колонизация. Ориентализм, следовательно, — не только присущий XIX веку аспект некоей общеисторической проблемы того способа, которым одна культура изображает другую, не просто аспект колониального господства, но и часть методов порядка и истины, соприродных самой сути современного мира.

[i] Саид, Эдвард. Ориентализм. — СПб., Русский Мiръ, 2006.

[ii] Bennett, Tony. The Exhibitionary Complex // New Formations, № 4, Spring 1988. К сожалению, эта замечательная статья попала в поле моего зрения, уже когда я вносил в свой текст последние правки.

[iii] См.: Rydell, Robert W. All the World's a Fair: Visions of Empire at American International Expositions, 1876—1916. University of Chicago, 1984. См. также: Bennett, Tony. The Exhibitionary Complex.

[iv] Muhammad Amin Fikri, Irshad al-alibba' ila mahasin Urubba (Cairo, 1892), p. 128.

[v] Fikri, Irshad, 128-9, 136.

[vi] Crust, R.N. The International Congresses of Orientalists', Hellas 6 (1897).

[vii] Ibid. 351.

[viii] Ibid. 359.

[ix] Rifa'a al-Tahtawi, al-A'mal al-kamila (Beirut: al-Mu'assasa al-Arabiyya li-l-Dirasat wa-l-Nashr, 1973), 2: 76.

[x] Ali Mubarak, Alam al-din (Alexandria, 1882), 816. «Любопытство» европейца — отдельная тема для писателей-ориенталистов, которые противопоставляют его «общей нелюбопытности» неевропейцев. Такое любопытство представляется очень естественным, непосредственным отношением человека к миру, народившимся в Европе с ослаблением «теологических уз», приведшим к «освобождению человеческого разума» (Bernard Lewis, The Muslim Discovery of Europe (London, 1982), 299). Критику такого рода аргументов и их собственные теологические предпосылки см.: Mitchell, Colonising Egypt, 4—5.

[xi] Alain Silvera, The First Egyptian Student Mission to France under Muhammad Ali, in Elie Kedourie and Sylvia G. Haim (eds.), Modern Egypt: Studies in Politics and Society (London, 1980), 13.

[xii] Tahtawi, al-A'mal, 2: 177, 199—20.

[xiii] Georges Douin, Histoire du règne du Khédive Ismail (Rome, 1934), 2: 4—5.

[xiv] Tahtawi, al-A'mal, 2: 121.

[xv] Цит. по: Саид, Ориентализм. С. 165.

[xvi] James Augustus St John, The Education of the People (London, 1858), 82—3.

[xvii] Les origins et le plan de l'exposition, in L'Exposition de Paris de 1889, 3 (December 15, 1889): 18.

[xviii] Египетские описания Европы в XIX веке см.: Ibrahim Abu-Lughod, Arab Rediscovery of Europe (Princeton, 1963); Anouar Louca, Voyageurs et écrivains égyptiens en France au XIXe siècle (Paris, 1970); Mitchell, Colonising Egypt, 7—13, 180 n. 14.

[xix] Theodor Adorno, Minima Moralia: Reflections from a Damaged Life (London, 1978), 116; о театре см., например, Muhammad al-Muwaylihi, Hadith Isa ibn Hisham, awfatra min al-zaman, 2d edn. (Cairo, 1911), 434, и Tahtawi, al-A'mal, 2: 119—20; об общественных садах и зоопарке см.: Muhammad al-Sanusi al-Tunisi, al-Istitla at al-barisiya fi ma rad sanat, 1889 (Tunis, 1891), 37.

[xx] Mubarak, Alam al-din, 817.

[xxi] Образцовая ферма под Парижем описана у Mubarak, Alam al-din, 1008—42; визуальные впечатления от улицы см.: Mubarak, Alam al-din, 964, and Idwar Ilyas, Mashahid Uruba wa-Amirka (Cairo, 1900), 268; про новый фуникулер в Люцерне и европейскую страсть к панорамам см.: Fikri, Irshad, 98.

[xxii] Мартин Хайдеггер. Время картины мира. // Хайдеггер М. Время и бытие: статьи и выступления. — М., Республика. 1993. Стр. 41—63.

[xxiii] International Congress of Orientalists, Transactions of the Ninth Congress, 1892 (London, 1893), 1: 35.

[xxiv] Al-Sanusi, al-Ista'at, 242.

[xxv] Edmond About, Le Fellah: souvenirs d'Egypte (Paris, 1869), 47—8.

[xxvi] Charles Edmond, L'Egypte à l'exposition universelle de 1867 (Paris, 1867).

[xxvii] Jacques Derrida, Speech and Phenomena and Other Essays on Husserl's Theory of Signs (Evanston, ill., 1973), 104. Однажды Деррида заметил, что все его тексты — «это лишь комментарий к высказыванию о лабиринте» (Implications: Interview with Henri Ronse, in Positions (Chicago, 1981), 5). Моя статья должна рассматриваться так же.

[xxviii] Quoted in: Walter Benjamin, Paris, Capital of the Nineteenth Century, in Reflections: Essays, Aphorisms, Autobiographical Writings (New York, 1978), 146—7.

[xxix] Mubarak, Alam al-din, 818; Ilyas, Mashahid Uruba, 268.

[xxx] Mubarak, Alam al-din, 829—30.

[xxxi] Benjamin, Paris, 146, 152; Tahtawi, al-A'mal, 2: 76.

[xxxii] См.: André Raymond, Artisans et commerçants au Caire au XVIIIe siècle (Damascus, 1973), 1: 173—202; Roger Owen, The Middle East in the World Economy 1800—1914 (London, 1981).

[xxxiii] К началу Первой мировой войны хлопок составлял более 92% египетского экспорта (Roger Owen, Cotton and the Egyptian Economy (Oxford, 1969), 307).

[xxxiv] См.: Mitchell, Colonising Egypt.

[xxxv] Gustave Flaubert, Flaubert in Egypt: A Sensibility on Tour, trans. Francis Steegmuller (London, 1983), 79.

[xxxvi] Mubarak, Alam al-din, 308.

[xxxvii] Flaubert, Flaubert in Egypt, 23.

[xxxviii] Eliot Warburton, автор The Crescent and the Cross: or Romance and Realities of Eastern Travel (1845), описывает Alexander Kinglake's Eothen, or Traces of Travel Brought Home from the East (London, 1844; reprint edn., 1908); цит. по: The Oxford Companion to English Literature, 5th edn. (Oxford, 1985), s.v. Kinglake.

[xxxix] Edward Lane, An Account of the Manners and Customs of the Modern Egyptians, reprint edn. (London, 1908), pp. 7, 17.

[xl] Stanley Lane-Poole, Memoir, in Edward Lane, An Arabic — English Lexicon, reprint edn. (Beirut, 1980), vol. V, p. 12.

[xli] Leila Ahmed, Edward W. Lane: A Study of His Life and Work (London, 1978); John D. Wortham, The Genesis of British Egyptology, 1549—1906 (Norman, Okla., 1971), 65.

[xlii] Quoted in: Ahmed, Edward Lane, 26.

[xliii] Muwaylihi, Isa ibn Hisham, 405—17.

[xliv] Jeremy Bentham, The Complete Works, ed. John Bowring (Edinburgh, 1838—43), 4: 65—6.

[xlv] 45. Cf. Malek Alloula, The Colonial Harem (Minneapolis, 1986).

[xlvi] Murray's Handbook for Travellers in Lower and Upper Egypt (London, 1888).

[xlvii] Саид, Ориентализм, 160—1, 168, 239. В своем анализе я многим обязан исследованию Саида.

[xlviii] J.M. Carré, Voyageurs et écrivains français en Egypte, 2nd edn. (Cairo, 1956), 2: 191.

[xlix] Quoted in: Lane, An Arabic — English Lexicon, 5: 7.

[l] Gérard de Nerval, Oeuvres, ed. Albert Béguin and Jean Richer, i: Voyage en Orient (1851), ed. Michel Jeanneret (Paris, 1952), 172–4.

[li] Cf. Jacques Derrida, 'The Double Session', in Dissemination (Chicago, 1981), 191–2, Speech and Phenomena, and 'Implications'.