О выставке «Мечты о свободе. Романтизм в России и Германии» (23 апреля — 8 августа 2021 года) для COLTA.RU еще весной писал Сергей Хачатуров. Сейчас, когда до закрытия осталось всего несколько дней, после чего проект поедет в Дрезден, мы решили вернуться к нему с другого ракурса. В новом материале рубрики «Куратор у микрофона» Сергей Фофанов, один из кураторов проекта с российской стороны, размышляет о том, какими могут стать его итоги — исследовательские, исторические и личные.

— «Мечты о свободе» — крупнейший международный проект, где очень многое сделано впервые. Но для меня главным ощущением является факт: наша дистанция с Новым временем стала совершенно другой. Ощущается ли это изнутри, с научно-кураторской стороны, или лично для тебя как исследователя немецкого искусства?

— Мы стремились осмыслить эпоху, чтобы впервые за последние лет 20 поговорить о проблематике романтизма как такового — не только в Германии, но и в России. Похожие тенденции есть в филологии, но единого понимания в разных научных областях нет, и, когда задаешь вопрос о том, что такое романтизм, никто как будто не знает ответа — и не может с этим работать. Даже люди из театральной и музыкальной среды часто воспринимают романтизм как романтическое чувство.

На самом деле выставка кажется мне довольно конвенциональной. Над ней работала большая группа, и метод состоял в том, чтобы взять мировоззренческий контекст эпохи и развивать его из перспективы влияния на наше время. К этому добавился простой ход, который вызвал наибольшую критику, — совмещение искусства исторического и современного. Главным зрителем выставки была та публика, которая ходит на больших мастеров XIX века, таких, как Суриков и Верещагин: для них в принципе не существует современного искусства. Пригласив их на выставку-блокбастер, мы вместе с тем пытались показать, что современное искусство есть, что оно не опасно, объясняя через современные работы некоторые максимы и даже клише эпохи романтизма. Надеюсь, что это получилось. Работа с клише — это нормальная работа. Ее не надо чураться, клише надо рефлексировать. К сожалению, массовый зритель все это практически не воспринял, «Мечты о свободе» не стали выставкой Куинджи, Серова и Айвазовского.

— Почему?

— Во-первых, пандемия. Во-вторых, название не раскрывает сущности выставки — зрителю во многом непонятно, о чем она. Как-то англичане проводили исследование, думая, как назвать выставку Боннара в Tate: «Пьер Боннар» или «Боннар». Оказалось, 65% или 75% респондентов, услышав в названии «Пьер», чувствуют французский подвох… Если бы наша выставка имела те же самые экспонаты, те же самые разделы, но называлась «Шедевры из коллекции Дрезденской картинной галереи», она бы имела другую публику. Хотя критика на удивление отреагировала очень позитивно. Проект похвалили даже те люди, которые привыкли автоматически критиковать все, что делает ГТГ.

«Мечты о свободе». Общий вид экспозиции© Надя Плунгян

«Мечты о свободе». Общий вид экспозиции© Надя Плунгян— Я понимаю все ограничения, всю консервативность ГТГ. Но разве мы не входим в новую ситуацию, где Новое время можно будет трактовать свободно — научно-художественно и экспозиционно?

— Хороший тезис, но, боюсь, пока что это первый и последний проект такого типа, проект прошлой эпохи. До пандемии и он готовился, как говорят, на хайпе музейного выставочного бума, какого давно не было в мире. Тогда люди все больше и больше шли в музеи — особенно в Москве. Пандемия очень сильно это скорректировала. Раньше музеи зарабатывали выставками большие деньги и вместе с поддержкой спонсоров становились независимыми от бюджетных денег. Сейчас все остынет — денег больше нет. Хотя по мировым меркам бюджет «Романтизма» не так велик, для галереи он был очень дорогой выставкой — из-за работы с заграницей, логистики, страховок, из-за того, что каждый год растет цена, из-за того, что постоянно падает рубль...

— На мой взгляд, это только часть ситуации. Есть же ведь и запрос аудитории, он будет сильно меняться. Например, школьники и подростки, которые нуждаются в интересном, наполненном образе российского XIX века. Постсоветская школьная программа уже давно не дает полного охвата, а главное — не позволяет увидеть глубину и современное значение этих событий. Происхождение многих вещей должно быть описано заново. В этом смысле европейский романтизм более доступен, он заметно присутствует в массовой культуре... Было даже забавно, что картины-аллегории с изображениями Италии, Германии и России, которыми открывался раздел «Родина», отсылают к хуманизациям в манге — языку, хорошо понятному детям и подросткам.

— Да-да, в XIX веке все эти аллегории государств еще не были персонификациями.

Историк искусства Вернер Хофман и Иван Чечот на Историческом факультете ЛГУ. 1989. Автор фотографии неизвестен© Архив Андрея Хлобыстина, Архив Музея современного искусства «Гараж»

Историк искусства Вернер Хофман и Иван Чечот на Историческом факультете ЛГУ. 1989. Автор фотографии неизвестен© Архив Андрея Хлобыстина, Архив Музея современного искусства «Гараж»— Расскажи о твоей интенции, о твоем кураторском вкладе.

— Как мы с тобой говорили много раз, это мой оммаж, шпионская игра — желание отдать дань уважения прекрасному историку искусства, куратору и мыслителю Вернеру Хофманну. В 1970-е годы он сделал несколько выставок, посвященных искусству около 1800 года, и обозначил эту важную временнýю границу и цивилизационный поворот. Во всяком случае, в европоцентричном разрезе, хотя можно говорить и про Северную Америку — американская революция и Гражданская война были частью этого процесса. Хофманн делал прекрасные выставки Тернера, Фридриха, Рунге; иметь эти каталоги — большое счастье, они дают суперинтеллектуальный контекст. Но про Россию в них очень мало. Иногда только проскакивает что-то про русских художников. Однако, если бы Хофманн взял этот контекст в серию своих выставок, я уверен, его героями точно стали бы не Брюллов или Айвазовский, то есть не те, кого классическое советское или постсоветское искусствознание называет романтиками. Он говорил бы о радикальном переломе в художественном развитии, и это могли бы быть Кипренский, Иванов и Венецианов.

Мне было сложнее, потому что я очень давно забросил историю XIX века и романтизма. Спасибо Зельфире Исмаиловне, что она сказала: «Пожалуйста, работай с этим материалом». Мне пришлось заново переосмыслять и открывать для себя многие вещи, чтобы понять вкус времени, осознать, чего же они хотели. Я собрал по этому периоду целую библиотеку, перечитал Батюшкова и Баратынского. Я заново понял, насколько наша культура интересна и сколько в ней намеренно пропущенных страниц, потерянных имен, выскобленных историй, которые при этом еще все время девальвируют или ретушируют под определенные обстоятельства. Но я понял и то, насколько эта эпоха отвечает на все современные вопросы. Люди XIX века не глупее, а может, даже умнее нас, и они все прекрасно понимают. Альманах «Мнемозина», «Европеец» Киреевского, третий номер которого уже был запрещен цензурой… Все это и сейчас очень современно, все это очень интересно читать. И все же я не являюсь специалистом, и я не академический человек. Мои тексты — это эссе.

Слева: Христиан Даниэль Раух. Николай I Павлович, российский император. 1832. Мрамор. Собрание скульптуры, Альбертинум, Государственные художественные собрания Дрездена. Справа: раздел экспозиции, посвященный Алексею Венецианову© Надя Плунгян

Слева: Христиан Даниэль Раух. Николай I Павлович, российский император. 1832. Мрамор. Собрание скульптуры, Альбертинум, Государственные художественные собрания Дрездена. Справа: раздел экспозиции, посвященный Алексею Венецианову© Надя Плунгян— Однако выставка — событие, которое нельзя игнорировать, так как русские и немецкие вещи первого ряда впервые сопоставлены в одном пространстве и это сопоставление дано в объеме, на нескольких исторических и художественных уровнях. Это научная новость, и твои тексты становятся дискурсивным обоснованием российских выставок нового типа.

— Это не было сформулировано раньше из-за политической ситуации железного занавеса. Музейный обмен шел на очень официальном уровне. Но, если вернуться к советскому искусствознанию, многие выставки делались. Например, в 1995 году, когда мне было 10–11 лет, в ГРМ прошла огромная выставка «Русский романтизм». Я ее не видел, тогда я не ходил в Русский музей, а тусовался только в Эрмитаже. Она была сделана только на экспонатах ГРМ и Петергофа. Графика, мебель, прикладное искусство, живопись. Шикарный каталог, из первых каталогов Киблицкого: мелованная бумага, альбомный формат, хорошая цветопередача. Очень хорошие статьи. С другой стороны, совершенно случайно, готовясь к выставке, то ли на «Алибе», то ли на «Мешке» я нашел бумажный каталожец-тетрадочку в мягкой обложке. Это была выставка 1985 года — «Мир романтизма» в ГМИИ им. Пушкина в рамках Декабрьских музыкальных вечеров. Только европейский романтизм — польский, немецкий, английский. Русского искусства там не было. Каталог без картинок, только перечень экспонатов. Топовые вещи. Шедевр на шедевре, уровень выше, чем у нашей, и музеев-участников больше (хотя у нас и была другая задача из-за фокуса на северонемецких художниках). Судя по всему, это была легендарная, грандиозная выставка. Я спрашивал у коллег, но никто ее не вспомнил. Сделано и забыто.

Мы плохо знаем свою историю, даже недавнюю. Если бы развитие искусствознания шло по-другому, эти выставки должны были бы входить в какие-то анналы.

— Да, помню аналогичный проект ГРМ о русском символизме 1996 года, тоже с очень хорошим каталогом. Конечно, тогда открывалась новая страница. Но потом начались нулевые, и все снова законсервировалось. Советское и постсоветское искусствознание могло обобщать явления, но сопоставлять их кросс-культурно уже было недопустимо: на этом этапе начинался разговор о проблемах реализма и прогрессивного или реакционного романтизма.

— Это до сих пор так. Когда я учился в Академии художеств, на западной кафедре моя подруга писала про Сурикова в контексте европейской исторической живописи. И это был скандал. 2006 год. Скандал в академии. Что нельзя писать про Сурикова в контексте. Но это же маразм...

— Знакомо: всего несколько лет назад мне приходилось всерьез спорить с коллегами, считавшими, что модернизм — западное явление, которого не было в довоенном СССР.

— В 1810-х Петербург был центром Европы, главой Священного союза на тот момент был русский император. С Россией все должны были так или иначе считаться. Здесь все читали по-французски, некоторые по-немецки. Все путешествовали, все друг друга знали — Жуковский переводил Фридриха де ла Мотт Фуке, мадам де Сталь приезжала в Россию. Если увидеть все эти кровеносные сосуды, которыми мы связаны с европейской культурой, мы становимся важнее сами для себя.

Фрагмент экспозиции. Раздел «Протагонисты»© Юлия Захарова / Государственная Третьяковская галерея

Фрагмент экспозиции. Раздел «Протагонисты»© Юлия Захарова / Государственная Третьяковская галерея— Именно поэтому меня больше всего увлекло то, что пространство XIX века оказалось вытащено из советского музейного контекста и открылось совершенно иначе. То есть рукописи Пушкина, рисунки Жуковского или его личные вещи — больше не статичные реликвии: они пришли в движение, выступили как часть интенсивного контекста, диалога нескольких больших культур. В этом выставка, конечно, открывает перспективу и для полного пересмотра XX века и дает пример нового типа взаимодействия с вещами в целом.

— Да, когда читаешь, как Сарабьянов вписывает Венецианова в контекст бидермайера, определить, что такое бидермайер, еще сложнее, чем романтизм... Все меняется, когда смотришь на Венецианова открытыми глазами. На монтаже я попросил ребят подержать рядом «На жатве» Венецианова и «Под парусником» Фридриха. У них даже формат одинаковый. И когда они висят на одной стене — все вопросы снимаются. Может быть, именно с этого сопоставления и стоило начать выставку. В своих лучших произведениях Венецианов, безусловно, романтик. Еще и такой мощный. Не меньше Тернера и Гойи.

Незвестный художник. Портрет Георга Филлипа Фридриха фон Харденберга, известного под псевдонимом Новалис. Год неизвестен. Холст, масло. Исследовательский центр раннего романтизма и Музей Новалиса© Надя Плунгян

Незвестный художник. Портрет Георга Филлипа Фридриха фон Харденберга, известного под псевдонимом Новалис. Год неизвестен. Холст, масло. Исследовательский центр раннего романтизма и Музей Новалиса© Надя Плунгян— Интересно, как это ощущалось изнутри — понимание, что у тебя есть доступ к вещам такого класса и ты можешь ими оперировать.

— Это счастье. Поскольку я живу историей как минимум с 19 лет. Когда я работал в Эрмитаже, мы много говорили о романтизме с моим лучшим другом, он специалист по Гофману: во многом мы прошли через классическую романтическую дружбу. Я благодарен своим учителям: это Иван Дмитриевич Чечот, Борис Иосифович Асварищ, Илья Аскольдович Доронченков — те люди, которые рассказали мне о безграничности пространства, которое я поначалу знал только по репродукциям. Потом, когда я жил в Германии, мне удалось посмотреть немало выставок — в том числе огромную выставку Каруса с великолепным двухтомным каталогом: один том — об искусстве, другой — о его личности, соразмерной в чем-то титанизму Гете. Настоящий романтический герой, несмотря на дилетантизм его пластического языка. В общем-то, ведь немецкие романтики и объяснили нам, что в искусстве пластическое выражение — это не главное, превыше может быть идея, нарратив, концепция.

Фрагмент экспозиции, посвященный Карлу Густаву Карусу© Юлия Захарова / Государственная Третьяковская галерея

Фрагмент экспозиции, посвященный Карлу Густаву Карусу© Юлия Захарова / Государственная Третьяковская галереяДля меня было счастьем, что я могу показать все это в Москве и поделиться радостью. У нашей выставки счастливая судьба… Отсрочка на год позволила много додумать, и несмотря на то, что сроки переносились четыре раза, все 38 собраний России и Германии каждый раз шли навстречу и подтверждали все свои выдачи. Такой солидарности, какая была на этом проекте, я никогда с государственными музеями в России не испытывал.

Эта выставка — мечта моей жизни, и в ней очень много личного, того, что копилось годами. В принципе, сейчас я могу умереть и сказать, что все, что я мог сделать в мире, я сделал. И я рад, что ты заметила эту историю возвращения Жуковского, Баратынского, Теодора Кёрнера. Для меня они живые, на самом деле они — наши современники, нас отделяет всего несколько поколений. На выставке есть пример такой прямой связи — маленький портрет Василия Дивова. Это прапрадедушка Нины Глебовны, которая работает в Третьяковской галерее. Он был самым молодым из декабристов — ему было 17 лет, когда он был отправлен в ссылку, потом погиб на Кавказе.

Справа в экспозиции: Франц Крюгер. Портрет царя Николая I. Холст, масло. Ок. 1845. Альбертинум, Государственные художественные собрания Дрездена© Надя Плунгян

Справа в экспозиции: Франц Крюгер. Портрет царя Николая I. Холст, масло. Ок. 1845. Альбертинум, Государственные художественные собрания Дрездена© Надя Плунгян— Некоторые критиковали выставку за имперские нарративы, но она мне имперской не кажется. На мой взгляд, она довольно ярко и главное — субъектно изображает интернациональный мир с его действующими лицами — интеллектуалами. Цари и короли на их фоне смотрятся, скорее, статистами эпохи.

— Мы говорили об этом с Глебом Напреенко, он был первым, кто написал об имперскости. Это моя вина — я забыл поставить кавычки, когда упомянул «французскую болезнь» свободомыслия. Корректор этого не понял, а Глеб воспринял фразу на голубом глазу. Очевидно, что романтизм — это тотальный, космополитический, наднациональный и суперлиберальный проект. Но очевидно и то, что именно эта эпоха сформировала имперскую национальную идентичность, которая привела к Третьему рейху и сталинской империи — не зря в экспозиции оказался Карл Маркс. Это можно представить как две спирали в постоянном параллельном движении, которые расходятся и пересекаются: желание свободы как братства и равенства и желание мистической и религиозной свободы; Россия как жандарм Европы, охраняющий рубежи христианских ценностей, — и Александр Иванов, ищущий свой путь... Возможно, выставке не хватило образа Марианны, но все же она именно про свободу, а не революцию.

Чечот, когда посмотрел выставку, вспомнил слова Вернера Хофманна, который говорил ему, что Николай I — последний король-романтик на троне, не случайно есть его изображение в рыцарских латах. Он видел себя как рыцарь-христианин, который защищает Европу: как романтик, который любит свою жену, интересуется литературой, собирает коллекцию живописи и строит не репрезентативный дворец, а личное пространство, коттедж для своей семьи на берегу Финского залива. Но одновременно Николай I — это Палкин, это «мрачное семилетие», декабристское восстание, это цензура. Нужно говорить не о белом или черном, но о расходящихся спиралях, в которых заключается сложность истории. Иначе мы так и будем считать, что где-то отдельно есть «николаевская эпоха», отдельно — «пушкинская эпоха», Гоголь; отдельно существуют любомудры, есть какие-то декабристы, поодиночке — Глинка, Сорока; совсем в другой опере — Венецианов; а западное искусство — вообще на другой планете. Романтизм — это эпоха, в которой мы жили и отчасти живем сейчас. И она кончается.

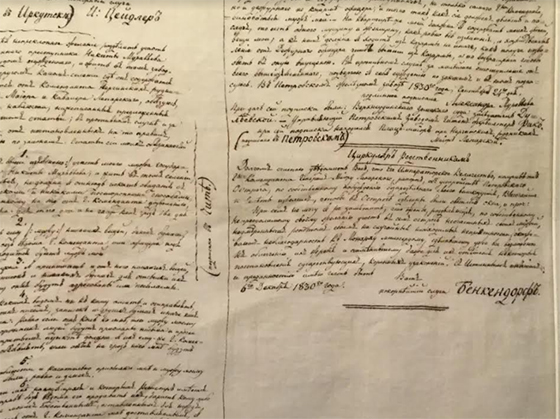

Платок Александры Муравьевой, жены декабриста Никиты Муравьева. На ткани она собственноручно переписала документы, связанные с переездом к мужу на каторгу в Сибирь. ГАРФ. Деталь© Надя Плунгян

Платок Александры Муравьевой, жены декабриста Никиты Муравьева. На ткани она собственноручно переписала документы, связанные с переездом к мужу на каторгу в Сибирь. ГАРФ. Деталь© Надя Плунгян— Расскажи немного про раздел декабристов. Я так понимаю, что его не будет на дрезденском варианте выставки.

— Это так, у них площадь на тысячу квадратных метров меньше. Но рассказать о декабристах в Москве было для нас важной субъективной задачей. Хотелось показать именно живых людей, документы и факты, показать, что их выступление — не вопрос «вредных влияний Запада», а вопрос чести боевых офицеров. Пестель был одним из главных героев войны 1812 года. Но в Военной галерее его портрета нет — и он не будет там висеть никогда.

Истории офицеров важны, но выиграли войну не одни офицеры и не один Александр I. Это история крепостных солдат, которые возвращаются обратно и снова становятся скотом. Перспектив не было ни у кого. Декабристы просто должны были организовать восстание — мне кажется, это показано на выставке очень прямо. Именно поэтому раздел заканчивается картиной «Анкор, еще анкор» — это вывод эпохи 1851 года, предсмертная вещь Федотова, переживающего душевное расстройство. Все начинается свободой, равенством, братством, а заканчивается этим бессмысленным круговым движением. Ведь на картине — именно боевой офицер. Прошло 25 лет, он сидит хрен знает где, в расквартированном полку, и не может никуда приложить свои силы.

Романтизм в России дожил до 1840-х годов, и он должен быть описан заново, как совсем другая история. В ее центре — не Гоголь из книги «Родная речь», а другой Гоголь, медиатор эпохи, который родился через 10 лет после смерти Новалиса. На мой взгляд, самый главный герой романтизма, близкий Федотову, — это Чичиков. Талантливый молодой человек, он мог бы быть кем угодно, но его ситуация оказалась еще хуже, чем у Печорина. Гоголь тем и гениален, что он показывает, как изменился вектор эпохи, как на первый план выступили ужасы социального тупика, с которыми он не справился и сам. Ведь если внимательно, свежими глазами еще раз прочитать название «Мертвых душ» — это не просто приговор эпохе, это самое страшное название в мировой литературе, Кафке такое не снилось.

В Германии 1840-х все еще верили в свободу. Карл Маркс писал манифест, Вагнер бежал в Цюрих и за год написал три программных текста. В России 1840-х — 1850-х не было ни одного проекта будущего. Ноль.

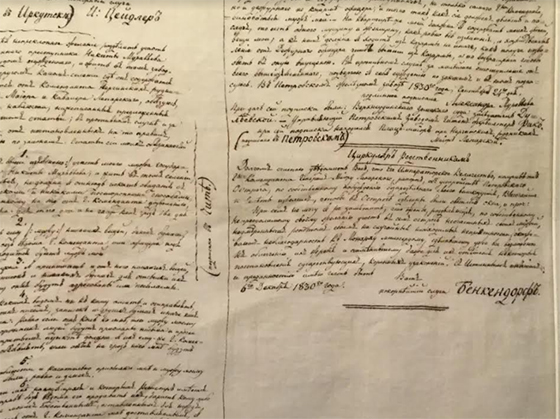

Вид экспозиции в разделе «Невозможность свободы»© Надя Плунгян

Вид экспозиции в разделе «Невозможность свободы»© Надя Плунгян— Мне понравилось решение с ружьями, которые показаны в экспозиции не как декорация, не как деталь, а как реальное орудие убийства.

— Когда мы пришли в ГИМ смотреть запасники, там в ряд стояли эти ружья, и сразу стало понятно, что это экспозиционный вариант который надо повторить. Сначала обсуждали идею подвесить их в воздухе, наставить на зрителя, как в «Расстреле» Гойи, но такое решение было бы слишком театрально. Это случай, когда артефакт может рассказать больше, чем произведение искусства. Именно эта серия русских ружей, изображенных на картине Адольфа Ладюрнера, была в пехоте всю наполеоновскую кампанию, а 14 декабря 1825 года оказалась по обе стороны баррикад.

Похожая история была с сапогами Наполеона, которые оказались невидимым памятником тирану и герою одновременно. С одной стороны, это сапоги Сталина в Будапеште 1956 года, а с другой — сапоги, которые маршируют по Европе, неся с собой кодекс прав человека и наднациональный проект европейского союза. Либескинд сделал для них интересный постамент: они прочно стоят, но все время падают. Именно так у Наполеона и выглядят эти вопросы свободы, которая, в общем-то, невозможна.

Нижняя часть памятника Сталину в Будапеште, разрушенного в дни Венгерского восстания 1956 года: толпа оставила от скульптуры только сапоги. На фото позднее повторение памятника (Memento Park, Будапешт)© Ines Zgonc

Нижняя часть памятника Сталину в Будапеште, разрушенного в дни Венгерского восстания 1956 года: толпа оставила от скульптуры только сапоги. На фото позднее повторение памятника (Memento Park, Будапешт)© Ines Zgonc— Какой раздел выставки ты сейчас мог бы назвать наиболее важным и экспериментальным?

— Для многих главной темой выставки была культурно-политическая свобода, но для меня самый главный раздел — это эскизы. Я с самого начала знал, что это должно быть, и мой немецкий коллега это сразу поддержал. Эскиз — это не подготовительный материал, а пространство, где происходит коренной перелом искусства, когда сами художники осознают полностью совершенный акт творения. В музыке это музыкальный этюд, в литературе — фрагмент (с этой темой в том числе работал Новалис). Это живописные этюды Констебла, Тёрнера, Иванова. Я ходил по запасникам и видел на сетках бесконечные ряды этюдов Иванова, сделанных ради одной картины, ради одного замысла. Их невозможно считать просто подготовительной работой, в них действительно уже есть весь XX век. Мы показали на этой выставке огромное количество его этюдов, которые никогда раньше не экспонировались, но многие коллеги были против, продолжая считать, что это «проходные», «неудачные», «незавершенные» работы.

Но если не смотреть консервативно, романтизм — это первый по-настоящему самостоятельно осознавший себя модернистский проект, подкрепленный и философией, и эстетической теорией, со своим ретроспективным взглядом на историю, со своим пониманием прошлого, настоящего и будущего. Это новый взгляд на Средние века, на Дюрера, на сонеты Шекспира, открытие фольклора — от «Слова о полку Игореве» до «Нибелунгов» и братьев Гримм.

Фрагмент экспозиции. Слева: Николай Полисский. Сенная башня. 2000. Арт-объект, фотодокументация. Собственность автора. Справа: Франц Крюгер. Портрет царя Николая I. Холст, масло. Ок. 1845. Альбертинум, Государственные художественные собрания Дрездена© Надя Плунгян

Фрагмент экспозиции. Слева: Николай Полисский. Сенная башня. 2000. Арт-объект, фотодокументация. Собственность автора. Справа: Франц Крюгер. Портрет царя Николая I. Холст, масло. Ок. 1845. Альбертинум, Государственные художественные собрания Дрездена© Надя Плунгян— Во многом и историк, и куратор, и художник работают с прошлым для того, чтобы увидеть себя в будущем. Ты не считаешь себя академическим человеком, но ведь выставка, наверное, и намечает контур того, кем ты хочешь быть, — социальную, гражданскую, исследовательскую позицию. Изменила ли она твою собственную перспективу — взгляд на себя и свою работу? Какие бы ты поставил следующие задачи?

— У меня до 2024 года все проекты расписаны, и я их сам себе не назначаю…

Алексей Венецианов. Автопортрет. 1811. Холст, масло. Государственная Третьяковская галерея© Надя Плунгян

Алексей Венецианов. Автопортрет. 1811. Холст, масло. Государственная Третьяковская галерея© Надя Плунгян— Это личный вопрос, не институциональный, а личный. И после выставки «Мечты о свободе», и после проекта «ВХУТЕМАС-100» я поняла, что крупные обобщающие проекты, консервативные проекты о «неизвестном известном искусстве» для нашего поколения становятся оммажем модернистской науке и прощанием с ней. Что имеет смысл делать дальше?

— Если говорить академически, «Мечты о свободе» — это выступление на конференции под названием «К постановке вопроса». Это только оглавление, россыпь тем, которыми можно пользоваться. Но я согласен, что после этой выставки многое надо делать по-другому. В сентябре в ГТГ будет выставка Венецианова, и у меня есть мечта — я хотел бы когда-нибудь в жизни, может быть, показать Венецианова таким, каким я его увидел. В частности, в большом контексте с Рунге. Нужно несколько лет исследований, чтобы описать корни его мировоззрения, но, думаю, их надо искать в литературном фоне и в публицистике, которую он читал, в работах старых мастеров, которые он копировал в Эрмитаже. Есть много важных моментов, которые могут быть вскрыты, даже если он этого не проговаривал сам.

Понравился материал? Помоги сайту!

Ссылки по теме

В разлуке

В разлуке

Сергей Фофанов: «Эскиз — пространство, где происходит коренной перелом искусства»

Сергей Фофанов: «Эскиз — пространство, где происходит коренной перелом искусства» Александра Харитонова: «К коллекции РОСИЗО я применила оптику частного собрания»

Александра Харитонова: «К коллекции РОСИЗО я применила оптику частного собрания» Сибирская история искусств (от бумажной архитектуры до рейва в переходе)

Сибирская история искусств (от бумажной архитектуры до рейва в переходе) «Язык нового поколения художников — нерешительная задумчивость»

«Язык нового поколения художников — нерешительная задумчивость» «Найденное травмированное железо задает форму ветру, взрыву, огню и войне»

«Найденное травмированное железо задает форму ветру, взрыву, огню и войне» Алиса Ложкина о своей книге, политизации авангарда и искусстве Украины

Алиса Ложкина о своей книге, политизации авангарда и искусстве Украины Косморама, или Проклятие и счастье прозрения истории

Косморама, или Проклятие и счастье прозрения истории