«Это была эйфорическая свобода»

Искусствовед и куратор Виктор Мизиано о ключевых событиях в художественной жизни 90-х

© Василий Шапошников / Коммерсантъ

© Василий Шапошников / КоммерсантъИскусствовед Виктор Мизиано, основавший знаменитое издание об актуальном искусстве — «Художественный журнал», сделавший множество резонансных выставок и находившийся в центре событий, рассказал нам о том, что для него было самым важным в деятельности московских художников в 90-е годы.

— В художественной жизни России 90-х было много событий. Насколько возможно отобрать наиболее значимые?

— Я вынужден сразу парировать ваш тезис о большом количестве художественных событий. Художественная и культурная инфраструктура в ту эпоху была парализована, экономика же искусства — примитивна. Было больше энтузиазма, чем объективных ресурсов, чтобы создавать масштабные и профессиональные события. При этом, конечно же, яркие явления были, но по сравнению с нормальной рутиной художественной жизни даже сегодняшнего дня их было совсем немного. Высказывания, аффектированные жесты, декларации — этого было достаточно, но если говорить о событии в институциональном смысле слова — выставка, книга, художественный проект, важный текст, конференция, дискуссия, публичная полемика (то, что обычно составляет художественную жизнь), то здесь надо отдавать себе отчет, что все это было достоянием сравнительно небольшого круга людей, нескольких топографических точек на карте Москвы — по преимуществу небольших частных галерей, которые появились в это время, в первую очередь в галерейном квартале на Большой Якиманке. Это галерея Марата Гельмана, Первая галерея, которую создали Айдан Салахова с Александром Якутом и Женей Миттой, галерея Ирины Пигановой (Меглинской) «Школа», галерея L, а затем XL. Но, конечно, уже на фоне современных фабрик искусства («Гаража», музейной империи Церетели, ГЦСИ) — которые, на мой взгляд, крайне уязвимы для критики — эти маленькие, в несколько десятков квадратных метров, институции могут показаться неразличимыми. Только вот любопытная вещь: по качеству искусства то, что создавалось в этих утлых местах, было столь высокого уровня, что сегодня это кажется почти недосягаемым...

Этот опыт безудержной свободы был довольно тягостным. Он не был только лишь раскрепощающе-пьянящим, но он оказался чреватым и невыносимой легкостью бытия.

— Можно ли говорить о том, что в 91-м году в художественной среде свобода сыграла особую роль и произошел резкий перепад в сторону раскрепощенности и открытости?

— Это была эйфорическая свобода. Но в строго либеральном смысле слова это свободой не было. Потому что либеральная свобода подразумевает не только права, но и обязанности, а с ними в этот период дело обстояло довольно плохо. То есть не было осознанного, артикулированного, внутреннего понимания своих прав, а вместо этого было ощущение какой-то звонкой пустоты, в которой ты оказался, без каких бы то ни было предустановленных ценностных ориентиров. Их приходилось выдумывать на ходу. Эти ценности и ориентиры тогда были индивидуальным выбором каждого. Более того, я бы даже сказал так: этот опыт безудержной свободы был довольно тягостным. Он не был только лишь раскрепощающе-пьянящим, но он оказался чреватым и невыносимой легкостью бытия. И поэтому закономерно, что, с одной стороны, переживался этот опыт невероятно интенсивно, а с другой — он все время переходил в свою противоположность. То есть это была эйфория, оборачивавшаяся провалами в депрессию...

— Вы можете обозначить какие-то общие черты в искусстве 90-х?

— В первую очередь, это медиавнимание. Оно в те годы было исключительным. В основном художественные события в средствах массовой информации освещали люди, рекрутированные из художественного мира. А если учесть, что художественно-культурная жизнь была тогда крайне небогата событиями, любая эскапада деятелей московского радикального искусства или даже любая небольшая выставка, которая проходила на маленьких площадках, привлекала к себе приоритетное внимание. Отчасти именно то обстоятельство, что реальной сценой художественного события являлся не художественный мир, а в первую очередь медиа, обрекало таких разных художников, как Бренер и Кулик, на работу в рамках некой общей поэтики, которая получила не нравившееся мне наименование «московский акционизм». Адресатом, по большому счету, оказывались медиа.

Та парадигма, которая была задействована в 90-е, предполагала, что место искусства — при деньгах и при власти. Просто тогда ни того, ни другого не было.

Еще одна любопытная черта — интеллектуалы в художественном мире 90-х годов играли важную роль, потому что оказывались посредниками между художниками и медиа, а также посредниками между художниками и Западом. В последующую эпоху (в 2000-е) главной референтной фигурой для художника становится новый русский рынок: дилеры, галеристы, коллекционеры, олигархи, их жены, подруги и т.п. А интеллектуалы в промежутке уже не были нужны. В ситуации, когда приоритетными становятся фигуры товарного рынка, поэтика акционизма утратила свою релевантность, требовалось выдавать товар из дорогих материалов. Но это уже постдевяностые, которые помогают через контрапункт описать специфику 90-х.

Надо отметить еще одну характерную составляющую 90-х — вопреки тому, что художественный мир был нищим (много тягостных воспоминаний об этом оставили, например, Дубосарский и Виноградов, с большой иронией описывая нищету художника 90-х), художники принимали самое активное участие в так называемом первичном накоплении капитала. Только если в этот период олигархи скупали ресурсы на залоговых аукционах реального рынка, то художники и галеристы функционировали на символическом рынке — они создавали себе индивидуальную репутацию, продвигая бренд с немного нелепым наименованием «актуальное искусство». Почему не современное, а актуальное? Потому что все реформы (и политические, и социальные) говорили о том, что за нашей спиной пустота, 70 лет черной дыры в истории, а мы сейчас создаем для нашей страны что-то абсолютно новое. Актуальное — как что-то более радикальное, чем современное. Так что это была вполне реальная борьба за рынок, за ресурс. И 2000-е годы показали, что искусство 90-х все просчитало правильно. Плацдарм был создан.

— Какие моменты были узловыми в создании новых парадигм в искусстве?

— На самом деле революционный период, период свершений, заложения каких-то основ, был очень коротким. Я бы поделил его на два этапа. Первый — поздний советский период, еще перестроечный. Если можно говорить о какой-то европейской перспективе развития России, то, даже не вторгаясь в сферу политологических спекуляций, а просто посмотрев на характер событий, которые происходили в те годы, — это были большие, профессионально сделанные, серьезные выставки больших западных мастеров (Кунеллиса, Гилберта и Джорджа, Раушенберга), сопровождавшиеся конференциями, приездом серьезных специалистов. Так что то, что вырисовывалось в горбачевскую перестройку, носило характер современной европейской социал-демократической парадигмы. И она явила себя де-факто. А второй этап — 90-е годы и рождение маленьких институций, радикально-анархиствующего московского акционизма, системы радикальных жестов. Эта ставка на рынок, на промотивные стратегии, на индивидуализм и войну всех против всех есть несколько гротескное выражение неолиберальной идеологии и аналог первичного накопления в сфере экономики.

Наиболее мощными, интенсивно пережитыми событиями стали для меня вещи, связанные с трансгрессивной деятельностью акционистского, провокационного характера.

Мы можем, конечно, говорить, что опыт московского акционизма себя узнает в довольно большом количестве явлений интернациональной сцены, что это было своего рода радикальной ветвью того, что принято на Западе называть «коммуникационной эстетикой», но для России это была серьезная смена парадигмы, была заявлена совершенно другая модель искусства, с которой художники замахивались на общество. И недавно мы в этом опять убедились — наше отечество и по сию пору живет через систему медиальных трансгрессивных жестов.

— Можно ли это назвать преемственностью?

— Думаю, да. Я не в полной мере согласен с такой интерпретационной схемой, по которой 90-е противопоставляются 2000-м. При том что 90-е и 2000-е — совершенно разные эпохи, 2000-е и 2010-е все равно укоренены в опыте 90-х.

Та парадигма, которая была задействована в 90-е, предполагала, что место искусства — при деньгах и при власти. Просто тогда ни того, ни другого не было. Но вся тактика того же Кулика, все его радикальные жесты в большой степени служили средством скандального промоушена. Другого люфта оставалось очень мало, основная задача сводилась к созданию новой системы искусства, ее легитимизации и попытке захвата командных позиций в медиа и других ресурсах. Именно это и произошло в 2000-е. То, что нас сейчас впечатляет своим институциональным ресурсом, — это система преемственности в чистом виде.

Парадигматических событий было немного, и все они свершились между 1991 и 1994 годами. Именно в этот период был создан Центр современного искусства, как общественного, так и государственного; появились частные галереи; появился мой «Художественный журнал», появилась Ольга Свиблова с идеей что-то делать на ниве фотографии. А потом уже началась рутина. И это был болезненный переход. Потому что люди, пережившие инициационный кураж, потом с трудом могут вписаться в рутину. Помню, Марат Гельман обронил такую фразу: «Ничего плохого в рутине нет. Рутина — это нормально». Очень созвучная нашим тогдашним переживаниям фраза. Все было уже не так ярко, было лишено утопического горизонта.

Потому что все реформы (и политические, и социальные) говорили о том, что за нашей спиной пустота, 70 лет черной дыры в истории, а мы сейчас создаем для нашей страны что-то абсолютно новое.

Есть текст, который я написал по горячим следам, «Культурные противоречия тусовки», где я как раз говорю о том, что вся деятельность художественного мира 90-х была перформативной. Я до сих пор теоретизирую, что современный художник создает не объекты, а формы жизни. И, возможно, это ушиб 90-х.

— Можно я вас помучаю и попрошу назвать наиболее значимые, на ваш взгляд, события в искусстве 90-х, которые, например, останутся в истории?

— Это очень интересный вопрос, но я к нему, как человек 90-х, может быть, не до конца готов. Та оптика, с которой я все эти годы следил за процессом, не очень подходит для ответа на ваш вопрос. Потому что лично я все время выискивал социальную симптоматику — мне были интересны художественные явления как стимул для каких-то спекуляций и обобщений, для описания художественных явлений как симптомов процессов. Я мало думал, что останется, а что нет, что наиболее значимо, а что нет. Хотя сейчас, конечно, очень любопытно: вот пожили в такое время, а что из этого останется, что было значимо, что оказалось поверхностным и наносным? Я не берусь дать точный ответ, но попытаюсь найти компромиссную форму ответа на ваш вопрос.

Несомненно, что если я должен сейчас ретроспективно смотреть на эпоху, то так сложилась моя индивидуальная биография, что я с особой интенсивностью переживал события, связанные с московским акционизмом — радикальными жестами, акциями, скандалами, которые они создавали. Наиболее мощными, интенсивно пережитыми событиями стали для меня вещи, связанные с трансгрессивной деятельностью акционистского, провокационного характера, такие, как:

— акция Олега Кулика перед Центром современного искусства, где Кулик был собакой, а Бренер его водил на поводке и он всех кусал;

— акция Анатолия Осмоловского на площади Маяковского, когда он залез на плечо памятника Маяковскому;

Осмоловский на памятнике Маяковского© osmopolis.ru

Осмоловский на памятнике Маяковского© osmopolis.ru— все акции Александра Бренера.

Среди значимых вещей — и мой собственный кураторский опыт. Выставка, которую я сделал в 1996 году в Стокгольме, под названием «Интерпол». Она вызвала огромный международный скандал: там себя доблестно проявили Кулик и Бренер (Бренер сломал работу китайского художника в качестве своего творческого вклада, а Кулик покусал публику, включая главных спонсоров).

Мне хочется сейчас сказать, что, наверное, эти вещи были ключевыми. Но, с другой стороны, есть внутреннее сопротивление. Когда начинаешь ретроспективно вдумываться, то сразу приходят в голову — как очень значимые, как абсолютно провиденциальные — совершенно другие вещи. Вспоминается однодневная акция «Ты бессилен, или В общем-то все не так уж плохо», созданная удивительным художником Гией Ригвавой, сейчас совершенно забытым, но сделавшим тогда сюиту работ поразительно тонких, сложных, комплексных, поэтичных, пронзительных. Выставки Юрия Лейдермана — художника позднеконцептуалистского, бывшего тогда в Москве необычайно авторитетным и создавшего серию восхитительных работ. Еще одно сильное эстетические переживание — это первая выставка Ольги Чернышевой в 1992 году в галерее «1:0».

Как ответ на этот вопрос я бы обозначил наличие вилки между тем, что претендует на симптоматичность и знаковость, создававшимся на волне промотирования так называемого актуального искусства, и чем-то другим, что этим не являлось, но что в художественном и интеллектуальном смысле, несомненно, более значимо.

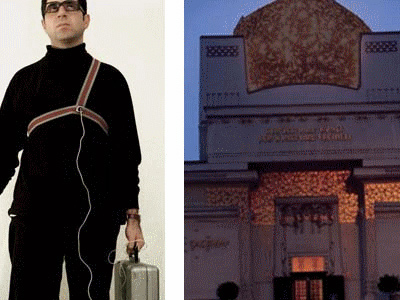

Вадим Фишкин. «Маяк»© vadimfishkin.si

Вадим Фишкин. «Маяк»© vadimfishkin.siАкция, которая осталась для меня особенно внутренне важной, таким, я бы сказал, ориентиром, — это «Маяк» Вадима Фишкина, когда он осветил купол Венского сецессиона и тот мигал день и ночь, как маяк, а мигание было синхронизировано с биением сердца Фишкина (1996 год). Работа не десятилетия, а века. Это как «Черный квадрат» Малевича, такие вещи, конечно, останутся благодаря своей пронзительности, человеческому смыслу, содержательности, поэтической силе.

— Многое вами названное объединяет такая вещь, как поэтическое самовыражение. Это так?

— Да. Наверное. Потому что в большой степени это была эпоха, явившая субъекта. Эпоха, когда всяческого рода скрепы (используем актуальный термин) распались. Эпоха, ценность которой была именно вот в этом опыте человека наедине с самим собой, когда он вдруг осознал свою субъектность. Эпоха, которая поставила человека перед необходимостью тотального экзистенциально-онтологического выбора. Поэтому все эти работы в очень большой степени об этом.

Задача раздела «Музей 90-х» — создать открытое пространство, где собиралась бы информация о девяностых годах (от проблемных зон, нуждающихся в переосмыслении, до частных историй и документов), и дискуссионную площадку, где экспертный разговор об этой эпохе был бы обращен к широкому кругу читателей.

подробнее