В 2010 году в «Новом издательстве» вышли «Разговоры о русском балете» — книга, ставшая событием на рынке нон-фикшен и моментально обретшая статус библиографической редкости. Одиннадцать лет спустя Вадим Гаевский и Павел Гершензон готовят второе издание «Разговоров о русском балете», которое будет дополнено диалогами, записанными после 2010 года. Сегодня мы продолжаем публикацию фрагментов будущей книги, любезно предоставленных в распоряжение редакции авторами и издательством.

20 апреля 2013 года, Москва — декабрь 2020 года, Петербург, Москва

Вадим Гаевский: Есть три темы. Две из них я собираюсь коротко изложить устно. Третью, поскольку она более интимна, хочу изложить письменно. Первая тема — какие большие события произошли, прямо или косвенно, в Большом и Мариинском театрах за несколько лет, прошедших с момента выхода нашей книги [1]. Вторая — каким понятием, каким точным словом определить общую ситуацию не только в Большом и Мариинском театрах, не только в балетном мире, но и за его пределами. Правда, мои представления о балетном мире, особенно за пределами Москвы и еще немного Петербурга, несколько расплывчаты, но тем не менее какую-то форму я им даю. Третья тема — что такое вообще Большой театр для меня, как я его представляю в достаточно протяженной истории, почему я стал в него ходить и почему время от времени я перестаю это делать, в чем для меня привлекательность этого театра, которая как была, так и осталась, и в чем причины его отторжения. Это pendant тому, что я писал о Мариинке. Но там было такое театроведческое занудство, а тут все будет коротко. Я могу ввести этот текст в наш разговор — просто я хочу его написать, потому что он требует четкости. Постараюсь соблюсти форму диалога, тем более что там я собираюсь обращаться именно к вам.

* * *

Итак, первое: два главных события, имеющих прямое и косвенное отношение к Большому, Мариинскому театрам и к вам как моему собеседнику, — это «Раймонда» в Милане и фестиваль «Весны священной» в Москве. «Раймонду» ставила команда, которая десять лет назад работала в Мариинке, а также балерина из Мариинского театра — Олеся Новикова. Но, что поразительно, к Мариинке эта миланская «Раймонда» отношения не имела, Мариинка, по-моему, ею даже не очень и заинтересовалась, но, возможно, я что-то пропустил… Второе событие — это только что завершившийся фестиваль, посвященный столетию «Весны священной», к которому Большой театр отношение имел: предоставил свою сцену для трех спектаклей и осуществил собственную оригинальную постановку в крайне сжатые сроки с привлечением Татьяны Багановой, самой выдающейся у нас представительницы параллельного стиля, которую в Москве хорошо знают, и художника Александра Шишкина, которого балетная Москва совсем не знала. Его работа стала действительно открытием, очень радостным, неожиданным и с некоторым авантюрным духом, потому что Шишкин, насколько я знаю, вообще сидел где-то в Китае; буквально вольтеровская ситуация — какой-то загадочный Китай.

Павел Гершензон: Сначала он сидел в не менее загадочном Петербурге, а потом переместился в загадочный Шанхай, который, в общем-то, до сих пор не совсем Китай…

Гаевский: Да, Шанхай — это не Китай, но, между прочим, сейчас разница уничтожается: скоро большой континентальный Китай станет большим Шанхаем, к этому дело идет. Во всяком случае, Китай, о котором мы все знали по спектаклю «Принцесса Турандот» в выдающейся режиссуре Вахтангова и с не менее выдающейся авангардной сценографией Игнатия Нивинского, оказался в некотором смысле еще и участником фестиваля, посвященного столетию «Весны священной», — это очень знаменательное событие. Вот первое, что надо сказать… Других больших событий не было. Были события радостные, были ужасные. Были полурадостные. В Мариинку был перенесен балет Прельжокажа «Парк», но, поскольку мы видели, как его танцуют французы, назвать эту постановку полным успехом нельзя. В Москве тоже кое-что было: Килиан, даже Форсайт. Мы познакомились и с хореографом, имеющим репутацию самого крутого авангардиста, — Макгрегором. Не буду судить, как это получилось с профессиональной точки зрения, но я знаю — и это важно, — что его очень поддержала молодая часть труппы Большого театра… Но я знаю и другое: сейчас в Большом театре идут репетиции балета Джона Крэнко «Онегин», и все без исключения педагоги, все аккомпаниаторы и почти все артисты в один голос говорят: как это хорошо, наконец-то мы танцуем настоящую хореографию… которой там, кроме двух дуэтов, вообще-то говоря, и нет… Наконец, наконец, наконец! Наконец они дожили до Крэнко!..

Гершензон: Ну, это шутки, всерьез об этом говорить нельзя, всерьез можно говорить об особой, противоестественной, любви балетных к концентрированному трэшу.

Гаевский: Какие шутки? Что это такое и что за этим стоит, я хотел объяснить в своем тексте о Большом театре, но скажу сейчас. Это воспитание, влияние родителей, за которыми тоже стоят родители (и не только прямые родственники: в нашей патриархальной балетной системе школьные воспитатели становятся едва ли не самыми близкими родственниками), — и все вместе, несмотря на короткие оттепели, несмотря ни на что, остаются привержены вечной мерзлоте реализма — сталинского, хрущевского, брежневского. И никуда нам от него не деться… Ну и добавьте к этому, конечно, давно и неуклонно снижающийся интеллектуализм нашего общества — артистов в частности…

Гершензон: Да уж, семейки новых постсоветских аристократов, приобретающих для своих отпрысков места в хореографическом училище с гарантией пересадки в труппу Большого театра (никак в толк взять не могут, что негоже господам голыми по сцене скакать — на то холопы есть), — все эти новые Шереметевы, Юсуповы, Белосельские, Строгановы вместе взятые вряд ли потянут на уровень скромной петербургской семьи балетного артиста Платона Карсавина, женатого на внучатой племяннице славянофила Хомякова и воспитавшего двоих детей: умницу и красавицу Тамару, балерину Мариинского театра и примадонну антрепризы Дягилева, и сурового Льва, историка-медиевиста, поэта, богослова, пассажира того самого философского парохода… Что до любви к реализму, так ведь это не только наше несчастье: Крэнко, Макмиллан, Онегин, Манон, Майерлинг, прости господи, Анастасия, многочисленные Каренины, дамы с камелиями и собачками, чайки, сбитые с толку изуродованные молодые парни, начинавшие с виртуозной хореографической каллиграфии и скатившиеся до уровня китчевых мелодрам про франкенштейнов на радость простой и широкой публике, — не наших рук дело, хотя начинали наши руки (помнится, ваш текст про «Бахчисарайский фонтан» так и назывался — «Утро драмбалета»)…

Гаевский: Короче говоря, молодежь Большого театра, с одной стороны, поддерживает Форсайта и Макгрегора, а с другой стороны, она Крэнко тоже очень любит. Молодое тело требует одного, а ум привык к другому… Это первая часть моего выступления. Вторая — более широкая.

Как я вообще определяю сложившуюся ситуацию? Я определяю ее одним словом. Им воспользовался Тынянов, чтобы определить ситуацию в поэзии начала 1920-х годов, впоследствии оно вошло в литературоведческий лексикон. Это слово «промежуток». Я считаю, что мы переживаем такое время, когда все большое, великое, что было в XX веке, либо ушло (сначала ушел Баланчин, потом ушел Бежар, потом ушла Пина Бауш), либо очень сильно стало стареть (Килиан стал стареть, ваши мариинские балерины, на которых мы все съезжались в конце девяностых годов, тоже, очевидно, уже дотанцовывают). Большая кода большой эпохи. А XXI век, с моей точки зрения, еще не наступил — просто не наступил. Так же как и XX век, который наступил, собственно говоря, лишь в 1907 году, когда Фокин поставил «Лебедя». И хотя сейчас все ускоряется и, казалось бы, новый век должен начаться не через семь лет после астрономического календаря, а немного раньше, тем не менее сейчас, вероятно, что-то застревает. Возможно, что-то зарождается — об этом вы должны знать больше и можете лучше рассказать. Но, в принципе, какого-то большого явления, большого мастера не наблюдается, большого события, большого прорыва не произошло, поэтому — именно поэтому — главными событиями становятся реставрация «Раймонды» 1898 года рождения и столетие «Весны священной». То есть главными тенденциями сегодняшнего дня являются реставрации и юбилеи. Сейчас мы переживаем время реставраций и время юбилеев. Юбилеи устраивают бесконечно — и не только в балете, везде. Поворот к своему так называемому великому прошлому. Мы хотим опереться на великое прошлое — не на происходящее на наших глазах великое настоящее и не на ожидаемое великое будущее, которого особенно никто и не ждет… Это, между прочим, свидетельство плохих дел. Когда Сталин в начале войны вдруг вспомнил о Суворове, Кутузове и Александре Невском, это было знаком отчаянного положения страны — она была на грани катастрофы. Великое прошлое мы вспоминаем тогда, когда из-под ног ускользает настоящее…

Гершензон: И когда не совсем понятно, великое ли оно, это настоящее…

Гаевский: Не только непонятно — не существует даже представления о том, каким оно должно быть. Известно лишь то, что великое прошлое не всегда рождает великое настоящее. Но нам совершенно ясно, каким было великое прошлое. Кажется, что ясно. Потому и возникает непреодолимая тяга к реставрациям, что нам кажется, что мы знаем, как было. Точнее, не нам, а тем, кто этим занимается, — они точно знают, как было, какой, в частности, была «Раймонда»…

Гершензон: Или какой «Раймонда» должна стать, чтобы быть такой, какой она, как им кажется, была…

Гаевский: Но вот какой должна быть сегодняшняя условная «Раймонда», точнее, каким сегодня должен быть большой спектакль — этого мы не знаем. Я, во всяком случае, никаких заявлений на этот счет не читал. В драматическом и в оперном театре существуют заявления уверенных в себе драматических и оперных режиссеров, но лучше об этом не думать — ничего серьезного они не говорят. Представление о том, каким должно быть «настоящее большое искусство», утрачено — у нас, во всяком случае. Сто лет назад и немного раньше оно было: Фокин, любивший говорить и заниматься декларациями, прекрасно знал, ка́к надо выстраивать настоящее искусство. И это знание ему, с одной стороны, очень помогло, а с другой стороны, очень его обеднило: сделав сначала все, что он должен был сделать, Фокин сразу встал в оппозицию ко всему, что пришло после него. Баланчин понял это не сразу: человек следующего поколения, он довольно быстро, с 1924 по 1929 год, прошел через все модные стилевые направления и принялся устраивать собственно «балет Баланчина» — но уже там, в Америке, тоже прекрасно зная, как учить, чему учить и как ставить спектакли…

Гершензон: Какое, однако, мощное профессиональное знание и сознание вбивалось в головы на бывшей Театральной (ныне Зодчего Росси) улице…

Гаевский: Сейчас такого представления нет, хотя, повторю, возможно, я чего-то не знаю. Нет человека, который внятно указал бы путь. Я вижу, как растеряны те немногие молодые балетмейстеры, которых нам удается видеть, я вижу, как они поглядывают друг на друга, как они поглядывают на Запад, пытаясь делать что-то, ну, может быть, в манере Килиана. Есть нахалы вроде Раду Поклитару: он очаровательный и одаренный человек, но большого искусства не создает, есть в нем какая-то изначальная несерьезность и тривиальное желание эпатажа. Это то, что у нас называют постмодернизмом, эпоха которого заканчивается, выветривается и приобретает характер совершенно абсурдный, что мы видим в драматическом театре, который называет себя постдраматическим, а сейчас еще и в опере на примере совершенно устрашающего «Золотого петушка» Кирилла Серебренникова, поставленного два года назад в Большом театре, с маршалом Брежневым в качестве главного персонажа [2]. Серебренников, помимо всего прочего, очень неумный человек, окруженный людьми умными, которые небескорыстно используют его модный успех. Он, кстати, собирается сейчас вместе с Посоховым делать в Большом театре большой балет [3]. Посохов — способный, но безвольный и беззащитный, делает то, что ему предлагают.

Гершензон: Никак не пойму, чем может быть полезен режиссер драмтеатра в сочинении балета (Макмиллану в трехактной «Манон», Бежару в большом «Мальро…», Форсайту в не менее большом «Impressing…» никакие режиссеры вроде не помогали, под ногами не путались)… Но все это частности, жизнь муравьев, которую можно рассмотреть только под лупой…

Гаевский: Нечастность, повторю, заключается в опоре на прошлое, на прошлые достижения. Это присутствует везде, и в политике, и в идеологии: великое русское, великое российское, какое угодно великое прошлое. О будущем стараются не думать, боятся думать, потому что ничего хорошего оно не предвещает. А прошлое — вчера, оказывается, в Большом театре показывали акт «Теней» из «Баядерки», но меня не предупредили… Когда смотришь «Тени», понимаешь, что все это не умерло, и не важно, как у нас, в Большом театре, это танцуют — однажды танцевали в пять линий, сорок танцовщиц… Большой балет, одним словом… Подобное происходит уже не в первый раз. Мы существуем вне будущего, а потому даже все эти организованные вами для Большого театра хореографические приглашения — Форсайт, Килиан, Макгрегор — они Большому театру будущего не создают. Они создают модную, эпатажную, иногда скандальную, но обстановку сегодняшнего дня — тот же Макгрегор… Но это не то, что открывает Большому театру дорогу в будущее. Я не знаю, кто сейчас открывает дорогу в будущее, я не убежден даже, что Макгрегор открывает дорогу в будущее Лондонскому Королевскому балету, в то время как каждая постановка Баланчина дорогу в будущее открывала и после нее начинался поток подражаний, который не прекращается по сей день, хотя Баланчин, особенно классический Баланчин (кроме, пожалуй, некоторых великих постановок типа «Четырех темпераментов», «Агона»), идеей сознательного прорыва в духе «Весны священной» озабочен не был. Он делал работу исходя из совершенно других побуждений.

Гершензон: Каких?

Гаевский: Очевидных. Спасти то, что можно, что надо, что необходимо спасти, — классический танец. Спасти от архаичности, спасти от умирания, от исчезновения и уничтожения… А сейчас — это ведь не совсем поворот назад, в прошлое, это опора — только опора — на прошлое, потому что ничто, повторяю, ничто в сегодняшней художественной идеологии и в сегодняшних художественных намерениях, надеждах, перспективах — ничто не обещает нам будущего. Существует столетняя «Весна священная» — уже в нескольких вариантах, три из которых, слава богу, состязаются в гениальности. И спор, какой вариант лучше — Бежара, Пины или Нижинского (который был первым и был обречен прокладывать свой уникальный путь), — спор этот бессмыслен. Это уровень, сегодня нам совершенно недоступный.

Гершензон: Увы, вынужден признать, что главная идеологема российского балетного театра конца 1990-х — начала 2000-х, концепция connection to the server, которую мы сами сформулировали и на которую рассчитывали как раз в надежде избавиться от депрессивной, парализующей «недоступности уровня» (ставилась задача зашить, затянуть, заштопать вопиющие разрывы и прорехи нашей художественной истории), — концепция эта провалилась, в чем я смог убедиться, что называется, на собственной шкуре [4]. И если в Мариинском театре идея подключения к «Большой земле» еще имела смысл — не забудем, что́ стало главным предназначением Мариинского театра в XX веке: быть театром-донором, исправно снабжать весь русский балет (нерусский тоже) идеями и людьми, и в конце концов ему самому срочно потребовалась подпитка извне, какие-то органические или химические удобрения, — то в случае Большого театра самой этой потребности куда-то подключиться, от чего-то напитаться просто не возникало. Большой театр в XX веке никаким художественным производством не занимался, ни одной идеи миру не подарил (разве что привез в 1956 году в Лондон выдающийся ленинградский спектакль 1940 года и весьма энергично показал, что на сцене можно, конечно, беззаветно любить друг друга, но можно в случае чего с большим вкусом друг друга и отдубасить). Большой театр в XX веке исправно потреблял и переваривал то, что входило в усиленный продуктовый спецпаек (ленинградские идеи и люди), положенный ему в соответствии с его особым номенклатурным статусом [5]. Он и сегодня сам по себе, вполне счастлив в своей милой локальной московской сиюминутности, и никакой далекий тревожный мир Форсайтов и Макгрегоров ему не нужен, что бы там ни думали наивные доброхоты, которые время от времени появляются в Большом театре и настойчиво пытаются ему «помочь» — его одарить, осчастливить, приучить, приспособить.

* * *

Гаевский: Итак, я сказал о двух больших событиях последнего времени, «Раймонде» в Милане и «Весне священной» в Москве, — сказал, что эти события носят мемориальный характер, и сказал о том, чтó это значит — прощание с XX веком. «Раймонда», хоть и поставленная в 1898 году, была предвестником XX века, а «Весна священная» прошла через весь XX век — вплоть до сегодняшнего дня. Но «Весны священной» XXI века мы все-таки пока не увидели. Таня Баганова не сделала «Весну священную» XXI века. Она сделала «Весну» в стиле конца XX века, в стиле своих «Провинциальных танцев»… Это не открытие времени, не вторжение Нового времени, это все-таки повторение того, что она делала раньше. Вот Шишкин для меня — полная неожиданность, а Таня как была Таней, так ею и осталась… И вообще: спектакля XXI века я еще не видел, по-настоящему большого спектакля XXI века — эпохального, какой была «Весна священная» Бежара…

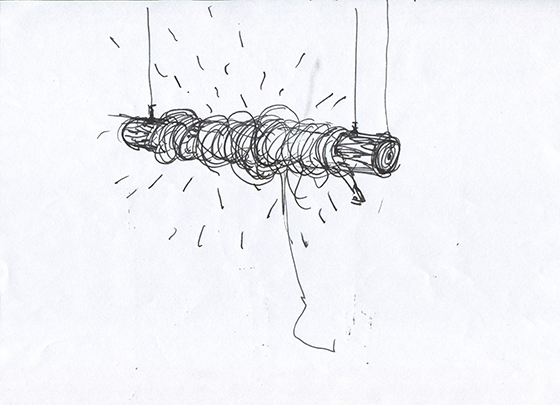

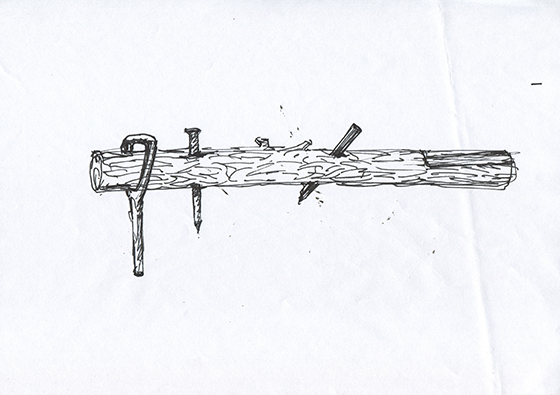

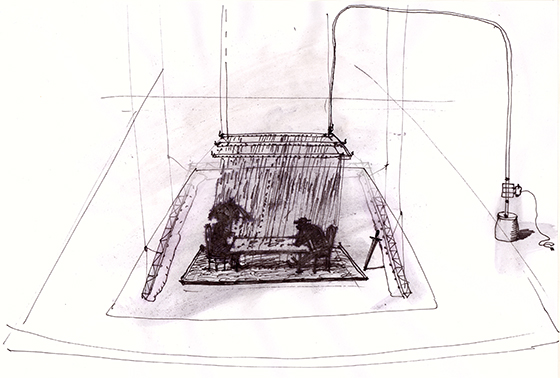

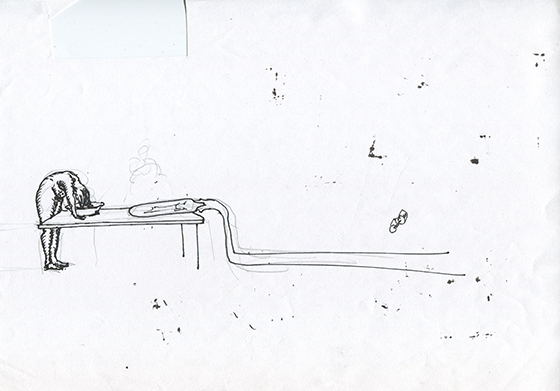

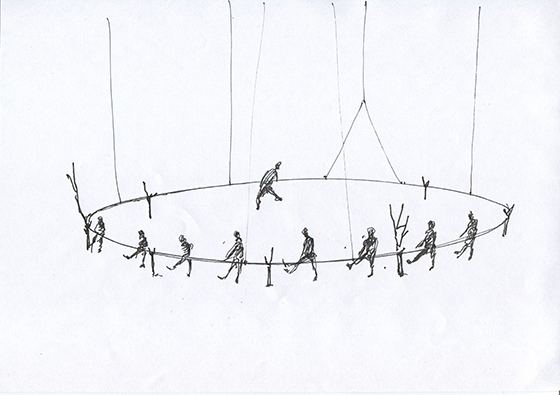

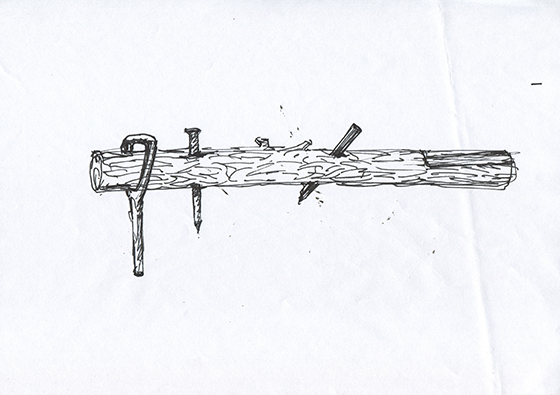

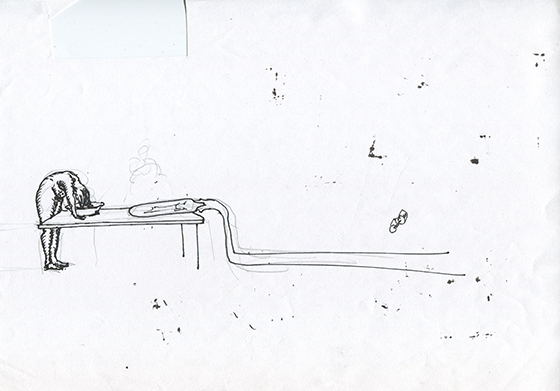

Александр Шишкин-Хокусай. Эскизы к «Весне священной». 2013. Тушь, перо© Собственность автора

Александр Шишкин-Хокусай. Эскизы к «Весне священной». 2013. Тушь, перо© Собственность автораГершензон: Какая эпоха, такие песни… «Весна» Бежара была «Весной» именно 1959 года… В процессе подготовки монографии «Век “Весны священной”— век модернизма» [6] у нас с Аркадием Ипполитовым (он отвечал в монографии за Zeitgeist) возникло идейное разногласие, так до конца и не разрешенное: главу, посвященную «Весне священной» Мориса Бежара, мы назвали «1959 год. Парижская весна» — и вроде все прекрасно. Но, когда я прочитал текст Ипполитова, выяснилось, что под Парижской весной мы понимаем совершенно разные вещи. Я имел в виду десятилетие (точнее, пятнадцать лет), предшествовавшее 1959 году, десятилетие невероятного взлета французской культуры, последовавшего за Второй мировой войной и призванного реабилитировать Францию за позорный фактически отказ от участия в войне, за паралич коллективной воли нации [7]. Это тот самый случай, когда искусство действительно отзывается на ожидания общества и времени. Для меня «Весна» Бежара — закономерный результат, итог именно этой Парижской весны, совпавшей к тому же с апогеем высокого модернизма. Отсюда у Бежара вневременной ритуал, манипуляции с метафизическим пространством-временем и так называемый свободный танец: «Я не стану делать ни русских крестьян, ни французских буржуа, ни греческих пастухов. Это будут мужчины и женщины, точка…» [8]. Но оказалось, что для Ипполитова Парижская весна — это десятилетие, последовавшее за 1959 годом, десятилетие после бежаровской «Весны», десятилетие, итогом которого станет пылающий Латинский квартал — парижский май 1968 года. «Весна» Бежара по Ипполитову — предчувствие Парижской весны. Отсюда и выпущенный на свободу инстинкт: «На каком-то киносеансе я увидел короткометражку об оленях — я вспомнил их, спаривающихся оленей, в пору течки. Они отвечали ритмам Стравинского» [9]. Кто из нас прав — не знаю…

Гаевский: Вы оба правы. Это вещь довольно обычная в бытовании большого искусства — там существует сразу несколько оснований, взаимоисключающих друг друга. «Весна» Бежара — двуликий Янус, она равно принадлежит уходящему и будущему времени. Важно, что и то и другое — времена выдающиеся, талантливые времена…

Гершензон: То же самое можно отнести и к «Весне священной» Пины Бауш. Это и последний гвоздь, вбитый в стерильный гроб модернизма («пустое пространство» модернистской сцены уже завалено торфом, по которому скачут грязные полуголые и не очень красивые мужчины и женщины), — и мучительный прорыв куда-то туда (здесь «мучительный» — главное слово: финальную Пляску Избранницы мучительно не то что танцевать — ее мучительно смотреть). «Весна» 1975 года — первый (и последний) именно ballet Пины Бауш и первое сочинение, заявившее о гениальности Бауш. Ее «Весна» — как пограничный контрольно-пропускной пункт на трассе художественной истории, где Бауш сполна расплачивается по счетам прошлого, сочиняя «чистый» (и даже «абсолютный») хореографический текст, укладывающийся в поле абстрактного экспрессионизма, и — приобретает билет в будущее, совершая буквально великое жертвоприношение [10]: под упертым, исподлобья, взглядом потной и отупевшей от физических перегрузок труппы недрогнувшей рукой отправляет свою лучшую танцовщицу и подругу плясать до последнего удара сердца — как говорится, Jedem das Seine, или Добро пожаловать в нежный Tanztheater Пины Бауш… [11] И, наконец, то, что вы только что сказали о «Раймонде», поставленной в 1898 году. Разные календари метят ее каждый по-своему: для нас «Раймонда» — еще стиль Александра III, историзм — или, как выразился по поводу «Раймонды» Андрей Левинсон, уродливая роскошь эклектики. У итальянцев другая оптика: сквозь безусловного Альма-Тадему (Семирадского не припоминают) им уже мерещится Либерти — так, во всяком случае, колорит и пластику картины «Сон Раймонды» определили просвещенные балетоманы из Миланского университета.

Гаевский: Все эти изыски — про Парижскую весну и про гроб модернизма — возможны лишь задним числом, и ваш с Ипполитовым спор только подтверждает значение исторического момента в судьбе великих произведений. Сто лет «Весны священной» преподали нам внятный урок…

Гершензон: …который, кажется, я усвоил: «Весна» удается только на подъеме или гребне новой художественной волны и не получается в вялое межсезонье…

Гаевский: Совершенно верно. Эпохальной «Весну» делает только гениальное время, бездарное превращает ее в ничто. Партитура Стравинского ставилась в XX веке бесчисленное количество раз, но кто помнит, что́ это было?

Гершензон: Возвращаясь к Багановой: заканчивает ли она своей «Весной» XX век или вступает в XXI — Бог знает, возможно, когда-нибудь мы поймем это, если вообще вспомним странный спектакль, показанный в конце марта тринадцатого года. О «Весне» Бежара мы думаем вот уже пятьдесят лет, но только сейчас стали что-то понимать, и, согласитесь, в том, что мы увидели две недели назад на Новой сцене Большого [12], сложно разглядеть дерзкий художественный манифест и плевок в сторону буржуазной морали: пятьдесят лет сценической жизни и несколько поколений артистов превратили театральную провокацию в омытый морскими волнами элегантный академический продукт высокого модернизма, что-то типа породистых и очень дорогих скульптур Генри Мура [13]. Такова судьба любого авангардного искусства («свободного» танца да и вообще всего «свободного»): рано или поздно оно с неизбежностью превращается в академическое [14]… Как бы то ни было, могу утверждать, что даже с короткой дистанции видно, что багановской «Весне» все-таки удалось реализовать претензию на самостоятельность, оторваться от великих предшественниц — и по способу взаимодействия с партитурой, и по природе сюжетосложения, неведомой нашему балетному театру (хотим мы того или нет, но каждый, кто берется за «Весну», вступает на территорию «балета»: таков уж генетический код произведения, придуманного «людьми балета»), и по технологии производства художественного продукта, и, конечно, по символико-архетипической номенклатуре, вполне уникальной — спасибо Александру Шишкину.

Гаевский: Короче говоря, в чем невозможно заподозрить эту «Весну», так это в беспомощном эпигонстве…

Гершензон: И вот, наверное, самое важное: «Весна» Багановой и Шишкина — первая крупная композиционная, точнее, архитектоническая (так правильнее) удача современного русского танцевального (или, если угодно, пластического) театра — театра, страдающего дилетантизмом и любительщиной в том, что касается умения выстроить форму, то есть умения начать спектакль (да, именно спектакль, не перформанс), подвести его к кульминации (найти для кульминации точное место) и вовремя его закончить — умения, говоря языком архитекторов, грамотно выстроить ордер. Повторю, это удача в первую очередь архитектоническая, что в наши скромные времена уже немыслимый прорыв. Но эта же «Весна» обнаружила то, что много лет удачно пряталось в тени и вдруг вышло на свет газа и на все глаза.

Александр Шишкин-Хокусай. Эскизы к «Весне священной». 2013. Тушь, перо© Собственность автора

Александр Шишкин-Хокусай. Эскизы к «Весне священной». 2013. Тушь, перо© Собственность автораОтступление. К вопросу о дефиците искусства

Гершензон: Дело в том, что с багановской «Весной» наш в общем-то маргинальный «современный танец» неожиданно для самого себя и без всякой мифической битвы за место под солнцем (что называется, не было бы счастья, да несчастье помогло [15]) оказался на большой официальной сцене (помню, какой шок испытала Баганова, когда после переговоров в Большом театре я сообщил, что ее «Весна» пойдет в один вечер вместе с «Квартирой» Матса Эка) [16] — и впервые смог, точнее, был вынужден увидеть себя со стороны — причем не сверху вниз, на расстоянии вытянутой руки, как это обычно бывает в ювенильных «пространствах» креативных кластеров, новых сцен, скороходов, ткачей и флаконов, доверху заполненных верными друзьями, а так, как это принято у взрослых, в архаичных, реакционных оперных театрах с бархатными креслами, — снизу вверх, из глубины анонимно-равнодушного, если не враждебного, партера — издалека, общим планом, прищуриваясь (именно так в классе академического рисунка старый учитель заставляет студента смотреть на свою работу — из поля зрения уходят микроскопические успехи, зато становятся видны фундаментальные промахи и глобальные провалы).

Вот эта мгновенная смена оптики, масштаба, ракурса, всего разом проявила главный изъян багановской «Весны», а с ней и главный изъян всего российского «современного танца» — дефицит текста. Не сценического, театрального текста — здесь у Багановой и Шишкина все в полном порядке, их «Весна» представляет собой непрерывную и захватывающую цепь загадочных и необъяснимых событий, таинственных ритуалов, фантастических происшествий — дефицит текста хореографического. Дефицит того, что в старом балете называлось enchaînements, — связок движений, фигур движения [17], без которых нет и самого движения. Удивительно, но фантазия, которую минутой назад требовалось чуть ли не усмирять, внезапно иссякает (или блокируется), как только дело доходит до собственно танцев: фразы, едва начавшись, обрываются, о так называемой разработке нет и речи, ансамбль — только унисон и «с одной ноги», никакого contrapposto, противодвижения, единственно и способного создавать напряжение, танцевальную драматургию… Я не уверен, применимы ли устойчивые категории классического композиционного мышления к оценке качества [18] такой юной и неоформившейся субстанции, как «современный танец», но в контексте и пространстве «большой сцены» — там, где по стечению обстоятельств оказалась багановская «Весна», — хотим того или нет, мы начинаем их применять. Мы — но не сам «современный танец».

В «контемпе» (не только в нашем, самостийном, кустарном, но и в тамошнем, индустриальном, институционализированном) дефицит хореографического текста на официальном уровне не признается и не будет признан никем и никогда. Публика «контемпа», как правило, огражденная от — боюсь произнести «более сложных» — иных форм пластического поведения, этот дефицит не ощущает (девственна, наивна, мало что видела, не научили, вообще не понимает, куда надо смотреть), у самих же творцов если изредка и возникают какие-то смутные сомнения в эстетической полноценности изготовляемого продукта, они моментально загоняются вглубь подсознания, гасятся сильнодействующими сертифицированными препаратами: идеологией «другого» искусства (другой дискурс, другая матрица, другой орнамент, другие критерии — все другое), «новой этикой», подменяющей и отменяющей раз и навсегда устаревшую и «никому не нужную» [19] эстетику, противопоставлением «полезности» нового искусства (беготня по сцене в спектаклях Кеерсмакер как польза для пищеварения) «бесполезности» и даже вредности старого (опасное сотрясение маленького балеринского мозга как результат подскоков на пуантах в pizzicato Раймонды), пеной дней, какой-нибудь крикливой общественной дискуссией (например, о невыносимом положении беженцев, которые почему-то отправились в опасное путешествие за море на северо-запад, вместо того чтобы постучаться к соседям на юго-восток), медийной шелухой («повестка» обновляется еженедельно), канцелярским кривоязычием кураторских аннотаций про «исследования постколониального тела» (интересно, у Кшесинской было колониальное тело? если да, кто его исследовал?), бесплодными поисками вечно куда-то ускользающей «идентичности», дурной музыкой, к которой испытывают загадочную тягу деятели современного танца, и, наконец, гремучей смесью индивидуальной сексуальной неудовлетворенности и социальной фрустрации — необъятным, все объясняющим, все покрывающим, все искупающим, самодостаточным и самодовольным гендером. Иногда это может быть забавным (я видел фильм, где германская хореографиня Саша Вальц, сидя в одной ночнушке на ветвях дуба, помавает ручками и воображает себя не то пушкинской Русалкой, не то Пиной Бауш и Матерью нации вместе взятыми), но через пару минут становится грустно от осознания того, что это всего лишь просроченная петарда, умеющая произвести большое количество едкого дыма, но неспособная решить маленькую ремесленную задачу — устроить фейерверк виртуозного движения… И бог-то бы с ним, есть же искусство пластической медитации (как, например, в двух первых частях бежаровского «Бхакти») — но как быть с «Весной священной»? Она немыслима без движения. Стравинский — не какой-нибудь Макс Рихтер, штампующий километры и часы метафизического стояния. Стравинский писал музыку к балету, сочинял балет. «Весна священная» — балетная партитура, и, как во всякой образцовой балетной партитуре, любая сценическая ситуация, любое музыкальное происшествие в «Весне» неизбежно разрешается (цитирую Левинсона) «повелительными ритмами» [20] — то есть танцами. «Весна» моторна и в существенной части своих страниц упрямо и настойчиво требует разрешения, катарсиса — танцевальных фраз, хореографического текста, виртуозного до умопомрачения танца — и неважно какого, классического, неоклассического или антиклассического. Без хореографического текста, без танцев до упаду в «Весне» не обойтись. Невозможные, немыслимые в старом балете связки движений честно пытался сочинять Нижинский (Дягилев науськивал его именно на немыслимость) — и, надо отдать Нижинскому должное, небезуспешно: до сих пор вздрагиваем, когда смотрим. Текст был и у Бежара, хотя проблемы хореографии как таковой интересовали его в «Весне» далеко не в самую первую очередь [21], там были амбиции другого масштаба: «Заново открыть танец в его общечеловеческой сути… на кон поставлена проблема социальная, иначе говоря, мироощущение» и так далее — то, о чем и должен был думать в 1959 году истинный авангардист, готовящийся к будущему 1968 году [22]. Но в самой большой степени текст был, конечно, у Пины Бауш. Она стала первой (не считая Нижинского) и пока единственной, кого в «Весне» интересовал именно хореографический текст, она занималась им прицельно, с немецкой основательностью, понимая, что составляет словарь своего художественного языка, закладывает фундамент своего будущего [23].

Мне можно возразить, сказав, что в багановской «Весне» есть не-текст, есть антитекст — как в постсакральном (от Sacre du printemps) танцтеатре Пины Бауш. В ответ замечу: как ни крутись, предшественником любого антитекста является текст. Или: необходимым условием существования антитекста является наличие текста, они невозможны друг без друга. Писсуар Марселя Дюшана невозможен без собственно писсуара (который есть результат длительного движения культуры); радикализм возможен только в контексте нормальности. Вот Бауш в 1975 году и сочинила свой «текст», один на все свои времена [24], — те самые (уже академические) лейттемы-паттерны, которые стали фундаментом хореографии ее «Весны» и обрели в массовом сознании статус одной из икон искусства второй половины XX века. Предшественником танцтеатра Пины Бауш был балетный театр Пины Бауш. Он просуществовал совсем недолго и был театром одного спектакля — «Весны священной»…

И вот еще что: помнится, вы сказали, что Баганова не сделала «Весну священную» XXI века и вообще — по-настоящему большого спектакля XXI века вы еще не видели. Здесь важно выделить ударное слово «большой». Стать большим спектаклем багановской «Весне», а с ней и всему «современному» российскому танцу мешает не провинциальность, маргинальность или кризис так называемых идей — мешает (я уже говорил об этом, готов повторять бесконечно) отчаянная нехватка того, что в «контемпе» считается чем-то необязательным, вредным и даже запретным, о чем считается даже неприличным говорить, — банальная нехватка балетмейстерского ремесла, а с ней — и как следствие — дефицит хореографии в самом допотопном, архаическом ее понимании [25]. Именно в архаическом и допотопном. Потому что большой — неважно что, ballet или dance — это не тот, где три акта про любовь и про богатство с декорациями и костюмами и убита куча глупых спонсорских денег, а тот, где текст (хореографическое мясо) обладает такими специфическими художественными свойствами (тем самым «качеством»), которые делают его пригодным и желанным для передачи-трансляции на большой отрезок исторического времени — пригодным и желанным для артистов и для публики (здесь публика и артисты выступают единой корпорацией, их интересы совпадают). Большой балет (grand ballet) — это балет большого времени — как получасовые «Четыре темперамента», которые на три четверти века старше нашей театральной актуальности, но выглядят моложе и жизнеспособнее всех ее суетливых и малопродуктивных «поисков тела в театре новых технологий», — как двадцатиминутные «Тени» в «Баядерке», о которых вы говорите всю свою жизнь и всю жизнь поражаетесь тому, что «это» еще живо. Оно и живо потому, что чистый текст, — там вот уже 140 лет есть что танцевать, что передавать, чему учить, к чему стремиться, что преодолевать и чем восхищаться.

* * *

Гершензон: Мы только что провели с вами четыре недели на Новой сцене Большого театра, где увидели четыре балетные компании, четыре программы балетов Матса Эка, Иржи Килиана, Йормы Эло, Йохана Ингера и, наконец, четыре хореографические версии «Весны священной». Что в конце концов получилось — банальный каталог хореографических произведений?

Гаевский: Нет, это вторжение истории в наше неподвижное существование, вторжение истории в ее кульминационные моменты. Ровно то же самое было в 1962 году, во время первого приезда Баланчина; правда, там был еще и скрытый сюжет — движение истории самого Баланчина (были представлены балеты, принадлежащие его разным временам), но нам сложно было разглядеть этот скрытый сюжет, сложно осознать его, потому что в 1962 году мы видели театр Баланчина впервые… Вот и сейчас, с «Весной», возникла какая-то культурная акустика, пусть и в обратной хронологической последовательности — от спектакля Багановой 2013 года к спектаклю Нижинского 1913 года… Знаете, я даже рад, что Макгрегор отказался от работы…

Гершензон: Простите, но коль скоро вы заговорили об этом, я должен кое-что пояснить…

Александр Шишкин-Хокусай. Эскизы к «Весне священной». 2013. Тушь, перо© Собственность автора

Александр Шишкин-Хокусай. Эскизы к «Весне священной». 2013. Тушь, перо© Собственность автораОтступление. Весна Макгрегора. Nullum nomen

Гершензон: Поставить «Весну священную» в Большом театре предложил Макгрегору я. Дело было в июне 2009 года в вашингтонском Кеннеди-центре (похожем на банкетные залы для арабских свадеб), где «Корсар» Большого театра (нарядный, как арабские свадьбы) сменился получасовой и страшно тогда модной «Хромой» лондонского Королевского балета. Репетировать ее и приехал в Вашингтон Макгрегор, а я приехал на встречу с Макгрегором. Предложение стало для него полной неожиданностью — для меня, надо сказать, тоже: до начала разговора я никак не мог придумать, чем заманить эту знаменитость в Большой театр, про который он знал только то, что там есть какой-то очень важный и тревожный Tsiskaridze. Посещение ленивого утреннего урока московских балетных артистов также мало способствовало взрыву энтузиазма. Короче говоря, перспектива «Весны» в Большом повергла Макгрегора в ступор. Я почти уверен, что он никогда не читал мемуары Бежара, тем не менее он процитировал их практически слово в слово: «слишком старая музыка — я не привык работать с мертвыми композиторами» [26]. И — согласился.

И — не справился. Ни со старой музыкой мертвого Стравинского, ни с самой «Весной». И не мог справиться, что бы потом ни говорил в пространных интервью — говорун он виртуозный. Это не его композитор, не его тип музыкальной экспрессии, не его тема. Стравинский «Весны» — не Макс Рихтер «Инфры», «Времен года», «Woolf Works» и так далее (седативный звуковой дизайн, предполагающий абсолютную евклидову параллельность, полную автономность и политкорректность в сосуществовании музыкального и пластического потоков: мы вас не трогаем, и вы к нам не прикасайтесь — на том и разошлись). «Весна» Стравинского в любой самый короткий музыкальный момент конкретна, событийна и требует от хореографа моментальной и конкретной пластической реакции именно на этот момент — это не про Макгрегора (один раз, в той самой «Хроме», он попробовал быть музыкально отзывчивым в привычном понимании, но гаражный рок, ловко приспособленный для большого оркестра Королевской оперы, — совсем другая музыка).

Макгрегор не мог поставить «Весну священную» и по своему артистическому психотипу: он вне традиционных «эротики» и «секса», он как бы вне пола, не антропоцентричен. Помнится, в одной из своих давних статей вы назвали пластический язык Бежара зооморфным [27]; так вот, Макгрегор вообще не про людей, Макгрегор и не про животных — он про элементарные биологические организмы, про жизнь под микроскопом (об этом был его эффектный «Genus» в Парижской опере): «Лично я верю, что все мы — атомы, сложившиеся в определенную структуру» [28].

Наконец, Макгрегор не мог поставить «Весну» по своей профессиональной природе: он в первую очередь танцор, уникальный street dancer, его хореография — проекция его собственных телесных импровизаций, его индивидуальной пластической манеры, она лишена объективности (школа) и при перенесении на другое физическое тело теряет бо́льшую часть своей полезной стоимости (если можно так выразиться), становится invisible, стремится к исчезновению — какая уж тут «Весна священная»…

Всего этого я в 2009 году не учел — я просто еще не понимал этого (кроме сразившей меня наповал «Хромы» я у Макгрегора мало что видел), я, как говорится, попал под непосредственное обаяние личности, потерял бдительность… А дальше — дальше в Большом театре произошла «полная перемена» (очередной новый балетный начальник с обещанием счастья), и в моих услугах перестали нуждаться, про меня забыли. Вспомнили только через два года, осенью 2012-го (я давно смирился с ролью скорой психолого-интеллектуальной помощи и всегда отзываюсь, когда на какую-нибудь дирекцию накатывают смутная тоска, тревога, беспокойство, буквально хичкоковский саспенс, причем «закрытый», когда источник опасности неизвестен). В конце ноября 2012 года, всего за четыре месяца до премьеры, Макгрегор привез в Большой театр макет будущей «Весны». Кинетическая декорация была достаточно претенциозной (такие как бы кольца Сатурна с диском вместо Сатурна; кольца и диск вращаются в разных плоскостях и противоположных направлениях), кричаще-эффектной (под колосниками над кольцом и диском парит очень дорогое видео, которое предстояло снимать в какой-то знаменитой чилийской пустыне) и невыносимо громоздкой для тридцатиминутного балета (сравните с пустой сценой бежаровской «Весны» или с засыпанной торфом холщовой тряпкой двенадцать на двенадцать «Весны» вуппертальской) — абсолютно мертворожденный проект, у меня нюх на такие вещи, я вижу их сразу. Тем не менее макет был принят (оперный театр — это тяжелая индустрия, мартеновский цех, непрерывная разливка стали), и Большой приступил к трате денег на макгрегоровскую кинетику (в первую очередь требовалась действующая репетиционная установка, на которой только и мог сочиняться этот балет). Для финального раздела юбилейной монографии [29], впоследствии получившего название «Nullum nomen», Макгрегор рассказал мне про знаменитую чилийскую пустыню, где нашли вдохновившие его на сочинение «Весны» важные захороненные кости и где должны были снимать дорогостоящее видео, поделился страхом смерти, порассуждал в духе Зонтаг про рак (он его, как и смерти, тоже очень боится) и улетел в Лондон, чтобы в январе тринадцатого года вернуться в московский Большой театр и за восемь недель поставить балет «Весна священная»…

И вот тут произошло то, что вы называете вторжением в неподвижность. Как иногда бывает в критические моменты художественной истории, например, в случае с оперой Пуччини «Турандот» или в случае с Дворцом Советов Иофана — где-то, непонятно где, обязательно зреет, тлеет, таится нечто, чьим предназначением является помешать неизбежному завершению того, что априори не может быть завершено.

Известно, что опера «Турандот» осталась незаконченной в связи со смертью композитора Пуччини, а главная стройка коммунизма, иофановский Дворец Советов, прервалась в 1941 году по причине начала войны. Но можно сказать иначе и, думаю, точнее: Пуччини потому и умер (или умер именно потому), что монолитная (фригидная) китайская Principessa с детской психотравмой не могла полюбить [30]; Германия напала на СССР именно потому, что Вавилонскую башню невозможно достроить — опасно бросать вызов небу. Здесь самое время сказать что-то про Провидение, Божий промысел, но я не умею…

Гаевский: ...и не надо. Продолжайте, это интересно...

Гершензон: Уэйн Макгрегор не мог поставить «Весну священную» по причине того, сего, пятого и десятого, но вопреки тому, сему, пятому и десятому он намеревался это сделать, он уже подошел вплотную… Кто-то должен был его остановить, что-то должно было случиться… Случилось единственное событие в российской культуре, удостоенное первой полосы «Нью-Йорк таймс», — так называемая кислотная атака на худрука балетной труппы Большого театра Филина, в результате чего хореограф Уэйн Макгрегор категорически отказался от постановки «Весны священной». Мир дружно изумился вульгарности театральных разборок в зассанных подворотнях бандитской Москвы, но это, как говорится, внешняя анекдотическая (она же криминальная) сторона дела. Глубинный и, если хотите, художественный смысл драмы требует другой формулировки: нападение на худрука балета Большого театра Филина произошло не потому, что он кого-то где-то как-то или когда-то, кому-то, что-то, — а для того, чтобы Уэйн Макгрегор не смог поставить «Весну священную» — и неважно, в Большом, Среднем, Малом театре — да где угодно (он собирался довести проект в нью-йоркском ABT, но разговоры как-то увяли, да и публике ABT нужны совсем другие танцы). Но можно пойти не вглубь, а напротив, воспарить в сферы пафоса: несчастный Филин, которому мы все очень сочувствуем, пал жертвой Провидения [31]. Согласитесь, это как-то облагораживает, героизирует образ, приподнимает его над мизерабельностью столичной театральной жизни — Альберих ко всеобщему удовольствию оборачивается Зигфридом.

Гаевский: Чудеса, одним словом…

Гершензон: Как бы то ни было, спасать праздник столетия «Весны» (он при любых обстоятельствах должен был открыться премьерой Большого театра) — спасать ситуацию пришлось русской женщине. Точнее, только русская женщина и могла спасти ситуацию…

Гаевский: Таня, конечно, она, кто ж еще…

Гершензон: В тот отчаянный момент это не было очевидно. Все произошло быстро, в ночном телефонном разговоре с Черняковым. Сначала он призывал меня ползти на коленях за Макгрегором (что делать было уже совсем бесполезно); потом мы стали перебирать потенциальных отечественных жертв (ни один западный человек не возьмется за восемь недель с нуля поднять такой проект, да еще там, где только что совершено чудовищное преступление): я начал с покойного Панфилова, потом назвал Баганову — тут Черняков меня и остановил. Наутро, отчасти прикрывшись авторитетом Чернякова, я произнес в дирекции Большого театра (сначала Гетьману, потом Иксанову) имя Багановой; они как-то сразу дали согласие на переговоры с ней — надеюсь, не пожалели…

* * *

Гершензон: Итак, вы сказали, что рады отказу Макгрегора от работы…

Гаевский: Да, я Тане так и сказал: это счастье, что вы, а не он…

Гершензон: Почему?

Гаевский: Потому что с точки зрения формальной Макгрегор, может быть, был бы более изобретательным, у него была бы формальная конструкция, возможно, чисто сработанная, подобная той, что я видел в «Хроме», — чистая, за которой, правда, ничего нет, — такая решетка блистательная, ничего не скажешь… Но у него нет ощущения нашего времени, нашего пространства. Я не говорю, что у Багановой — Россия, но какие-то уральские мотивы, уральская мифология здесь присутствуют очевидно, я их чувствую. Я вообще сочувственно расположен к Тане, она мне очень понравилась. Повторю, у меня нет уверенности, что в ее «Весне» есть какая-то сюжетообразующая основа, но сама эта музыка толкает к мифологемам, каким — не знаю, я только чувствую, что они там есть, что хореографический текст ее «Весны» обогащен присутствием чего-то, в России возникшего.

Александр Шишкин-Хокусай. Эскизы к «Весне священной». 2013. Тушь, перо© Собственность автора

Александр Шишкин-Хокусай. Эскизы к «Весне священной». 2013. Тушь, перо© Собственность автораГершензон: Мне кажется, это не уральская мифология, скорее, в целом провинциальная…

Гаевский: Ну не мог я перед Таней произнести такое слово — «провинциальная», для меня это слово все-таки пугающе…

Гершензон: И даже не провинциальная — это мифология срединной, точнее, внутренней (так правильнее) России, вам, обитателю арбатских переулков, возможно, не очень понятная, но совершенно понятная мне, гостю из осажденного тремя металлургическими заводами ПГТ [32], — мифология очень длинной (поезд из Москвы во Владивосток идет неделю) и в общем одинаковой территории (ей никак не могут придумать название — «родина», «отчизна», «империя», «цивилизация»), по которой сто лет ехал советский асфальтовый каток. В результате этой созидательной деятельности появилось уникальное, ни с чем не сравнимое сюрреалистическое пространство обитания — железобетонная комната-коробка жилого барака (он же — ремонтный цех) с земляным полом и дыркой-окном в промерзший грязный ландшафт [33]. Из гоголевской шинели родом все-таки не мы — Петербург, которого больше нет; откуда родом Москва — вам, москвичу, виднее. А вот все остальные — действительно мы — мы родом из этой комнаты-коробки, она отформатировала наше сознание — бытовое, метафизическое, художественное, и вполне закономерно, что именно она стала пространством багановской — нашей — «Весны» [34]. Это объективно, откровенно, бесстыдно (в смысле — не стыдится себя), почвенно: ватник на гвозде, пара заляпанных глиной бесформенных ботинок, приставленная к стене штыковая лопата, а в качестве символа красоты — прорисованный знающей и умелой рукой Шишкина рокайльный завиток ленинградского коммунального быта — ржавый водопроводный кран, из которого льется песок. И — волшебное сфумато мельчайшей цементной пыли в воздухе [35]… Вы совершенно правы, когда говорите, что это «Весна» конца XX века, но она наша — мы продолжаем жить в XX веке, мы в нем застряли, и есть у меня предчувствие, что комната-коробка с нами навсегда, нам не выбраться из нее. Да и зачем? Рерих с Дягилевым-Нижинским в своих этноархеологических фантазиях тринадцатого года грезили потерянным райским садом. Комната-коробка Багановой и Шишкина — Эдем обретенный, идиллия, в которой нам выпали честь и счастье пребывать. Разумеется, здесь нет места назойливой «современности» и быстрорастворимой «актуальности», здесь будут нелепы и глуповато-величественное «высказывание», и подростковая «критическая позиция» — весь этот агитпроп, еще в 1930-е сосланный Любовью Блок на дальние окраины художественных процессов [36] (к великому счастью, Баганова и Шишкин всего этого даже не то что избежали — им и в голову не приходит мыслить подобными категориями). И пусть это пространство непрерывного активного действия — оно элегично, оно меланхолично… Очень хочется упомянуть здесь пресловутый Sehnsucht [37], который есть неосуществимая тоска-томление-жажда по чему-то невнятному, — но ведь осуществилась (в финале на изнывающих от жажды артистов опрокидывается бак ледяной воды)… А Макгрегор…

Гаевский: …он знатный гость из Лондона… Кстати, не представляю, как они будут делать вместе с Черняковым «Князя Игоря». Черняков, кажется, его выбрал для «Половецких плясок»?

Гершензон: Не уверен… Да и вряд ли у них что-то получилось бы. Я уже говорил, что в мире Макгрегора фигурируют не люди, а пластические (они же биологические) единицы, что не встраивается в черняковскую модель, в соответствии с которой опера — это драма людей в гораздо большей степени, чем драма звуков, и драма людей способна (как считает Черняков) взорвать любую формальную конструкцию [38].

Гаевский: Макгрегор — посланец совсем другой империи, другой цивилизации — но он модный гость, и градус внимания к его работе был бы другим…

Гершензон: Все та же неизбывная проблема нашего провинциального сознания — и креативного, и критического. Представим фантастическое: «Квартиру», показанную в один вечер с багановской «Весной», поставил не знаменитый импортный шведский Матс Эк, а кто-то из «своих». Не знаю, что́ сказали бы местные критические эксперты о подгоревшем в духовке младенце и танцах с пылесосами и биде. Но «своим» почему-то не приходит в голову сочинить танцы с пылесосом и биде [39]… Вообще, я даже уважаю Большой за стабильность в неприятии «чужих». Или «своих»? Баганова, Эк, Шишкин, Макгрегор: кто «свои», кто «чужие» — Большой театр, раздираемый бесконечным когнитивным диссонансом, никак не может определиться…

Гаевский: На поисках «своих» Большой театр потерпел катастрофу. Нашли наконец своего, Владимира Васильева, — так на́ тебе, Фрейд… «Лебединое озеро» — нерусский балет, лесничий в «Жизели» — маленький человек…

Гершензон: Вы всегда ставили мне в вину мизантропию, бесчеловечность и призывали к гуманизму, теперь я призываю вас к милосердию: это несчастное, нереализованное, умерщвленное поколение спартаков и фригий, причем Максимова в большей степени, чем Васильев, — если она и была идеальной балериной для какого-то театра, то вовсе не для московского Большого, а для нью-йоркского театра Баланчина, но так ею и не стала.

Гаевский: Васильев, надо отдать ему должное, это понимал, пытаясь сделать для нее что-то в баланчинской манере — «Эти чарующие звуки»; к сожалению, он не Баланчин… У Максимовой был удачный «Пигмалион», но недавно по телевидению показали «Жиголо и Жиголетту» — это кошмар, кошмарная сентиментальная чепуха. Причем кошмарная вдвойне, потому что там без конца обсуждается тема нищеты, которая постоянно угрожает героям. У Максимовой и Васильева много чего было в жизни, но вот с чем они не были знакомы никогда, так это с нищетой.

(Продолжение следует.)

[1] «Разговоры о русском балете» были выпущены «Новым издательством» в 2010 году.

[2] Премьера оперы Римского-Корсакова «Золотой петушок» под управлением Василия Синайского и в режиссуре Кирилла Серебренникова состоялась на Новой сцене Большого театра 19 июня 2011 года.

[3] Речь идет о балете «Герой нашего времени».

[4] Это утверждение, вполне справедливое на момент разговора весной 2013 года, спустя семь лет можно оспорить хотя бы по тому непреложному факту, что сегодня практически вся инфраструктура российского балета (сам Мариинский балет, балет Большого театра, Пермский балет, Екатеринбургский балет, Новосибирский и так далее) находится в руках воспитанников Мариинского театра той самой эпохи connection to the server, плодами которой они вполне успешно воспользовались, пропустив через собственные тело и мозг хореографию Баланчина, Нижинского, Нижинской, Ландера, Форсайта: это можно обнаружить отчасти в их собственной хореографии, но в большей степени в репертуарном векторе балетных компаний, которые они возглавляют (примечание 2020 года).

[5] Так было все советские годы, пока в начале 1990-х механизм снабжения не сломался, паек перестал поступать. Произошел коллапс Большого балета. Но уже в начале двухтысячных за пять лет своего начальствования европеизированный и американизированный Алексей Ратманский смог внедрить в сознание дирекции Большого театра прогрессивный new look, новый взгляд на балетную труппу, в соответствии с которым балет — это вовсе не школа, не долгое, нудное и негарантированное вскармливание, вспаивание, не поливка и окучивание — зачем такие сложности: балет — это просто футбольный клуб. Главное — хороший бюджет для покупки игроков. Готовых игроков, заметьте.

[6] Коллективная монография «Век “Весны священной” — век модернизма» издана в Большом театре в марте 2013 года в рамках международного балетного фестиваля.

[7] Давным-давно я столкнулся с любопытным соображением, сформулированным кем-то из проницательных марксистско-ленинских эстетов, обличающих (а что оставалось делать) кризис буржуазной западной культуры: одной из важнейших причин поражения Франции во Второй мировой войне стал оглушительный успех вышедшего на экраны в 1938 году фильма Марселя Карне «Набережная туманов» с Мишель Морган и Жаном Габеном. Атмосфера тотальной безысходности и неизбежности какой-то грядущей катастрофы, заполнявшая этот фильм, оказала на французское общество буквально парализующее воздействие.

[8] Морис Бежар. Мгновение в жизни другого. — М.: В/О Союзтеатр. СТД СССР, 1989. С. 102.

[9] Там же. С. 103.

[10] В оригинальном либретто и в партитуре Стравинского 2-я картина «Весны священной» называется «Великая жертва».

[11] В СССР среди самых умных женщин в ходу была поговорка «Хуже бабы зверя нет». Сегодня именно этот трезвый взгляд на вещи я бы назвал феминистской оптикой.

[12] На фестивале «Век “Весны священной” — век модернизма» «Весну» Бежара представила труппа Bejart Ballet Lausanne — наследница, точнее, правопреемница легендарного «Балета XX века».

[13] На фотографиях брюссельской премьеры бежаровской «Весны» в глубине сцены можно разглядеть несколько мерцающих изваяний в духе Генри Мура — такое правильное актуальное искусство конца 1950-х; потом они куда-то исчезли. Через тридцать лет золотые скульптуры — не муровские, но тоже правильные — должны были украсить большую сцену дворца Гарнье в балете Форсайта «In the Middle, Somewhat Elevated…». Но скульптуры опоздали на генеральную репетицию и в итоге так и остались валяться за кулисами; потом они куда-то исчезли. В биографиях Бежара и Форсайта, двух диаметрально противоположных хореографов, это не единственное совпадение. В сезоне 1987–1988 годов оба сочинили grand spectacle: «Мальро, или Метаморфозы богов» (Бежар) и «Impressing the Czar» (Форсайт), которые по всем показателям должны были задать вектор движения балетного театра на ближайшие лет двадцать. Но не случилось: слишком каверзным оказался их так называемый нарратив, слишком крепко он привязан к художественному масштабу авторов — последователям (и балетной публике) все это оказалось не по зубам.

[14] Феномен академизации прекрасно иллюстрирует полувековая трансформация еще одного бежаровского шедевра — «Болеро»: от лениво-эротической (что-то в духе Риты Хейворт) пляски на столе Душанки Сифниос, предназначенной для портовых грузчиков, — к обращенному в вечность бесстрастному академическому класс-концерту, преподанному в свой прощальный бенефис звездой Парижской оперы Николя Ле Ришем, с двойными rondes de jambes, идеальными renversé, выверенными écarté и тому подобными высокими стандартами парижской школы. Но где вы найдете двойные rondes de jambes в танце Сифниос (или у тех же Донна с Плисецкой)? Могу допустить, что они там предполагались (все же у Бежара классическое балетное образование) и даже, возможно, если не исполнялись, то намечались (все-таки Сифниос — классическая танцовщица с Гзовским, Лавровским, Мессерером за спиной) — но никогда не педалировались, не выставлялись напоказ, скорее, маскировались, растушевывались. Сифниос танцевала только то, что вместе с приятелем Морисом (всего-то на пять лет старше) наимпровизировала здесь и сейчас. А дальше — дальше начинается вечное: со временем эту импровизацию надо «передать», «показать», а если тому, кому передаешь и показываешь, будет непонятно (а, как правило, не совсем понятно) — объяснить, разъяснить. Вот здесь и приходит на помощь аналитика: расчленение потока движения и дефиниция его отдельных фаз языком классического экзерсиса — а каким же еще? Серия только намеченных и, в общем-то, неосознанных движений приобретает осознанные через школьный экзерсис (или опознанные в школьном экзерсисе) ясные и законченные очертания. Сказанное когда-то впроброс превращается в законченную внятную фразу. Оргиастическая пляска незаметно для самой себя дрейфует в сторону последовательности классических pas — в сторону академического танца, в сторону dance noble.

[15] Имеется в виду нападение на худрука балетной труппы Большого театра Сергея Филина, совершенное в январе 2013 года.

[16] Справедливости ради надо сказать, что предложения «выйти в люди» адресовались российскому «современному танцу» и раньше. В 1995 году пермский хореограф Евгений Панфилов пытался ставить в Мариинском театре ту самую «Весну священную». Опыт оказался неудачным. Да и Татьяне Багановой я не раз в конце 1990-х — начале 2000-х предлагал работать с артистами Мариинского театра, тщетно искавшими «кого-то» и «чего-то» (среди них были и Лопаткина, и Вишнева, и Захарова), — Баганова неизменно отказывалась. Возможно, срабатывал инстинкт самосохранения — в смысле, опасность пересечения той самой черты, когда тебе в руки попадают профессиональные танцовщики высокого класса с культивированными селекционными телами, после чего, как показывает опыт хождения в Королевский балет Уэйна Макгрегора, назад дороги не то чтобы нет, просто возвращаться становится не очень интересно.

[17] Образцом для понимания того, что такое базовые enchaînements, может служить видеофильм «Bournonville Ballet Technique. Fifty enchaînements», снятый в 1992 году в Копенгагене, в репетиционном зале датской Королевской оперы, с участием совсем юных Роз Гад и Йохана Кобборга — возможно, последних эталонных представителей школы Бурнонвиля.

[18] Выразительное замечание Екатерины Деготь, о котором я когда-то говорил и которое сводится к тому, что в «современном искусстве» — точнее, в левом дискурсе о «современном искусстве» — понятие «качество» больше неприменимо (оно «репрессивно», «реакционно» и нередко выступает инструментом «деполитизации», «деисторизации» и, конечно, «колонизации»), а соответственно, само качество художественного изделия больше не имеет никакого значения, — замечание это довольно расплывчато и лукаво (сами носители левого дискурса предпочитают те международные посиделки, которые устраиваются в конференц-залах пятизвездочных исторических отелей, расположенных в столицах имперских метрополий поблизости от традиционных музеев с качественными коллекциями старых мастеров). В той системе рассуждений, которую Деготь практиковала в те времена, когда была апологетом концептуального искусства, речь идет, конечно, не о качестве концепта. Тогда о качестве чего? Качестве реализации концепта? Это так и остается не совсем проясненным… Ну и, конечно, рассуждения, применимые к так называемому арту, становятся спорными, как только мы начинаем говорить, например, о литературе (роман «Такой-то» писателя-концептуалиста Такого-то написан кое-как, из рук вон плохо, но это не имеет совершенно никакого значения), и совсем теряют смысл, когда речь заходит о музыке, где концепт едва ли отделим от его реализации. Молчаливая кучка пепла, рассыпанная в зале художественной галереи, легко легитимизируется вербальным опусом «куратора», напечатанным в каталоге или тут же, прямо на стене, но как быть с музыкой? Что бы мы ни говорили перед ее исполнением, как бы ни рассаживали музыкантов и публику, какой бы видеоряд ни крутили в качестве концептуального зачина или просто оживляжа, после исполнения легко нарваться на фразу типа той, что композитор N обронил, выходя с премьеры сочинения его коллеги: «Все замечательно, но супчик как-то жидковат…»

[19] Меня всегда изумляет это «никому». Кому «никому»? Покажите мне наконец этих «никого»! Не показывают.

[20] См.: А. Левинсон. Старый и новый балет. — Петроград: Свободное искусство, 1917. С. 80.

[21] «Требовалось найти идею… Хореография придет…» См.: Морис Бежар. Мгновение в жизни другого. — М.: В/О Союзтеатр. СТД СССР, 1989. С. 90.

[22] «Необходимо заново открыть танец в его общечеловеческой сути, танец, не оторванный от своих религиозных корней, — то есть все танцы мира, но не танец некоего общества в некой части Европы. Необходимо возродить и оживить универсальную хореографическую традицию… Каждая эпоха должна создать свои обряды — так обряды наших родителей омертвели и утратили смысл… Новое в танце — проблема уже не эстетическая. На кон поставлена проблема социальная, иначе говоря, мироощущение…» См.: Там же. С. 92.

[23] Это было сказано в 2013 году. В 2020-м я впервые увидел (в записи Парижской оперы) спектакль Пины Бауш, премьеру которого она представила 23 мая 1975 года, — tanzoper (или opéra dansé, как это называется в Париже) «Orpheus und Eurydike» («Орфей и Эвридика»). Оказалось, что весь канонический лексикон Пины Бауш здесь уже присутствует. Но он еще не упорядочен, не собран в знаменитые паттерны, он еще в оковах — это танцевальная опера. На свободу, в открытый космос Пина Бауш выпустит его через полгода, 3 декабря 1975 года, — в балете «Das Frühlingsopfer» — «Весна священная».

[24] Скажу то, что говорю при любом удобном случае: enchaînements из «Весны священной» Пины Бауш до сих пор являются единственным хореографическим материалом, который требуется исполнить претендентам на место в труппе Пины Бауш.

[25] «Все замечательно, но супчик жидковат…» — я уже упоминал эту убийственную характеристику. А вот еще: «Текста нет…» — пожал плечами покойный Сергей Вихарев, выходя из зала Мариинского театра после премьеры недавно взошедшей звезды отечественного contemporary dance.

[26] В мемуарах Бежара так: «У “Весны”, на мой взгляд, есть один недостаток — она написана в 1913 году; дебютировав Шопеном, я в последние годы работал только с современной музыкой…» (См.: М. Бежар. Мгновение в жизни другого. С. 98.)

[27] Бежар в собственном соку // Журнал «Коммерсантъ Власть», № 15, 28 апреля 1998 г. С. 56.

[28] См.: Testimonium/9. В монографии «Век “Весны священной” — век модернизма». — Большой театр, 2013. С. 317.

[29] В монографии «Век “Весны священной” — век модернизма» пять частей. Первая часть — «1913. Ver Sacrum»; вторая часть — «1959. Парижская весна»; третья часть — «1975. Германия осенью»; четвертая часть — «1985/87. После модернизма»; пятая часть — «2013. Nullum nomen».

[30] Ее и играть сегодня надо в том самом незаконченном виде, как это сделал Тосканини на миланской премьере 1926 года. Ну, в конце концов, заказать какому-нибудь обязательному авангардисту морализаторский финальный ансамбль в духе моцартовского «Дон Жуана», а еще лучше — большой балетный дивертисмент для занавеса, как в глюковском «Орфее».

[31] Или стал жертвой копья Минервы, с екатерининских времен охраняющей болотные хляби петербургской Театральной площади: нехорошо заниматься браконьерским отстрелом того, на что охота категорически запрещена. Я имею в виду ловкую перекупку, буквально на пороге Мариинского театра, вагановской выпускницы Ольги Смирновой, историческим предназначением которой являлось (тут Вагановская школа постаралась и успела в срок) стать лидером балетной труппы Мариинского театра как раз в момент ухода со сцены Ульяны Лопаткиной. В сухом остатке — вакантное место лидера петербургского балета и неочевидность карьеры Смирновой: ее вершиной, судя по всему, следует считать совместное фотографирование с грустным Романом Абрамовичем в партере Большого театра. Это то, что называется несвоевременным и неудачным выпадением из художественного и исторического контекста. Ее предшественнице Захаровой все-таки хватило ума и выдержки провести первые восемь лет после Вагановской школы в Мариинском театре, где есть у кого обучиться профессии, дойти до кондиции, нажить репертуар, чтобы потом — на свободу с чистой совестью — со вкусом и комфортом растранжирить все это приданое на Главной Сцене Страны.

[32] Поселок городского типа.

[33] В своем чистом виде этот ландшафт представлен в экстерьерных сценах фильма Сергея Лозницы «Государственные похороны» — о траурных днях прощания со Сталиным в марте 1953 года — особенно эти последние кадры (тут у меня есть сомнение, что они хроникальные, — слишком выразительно, слишком знак) с подвешенным на крюке башенного крана и со скрипом раскачивающимся в промерзлом воздухе бессмысленным железным дрыном, олицетворяющим метафизический абсурд.

[34] Вообще-то, если отложить в сторону разговор об универсальности «Весны» (она всеобщая, ничья), то комната-коробка — пространство нашего обитания — не совсем пространство «Весны». Все-таки Стравинский (как и Набоков, как и Баланчин) отсюда исчез и прихватил с собой потерянную нами Россию. А комната-коробка — это, конечно, другая Россия, Россия 2.0 — советский пространственный архетип, уникальный советский универсум. И если существует абсолютный музыкальный эквивалент этому невероятному, невозможному фантасмагорическому пространству советской тотальной волшебной сказки, пространству страшных тайн, натужно-истеричного веселья и жутковато-сладостных идиллий, то это музыкальное пространство Прокофьева: недаром его магнитом притянуло обратно из совершенно бесполезной для него Европы (единственным адекватным там для Прокофьева местом был, конечно, Третий рейх, но как-то не сложилось), недаром он и умер в один день с Отцом, Демиургом этого универсума — он ни на день не смог бы пережить Его.

[35] Здесь можно развернуть разговор в модном ракурсе постколониализма и обозвать багановскую «Весну» жестом самоэкзотизации, но не будем уподобляться.

[36] «Мы отнюдь не хотим сказать, что такое явление, как живопись передвижников, не имеет места в культуре, что это незаконный жанр. Тенденциозные литература и живопись — явления, нужные в жизни всякой эпохи; но они лежат лишь на самых окраинах искусства, поскольку проблески его присущи и им, и гораздо более относятся к педагогике, к воспитанию масс…» Любовь Блок. Возникновение и развитие техники классического танца. В книге: Л.Д. Блок. Классический танец. — М.: Искусство, 1987. С. 144.

[37] Die Sehnsucht — я употребляю это немецкое слово-понятие потому, что, несмотря ни на что, язык «Весны» Багановой и Шишкина — это разработанный в 1970-е годы язык немецкого театра, и именно на языке немецкого театра Баганова и Шишкин описывают себя и разговаривают с нами.

[38] В конце концов для постановки «Половецких плясок» в «Князе Игоре» Черняков пригласил израильского хореографа Итцика Галили.

[39] Наше несчастье — проходить мимо очевидного, не видеть того, что лезет прямо в глаза. В 1984 году мы с приятелем-архитектором впервые увидели «Бал» Этторе Сколы, где история Франции XX века разыгрывается на паркетном полу парижского дансинга безмолвно. «Господи, это же так просто, это же лежит буквально на поверхности! Ну почему, почему у нас никто до подобного не додумался?» — не сговариваясь, сказали мы друг другу, выходя из кинотеатра.

Понравился материал? Помоги сайту!

Ссылки по теме

В разлуке

В разлуке