Когда идешь мимо галереи ART4, создается впечатление, что там магазин, что-то продается, можно зайти, купить и унести что-то с собой ― платье, колготки на ногах-манекенах. На самом деле это выставка Линор Горалик «Одевая демонов».

Выставка закончилась, унести с нее ничего нельзя, а понять, что это было, кажется нужным. Этот текст ― результат разговоров трех людей в разных условиях и контекстах. Двое из нас были на выставке: Леня и Полина. Этот текст изначально был рассказом для Ани Щетвиной, и она помогла сформулировать некоторые из тезисов, представленных в нем.

Уже оформленный рассказ мы предлагаем и тем, кто был на выставке, и тем, кто не был. Потому что ад, который был на выставке Горалик, кажется важным и вне пространства ART4.

Обитатели ада

У Линор Горалик есть мир — очень детально описанный, он называется «сектор ада М1». Туда попадает и там существует Сергей Петровский — отец Агаты, постоянной героини стихотворений и прозы Линор. Сергей собирает фольклор сектора, материалы из него, а еще — реконструирует собственную жизнь.

В книге «Фольклор обитателей сектора М1» есть определение различий между раем и адом: «Рай и ад — это как мы себя чувствуем (и как они себя). Поскольку они в раю, то, когда они видят нас, они считают, что мы тоже в раю. Мы предстаем перед ними такими, как будто мы в раю <...>. Поскольку мы в аду, то, когда мы видим их, мы знаем, что они в раю. Это изощренно и просто <...>. Те, кто в раю, так рады за тебя, что ты в раю. Те, кто в аду, не могут сказать тем, кто в раю, о себе; невозможно сказать: “Я в аду”, — потому что это разрушило бы для тех, хороших, рай. Как устроено это “невозможно” — про это есть много философских теорий, перечислять не буду. <...> Некоторые, совсем пустые, пытались говорить. Это ужасно (на то оно и ад): ты маялся, маялся, ты вроде сказал — а оно, что ли, не сказалось — или они не могут услышать; или еще как. Я склоняюсь к простой версии: не можешь — и не можешь, на то оно и ад, вот и все».

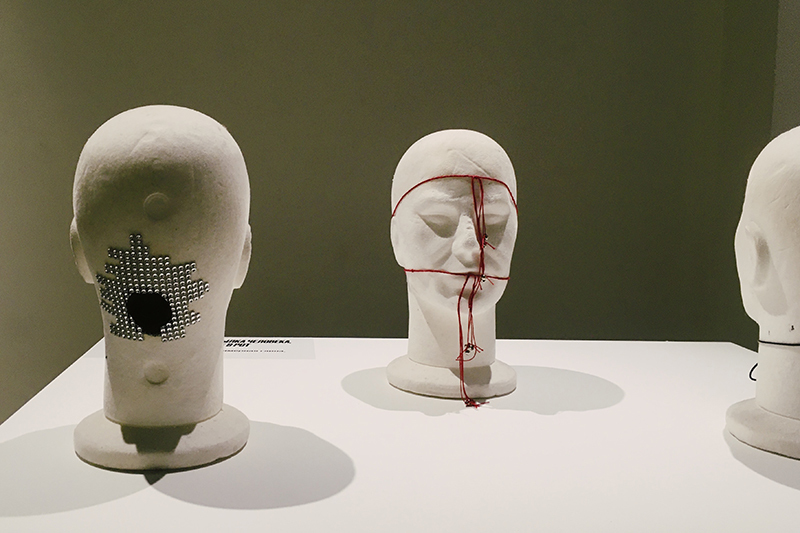

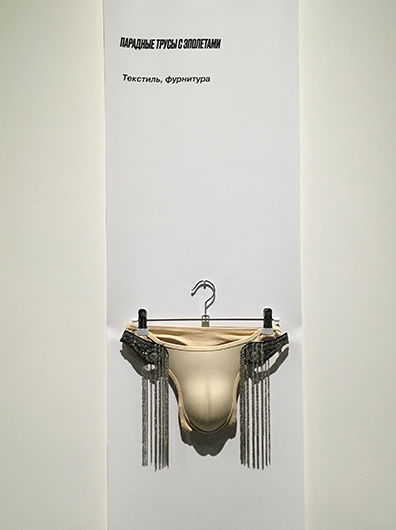

Выставка говорит не за обитателей ада, не от их лица, она — коллекция объектов, преимущественно носимых, так как одежда и работа с телом — одно из основных занятий обитателей ада. Дело в том, что попадающие в ад — сатанеют. Те, кто сопротивляется осатанению, — мученики. Те, кто перестает, — демоны. Осатанение — это физическое изменение: у демонов выгибаются назад колени, они встают на цыпочки (и у них заметно краснеют кончики ушей). Одежду приходится перешивать. На входе нас встречают штаны сатанеющего человека — они перешиты под форму меняющегося тела. Одежда — это то, в чем человек умер, или, вернее сказать, то, что касалось его тела в момент смерти; любую другую достать очень сложно, и поиски одежды и объектов составляют немалую часть жизни в аду.

Залы посвящены разным процессам: вот подготовка к карнавалу, вот этот зал свидетельствует о том, как попадающие в ад пытаются остановить изменения. Вот — о том, как они перековывают себя. За ним — о том, как они узнают о том, что возможно сделать, и занимаются своим адским творчеством. Все залы находятся друг рядом с другом, их семь.

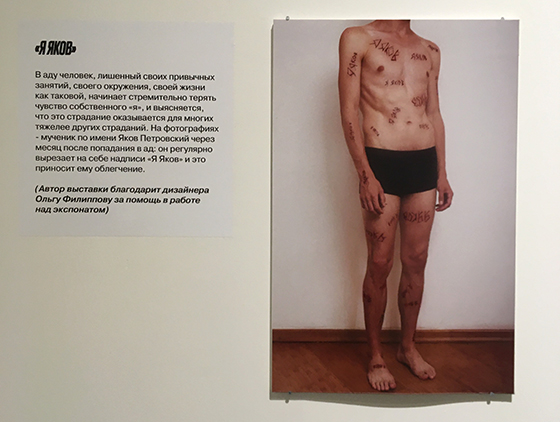

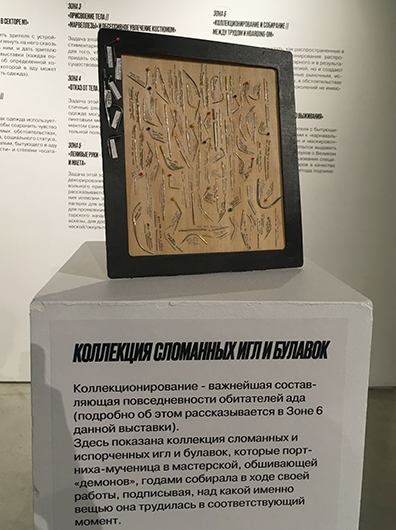

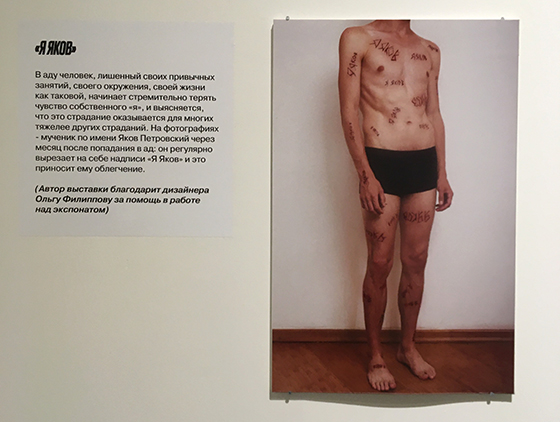

Объекты собраны из разных материалов: есть и одежда, и рисунки, и куклы, и украшения. Есть туфли с шипами внутри (мешают сатанеть), есть коллекция отшелушивающейся кожи, есть комикс о том, как демон отнимал у мучеников кольца, есть старый спортивный костюм, который носили, не снимая, 26 лет, есть фотографии вырезанного на себе «Я ЯКОВ», сделанного для того, чтоб облегчить страдание от потери собственного «я».

© Полина Колозариди

© Полина КолозаридиНа экспликациях ровным тоном, со ссылками на исторические источники описаны объекты и то, как они произведены. Это как будто материалы этнографического исследования, выложенные перед зрителями. Иногда там упомянуты художники и художницы, которые помогали в производстве или сами что-то создавали. Но в основном это делала Линор Горалик, а куратором выставки была Катя Штольц.

Тотальность состояния

Ад тотален. Под единственным небольшим окном в музее — стенд с ангелами, внутрь которых зашиты куриные косточки. Ангелов обитатели ада не любят. Но и они здесь есть — вот в таком виде. Ад обсессивно подробно описан. Ад тотален, и все, что в него попадает, становится частью внутреннего мира.

Этим, как кажется, задается первая линия интерпретации выставки — психологическая. На выставке — внутреннее состояние, из которого нет выхода. Нет ни другого смысла, ни другого мира, даже если он где-то за окном.

И это переворачивание экзистенциалистского «ад — это другие». Ад — это я-сам/а. Впрочем, банально, но на своих крайних полюсах эти вроде бы противоположные утверждения сходятся. Ад — это я, становящийся другим. Это другие, которые переживают такое же напряжение с собой.

Но с точки зрения метода, взгляда все на выставке — это экзистенциализм, переживший или переживающий постмодернизм, — и поэтому есть одинаково ровный тон описания всего.

Каталогизация, коллаж, наблюдающий за всеми автор, отсутствующий субъект, отсылки к другим способам экспонирования. Все это на выставке тоже есть, но оно не ровное. Например, личная история Якова Петровского, брата Сергея Петровского, воображаемого автора книги о секторе М1: фотографии и истории из детства похожи на то, как описаны истории еврейских семей в музеях памяти. Вообще ад во многом — и об этом говорится на выставке — похож на концентрационные лагеря. Здесь обитатели заняты бессмысленной работой, у нее нет конца, есть только концентрация зла, рассеянная между мучениками и демонами. Первые, напомним, превращаются во вторых.

Но объекты выставки устроены так, что представляют эту отсылку к страшному ХХ веку — как уже свершившееся в истории и существующее в ней. Это история, о которой мы узнаем из третьих рук — как узнают школьники из учебника. Это история, участники которой в основном мертвы.

И в этом смысле Линор работает с темой, которая есть и в ее стихотворениях, — о том, как возможна поэзия после Холокоста. Оказывается, что, хотя Холокост и произошел, жизнь продолжается. Люди (демоны, мученики, а в других работах Горалик — животные и сказочные существа) как-то живут и пытаются ощупью найти новые способы говорить, представлять себя другим, испытывать чувства.

А. Барашу

Как можно писать стихи после четырнадцатого января 1942 года?

После 6 февраля 43-го? После 11 марта 1952-го?

Как можно писать стихи после 22 июня 1917-го?

После июля 1917-го? После марта 1984-го?

Как можно писать стихи после 6 ноября 1974 года,

11 сентября 1965 года, 1 августа 1902-го,

9 мая 1912-го?

Как можно писать стихи после 26-го числа прошлого месяца?

После 10 июня прошлого года? После 12 июня?

После 14 декабря 1922 года?

После этого четверга?

После того, что случилось сегодня в три?

Ужасней, наверное, было только первое ноября 1972 года.

Только 12-е апреля семьдесят третьего было, возможно, еще страшнее.

Или шестое августа 86-го. 4 сентября 1913-го. Или, скажем,

двадцать пятое июля 1933 года. Или двадцать шестое.

Кто-то наверняка упал с передвижной лестницы в библиотеке,

сломал позвоночник, никогда не сможет двигаться.

Кто-то, наверное, погиб,

по ошибке подорвав себя вместе с заложниками.

У кого-то, скорее всего, ребенок побежал за мороженым,

буквально за два квартала,

и никогда не вернулся.

Нет, буквально за угол. Нет, буквально в соседний дом.

Нет, вернулся восемнадцать лет спустя, 25 марта.

Или двенадцать лет назад, 24 ноября, в 15:00.

Умер 26-го числа прошлого месяца.

Написал одно-единственное стихотворение, очень плохое.

Выставка уже обращается к постмодернизму не как к конечной точке, а как к одному из методов, который позволяет сказать о жизни. Так экзистенциализм преодолевает себя через постмодернизм. Или, избегая больших тяжелых слов, жизнь продолжается, хотя ад существует.

© Полина Колозариди

© Полина КолозаридиДобыча реализма

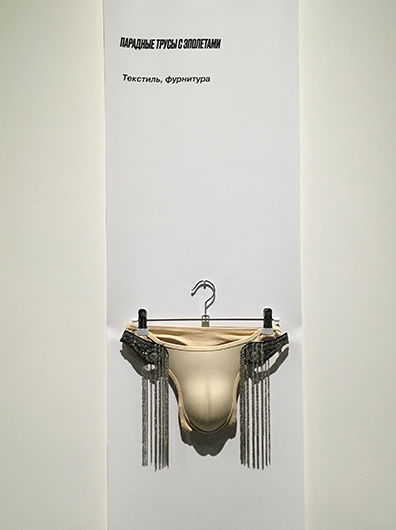

Есть предметы на выставке, откровенно и сразу жестокие, — как, например, «Аксессуары для затылка человека, выстрелившего себе в рот». Есть, скорее, непонятные — вроде «Трусов с эполетами». Еще непонятно, какие страшнее. Возможно, первые — как предлагающие сильный опыт телесного переживания. На выставке люди ежатся, смеются и замирают, иногда одновременно. Возможно, страшнее вторые — трусы с эполетами никак не объяснены в этом мире. Их можно встретить и у нас — ну, теоретически говоря. Увидев их на ком-то или в витрине магазина, мы почувствуем за ними ад. Так выставка, в целом вроде бы замкнутая на себе, открывается вовне.

Происходит это на удивление без метафор. И это впечатляющая работа художественного метода Горалик — ведь сама идея выставки вроде бы построена на метафорах изменений тела и души, одежды и сживания с собой. Но мир выставки такой плотный, что сами по себе объекты не метафоричны, они не воплощают, не репрезентируют, а представляют реальность ада. Реалистичность этой реальности достигается во многом тем, как собраны объекты и как сделаны тексты к ним. Это реальность такая же неоспоримая, как воплощение фантазий в детской игре. То есть она не просто копирует мир «взрослых» или сказок, а делает его реальным для обживания и игры. Здесь то же самое происходит с адом.

Реализм поддерживается и вроде бы объективирующим и при этом изобретательным языком выставки: в нем соседствуют «маета» как описание страданий обитателей ада и копинг-стратегии по работе с ней. Это язык и всегда существующий, и историчный, и современный. Между этими режимами языка Горалик не делает различия, превращая их все в один, способный описать реальность обитателей ада так, чтобы она была ясна тем, кто пришел на нее посмотреть.

Зритель оказывается на выставке в странной роли. Вся она — для него. Субъект, рассказчик, до конца непонятный, устраняется, чтобы мы остались наедине с объектами. При этом нам сообщают историю добычи объектов, иногда чудовищную.

© Полина Колозариди

© Полина КолозаридиНа выставке с Полиной был ее сын восьми лет, который заинтересовался объектом из браслета и ошейника, соединенных тонкой цепочкой. Объект соединяет двух людей. Тот, кто идет в ошейнике, может в любой момент оборвать цепочку, но не делает этого. Объяснить, почему обитатели ада не обрывают цепочку, у Полины не получилось. Возможно, дело в том, что это был единственный метафоричный объект на выставке. Возможно, он объединял в себе те немощь и маету, которые как будто имеют внешнее объяснение — есть вещи, они создаются в попытке жить. Потом они устраивают жизнь, мы следуем их материальным указаниям. Это не прекращается.

И, хотя ад тотален, существующее в нем разнообразие — оглушительно. Другие в нем — всегда разные, с разной одеждой, в которой они умерли, с разными словами, произнесенными при взятии крови из пальца, с разными копинговыми стратегиями и коллекцией игл, сломанных при перешивании одежды. Это разнообразие такое оглушительное, что мы не можем с ним, в общем, справиться, не объединяя в тотальное. В этом смысле выставка — еще и о жестокости попытки присвоить и предъявить истории ад, о жестокости быть художником и взаимодействовать с искусством. О том, что искусство именно с этой жестокостью постоянно пытается сладить, мается, применяет копинговые стратегии. Как и все мы.

Понравился материал? Помоги сайту!

В разлуке

В разлуке