В разлуке

В разлукеРазговор c оставшимся

Мария Карпенко поговорила с человеком, который принципиально остается в России: о том, что это ему дает и каких жертв требует взамен

28 ноября 202429535

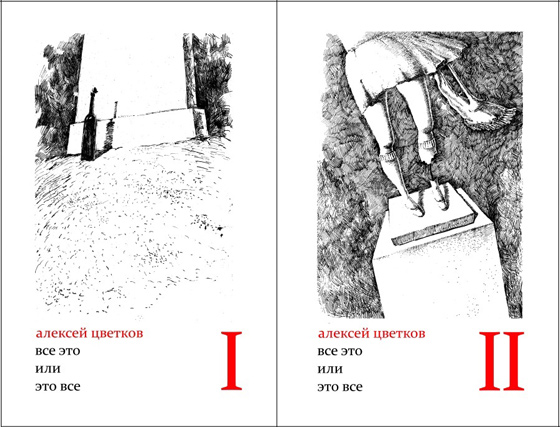

В Нью-Йорке вышло итоговое собрание стихотворений Алексея Цветкова «Все это, или Это все». Зачем автор снова перестал писать, почему Алексей Навальный не эмигрирует, чем современная Россия похожа на французский постмодерн — в интервью Антону Боровикову.

— Как вам в Москве?

— Погода хорошая, другое — не могу сказать, не очень люблю. Тяжелый город — особенно мне, инвалиду, — даже когда она не раскопана. Прилетев из Нью-Йорка, чувствую, что передвигаться труднее. Плитка щербатая, тротуары узкие. Идешь медленно — некоторые обижаются и даже выражают недовольство в твой адрес. Через три ступеньки вниз начинаются перила в метро. Мне хватит, чтобы отправиться в полет. Часто их не вытирают. Спускаешься — вся рука в саже. Не перечислю больше — но с головой хватает.

Из хорошего — много кафе, где можно посидеть. Музыка, правда, раздражает. В Нью-Йорке по утрам все мчатся на работу, стоят в магазинчиках, где отпускают сэндвичи. «Старбаксы» забиты всегда.

— История выхода нового двухтомного собрания была сложной?

— Идея издательницы, Лены Сунцовой. Сейчас трудно издавать поэзию вообще — я решил сделать неполное собрание, полного и не собираюсь. Хозяйке издательства Ailuros, которая уже выпустила две мои книги до этого, сказал: хочу выпустить стихи просто в электронном виде. Никакой задней мысли не имел, издание очень дорогое — 24 доллара за том. Она ответила: «Давайте, издам». Не стал протестовать, наоборот, очень благодарен. В Россию, насколько я понимаю, заказанные книги присылают из Франции, там склады. Но люди не очень охотно используют карточки. А почта России имеет национальные особенности. Поэтому есть макет pdf и версия e-Pub.

— Почему не будете издавать полное?

— Потому что вообще против идеи издавать все написанное, оставляю за собой право выбрасывать. Мне уже много лет, и я решил на какое-то время вообще бросить писать стихи.

— В 1987-м?

— Сейчас. Книга же называется «Все это, или Это все».

Вот туда я включил то, что мне кажется достойным за последние 11 лет, — плюс (в сильно урезанном виде) то, что писал когда-то, не читаю и не люблю, — для полноты. Снова решил прекратить писать — не на 17 лет, как когда-то, и без всяких обязательств перед собой или другими — на время, чтобы попробовать избавиться от инерции, автоэпигонства. Не знаю, на какой срок. Уже месяца три.

— Трехмесячный перерыв слишком велик? Как часто вы прежде писали?

— После перерыва, в 2004-м, сначала — немного, а в наиболее густой период — по два стихотворения в неделю. Потом темпы сократились: стихотворение в неделю или две — или еще реже. Кто-то пишет быстрее в несколько раз, но меня никогда не соблазняло. Решил отдышаться, что ли. После того как я дал себе зарок, одно стихотворение написал еще — не вошло в двухтомник, но вошло в электронное издание. Не чувствую больше веревки, которая тащит: можешь не писать — не пиши.

© Ailuros Publishing

© Ailuros Publishing— Стихи до 1987-го вам в принципе не важны?

— Что счел возможным сохранить — в конце, под названием «Археология». Будет моя воля — если еще буду издавать, совсем похороню. Звучит сентиментально, но первый образ, который на ум приходит, — выросшие дети: окончил школу, дальше — не мое дело. До свидания. Особенно если у кого детей много, кто мечет икру…

— В русской традиции так к детям не относятся.

— Еврейская мама сына опекает до могилы, славянские случаи тоже наблюдал. Но прожил большую часть жизни в другой традиции.

— Что значит — «автоэпигонство»?

— Есть узкая… Не узкая. Грань перехода между авторской манерой и постоянным повтором нескольких приемов. С годами стал больше писать заданные стихи, более понятные.

— Заданные?

— Когда тема в голове появляется раньше стихотворения. Странновато для меня, не настолько ясного смыслового письма человека, как, например, Сергей Гандлевский. Стихи которого мне очень понятны, но некоторые из моих он порицает: «А ты объясни». Отвечаю: «Я тебе не объясню».

— Правда, что вы написали стихотворение…

— Да.

— …в подражание Бродскому за 40 минут, пока работала стиральная машина?

— «Последнее письмо римскому другу». Это, по моим понятиям, и не стихотворение, просто шутка, может, и меньше 40. Пишу максимум за полтора-два часа: много курю, и можно умереть, если долго писать. На стихотворение нужно 10 сигарет, я стараюсь за пределы пачки в день не вылазить — поэтому никогда ничего длинного не сделаю, а иногда хочется. Хватает максимум на 40 строчек. Поэтому не могу бросить, что бы сделал с удовольствием: зарабатываю на жизнь писанием эссе — за ними тоже курю, хоть и не так интенсивно. Без них сразу начинаю заниматься какой-то [ерундой]: играть в пасьянс, искать что-то в интернете, читать Фейсбук.

— Пишете сразу на компьютере?

— Да, конечно. Почерка уже нет, отучился.

— Как вы относитесь к политическим стихам Дмитрия Быкова?

— Есть удачные, есть скучные. Иногда — смешно и остро. Но он тянет километраж и провисает. Мне так не хочется, эссе интереснее. Один Быков у нас уже есть.

— Вы сильно сверяли себя с поэтическими авторитетами?

— В молодости — да. Сейчас не обращаю внимания, по крайней мере, когда пишу. Я все вывешиваю в интернете. Сильнее всего раздражает, когда говорят: «Очень похоже на Бродского». Абсолютно не похоже на Бродского — видимо, Бродский сочетается в уме с тем, что есть рифмы или дольник, но, как правило, они не понимают, что такое дольник. «Это у вас не намек такой-то?» Да нет, не намек. Намеки бывают: прямые, цитаты. Я — взрослый человек и никому не подмастерье уже давно.

— В первый период желание превзойти все же было?

— Конечно, хотя не очень острое. «Авторская зависть», которую американский литературовед Харольд Блум придумал, самый яркий пример — желание Мильтона превзойти Шекспира. Скорее, было преклонение перед кумирами, которых превзойти не смогу. Они — маяки, светильники на горах, помогают карабкаться. Поэтов, по-настоящему глубоко интересных мне, осталось пять. Мертвые, которых недопонял и у которых не все украл: Мандельштам, Заболоцкий. Введенского люблю, но он для меня не этих масштабов — на мой взгляд, слишком рано погиб. И еще нерусские — Болеслав Лесьмян, польский, и Уоллес Стивенс. Они — на том уровне, который до сих пор приковывает внимание. Первый поэт, у кого я прочитал чуть ли не все восемь томов, — Блок. Помнил и помню уже ненужные мне стихи от начала до конца. Маяковский — тоже в числе первых учителей.

— Лишние стихи у Блока?

— Блок не нужен.

— Как же не нужен?

— Занимает на диске место (показывает пальцем на голову). Это как курс истории для четвертого класса. Зато не помню стихов, которые люблю. Раньше память была более фотографической. Позже Мандельштама читал и запоминал — но остались только кусочки. Помню Есенина, который ближе Блока, но лучше бы память занять другим.

— Стихи наизусть создавали стену, которую вы ломали дерзостью?

— «Из тяжести недоброй и я когда-нибудь прекрасное создам»… нет. Сначала думал, что никогда таким не буду, но если станут печатать в журналах… Уже, считай, куда-то вырвался. Каким-нибудь Пастернаком я и не мечтал совершенно… Даже на пике, пришедшем потом, в более зрелые годы эмиграции; и перестал писать стихи на 17 лет. Теперь могу писать сам под себя, не оглядываясь ни на кого.

— Как вы оценивали себя до того перерыва?

— Я уже не в той голове. Смотришь, что написал, примериваешь к какому-то автору. Мог он так? Не стыдно ему? Я вырос в Запорожье, где не было толковой библиотеки. Пока не переехал в Одессу, не читал ничего — кроме как в антологиях: ни Серебряного века, ни тех же Пастернака с Мандельштамом… В книжном магазине брал буквально все. Мусор ужасный, советские издания… Николай Тряпкин — его книжку купил — а способен ли я так?.. Человек в спортзале пользуется тем оборудованием, которое есть, а не тем, которое видел в проспекте.

— Как вы к жизни приспосабливались?

— Очень плохо, потому что выгоняли из всех университетов: учился я хорошо, но всегда шел по наклонной — и еще совершенно несдержан на язык, не мог скрывать свои взгляды, ненавидел режим. Друзьям в Запорожье еще чуть ли не школьником объяснял, что советская власть — плохая, они тогда очень удивлялись. Начались проблемы с КГБ, пришла из Запорожья телега, арестовали, выслали из Москвы, выгоняли с истфака… В Москве хотелось жить, а без университета не было прописки. Вечно поступать в новый — бессмысленно. В Казахстане-Сибири я жить не хотел. Вначале не понимал, что значит «уехать», но когда объяснили, моментально за это схватился.

— Вы прожили долгое время, не понимая, что можно эмигрировать?

— Да. Потом меня познакомили с еврейским «отказником», получившим приглашение и отказ в выездной визе. Кто-то ждал по многу лет, я — всего год. Те, которые жили в Москве, имели связи с корреспондентами, посольствами, как-то могли существовать. А я, тем более высланный в Запорожье, — провалился в яму. Работы не было.

— Что вы чувствовали, когда выгоняли?

— Отчаяние. Для меня не столько даже в университетах было дело — журфак, на котором я тоже учился, был до лампочки абсолютно: да, литература, а марксистско-ленинская журналистика — сами понимаете… Главное — получалось оставаться в Москве и общаться с друзьями. Я репетировал эмиграцию, когда пришлось уехать в Сибирь, потом — в Казахстан. Пару раз возвращался на сессии, которые, конечно, не очень сдавал, приезжал в Москву и с ними виделся.

— Тогдашний Казахстан был ужасен?

— Я жил в специфическом Казахстане. Совсем небольшой город, который по каким-то понятиям выделили в областной. Город назывался Аркалык. Бокситные месторождения, народу всего 35—40 тысяч. Тогда он имел статус «комсомольско-молодежной стройки». Понятия не имел, что это такое, — приехал в конце августа, увидел: везде вышки и колючая проволока. Строили в основном зэки. Начинается учебный год. Меня взяли в отдел образования областной газеты. «Иди туда-то, там новая школа построена, спроси, как готовятся к началу учебного года»… Стоят заборы с колючей проволокой, вышки по углам, зэки кричат мне: «Чаю не принес?» Школа строится, но строят ее они же, объект, как всегда, не сдали вовремя. Жил я в общежитии для «химиков» — исторический термин: то есть для расконвоированных заключенных. Внизу — комендатура, где их всегда проверяли; меня — нет. Постоянные драки. Страшный холод зимой, вода в графине замерзала и лопалась.

— Прямо при вас?

— Ночью, ночью. Клопы еще. По совету я ставил ножки кровати в банки с водой и керосином, они прыгали с потолка. Под окном общежития тоже зона, рабочая. Видел по утрам, как автопоезда — тягач и вагончики открытые привозили заключенных работать. Конвоир с собакой.

— Собака без намордника?

— Без, да. Не могу сказать, что заключенных там сильно мучили, по крайней мере, свидетелем не был — собирали щепки, костры разжигали, работали по мере сил, залезали на забор, как умели, и с девками болтали. Климат — страшный, конечно. В самый горячий ад я не попал. Зимой — буран, где люди гибнут, либо 40 градусов. Пьешь коньяк «Казахстан». Это ужас. Есть у тебя три-четыре сотрудника, к которым ходишь пить каждый день. Больше — никаких развлечений. Еще танцплощадка, но там зарежут.

— Прямо?..

— Да, конечно. В моем общежитии каждый день кого-то резали. Иногда прихожу с работы, говорят: вот того в той-то комнате. Зэки. Еще было столпотворение всех народов, очень много ссыльных — хоть и не так, как в Караганде; поляков много, чеченцев. Если почему-то поссоришься с одним из своих, то вычеркиваешь его — или он тебя, меньше явок получается. Маленький городок, узкий круг общения. Там-то я и решил, что больше не могу, надо ехать.

— Сейчас — хуже?

— Хуже не хуже, но по-другому. Люди почему-то говорят, что все возвращается к советским временам… У них не хватает воображения на зло, отличное от прежнего. На выборах «голосуй, а то проиграешь» как раз на этом дефекте воображения и сыграли.

— Вторые выборы Ельцина?

— Да. Против него баллотировался Зюганов. Все преисполнились ужасом: перестанут выпускать, опять будет коммунизм… Не повторяется история тем же образом. Никакой фашизм не похож на другой фашизм, никакой коммунизм не похож на другой коммунизм, все это этапы национальных историй. В советское время мы знали правила. Окостеневшая страна, мы понимали, каким образом надо прогибать «стену» — и насколько. Проломить не могли. Которые пытались — тех сажали. Сейчас же никто на нас массовой охоты не учиняет. С другой стороны, Кашин сказал слишком громко — на него обиделись. У этого государства и у его сатрапов другой способ управления. Это простой бандитский кодекс, порядок наводится отдельными актами — кому-то в угоду с поощрениями либо по заказу. Убийства и избиения. Другие станут понимать и вести себя потише. В наши времена Костю Богатырева, переводчика, избили в подъезде, он умер — но это практически единственный случай после 50—60-х, когда вот так убивало ГБ, ну и случай Маркова в Лондоне. Ничего частного, все государственное — если потерял престижную работу, выше дворника не поднимешься. Беспросветно. Росли дети, им объясняли родители-диссиденты, что и как, показывали дорожку — как не быть сукой: библиотекарем пойти работать. Не могу сказать, что сейчас лучше: в каком-то смысле и хуже. Непонятно. В мире происходят катаклизмы, которые отразятся, бесспорно, на России. Россия — сырьевая страна: не производит, не строит — все привязано к углеводородам. Скоро что-то случится — хотя, с другой стороны, есть пример Зимбабве, где так ничего и не случилось. Но там предсказуемее, а тут — совершенно спазматический режим, Дума — парламент идиотов. У нас собирался Верховный совет два раза в год, шли к коммунизму. А тут — все время выискивают, что запретить: в наши времена это не было нужно, был просто короткий список разрешенного и обязательного. Если читаешь Фейсбук и не лезешь в ссылки на источники, не понимаешь: шутка ли очередная новая инициатива, причем глупая, или на самом деле? И в этом надо жить. Не понимаешь, что ждет завтра-послезавтра. В отличие от советских времен, эмигрантов не очень-то принимают… Ну, в Израиль едут. Куда более темная и непросматриваемая ситуация.

— В Америку из России многие бегут?

— Геи, если могут показать (а обычно могут), что здесь подвергались гонениям. Может быть, каких-то евреев еще берут — но в небольших количествах и не знаю, при каких обстоятельствах. У моего друга жена — адвокат, вела бесплатное дело гейской пары и оформляла политическое убежище. Много нелегалов из России, из Польши даже. Как-то крутятся без документов.

— Разрешение однополых браков по всей стране реально действует?

— С геями все нормально в США. Кроме крайне правого фланга и негодяев, которые профессионально занимаются гонениями, — фундаменталистов. Одна дамочка с теми же функциями, что российский загс, сказала, что ее вера запрещает регистрировать такие браки. Последнее сопротивление. На северо-востоке страны среди людей моего круга предрассудков нет, да и среди большинства молодежи. В некоторых штатах на юге, правда, в отсутствие соответствующего федерального закона можно увольнять геев с работы, что не будет на уровне штата расцениваться как нарушение гражданских прав. А в принципе — дело обстоит лучше, чем кое-где в Европе.

— Вы чувствуете дикость, приезжая в Россию?

— Всегда — с того времени, как Лужков стал Москву строить. С плиткой и асфальтом — какой-то атас. Кое-где ее под него закатывают, но тут для москвичей ничего нового. Сейчас я шел мимо гламурного здания, перед которым лежит угольчатая плитка — по-моему, импортная. Ни одной щербинки. А вот прямоугольная… В архитектуре — никакого ансамбля, никакого градостроительного плана — нет чувства Москвы. Руководят временщики. Отдельные здания бывают вполне красивые, но стоят невыгодно. Город очень большого неудобства. Либо маленькие магазинчики, либо безумная «Азбука вкуса». У кого машина — ездит в «Ашан». А в Нью-Йорке на каждом углу супермаркет.

— Есть ли воздух несвободы?

— Ленточки, ленточки везде… Эти полосатые, колорадские. В этот приезд (прошлый — еще до Крыма) острее чувствую, что есть свои и враги. Своих знаю в лицо, кого не знаю — вижу на фестивале Кольты, где довольно много молодежи, приятно смотреть, как они терпеливо нас, поэтов, слушали. Среди тех, кто ходит по улице, очень много врагов. 86%? Садишься в такси — там ленточка, шофер заводит разговор. Идешь мимо кафе — ленточка висит. Чушь, городское искусство, уличное оформление — торцы домов украшены танками, ракетами и всякими лозунгами. Как в наши времена — «Слава КПСС», теперь — «Победа», «Дойдем до Берлина», «41—45-й, можем повторить». Люди забыли, что такое война. Мой отец прошел от «белофинской» и закончил в Праге Вторую мировую. Собирался с друзьями, они выпивали, пели — почти никогда военные песни, никогда о войне не говорили. Отец ничего никогда не рассказывал. А сейчас никакой другой скрепы нет. Будем Европе угрожать. А угрожать-то нечем. У меня, слава богу, все уехали, но приходишь в гости — не знаешь, с какой стороны рот открыть: вдруг возникнут «хохлы», «Донбасс», и все покатится. Холодная гражданская война идет.

— У образованного человека так много врагов: улица превращается в узкий коридор. Как жить?

— Понимаю… Я и не хочу здесь жить. Сейчас, когда приехал, очень рад, что увидел друзей, побывал и не могу теперь исключить, что еще побываю, — но мне бы не хотелось. Я здесь только потому, что поездку оплатили, меня уговорили, но теперь надо деньги вернуть. Зачем мне Россия, когда я могу летать в Грузию, на Украину, где не чувствую ничего вражеского, где масса друзей, где я могу читать стихи на русском языке и аудитория тоже вполне благодарная? У меня американский паспорт, туда не нужна виза. Хотя там тоже разруха, разгильдяйство и коррупция. Принцип такой: чем страшнее страна, тем труднее туда въехать. В Россию — все труднее.

— Почему все труднее получить визу?

— Стоял в визовый центр, заполнял мучительную огромную анкету. Опять колорадские ленточки, только их мне не хватало в Нью-Йорке. Когда в прошлый раз приезжал — платил агентству, чтобы всего такого не видеть. Но сейчас не получилось, организаторы моих выступлений через прачечную все оформляли.

— Живущие здесь, по-вашему, ходят в узком коридоре — враги слева и справа, друзья далеко?

— Я всего несколько дней в России. Но, судя по моим друзьям… Я не могу отчитываться за всех, но… да. Люди постепенно сносят вещи в чемодан. А как же? Непонятно, как дальше жить. Кратковременные прогнозы все хуже. Что будет с пенсионерами? У них же в первую очередь отнимут. Пенсии, может, вырастут в рублях — но фактически станут ниже, как сейчас уж произошло. Не у ментов же возьмут, не у армии. Люди ищут выходы из узких коридоров. Их немного — но есть: допустим, Израиль. У меня, к счастью, наконец-то эмигрировал в этом году двоюродный брат, жил в Пущине. Старому человеку здесь жить — вообще ад.

— Если бы вы, паче чаяния, здесь жили — уехали бы сейчас?

— Приложил бы все усилия. Но в моем возрасте, не имея ничего, — как уедешь? Кто возьмет на иждивение? Израиль только. Но я хотя бы еврей. А если кто нет? Что человеку делать?

— В вагоне метро девушка читала учебник латыни для медиков — наверное, по дороге в университет. Ей бы лучше, конечно…

— Да, конечно, ей бы лучше, здесь все бюджетное. Зарплаты будут сокращать, а может быть, уже сократили. Страна в значительной степени на бюджете, бизнес гнобят. Если нет никакого бизнеса, кроме нефти и газа, то и деньги ниоткуда не берутся. Как в Советском Союзе: они свои деньги печатали и думали, что это — деньги. Но оказалось, что нет. Была нефть, конечно, — но тратили на войну и на космос.

— Каждый раз, когда проходишь мимо университета, надо подумать: лучше бы все полным составом эмигрировали?

— Не могу думать за всю страну или за какое-то поколение — шкурно заинтересован в ее существовании. Это моя культура и язык, я в нем останусь. Не хочется, чтобы это все пропадало. Не то чтобы я пекся особенно о посмертной славе — но жалко. Среди 14 процентов продолжается жизнь, эмиграция же себя не воспроизводит. В конце 70-х — начале 80-х у нее была очень бурная культурная жизнь в Америке и Израиле. Сейчас — затихла, хотя эмигрантов стало больше. Нет прессы в США — только толстая газета «Русская реклама», где реклама, советы, как похудеть, плюс гороскопы. Есть журналы, но без резонанса.

— Многие школьники 10—11 классов и студенты не уезжают по романтическим причинам: «буду тосковать». Это бред?

— Не бред. Ностальгия сильнее всего у подростков. Подростки ассимилируются, но с 12 до 16 лет тебе кажется: понял, про что жизнь! Друзья — явно на всю жизнь, компания, общий язык — хотя, конечно, бред. В лихие 90-е такие дети, получив в Америке хорошее образование, приезжали сюда как на шабаш, но после 98-го все-таки схлынули назад. Мой возраст был подходящим: уезжал в 28. Без профессии — но пошел в аспирантуру и приспособился. У меня тоски абсолютно не было. Ностальгия — только по друзьям и родным, которых, думал, никогда не увижу. Некоторых и не увидел, но все же большую часть, и родных… Первые два года трудно, а потом прошло — попал в новую жизнь, завертелся. Когда еще нет 30 — затягивает.

— Когда душат свободы — на самом деле душат каждого?

— Но не каждый понимает. Существует несколько степеней свободы. В этой стране их меньше. Построили стенку — а ты только родился, для тебя она «всегда» была. Но где-то ее нет: тяжелее тем, кто это осознает. Раньше мы очень идеализировали Запад, думали, что там рыцари без страха и упрека, что они весь мир только спасают… Сейчас, как ни парадоксально, дышать пока свободнее, но нет главного: непонятно, как в этой стране сохранить самоуважение. С экономикой будет беда, конечно. Она уже наступила — в России спад, который никто не афиширует. Откуда пойдет подъем?

— Всех душит один Путин?

— Да!

— Один только Путин?..

— Не только. Но все повязаны. Рейтинг же поверяется на Путине, не на Сечине. Человек 100—200, не больше, — верхушка корпорации. Выходят интеллигенты на Болотную. Рейтинг падает — не знаю, насколько можно теперь верить, но падает. И еще Майдан, какая непредсказуемая история! Был Янукович — нет Януковича. Даже защитники режима отказались стрелять, сообразили: что будет завтра, когда он убежит? Убежал. Все вместе привело к линии «у нас никогда не будет Майдана», «происки Запада», «Запад отравляет нашу мораль», «41-й и 45-й год», «на Берлин» — безумно примитивно, но работает. И ящик — все его смотрят. «Новую газету» кто читает? В интернет простой человек лезет кино скачать или посидеть в чате с народом. То же самое в среде эмиграции, где живут всякие неассимилированные. По-английски не понимают. Смотрят телевизор (сейчас все программы есть), включают Первый канал — выходят с ленточками, а голосуют за самых махровых черносотенцев американских. Которые, по их понятиям, против негров, а негров мы, конечно, ненавидим.

— Брайтон-Бич?!

— Брайтон стал уже фигурой речи. Большой Брайтон в масштабах всей Америки.

— Наша власть себя реформирует?

— Эта? Нет. Никаких шагов не делается. Придет завтра Навальный — какая разница? Реформа — это институты. Здесь вообще не было институтов после советской власти. Планомерно уничтожают людей, пытающихся их образовать. Вся благотворительность, которая держится на попытках самоорганизации, ловится и прихлопывается. Когда у человека ничего нет — ни имущества, ни автономной гражданской ячейки, — он больше зависит от хозяина. Чем дальше — тем хуже… У системы нет образца в прошлом. Как образовывались Соединенные Штаты? Колонисты шли, в каждой экспедиции выбирали председателя, принимали свод законов. Как только оседали, появлялся судья, доморощенный адвокат, шериф. Никакого «Дикого Запада». Как раз в России — Дикий Запад. Американцы привыкли сами управлять собой, здесь ждут: вдруг государство вернет нам камамбер. Если бы 14% вышли на улицу — власть бы рухнула. Но они не выйдут, я их не виню.

— Как?

— Как в Киеве. Чем больше народу, тем страшнее в него стрелять. Я нисколько не призываю — сидишь в Нью-Йорке: «Давайте-давайте, мы вам лайк поставим в Фейсбуке». Украину Запад пытается спасти не очень сильно — у него много своих проблем. Россия же должна сама себя вытягивать — не представляю как. Как вытягивать Камчатку? Она отвалится и утонет. Посылать комиссара в кожанке? Если никто на Камчатке не самоорганизуется… А если самоорганизуется — на хрена им Россия? Япония рядом, Корея.

— Вы, американец, чувствуете «своим» каждый штат — с севера на юг, с запада на восток?

— Штаты — страна более компактная. Мои есть даже на юге, хотя его население более расистское, сильнее ксенофобия. Америка поляризуется — не так, как Россия, конечно… Я жил в Мичигане, с удовольствием — в Вашингтоне, в Сан-Франциско. Мой дом — Нью-Йорк и Бостон.

— Человек, которому дом — Россия, не должен печься о том, что отпадет Камчатка?

— Конечно, нет. Чтобы сердце болело, как когда-то за Курилы… Зачем территории, когда население опять сокращается? Зачем тебе Камчатка? Где ты там водку будешь пить? Но ящик культивирует.

— 200 человек «наверху» поймут необходимость реформы?

— Не поймут. Я — дворник дядя Вася, лечу в самолете, в кабине никого нет. Я могу понять, что самолет надо сажать, но толку не будет. Даже если поймут, они — маленькие люди, которые за годы научились только грести под себя и пугать других. Они не понимают, что страной надо управлять, на них надежды нет. Не знаю, кто придет на смену. Один человек наверху — это глупость. Он никогда не доедет до Камчатки.

— Алексей Навальный?

— Единственный политик в России. Белая ворона. Старается апеллировать и к националистам — уж такая страна у него, он же не избирается в президенты 14 процентов. Люди не привыкли к тому, что политик должен привлекать к себе по возможности максимум электората. Когда у Навального спросили: «Вы вернете Крым, став президентом?» — он ответил: «Нет, конечно, автоматически этого случиться не может». Если население против того, чтобы отдать Крым, — как отдашь в условиях демократии? Ему ведь завтра ехать в ту же Кострому и баллотироваться — с таким-то лозунгом? Если скажет: «Всех негодяев повесить и по телевизору крутить только артхаус» — его шансы на успех будут совершенно нереалистичны. Страна требует не лидера, а поколения лидеров на местах. Тогда существование Навального будет иметь смысл. Иначе — какого царя ни поставь… Придет Навальный — кому будет отдавать приказы? Кто эти приказы будет выполнять?

— Зачем он все это?

— Политик себя ведет как политик, иначе он просто диссидент. Если бы так вели себя несколько тысяч во всей стране, все было бы нормально.

— Алексей Навальный смотрит по сторонам, не находит тысяч. Почему ему не эмигрировать?

— Я знаю страну, я постарше Навального. Ничего здесь не будет: надо чемодан собрать и уехать. А он хочет что-то сделать. Эта позиция, как мне кажется, благороднее моей и самоотверженнее, я-то точно не политик. Иногда удается, иногда нет. Взлет был, когда активно проходили демонстрации в 2012-м. Казалось, условная Кострома проснулась… Это и есть политика — избраться в каком-нибудь Петрозаводске, показать: бывает иначе. Только надо делать всем. А не смотреть на Навального, как он пытается один, и смеяться.

— В «Школе злословия» вы рассказывали про свое наукообразное мировоззрение и атеизм. Чувствуете себя в меньшинстве сильных волей?

— Если говорить о России — в подавляющем. То есть в минимальном. Здесь релятивизм и постмодернизм хлынули как в пойму. Постмодернизм считает, что вся наука — мозговое испарение. И вопросы, которые меня интересуют, остаются за скобками. Есть ли реальный мир? Насколько можно приблизиться к истине? Что такое мораль? Объективна ли она? Я одному человеку сказал, что этика, мораль — главная сфера моих интересов… «Думаю, вы о комсомольских собраниях». В России никогда не было философии! То, что называют философией в России, — нагромождение метафор.

— Она была религиозной. Бердяев!

— «Дух человеческий в плену…» Погодите, что такое «дух человеческий»? В каком он «плену»? Можно ли его из «плена» выкупить? Как это сделать практически? Те же слова, та же французская философия. Симулякр, где симулякр? Всего лишь художественная проза. Предпочитаю точное, хорошо сформулированное знание, с которым можно согласиться или которому можно возразить — но имея доводы. Я рационален, хоть и понимаю границы рационального, стихи — явно за ними. Там я затрагиваю темы, которые не могу другими инструментами.

— Почему всю жизнь вы занимаетесь делом, которое иррационально?

— Человек состоит не из одного куска. Наверное, стихи для меня главное, я все же не философ. Не знаю, хвастовство или нет, но благодаря внутреннему равновесию я не чувствую необходимости в религии, в вечности человеческой жизни. Я свел все концы с концами и достиг минимальной гармонии.

— В России вы в меньшинстве по причине...

— Цинизма, постмодернизма, релятивизма. Когда завожу разговор об этических проблемах Канта, то люди не понимают, о чем я. Сейчас появился образованный слой, но, в принципе, в России никогда не было моральной философии, которая была в Европе. Я имею в виду Юма и Канта. Все знают какую-то «вещь в себе». Но Кант сейчас — моральный философ. «Критика практического разума», «Метафизика нравов» в России неизвестны. Как и огромный пласт британской и английской философии: Милль, Сэджвик, Мур, современная аналитическая философия. В лучшем случае Достоевский и Толстой решали частные моральные проблемы в своих романах. Толстой писал и теоретические труды, но не очень вразумительные. И как бы с нуля, без предшественников — очень по-русски.

— А Бибихин, Мамардашвили?..

— Те же стихи. Не философия. Кто цитирует Мамардашвили за границей? Русская «философия» — это странный обломок континентальной. Постмодерн в Европе отмирает — может быть, я слишком оптимист, но и там не читают аналитиков, не умеют: очень сложный язык. А аналитики отплевываются от континентальной философии. И мне она неинтересна — одна усушка мозговых клеток. Мусор, бред. Жижека нельзя читать, в нем нет никакого смысла. Но люди читают, он публикует кирпич за кирпичом. Сдача и гибель интеллигента: читаешь, твоя жизнь проходит, пишешь такие же непонятные глупости. Взаимное интеллектуальное истребление. Вся его критика капитализма ничего не стоит — хотя капитализм можно и нужно критиковать. Не говоря о том, что Жижек не несет положительной программы — у Маркса хоть что-то.

— Чтобы постмодерн возник, нужны почти три тысячи лет европейской культуры. Называя российскую энтропию постмодерном, вы признаете за ней такое богатство?

— Во Франции интеллектуальная жизнь была чудовищно поражена. Франция — фальшивая страна. Создала себе репутацию победительницы — хотя союзница Гитлера. Вроде как было «Сопротивление» — а не Альбер Камю, несколько американцев и евреев из восточноевропейских стран. В то время как какой-нибудь Сартр сидел в кафе и перетирал с Юнгером мировые проблемы. Пессимизм и разочарование привели к цинизму: «Мы не очень себя хорошо вели, но на самом деле в мире все непонятно. Никаких устоев, Бога — нет, все выдумки англичан». С одной стороны повернуть так, с другой — иначе. Как мяч в перчатку, постмодерн вошел в постсоветское сознание.

— Как в бейсболе?

— Да. Советские граждане вышли из мягкого ужаса. Посмотрим, что французы, вышедшие из аналогичной ситуации, нам предлагают. Когда Деррида решил, что он философ…

— Деррида был ужасно популярен в США.

— Не среди философов! Среди литературоведов. Которые часто не понимали ничего в его книжках. Они получили непрозрачный язык, которым можно очень красиво писать и произносить речи друг перед другом на симпозиумах. Обосновались на факультетах английского языка и литературы. О Деррида еще можно говорить как о философе — последователи совсем ничего не знают. В нью-йоркской New School близкая традиция жива. А так — практически все философские кафедры — аналитические.

— Вы чувствуете себя Базаровым? Грустным, мудрым, без веры в Бога.

— Нет. Жизнь — абсолютная тайна, мы в нее никогда не проникнем. Можем только уточнять вопросы. Ковыряй лягушку, не ковыряй — ты этой истины не дождешься. Ее не дождется человечество. Мудрость — это смирение, мне пока не хватает, но я и не в обиде. И любой, кто хорошо знает, засвидетельствует, что я не грустный.

— В вас есть жесткость и суровость?

— Впечатление от интернета. Кто-то приходит, начинает спорить. Аргументированные чужие мнения вполне уважаю, но за агрессивную глупость, расизм или гомофобию раньше просто посылал на […], теперь даю предупреждение. Очно я человек довольно уживчивый — сказал бы даже «добрый», но так о себе неприлично.

— Речь без начала и конца, стихи без заглавных и знаков препинания — жестки.

— Они так пишутся. Моя задача — чтобы человек подпрыгнул на стуле как минимум. Зачем вообще писать стихи — зачем иначе читать их?

— Когда пишете, отсекаете особенно мучительные образы?

— Ни от чего не отказываюсь, если могу адекватно выразить. Чем страшнее, тем труднее подать. Я в стихах, по крайней мере, — ну и в жизни, вероятно, — ироничен и саркастичен. Пишу, наверное, все время о страшном, поэтому глупо каждый раз показывать череп и косточки. Надо смешить тоже.

— Удалась ли ваша жизнь — лучше знать вам или окружающим?

— Естественно, мне. Человек может сколько угодно говорить, что удалась, а наедине с собой снимаешь маску… Я — без маски. Говорю не обязательно умное, но то, что думаю. У меня нет легенды. Жизнь выстраивается в сюжет с приключениями, но я жил как жил. В стихах поставил себе очень высокую планку, с моей точки зрения — достиг. Никого не боюсь на этом поле, она удалась.

Знаете, что еще? Семейная жизнь провалилась два раза. Но главное, что печалит, — кошка умерла. Последние годы в Праге жил с ней, а сейчас — один и уже старый. Кошка требует ухода и внимания, а я пока еще часто разъезжаю. Но с такой прорехой в жизни мирюсь. Выиграл бы в лотерею миллионы — что бы делал? Я книги читаю, музыку слушаю. Полетел бы — куда? В Эмираты, что ли, слушать музыку? Проблемы со здоровьем — но от них никуда не денешься. Какого-то минимального благополучия достиг и равновесие еще поддерживаю.

— У вас стоят цветы на подоконниках?

— Нет. Стояли, но засохли, хоть я их и люблю. Купил кактус, поехал куда-то на 10 дней… Очень жалко, что не стоят. А! У меня есть коллекция плюшевых медведей. Только одного купил по случаю, остальные дареные, кроме одного большого — его нашел в прачечной, новенького, с этикеткой. Написано: «Возьмите меня». Кто-то выиграл в лотерею. Он занимает полквартиры — но мне не мешает.

— У вас есть кошмары, о которых вы запрещаете себе думать?

— Заставляю себя думать о них. В том числе — о возможных допущенных подлостях. Не забывать, кто я и откуда пришел. Может, что-то уже забыл. Но что могу вспомнить, о том стараюсь себе напоминать. Другое дело, что я не очень отождествляю себя с дураком, которым был когда-то. Мне много лет — даже того, который прилетел в Америку, я помню изнутри, но плохо. Мне понравилось жить на свете, я надеюсь с этой мыслью и умереть. Как я сейчас понимаю, большинству людей она не приходит в голову, а у сотен миллионов опыт вообще печальный. Отчасти, конечно, лотерея, но отчасти — результат того, чего мне удалось добиться собственными усилиями.

Поцелуй Санта-Клауса

Поцелуй Санта-Клауса

Запрещенный рождественский хит и другие праздничные песни в специальном тесте и плейлисте COLTA.RU

11 марта 2022

14:52COLTA.RU заблокирована в России

3 марта 2022

17:48«Дождь» временно прекращает вещание

17:18Союз журналистов Карелии пожаловался на Роскомнадзор в Генпрокуратуру

16:32Сергей Абашин вышел из Ассоциации этнологов и антропологов России

15:36Генпрокуратура назвала экстремизмом участие в антивоенных митингах

Все новости В разлуке

В разлукеМария Карпенко поговорила с человеком, который принципиально остается в России: о том, что это ему дает и каких жертв требует взамен

28 ноября 202429535 В разлуке

В разлукеПроект «В разлуке» начинает серию портретов больших городов, которые стали хабами для новой эмиграции. Первый разговор — о русском Тбилиси с историком и продюсером Дмитрием Споровым

22 ноября 202427735 В разлуке

В разлукеТри дневника почти за три военных года. Все три автора несколько раз пересекали за это время границу РФ, погружаясь и снова выныривая в принципиально разных внутренних и внешних пространствах

14 октября 202430398 В разлуке

В разлукеМария Карпенко поговорила с экономическим журналистом Денисом Касянчуком, человеком, для которого возвращение в Россию из эмиграции больше не обсуждается

20 августа 202436164 В разлуке

В разлукеСоциолог Анна Лемиаль поговорила с поэтом Павлом Арсеньевым о поломках в коммуникации между «уехавшими» и «оставшимися», о кризисе речи и о том, зачем людям нужно слово «релокация»

9 августа 202436725 В разлуке

В разлукеБыть в России? Жить в эмиграции? Журналист Владимир Шведов нашел для себя третий путь

15 июля 202439246 В разлуке

В разлукеКак возник конфликт между «уехавшими» и «оставшимися», на какой основе он стоит и как работают «бурлящие ритуалы» соцсетей. Разговор Дмитрия Безуглова с социологом, приглашенным исследователем Манчестерского университета Алексеем Титковым

6 июля 202440010 В разлуке

В разлукеФилософ, не покидавшая Россию с начала войны, поделилась с редакцией своим дневником за эти годы. На условиях анонимности

18 июня 202445579 В разлуке

В разлукеПроект Кольты «В разлуке» проводит эксперимент и предлагает публично поговорить друг с другом «уехавшим» и «оставшимся». Первый диалог — кинокритика Антона Долина и сценариста, руководителя «Театра.doc» Александра Родионова

7 июня 202445165 В разлуке

В разлукеИван Давыдов пишет письмо другу в эмиграции, с которым ждет встречи, хотя на нее не надеется. Начало нового проекта Кольты «В разлуке»

21 мая 202440306 Colta Specials

Colta Specials Colta Specials

Colta Specials