В разлуке

В разлукеРазговор c оставшимся

Мария Карпенко поговорила с человеком, который принципиально остается в России: о том, что это ему дает и каких жертв требует взамен

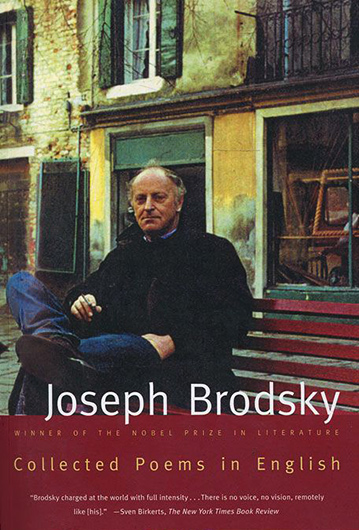

28 ноября 202465778 © nybooks.com

© nybooks.comСерию публикаций, приуроченных к 75-летнему юбилею Иосифа Бродского, COLTA.RU начинает публикацией перевода статьи бывшего литературного секретаря поэта и одного из руководителей Фонда стипендий памяти Иосифа Бродского Анн Шеллберг. Текст Шеллберг является репликой в остром полемическом разговоре, не первый год длящемся в мире англоязычной литературы, — о качестве английских стихов Бродского и значении его вклада в англоязычную поэзию.

Поэзия, вообще занимающая не слишком большое место в нашей читательской жизни, заслуживает большего, нежели разговор, ведущийся из оборонительной позиции, но авторы нескольких недавно вышедших книг, в которых творчество Иосифа Бродского рассматривается в общемировой перспективе, снова подняли вопрос о том, насколько хорошо он перевел себя для нас на английский, — и мне показалось, что это хороший повод получше разобраться в вопросе. Бродский родился в Ленинграде в 1940 году и оказался в Соединенных Штатах в 1972-м — в вынужденном изгнании. К моменту смерти в 1996-м он перевел множество своих стихотворений на английский — язык, на котором он писал и преподавал без малого половину жизни. Будучи сделаны самим автором, эти тексты находятся где-то между обычными переводами и оригинальными произведениями. Вопрос о том, является ли их язык автономным в поэтическом смысле или же мы имеем дело с искажением формы в результате кровосмесительной связи с русским, обсуждается с тех пор, как Бродский впервые вслух заговорил на языке своей приемной родины — в литературном смысле.

Чтобы в дальнейшем нам легче было ориентироваться, здесь следует сказать здесь несколько слов о русской просодии. Русский язык позволяет три безударных слога в одном слове — в отличие от английского, для которого нормой является чередование безударных и ударных слогов. Это обеспечивает русскому невообразимую гибкость в метрическом смысле. В то время как англоязычная поэзия использует почти исключительно ямб, русская на равных пользуется разными метрами, задействуя множество комбинаций ударных и безударных слогов помимо ямбических. Мало того, русский язык обладает высокой флективностью, порядок слов в нем гибок, а рифмы — чрезвычайно многочисленны. В результате мы наблюдаем расцвет сложных музыкальных схем уже на ранних стадиях развития русской поэтической традиции. Инструментарий формальных средств выражения в русской поэзии очень, очень богат и составляет неотъемлемую часть поэтического опыта. Эта гибкость позволила также возникнуть богатой традиции формализованного перевода с других языков. О пастернаковских переводах Шекспира говорят, что они превосходят оригинал, потому — по крайней мере, отчасти — что в распоряжении Пастернака было такое разнообразие средств. Поскольку множество крупных литераторов (включая Бродского) были вынуждены в советские времена избрать занятия переводом в качестве тихой гавани, переводческий канон стал еще богаче — и это повлияло на представления самого Бродского о возможностях формализованного литературного перевода.

© Farrar, Straus and Giroux

© Farrar, Straus and GirouxБродский, сформировавшийся вне образовательных институций и советского поэтического истеблишмента, очень рано получил среди своих коллег славу человека, невероятно одаренного в смысле формы. Именно слух отличал его в кругу многочисленных молодых амбициозных поэтов, формировавшемся вокруг его наставницы Анны Ахматовой, — слух, а не остроумие и не способности к философствованию. Сегодня часто можно услышать, что он обновил русскую просодию больше, чем кто бы то ни было, — с тех пор, как ее формы стабилизировались в XIX веке.

Для Бродского музыкальное измерение стихотворения было сложно и неразрывно вплетено в его семантическую сердцевину: каждая форма имела для него окраску и валер, фигурацию и длительность — как ключи для композитора или оттенки для художника. Он часто говорил о серости или монотонности определенных размеров (например, амфибрахия) как о лекарстве от поэтического самолюбования: такое разыгрывание самоуничижения против самоуверенности очень важно для его текстов. Рифмовка и решение поэтических задач средствами метрики также очень важны для остроумия в его стихах — подрывающего своим ехидством поэтическую инстанцию власти и придающего стихотворению глубокие обертоны. При помощи ритма, задаваемого посредством поэтической формы, он создавал контрапункт логике и сюжетной основе стихотворения. Сами же формы — их растушевка, пафос, модуляция ими энергии, изначально присущая им пропорциональность — все это было для него абсолютно неотъемлемой частью и собственно стихов, и поэтической практики.

Более того, в тексте о переводе стихов Осипа Мандельштама («Сын цивилизации») он убедительно пишет о том, что для поэта его поколения форма обладала значением большим, нежели просто музыкальное: она была живой связью с ценностями цивилизации, выработка которых поэтами происходила в потайных комнатах и подвалах. Форма была эхом, шепчущим из прошлого, способом диалога с другими поэтами, находившимися внутри книг или за границей, — с теми, чья приверженность ценностям чистой эстетики высмеивалась правящей советской ортодоксией. Доводить до совершенства музыку стихотворения означало презреть советскую заповедь о том, что искусство должно быть ограничено чисто утилитарными задачами; если у стихотворения было «значение», поддававшееся буквальному пересказу, — то оно было наименее ценной его частью.

Вот что означали для Бродского и таких же эмигрантов, как он, поэтические формы, контрабандой увезенные ими с родины в литературном багаже.

В Америке, куда Бродский прибыл в 1972 году, рифмованно-метрический стих, напротив, был на ущербе. Традиционные формы были приравнены к отвергаемому авторитаризму как таковому, всепроникающее влияние битников дополнялось континентальным сюрреализмом, легшим в основу работы Джона Эшберри и поэтов language school. Поколение, яркими представителями которого являются, например, Роберт Лоуэлл и Сильвия Платт, двигалось в направлении более личного, идиосинкразического высказывания.

Бродский быстро вступил в борьбу за дело поэтической формы, одновременно отстаивая любимых им поэтов и стремясь — в собственных стихах — наиболее полно воспользоваться теми своими возможностями, о которых к тому времени уже знал. Ричард Уилбер написал вновь прибывшему грустное письмо, в котором благодарил его за поддержку и жаловался на то, как трудно писать регулярным стихом в такие времена. Рыцарская защита Бродским регулярного метра воспринималась в то время как продолжение его предсказуемо антикоммунистических взглядов и выражение неконвенционального консерватизма.

Усилия Бродского по расширению метрического инструментария английского языка, встретившие тогда значительное сопротивление, сегодня определенно можно рассматривать как увенчавшиеся успехом.

Вышеописанный тренд если не сменился другим, то, по крайней мере, фрагментировался. Сегодня мы имеем в поэзии более разнообразную музыкальную среду — по причинам, возможно, близким к тем, что лежат в основе возрождения фигуративной живописи, тональной музыки и реалистической прозы. Влияние Бродского здесь вполне очевидно. Бродский, подобно У.Х. Одену, обращался к Томасу Харди как формообразующей фигуре — и большинство современных поэтов распознают в нашей поэзии сильную линию, ведущую от Харди и Одена к Филипу Ларкину, Шеймасу Хини, Дереку Уолкотту, Бродскому и Лесу Мюррею, а затем далее — к Полу Малдуну, Глину Максвеллу и, например, Гертруде Шнакенберг. Многие из тех, кто не пишет строго регулярным стихом, склонны обращаться сегодня к этой традиции чаще, чем в 1972 году.

Тем не менее период забвения формы сильно изменил нас. Немногие американские читатели могут, не затруднившись, продекламировать стихотворение. До сих пор распространено представление о существовании бинарной оппозиции «регулярного» и «свободного» стиха — в то время как большáя и лучшая часть того, что мы считаем свободным стихом, имеет оттенки регулярных размеров (тени пятистопного ямба, промельки силлабических строк Мур и Бишоп), и есть разница между поэзией, следующей за просторечием, разговорным языком, — и поэзией, относящейся к языку как к найденной вещи (found object). Точно так же и регулярный стих — не просто продукт поэтического консерватизма, придерживающегося знакомых структур, но эволюционирующее средство коммуникации, растущее, развивающееся и постоянно предоставляющее нам все новые возможности. Рифм и размеров в творчестве одного только Пола Малдуна достаточно для доказательства того, что регулярный стих может быть современным.

Усилия Бродского по расширению метрического инструментария английского языка, встретившие тогда значительное сопротивление, сегодня определенно можно рассматривать как увенчавшиеся успехом. Тем не менее критики продолжают утверждать, что специфическая музыкальность его английского слишком «иностранна». Я полагаю, это предположение заслуживает более внимательного рассмотрения.

Английский язык — возможно, один из самых гибких в мире, и он подвергался влиянию извне с момента своего возникновения. Наши собственные священные и неприкосновенные поэтические формы заимствованы из французского и итальянского. Множество наших великих поэтов работали над тем, чтобы привить английскому музыкальность, к примеру, классической античности. Нет никаких причин для того, чтобы этот процесс прекратился сегодня, или для того, чтобы наша поэзия перестала обновляться посредством внешних влияний. Представление о том, что достаточно заклеймить интонации поэта «иностранными», чтобы эти интонации отвергнуть, представляется безосновательным и излишне сужающим круг потенциальных источников роста нашего стиха.

Но давайте вернемся к примеру Бродского. Художник, мастер приходит к нам из другого языка. Он принимает нашу культуру и нашу поэзию. Он посвящает большую часть своей короткой жизни серьезным попыткам переписать собственные тексты, чтобы они были прочтены и поняты соотечественниками. (По контрасту с Бродским Набоков — их часто сравнивают — не просто вырос в англоязычной среде аристократического дома в Санкт-Петербурге; он, перестав писать по-русски, перешел на английский, чтобы стать англоязычным писателем. Бродский же остался по преимуществу русским поэтом, иногда пересекающим границу языков, но возвращающимся обратно, — и принял, таким образом, двуязычие.)

Должны ли мы отвергать это усилие на основании «необычности» его результатов? Или, может быть, напротив, мы должны предположить, что у Бродского для нас есть важные новости, которые могут обогатить нашу традицию, безусловно, страдающую сегодня от недостатка выразительных средств? Не должны ли мы воспринимать трудности, с которыми сталкиваемся при чтении англоязычных текстов Бродского, как показатель того, насколько сузились наши язык и диапазон восприятия? Не стоит ли поискать скрытые каденции и внутреннюю гармонию в том, что пугает нас? Не стоит ли спросить себя, как очевидные нарушения конвенций могут создать более сильные или более гибкие поэтические средства коммуникации?

Я говорю здесь в основном о новациях Бродского в части поэтической формы, поскольку аргументация, направленная против его английских стихов, часто привязана к аргументации против формализованного перевода вообще. Но читатели должны помнить о том, что Бродский — сложный поэт на любом языке. Работая вместе с ним над переводами, я не раз становилась свидетельницей тому, как он переделывал предложенную переводчиком строку таким образом, что она становилась не только музыкальнее, но и глубже в интеллектуальном смысле: для него в паре музыка — смысл одно влекло за собой другое. Адам Кирш в недавней рецензии в Tablet отмечает, что некоторые «не-поэтические», подстрочные переводы стихотворений Бродского, опубликованные в рецензируемой книге, звучат для него «поэтически». Но мы же не думаем, что «поэтичность» — это некая единичная категория, которую можно включить или выключить. Есть опасность отдать предпочтение переводам, апеллирующим к нашим представлениям о «поэтическом» или оправдывающим наши ожидания от поэзии, — не задаваясь вопросом о том, имеют ли они вообще какое-нибудь отношение к результатам интеллектуальных усилий автора. Так мы, подобно Алисе, обнаруживаем себя во все более и более сужающемся литературном коридоре.

В этой же связи имеет смысл обратиться к частому аргументу, заключающемуся в том, что английский Бродского «не идиоматичен». Следует задуматься о предубеждениях, лежащих в основе этого суждения. Когда, в какой момент «идиоматичность» стала решающим свойством поэзии? Наш язык имеет долгую историю обращений к разговорной речи. От Чосера к Шекспиру и далее, к Водсворту и Одену, наши великие поэты напоминали нам о просторечиях. Но в других традициях происходило иное. У множества поэтов высокий и разговорный языки вовлекаются в стратегический конфликт. Бродского и самого советские критики обвиняли в смешении высокого и низкого. Другие поэты производили языковые новации, подрывая ожидания или бросая им открытый вызов, создавая риторики новые или идиосинкразические. Мы же с нашей привычкой к тому, что разговорный язык и просторечия находятся в самой сердцевине традиции, возможно, не желаем слышать красоту и признавать ценность инноваций этого рода.

Бродский часто жаловался, что критики его английских текстов используют те же аргументы, что и недоброжелатели текстов русских. Разница, возможно, лишь в том, что вызов литературной ортодоксии легче сходил ему с рук, когда это была советская литературная ортодоксия.

Простота переваривания — большая ценность в нашей культуре скорочтения. Мы чаще ищем причины не обращаться к тому, что требует от нас усилий, чем наоборот. Однако, учитывая, что современные американцы растут людьми с неразвитым поэтическим слухом, а также то, что количество изучающих русский (как, впрочем, и другие языки) тает день ото дня, мы могли бы задуматься перед тем, как призывать к переработке произведений признанного гения в продукт, соответствующий местным вкусам. Английские стихи Бродского приходят к нам, дважды преломившись в его художественной индивидуальности. Они дважды вылеплены — однажды, а затем еще раз — для нас. Его непростое сообщение мы получаем после двойной дистилляции. Мы обживаем место, созданное им для себя внутри одной цивилизации, а затем вынутое оттуда и перенесенное в другую. Это очень непростая задача. И мы вполне можем найти причины за нее не браться. Безмысленный перевод дает нам возможность решить проблему, создав Бродского попроще. Но это может оказаться не тот Бродский, в котором мы нуждаемся.

Перевод с английского Станислава Львовского

Поцелуй Санта-Клауса

Поцелуй Санта-Клауса

Запрещенный рождественский хит и другие праздничные песни в специальном тесте и плейлисте COLTA.RU

11 марта 2022

14:52COLTA.RU заблокирована в России

3 марта 2022

14:53Из фонда V-A-C уходит художественный директор Франческо Манакорда

12:33Уволился замдиректора Пушкинского музея

11:29Принято решение о ликвидации «Эха Москвы»

2 марта 2022

18:26«Фабрика» предоставит площадку оставшимся без работы художникам и кураторам

Все новости В разлуке

В разлукеМария Карпенко поговорила с человеком, который принципиально остается в России: о том, что это ему дает и каких жертв требует взамен

28 ноября 202465778 В разлуке

В разлукеПроект «В разлуке» начинает серию портретов больших городов, которые стали хабами для новой эмиграции. Первый разговор — о русском Тбилиси с историком и продюсером Дмитрием Споровым

22 ноября 202463444 В разлуке

В разлукеТри дневника почти за три военных года. Все три автора несколько раз пересекали за это время границу РФ, погружаясь и снова выныривая в принципиально разных внутренних и внешних пространствах

14 октября 202465569 В разлуке

В разлукеМария Карпенко поговорила с экономическим журналистом Денисом Касянчуком, человеком, для которого возвращение в Россию из эмиграции больше не обсуждается

20 августа 202470029 В разлуке

В разлукеСоциолог Анна Лемиаль поговорила с поэтом Павлом Арсеньевым о поломках в коммуникации между «уехавшими» и «оставшимися», о кризисе речи и о том, зачем людям нужно слово «релокация»

9 августа 202469987 В разлуке

В разлукеБыть в России? Жить в эмиграции? Журналист Владимир Шведов нашел для себя третий путь

15 июля 202471900 В разлуке

В разлукеКак возник конфликт между «уехавшими» и «оставшимися», на какой основе он стоит и как работают «бурлящие ритуалы» соцсетей. Разговор Дмитрия Безуглова с социологом, приглашенным исследователем Манчестерского университета Алексеем Титковым

6 июля 202472797 В разлуке

В разлукеФилософ, не покидавшая Россию с начала войны, поделилась с редакцией своим дневником за эти годы. На условиях анонимности

18 июня 202478934 В разлуке

В разлукеПроект Кольты «В разлуке» проводит эксперимент и предлагает публично поговорить друг с другом «уехавшим» и «оставшимся». Первый диалог — кинокритика Антона Долина и сценариста, руководителя «Театра.doc» Александра Родионова

7 июня 202477578 В разлуке

В разлукеИван Давыдов пишет письмо другу в эмиграции, с которым ждет встречи, хотя на нее не надеется. Начало нового проекта Кольты «В разлуке»

21 мая 202461687 Colta Specials

Colta Specials Colta Specials

Colta Specials