Я не помню, в какой больнице Гриша тогда лежал. К 2009 году его больницы стали делом почти обыденным, наши чувства по поводу того, что он там находится, довольно быстро из регистра отчаяния переходили в регистр так называемого конструктива (что нужно сделать, кому позвонить, кому заплатить), а потом к некоторой даже удовлетворенности (наконец-то он в хорошем месте, все устроилось, теперь надо просто ждать). Думаю, он позвонил из такого «хорошего» места, может быть, из Института гематологии, с какого-то момента ставшего основным местом его лечения, — потому что из «плохого» места он бы так долго не говорил.

Он позвонил моей маме. Они вообще звонили друг другу довольно часто.

Дружба Гриши Дашевского и моей мамы — Галины Михайловны Наринской была (или есть — как сложно выбрать глагольное время для описания отношений людей, один из которых уже не с нами) совершенно особенной и отдельной (например, от моих отношений с каждым из них), но рассказать об этом что-то подробное не получится — слишком мало я про это знаю.

Про свою маму я думаю, что она — автор лучших ненаписанных воспоминаний. Ее жизнь как будто специально устроена так, чтобы написать что-то большое, возможно, трехтомное и непременно с именным указателем. В юности в Москве она сошлась с группой «подпольных» поэтов, среди которых были Красовицкий и Хромов. В коммунальной квартире, где она жила с родителями, устраивались их поэтические чтения (соседи по коммуналке, кстати, не возражали). Потом она вышла замуж за известного ленинградского поэта. Переехала. Подружилась со многими — очень сильно, отдельно подружилась с Бродским, выпивала с Довлатовым и т.д. и т.п. и т.д. и т.п. Развелась. Вышла замуж за другого поэта, вернулась в Москву — оказалась в кругу диссидентов, интеллектуалов и богемы: с одной стороны — Василий Аксенов, с другой — Дмитрий Сарабьянов. И нет, я не считаю, что человек мерится тем, с кем он дружил, но часто он (в этом случае она) хотя бы отчасти мерится тем, что потом с этой дружбой делает.

В то время как все, кто как-то был причастен к тому кругу, написали по несколько мемуаров «как оно было на самом деле», мама не написала ни абзаца, не дала ни одного интервью. Она спокойно смотрела и смотрит на то, как со знаменитых текстов — из ревности? из желания застолбить? — снимают посвящения ей, она никогда не отвечала ни на какие возмутительные писания.

Я, не скрою, сто раз умоляла (и до сих пор время от времени это делаю) ее дать интервью хотя бы мне («Ты же там была! Ты же это видела! Он же так говорил именно тебе»), но она всегда отказывалась. Для нее это — нарушение границ ее частных отношений с живыми и мертвыми, которые не отменяет ни толща прожитых лет, ни граница между «здесь» и «там».

С Гришей Дашевским они в этом смысле составляли какой-то особый дуплет. Гришин осознанный культ частного, непубличного — во многом основывающийся на его уверенности в том, что интерпретация со стороны, не изнутри, невозможна, — совпадал, скажем так, с мамиными настроениями. В каком-то смысле это схожесть устройства души, конечно.

Так вот, Гриша в тот день долго говорил с моей мамой, а на следующий прислал мне по имейлу стихотворение с посвящением ей.

Г.Н.

Огнь живой поядающий, иже

вызываеши зуд сухость жжение

истончаеши нежные стенки,

преклони свое пламя поближе

прошепчи что я милый твой птенчик

Я так и не знаю (не спрашивала никогда), про что они тогда говорили. Про его болезнь, про боли — я не знаю. К тому времени боль стала частью Гришиной жизни, и он переживал это только ему, кажется, доступным способом — не поддаваясь, но и не бодрясь.

Я уверена, что Гриша здесь напрямую говорит со своею болью и даже конкретно со своей болезнью, которая уничтожала, в частности, кровеносные сосуды, в прямом смысле истончала их нежные стенки.

Позже я наткнулась на статью об этом стихотворении (написанную после Гришиной смерти). Исследователь видит это стихотворение не таким жестким и прямым, каким вижу (чувствую) я, — но на меня, разумеется, влияет знание конкретных обстоятельств. Эта статья закономерно связывает стихотворение с литургической поэзией, с тропарем. Не согласиться с этим невозможно — и лексика, и строфика со всей очевидностью на это указывают. Для меня тут есть удивительная жизненная связка.

Один из важнейших в моей жизни разговоров а) был с Гришей; б) был связан с церковью; в) был про боль, про физическое страдание.

Чтобы рассказать об этом, мне, наверное, придется отчасти нарушить Гришины и мамины запреты; постараюсь, чтобы совсем-совсем отчасти.

Произошло это за год, наверное, до появления этого стихотворения. Я была на литургии в храме Благовещения у метро «Динамо». Проповедь говорил известный священник. Тогда просто очень известный священник. Впоследствии ужасно — во всех смыслах этого слова — известный священник. Человек, которого мы с Гришей когда-то знали лично, причем знали ярким и интересным. Тогда он, кстати, не говорил (еще) ничего шокирующего. Скорее, наоборот — он говорил вполне рутинные для церковного интеллигента вещи. Самая страшная болезнь, самые ужасные страдания — это Господня награда, говорил он. Подарок. Вам — если это у вас. И вашим близким — если это у них.

В этом, повторюсь, не было ничего особо нового (потом я вспомнила, что в детстве слышала от одного (тогда молодого) священника: «рак — это рай»), но тогда я почему-то поняла, что не могу больше это слышать. Я вышла в церковный двор и позвонила Грише.

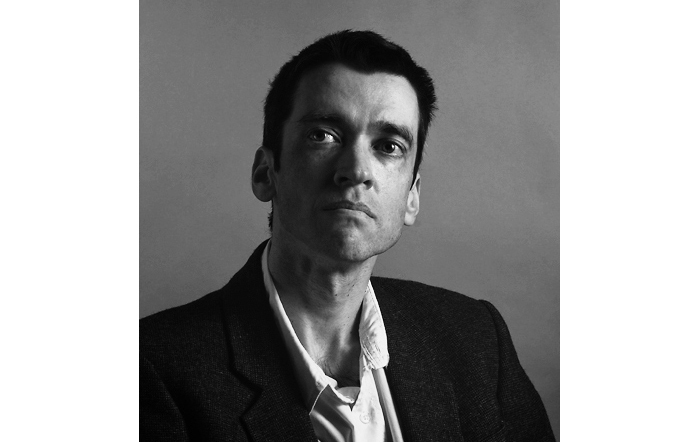

© «Коммерсантъ»

© «Коммерсантъ»Он сказал: знаешь, тебе надо сейчас оттуда уйти, просто не надо быть там, где говорят такую неправду. Поверь мне — специалисту (так и сказал): в боли нет совсем ничего хорошего, нет ничего не плохого совсем. Боль — это боль.

И вот через год он написал это стихотворение. Я возвращаюсь к мыслям об этом. Иногда мне кажется, что он вступил все-таки с болью в переговоры, впустил ее в свою жизнь. Иногда мне кажется, что в этой последней строчке есть издевка, тем более что в нормальной (назовем ее так) жизни я не могу себе представить Гришу, говорящим слово «птенчик» (а уж тем более «милый птенчик») всерьез.

В боли нет совсем ничего хорошего. Я думаю о том, как трудно такое сказать, если ты всегда живешь в ее присутствии. О том, как, вступив в отношения с собственной болью, оставаться трезвым и непреклонным по поводу боли других: в чужой боли, в боли другого никогда, ни под каким углом нет ничего хорошего.

Прямо обозначить страдание другого, признать происходящее страданием — примерно так говорится в книжке, которую мы с Гришей успели обсудить, — разумеется, не значит научиться от него избавлять. Но это значит сделать хотя бы шаг к несентиментальному состраданию. Состраданию, хоть немного действенному. Гриша подтвердил это как специалист.

Когда я дойду до этого места, думала я, начиная писать этот текст, я все это как-то обобщу, соединю с сегодняшним днем, с сегодняшней нашей ситуацией. Вокруг нас сегодня очень много боли — не только встроенной в жизнь и смерть физической боли, но и боли разочарования, боли, которая вселяется в нас вместе со страхом за будущее, со страхом за детей. И я думала, что тут напишу, что не надо, нельзя это никак приукрашать, что боль не учит, она ничем не хороша. С ней надо по мере сил бороться.

Но теперь думаю — что разглагольствовать? Все и так ясно.

Мы с мамой говорим про Гришу часто. Иногда мне кажется, что она говорит примерно то, что сказал бы про все это теперешнее он. Она тоже очень прямая и ясная — и тогда, и сейчас. Но я отгоняю от себя эти мысли. Вообще все эти рассуждения «что бы сказал умерший про то и про се» — ужасная все-таки спекуляция. Он уже сказал то, что сказал. Хватит.

Мама тоже так считает.

Понравился материал? Помоги сайту!

В разлуке

В разлуке