Виктор Давыдов: «Институт Сербского является “освенцимским вокзалом”»

Ад советской карательной психиатрии в воспоминаниях диссидента 1970-х — 1980-х годов

© Ирина Парошина

© Ирина ПарошинаВиктор Викторович Давыдов (Рыжов; род. 1 августа 1956 г., Куйбышев) — журналист, правозащитник. В 1973—1975 годах учился в Куйбышевском техническом университете, в 1975 году поступил на исторический факультет Куйбышевского университета. С 1974 года занимался изданием и распространением самиздата, по поводу чего в сентябре 1975 года допрашивался в КГБ. С 1975 года стал членом диссидентских кружков в Куйбышеве, 1 апреля 1976 года был среди организаторов шествия-монстрации, за что был арестован на 10 суток и «профилактирован» КГБ с исключением из университета.

В 1976—1979 годах учился на Оренбургском факультете Всесоюзного заочного юридического института. Принудительно госпитализировался в клинику Куйбышевского мединститута весной 1979 года. Сотрудничал с «Хроникой текущих событий», стал автором двух самиздатовских работ, за которые был арестован 28 ноября 1979 года по статье 190-1. Признан невменяемым экспертизой Института им. Сербского с диагнозом «вялотекущая шизофрения». 19 сентября 1980 года определением Куйбышевского областного суда направлен на принудительное лечение в Казанскую специальную психиатрическую больницу МВД, откуда переведен в Благовещенскую СПБ в Амурской области. В СПБ подвергался «лечению» сильными дозами нейролептиков.

Освободился в июле 1983 года, после освобождения участвовал в работе Фонда помощи политзаключенным и их семьям (Фонд Солженицына). 28 октября 1984 года эмигрировал из СССР.

Сотрудничал с «Радио Свобода» и «Голосом Америки», публиковался в газетах «Русская мысль» и «Новое русское слово», журнале «Страна и мир». В 1986—1988 годах работал в Центре за демократию в СССР (Center for Democracy in the USSR) Владимира Буковского и Юрия Ярым-Агаева. В 1988—1991 годах работал программистом в американских компаниях. В октябре 1991 года вернулся в СССР.

В 1991—1993 годах был членом политсовета Свободной демократической партии России, которой руководила Марина Салье. В 1993 году основал Пресс-синдикат «Глобус» — независимое информационное агентство, работавшее до 2005 года.

В настоящее время — главный редактор интернет-издания «Новая Хроника текущих событий». С 2015 года живет в Тбилиси.

— Расскажите, пожалуйста: как вы, живя в Куйбышеве, оказались причастны к диссидентскому движению?

— Как сказал Эдуард Кузнецов в одном своем интервью, «система сама создавала себе врагов». Одно только пионерское детство очень сильно било по мозгам. Шаг вправо, шаг влево, пионерские линейки, где надо стоять и периодически орать «всегда готовы», ленинские уроки, сборы металлолома, демонстрации на 7 ноября и 1 мая, где в обязательном порядке приходилось бегать по холоду с раннего утра… Все это давило, от всего этого было противно.

А в подростковом возрасте давление системы стало ощущаться еще болезненнее. В нашей школе — а это была английская школа, такой самарский Итон — завуч стояла в дверях и отслеживала ширину брюк, длину юбок, длину волос. Дважды она отправляла меня от дверей школы стричься, однажды даже 50 копеек свои дала, потому что я пытался отмазаться, говорил: «У меня денег нет» — так она выдала свои 50 копеек.

И вот ты сидишь на каком-нибудь уроке по гениальной книге Брежнева «Целина» и знаешь при этом — поскольку «железный занавес» уже дырявый и информация просачивается, — что где-то есть мир, где школьникам ничего этого делать не надо. Где их никто насильно не стрижет, где они могут слушать музыку, которую хотят, а здесь все под запретом и всех выстраивают. Это было разительным контрастом и вызывало вопрос: «Почему так?» В первую очередь, по этой причине я стал интересоваться альтернативами, слушать западные «голоса».

Впрочем, не без подсказки. Мой отец был деканом Куйбышевского факультета того, что сейчас называется Московский государственный юридический университет имени О.Е. Кутафина. Отец был ветераном войны, вступил в партию еще на фронте, был членом президиума всех областных партийных конференций. При этом его можно отнести к тем, кого позднее стали называть «партийные либералы». Однажды ему предлагали перейти на работу в обком, он отказался, а еще раньше, в 1947 году, ему предлагали служить в НКВД, и он тоже отказался — а тогда это вообще-то считалось предложением, от которого нельзя отказаться.

Дома и в узком кругу отец скептически высказывался о режиме и слушал Радио Франции, отчасти поэтому я тоже стал слушать западное радио. Впрочем, Радио Франции я не слушал, стал слушать «Голос Америки», когда еще был мальчиком, в 13—14 лет, как раз в момент такого духовного созревания.

Поэтому к 14 годам, когда все вступали в комсомол, я отказался, сказав себе: «На черта мне нужны еще и комсомольские собрания?»

Лето 1979 года, Куйбышев

Лето 1979 года, Куйбышев— Это вызвало какой-то скандал?

— Как ни странно, нет. Когда я уже учился в университете, меня только удивленно спрашивали: «Ты не член комсомола? Ты, наверное, баптист?» Это на тему мифа, который и тогда, и сейчас уже затвержен, что будто бы поступить в вуз некомсомольцу было нельзя. В элитные московские вузы, конечно, нельзя, но в целом по России особо никто не требовал.

— Глушили тогда «голоса» или нет?

— Конечно, глушили. В городе слушать было сложно, разве что поздно ночью и рано утром, но летом на даче можно было легко. «Радио Свобода» — сложнее, но «Немецкая волна» проходила, и она была самая радикальная политически, за ней уже шел «Голос Америки». Собственно, поворот произошел в конце 1973-го — начале 1974 года, когда я был на первом курсе химического факультета в Техническом университете — том самом, где учился Черномырдин, — и тогда записал на магнитофон текст «Архипелага ГУЛАГ», который читали по «Немецкой волне».

В это время все газеты писали: «Солженицын — литературный власовец» — и так далее в том же духе. И только от этого уже становилось интересно, что же он там написал.

Я записал текст первого тома «Архипелага ГУЛАГ» на магнитофон и с него перепечатал на машинке. Естественно, после этого мне захотелось с кем-то поделиться впечатлениями. «Поделиться» закончилось очень плохо, потому что я дал текст своему лучшему другу под честное слово никому не давать, он дал своему другу, тот дал третьему, а дальше непонятно — то ли третий устроил чтения в аудитории, то ли он сам был стукач, я так это и не выяснил.

В общем, после этого мой «Архипелаг» попал в поле зрения КГБ, они потянули за ниточку, и я стал объектом ДОРа — дела оперативной разработки. Они завербовали того самого моего друга, который стучал ровно год на меня: мы с ним выпивали, вместе крутились с девушками, после чего он ходил в КГБ и стучал. И КГБ тянул больше года, до осени 1975 года, по той причине, что не были уверены в происхождении этого «Архипелага». Поскольку текст был записан синтаксически чисто, они решили, что он попал в Самару из Москвы или из-за границы. Как известно, все чекисты — параноики, и им уже привиделся большой заговор, который они долго пытались раскрыть.

В 1975 году я ушел из Технического университета, поступил в Самарский университет, на отделение истории. И это было 19 сентября, когда мне просто позвонили и вызвали в КГБ. Собственно, сначала позвонили отцу, отец потребовал, чтобы я сдал им весь самиздат, а у меня к тому времени его было уже больше: были записи текстов Владимира Максимова, Андрея Амальрика, что-то еще. Четыре копии я положил в портфель и пошел в КГБ, а пятая все-таки осталась. Далее были очень неприятные три дня. Первый раз это всегда очень неприятно.

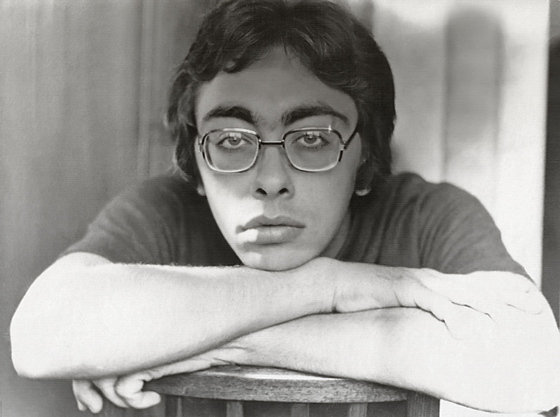

Фотография из личного дела, Куйбышевский СИЗО, декабрь 1979 года

Фотография из личного дела, Куйбышевский СИЗО, декабрь 1979 года— А почему три дня? Три дня вы ходили туда, вас допрашивали?

— Сначала там по-хамски угрожали: «Мы можем тебя прямо сейчас отправить в камеру…», потом все же догадались посадить оперативника, который играл «доброго копа». В итоге я написал многостраничную объяснительную, и закончилось тем, что капитан Валерий Дымин из «Пятерки» — политического управления — сказал открытым текстом: «На первый раз мы тебя сажать не будем, можешь учиться, но имей в виду, что ты у нас под колпаком». Кроме того, допрашивали по разным непонятным делам и упоминали некоторых людей. Большую часть их я не знал, но одного знал, пусть тогда и шапочно. Это была довольно известная личность в городе, отчасти хиппи, отчасти диссидент, — Слава Бебко. Ровно на другой день я с ним встретился и рассказал про всю эту историю. То есть фактически КГБ нас познакомил.

К тому времени — осень 1975 года — вокруг Бебко уже сложился неформальный кружок молодежи. Собирались у него дома, разговаривали, слушали музыку, между делом слегка выпивали, и я довольно плавно вошел в него, как бы на роль «идеолога». У этого кружка было две оболочки — несколько человек было таких же, как мы, очень политически настроенных, большинство же были просто ребята, которые приходили послушать музыку, поболтать, потусоваться. Мой самиздат был пущен в оборот в «политическом кругу», потому что мы догадывались, что среди «широкого круга» обязательно есть стукач, а возможно, и не один. С остальными мы занимались только тем, что на языке КГБ называлось «устной антисоветской пропагандой».

К началу 1976 года мы уже начали думать, что нам реально делать. Были разные планы, листовки, например, в конце концов решили сделать политическую демонстрацию — как на Пушкинской площади, всего лишь с лозунгами из конституции. Потом все-таки догадались, что даже на нее народу не наберем, потому что сделать такой шаг в Самаре людям было страшно.

И тут появляется студент мединститута по имени Володя Фунтиков и говорит: «А знаете, в Одессе делают “Юморину” на 1 апреля, давайте сделаем у нас хэппенинг». (Сейчас это называется «монстрация», но точно то же раньше называлось «хэппенинг».) И мы устроили на 1 апреля монстрацию. Собрали человек сорок. Лозунг был только один — «Make love, not war», у нас были карнавальные костюмы, и мы смогли пройти шесть кварталов.

На конечной точке нас встретила милиция, всех задержали, посадили в автобус, отвезли в РОВД. И первый человек, которого я там увидел в коридоре, был чекист, допрашивавший меня еще осенью. С ним была целая команда чекистов, они допросили всех задержанных по одному, потом оставили нас троих — Бебко, Фунтикова и меня. Нам дали по 10 суток, а Славе, который был старше, ибо ему было уже 24 года, дали 15.

На сутках пять дней нас выводили на работу, и вдруг с утра мент командует: «Демонстрантов не выводить». И нас через какое-то время начинают дергать на допросы чекисты. Явилась целая команда — человек пять, они заняли кабинет начальника КПЗ, даже менты были в шоке, мент ведет меня по коридору — руки за спину, как положено, — и спрашивает: «Кто это такие?» А я ему в шутку говорю: «Родственники». Мент есть мент — легко поверил, и как нас после этого зауважали...

Неприятно удивило, что чекисты допрашивали не про демонстрацию, а про самиздат. Прямых улик у них не было, но о чем-то они догадывались. А кроме моего самиздата у Славы были записи передач «голосов» на магнитофон. И после этого нас отсаживают во вторую половину КПЗ: одна половина была для «суточников», а вторая — уже для подследственных. Там мы сидим уже с уголовниками и не знаем, что дальше будет, потому что две статьи налицо: 190-1 за самиздат («Распространение клеветнических измышлений, порочащих советский государственный и общественный строй») и 190-3 за организацию шествия («Организация или активное участие в групповых действиях, нарушающих общественный порядок»). Сидим и гадаем, что будет дальше: выйдем мы по окончании суток или нас отвезут в СИЗО.

Однако в итоге дело не получилось, и есть две версии почему, я думаю, обе они верные. Одна из них заключалась в том, что это был самый либеральный период — 1975—1976 годы. С хрущевских времен визу на арест по политическому делу КГБ надо было получать в обкоме, а обком всегда держал нос по ветру. И вторым фактором был начальник КГБ, генерал Кинаров, не кадровый чекист, его туда кинули в хрущевское время из комсомола, когда вычищали сталинских извергов. Кинаров был относительно либеральным человеком — за все его время в Куйбышеве было только два политических дела. Я лично видел Кинарова, даже с ним здоровался, потому что отец был с ним знаком, генерал всегда был на премьерах во всех самарских театрах, вполне интеллигентный человек. Думаю, что «замочить в сортире» он бы просто не смог выговорить.

Видимо, произошло так, что Кинаров не мог не дать этому делу ход, но он его так составил, что первый секретарь обкома не дал визу, и обоих это устраивало. В период «разрядки международной напряженности» групповое политическое дело первому секретарю обкома было совершенно ни к чему, только минус в карьере.

В итоге дело перевели на профилактику. «Профилактика» — это отдельная тема, о ней мало сейчас известно. Обычно пишут, что «профилактику» изобрел Андропов. Это не так, КГБ стал применять ее еще при Хрущеве. Однако именно Андропов довел «профилактику» до масштабов, сравнимых с теми, в каких осуществлялись сталинские репрессии. Уже в конце 1960-х годов «профилактировали» по 14,5 тысячи человек в год.

По сути, «профилактика» была внесудебной репрессией, и жестокой, причем била она не только по активным участникам движения, но и вообще по всему кругу людей, которые сочувствовали диссидентам. Это как раз и было андроповским «ноу-хау» — разрушать «питательную среду» протестного движения, из которой рекрутировались его новые участники.

Особенно эффективно «профилактика» работала в провинции. Тут стоит отметить разницу между положением диссидентов в Москве и в регионах. Не было таких точек «кристаллизации» вроде ЦДЛ, или известных интеллигенции «салонов», или просто людных квартир, где люди, принадлежавшие диссидентской субкультуре, могли бы знакомиться и общаться.

В провинции ничего такого не было. В домах творчества проводились только официозные мероприятия. В 1976 году в Самаре открыли так называемый Клуб любителей кино. Показали фильм Тарковского «Зеркало», который не был в открытом показе. После этого состоялась дискуссия, я там выступил, выступило еще несколько «неблагонадежных» человек — на этом все закончилось, и уже никакого клуба больше не было.

Почти в каждом вузе был свой клуб самодеятельной, то есть бардовской, песни (КСП), но во главе ставили отъявленных комсомольцев и давали им строгое указание никого из «посторонних» петь песни и слушать не допускать. Это было комичное зрелище, когда каэспэшники отправлялись петь куда-нибудь в лес, но перед этим бегали от электрички к электричке, чтобы так замести следы и не дать другим желающим с ними уехать.

Провинциальная интеллигенция в целом была очень пуганой. Наш круг почти полностью состоял из молодежи, людей за 30 там было буквально человека три-четыре.

Также не было еврейских отказников, которые в Москве и на Украине, например, всегда поддерживали диссидентов и становились диссидентами сами — уже хотя бы потому, что им было нечего терять. Точнее, было несколько семей отказников, но они, наоборот, старались сидеть тихо в кустах, надеясь, что за хорошее поведение им дадут визы. Так в кустах они и просидели до самой перестройки.

Критической массы диссента в провинции не было, действовали одиночки, вокруг которых собирался круг друзей и интересующихся людей. И вот когда КГБ брался за дело, то он начинал весь этот круг «профилактировать».

Профилактика всегда начиналась с ДОРа, не всякий ДОР заканчивался профилактикой, но профилактики без ДОРа не бывало. Сначала КГБ собирал информацию, причем очень скрупулезно — в моем деле они дошли даже до школы, опрашивали директора школы, одноклассников. Естественно, в делах студентов допрашивали однокурсников, у работавших — коллег, опрашивали даже соседей по подъезду.

И это имело двойное значение, потому что это был не только сбор информации, но еще и запугивание. Каждый допрошенный уже знал, что на всякий случай с таким человеком лучше не общаться. Будущий писатель Юрий Малецкий в бытность студентом как-то прочел в общежитии университета лекцию о «Дневниках» Достоевского — кто-то стукнул в КГБ, где сразу нашли в выступлении Малецкого «сионизм». После этого друзей и однокурсников начали дергать в КГБ (допрашивали там и нынешнего филолога Юру Орлицкого). После этого студенты начали от Малецкого просто шарахаться.

Следующий номер — слежка, прослушивание телефона, жучки. У меня были жучки в квартире, и это абсолютно точно. Обычно проводили еще тайные обыски. Не знаю насчет себя, но это детально описывается в мемуарах чекистов. Являлись домой, когда там заведомо никого не было — а закрытых дверей для КГБ на всем пространстве от Калининграда до Чукотки не существовало, да и сейчас нет, — аккуратно просматривали вещи и бумаги, не оставляя следов. Обычно на таких обысках ничего не изымалось, ибо легализовать это потом в ходе уголовного дела было невозможно, но изучали, что есть и где лежит.

Затем слежка, которая была двух видов. В одном случае следят тайно — где-то за тобой идут сотрудники «наружки», службы наружного наблюдения: обычно они работали на машинах, одна или две, там в каждой три-четыре человека. В другом случае это был уже прием психологического давления, и тогда они шли, не скрываясь, буквально по пятам, случалось, что втискивались даже в телефонную будку, когда «объект» куда-то собирался звонить. Тогда (обычно это бывало перед советскими праздниками) у меня они просто сидели на лавочке у подъезда и, когда я выходил, поднимались и вдвоем шагали в нескольких метрах сзади.

Конечно же, внедряли агентов. Вдруг и как будто случайно появлялся какой-нибудь малознакомый человек, который всячески набивался в друзья, приглашал в рестораны или просто приносил выпивку сумками. Вербовали — или пытались вербовать — друзей более близких.

И только уже после того, как вся информация была собрана — а КГБ нужно было знать все, вплоть до того, кто с кем спит, — начинали вызывать непосредственно на допросы.

С суток я освободился в субботу вечером, а в понедельник с утра — звонок из КГБ, вызывают немедленно, к дому подъезжает черная «Волга» и везет в управление. После этого всю неделю — каждый день в КГБ как на службу, с 9 до 5, там даже кормили. За это время перезнакомился с половиной самарской «Пятерки», включая ее начальника — подполковника Василия Лашманкина. Это было довольно мерзкое существо, похожее на какого-то доисторического ящера; на меня он очень зло смотрел своими маленькими глазками и, не размыкая губ, что-то сипел.

В последний день заставили подписать «Предупреждение по Указу» — секретному Указу от 25 декабря 1972 года. Это был документ прямо от Кафки: в нем говорилось, что я совершил некие неназванные «антиобщественные действия», которые противоречат интересам государственной безопасности СССР. При этом уголовной ответственности эти действия не подлежат, но все равно почему-то недопустимы и при повторении уже будут подлежать.

За этим произошло неизбежное исключение из университета, но не простое исключение, а с собраниями студентов, «пятиминутками ненависти». Причем меня исключали в два приема: на историческом отделении меня знали, несколько человек пусть осторожно, но все же осмелилось выступить в мою защиту. Тогда собрали студентов уже всего гуманитарного факультета, хорошо отрежиссировали это действо, причем в аудитории во втором ряду «почетные места» занимали трое чекистов. Исключили за «профессиональную непригодность», ибо советский историк не быть марксистом не может, а тот, кто читает Солженицына, точно не марксист.

В процедуре исключения была одна ставшая позднее анекдотической деталь. Одним из самых активных обвинителей на собрании был нынешний завкафедрой российской истории СамГУ Петр Кабытов. Где-то лет 10 назад Кабытов стал редактором сборника «Солженицын в Самаре». Хороший сборник, там все замечательно, но только нет одного факта — ничего не говорится о том, как редактор этого сборника исключил в свое время студента только за то, что тот был первым человеком в Самаре, прочитавшим «Архипелаг ГУЛАГ».

«Профилактировали» не только нас самих, но в какой-то степени и родителей. Отцу занесли выговор в партбилет «за недостатки в политическом воспитании сына». Попытка «профилактики» отца одного из участников нашего кружка, Михаила Богомолова, закончилась трагедией. Мишин отец был полковником и служил в штабе военного округа. Там его, видимо, затравили до такой степени, что даже крепкие офицерские нервы не выдержали, и он бросился под поезд. И уже не вмещается в уме, что у чекистов хватило наглости явиться на похороны…

В результате «профилактики» к своему двадцатилетию я оказался как будто в безвоздушном пространстве. Из университета исключен, профессии нет, работы нет, друзья как-то стали исчезать, телефон не звонил днями. Сцена на улице: лето, навстречу идет мой бывший одноклассник, я уже поднимаю руку ему помахать, и вдруг он перебегает на другую сторону улицы. Причем я его даже не мог осуждать: стоило бывшей однокурснице пригласить меня на день рождения своей подруги, как через неделю ту вызывает «куратор» университета от КГБ и начинает допрашивать: «Кто его пригласил?»

Вот все это и была «профилактика», которую сегодня иногда даже ставят Андропову в заслугу: он, дескать, был «гуманист», диссидентов меньше сажал, но больше «профилактировал». Исключили тогда из вузов всех, кто участвовал в демонстрации, — даже девочек из педагогического училища. Парни попали сразу в армию, меня чекисты тоже возили на машине в военкомат, но военком посмотрел на военный билет — по зрению я не подпадал под призыв — и отправил восвояси. По выражению его лица я понял, что желания чекистов военные уважать особо не собирались, им антисоветчики в армии были не нужны.

Шестое отделение (швейный цех) Благовещенской спецпсихбольницы. Единственное внутреннее фото СПБ, которое известно (украл со стенгазеты в кабинете врачей перед освобождением), 1983 год

Шестое отделение (швейный цех) Благовещенской спецпсихбольницы. Единственное внутреннее фото СПБ, которое известно (украл со стенгазеты в кабинете врачей перед освобождением), 1983 годА еще была психиатрия, которая тоже часто входила в «профилактику». Надо признаться, что в том случае, в 1976 году, я сам ее накликал на свою голову, пусть не без помощи родителей. Они все-таки были советские люди, полжизни прожили при Сталине, отчего боялись страшно и даже после «Предупреждения» не верили, что этим закончится. И, как обычные советские люди, стали настаивать, чтобы на всякий случай я лег в психушку. Они о политической психиатрии не догадывались, я тоже тогда только краем уха что-то слышал. Зато после КПЗ и допросов чувствовал себя очень подавленным, так что особо сопротивляться не стал.

Мы с мамой пошли в психдиспансер, где врачи со мной не очень вежливо побеседовали и выгнали, как бухгалтера Берлагу и симулянта. Вдруг на следующее утро оттуда же звонок — и уже вежливо приглашают. Там врач за пять минут написала направление в областную больницу, где я пролежал месяц.

Уже на второй день в отделение явился главврач Ян Абрамович Вулис со мной побеседовать. Это вообще был интересный персонаж: в начале 1950-х годов он был исключен из мединститута по какому-то «сионистскому» делу, но потом восстановился — и, думаю, не без сделки с ГБ. По крайней мере, он, еврей, много лет был главврачом областной психбольницы и главным психиатром области. Приказы КГБ по госпитализации неблагонадежных он выполнял честно. Знаю, что на праздники дежурному врачу на стол под стекло клали приказ Вулиса «В случае доставки милицией госпитализировать независимо от состояния» — и далее список имен, который давался КГБ.

С другой стороны, Вулис отлично понимал, что делает, и был достаточно хитрым, чтобы суметь сыграть в обе стороны. Уже позднее, когда меня арестовали и Вулис должен был проводить судебно-психиатрическую экспертизу, он написал в КГБ, что не может «обеспечить безопасность» в своем судебном отделении — что было чистым враньем, сбежать оттуда было невозможно. Но КГБ пришлось согласиться, и таким очень техничным способом от моего дела Вулис отстранился.

Госпитализированным принудительно Вулис обычно создавал вполне приличные условия, лекарств особо не назначал. Так было и в моем случае: Вулис со мной побеседовал — вывел на улицу, ибо, видимо, боялся прослушек, — все быстро понял, и весь месяц я фактически был как в санатории. Выписали меня с каким-то смешным диагнозом типа «психастеническое состояние».

Зато через несколько лет политическая психиатрия меня все-таки догнала. В 1976 году после «профилактик» кружок Бебко распался, но осенью собрались снова уже вокруг другого человека, Анатолия Сарбаева. Он был рабочим, но когда-то учился в Питере, по убеждениям считался «еврокоммунистом». Сейчас это уже забытая теория, ее некогда развивали лидеры европейских компартий, которые хотели как-то отстраниться в глазах избирателей от своих советских «соратников по борьбе» и их безобразий. Называлось это «социализм с человеческим лицом» и, конечно, было чистой утопией.

Мы же почти поголовно были социал-демократами. Сейчас почему-то считается, что диссиденты были либералами, но на самом деле либералов среди них можно пересчитать по пальцам. Даже «программа Сахарова», изложенная им в книге «О стране и мире», была по сути чисто социал-демократической. Все были советскими людьми по образованию, с молоком матери впитали бациллу марксизма, и произнести «свободный рынок» нам было так же жутко, как сегодня Зюганову. Идеалом считали «скандинавский социализм», о котором имели самые смутные понятия, но на этой почве шла полемика и «идеологическая борьба». Сарбаев написал работу с апологией «еврокоммунизма», я ему оппонировал, все это бурно обсуждалось — иногда ночи напролет.

В 1977 году мы с тем же Славой Бебко напечатали листовки под обсуждение новой, брежневской, конституции. Сделали где-то 70 штук фотоспособом, рассовали по почтовым ящикам, и до сих пор не могу понять, как мы на этом не попались. Обычно 80 процентов антисоветских листовок сограждане сами несли в КГБ. Не столько из «комплекса Павлика Морозова», сколько из страха: статья о недонесении об «особо опасном государственном преступлении» держалась в кодексе еще со Сталина, так что были причины бояться. Правда, недонесение об «антисоветской агитации» под нее не подпадало, но эти юридические нюансы мало кто знал. Почему-то наши листовки ни разу ни на одном из допросов не всплыли, так что даже нет уверенности, знали ли о них в КГБ.

И каждый год на 1 апреля пытались повторить демонстрацию — уже в политическом формате, с лозунгами из конституции. Подписывалось под это три-пять человек, кому особо было нечего терять. Писали лозунги на ватмане, выходили — все заканчивалось очень быстро задержаниями, еще на подходе к намеченной точке. Кого-то потом отпускали, кого-то сажали на сутки.

В 1977 и в 1978 годах я не участвовал, потому что не был в городе, но в 1979 году собирался. И вот 31 марта 1979 года утром в дверь звонок — а там бригада «чумовозки» из психдиспансера с участковым милиционером. Отвезли в диспансер и, ничего особо не объясняя, отправили наверх, в клинику. Врачами там работали, как правило, преподаватели мединститута, они все тоже хорошо понимали, лекарства назначили чисто символические — легкие транквилизаторы, но весь апрель пришлось там просидеть. Главной неприятностью было только ежедневно смотреть на тяжелых сумасшедших, а это удовольствие ниже среднего. Сарбаева точно так же госпитализировали, только не в клинику, а в больницу, хотя выпустили даже раньше.

К этому времени мне удалось поступить во Всесоюзный юридический заочный институт, но не на Куйбышевский факультет, куда путь был заказан, а на Оренбургский. Выезд на вступительные экзамены и на сессии был конспиративным процессом и начинался задолго до отхода поезда с того, чтобы «обрубить хвосты» и отвязаться от «наружки». Более часа я пересаживался с автобуса на автобус, перебегал через проходные дворы и лишь убедившись, что вроде бы «хвоста» за мной нет — а на 100 процентов сказать это никогда нельзя, — ехал на ближайшую станцию и только там садился на поезд.

Как ни странно, это работало, КГБ о чем-то догадывался, вызываемых на допрос обязательно спрашивали: «Где он учится?» — но примерно год удавалось водить их за нос. Потом, конечно, узнали, но тогда уже, видимо, собрались сажать, так что исключением из института заниматься не стали.

Тут возникает тема знакомства с московскими диссидентами. Началось с того, что в октябре 1978 года у порога Октябрьского военкомата в Самаре взорвалась бомба. Это была глухая ночь, никого не задело, только вышибло дверь. Через две недели там же находят еще одну неразорвавшуюся бомбу.

А 4 ноября снова взрыв — взрывается памятник министру обороны Дмитрию Устинову. Только что Устинову по случаю юбилея дали вторую Звезду Героя Советского Союза, а по закону дважды Героям Советского Союза должен быть установлен памятник на родине. 30 октября памятник открывают, а через 5 дней кто-то его взрывает. От памятника откололся кусок, сам постамент развернуло. Я ехал в тот день на работу и вижу, что все обнесено там забором, ничего не понимаю, только потом кто-то шепотом рассказывает. Потому что, естественно, ничего не освещается в прессе, это СССР, и только слухи.

«Диверсантов» позднее, конечно, нашли. Ими оказались инженер Технического университета Андрей Калишин и только что призванный солдат Иван Извеков. Извекову дали 8 лет, Калишина признали невменяемым, оба они вышли уже при Горбачеве.

Но это было позднее, а осенью подозреваемыми по умолчанию сразу стали все «неблагонадежные». На 7 ноября вместо обычных трех чекистов — я жил около главной площади, где проходили демонстрации, — в тот год было пятеро. По этому поводу я даже не стал вечером выходить, сидел дома. А Слава Бебко, к сожалению, не усидел.

Он со своей девушкой и парой друзей сидел за столом, отмечал — пусть советский, но праздник. Вечером выяснили, что выпить им не хватает, а чтобы купить в СССР в 10 часов вечера, надо было знать места и далеко идти. Втроем отправились в поход, вино купили, но на обратном пути, к несчастью, им на глаза попался праздничный кумачовый плакат. Слава со злости его резанул крест-накрест перочинным ножом — у него был такой брелок. За ними, конечно, шла «наружка», и через пару кварталов всех задержали.

Уже через два часа у Славы провели обыск. Искали, конечно, все взрывоопасное, ничего такого не было, нашли только строительные патроны. Зато нашли массу самиздата — машинописного, рукописного — и магнитозаписи с «голосов». Так Слава попал под две статьи — 190-1 и «хулиганство» за плакат: для убедительности чекисты еще сломали раму плаката, что тоже приписали Славе.

Славе надо было как-то помочь, хотя бы найти приличного адвоката. Никто из адвокатов в городе браться за политическое дело не хотел, все боялись, это не Москва. Так по необходимости стали искать помощи московских диссидентов. Нашли их по методу «шести рукопожатий»: Сарбаев некогда шапочно знал поэта-смогиста Владимира Алейникова, тот привел нас в Москве к Петру Якиру, сам Якир к тому времени от движения отошел, но от него мы попали к его дочери Ирине (Якирке), которая занималась «Хроникой текущих событий», и потом уже к редакторам — Юрию Шихановичу (Шиху) и Татьяне Михайловне Великановой. Великанова прозвища не имела, ее все диссиденты называли только по имени-отчеству, это была очень строгого вида дама, типичная учительница математики, кем она, собственно, и была.

Через диссидентов нам удалось подписать на дело Бебко адвоката из Луганска Нелли Нимиринскую, которая защищала многих диссидентов, она приезжала на суд. Помочь Славе ей особо не удалось, ему дали три года. У выхода из суда, куда подогнали воронок, мы Славу встречали с цветами, кинули их ему, он кинул через голову конвойных солдат свое обвинительное заключение. Кто-то его подхватил, к нему бросился солдат, но бумаги перекинули мне, мне с ними удалось убежать, потом передали их в «Хронику». Что называется, почувствуйте разницу: сегодня любой приговор по политическому делу — в интернете, а тогда приходилось заниматься даже спортом.

С членами «Мемориала», когда привозил им аппаратуру в Москву во вторую поездку. Никита Охотин, Арсений Рогинский, Александр Даниэль, апрель 1991 года

С членами «Мемориала», когда привозил им аппаратуру в Москву во вторую поездку. Никита Охотин, Арсений Рогинский, Александр Даниэль, апрель 1991 годаВ Москву регулярно ездил кто-то из наших и привозил оттуда тамиздат и самиздат, в первую очередь, «Хронику текущих событий». Мы ее потом перепечатывали. В Москве этим занимались профессиональные машинистки, но предлагать печатать такое в Самаре было безумием, так что делали это сами. Печатали вчетвером, делили выпуск на части, процесс занимал довольно долгое время, потом все копии отвозили назад в Москву и привозили новый выпуск. Так отпечатали два выпуска, третий уже не успели закончить, с ним меня арестовали.

Посадили бы меня, конечно, и без «Хроники». Осенью 1979 года Политбюро в процессе подготовки к Олимпиаде приняло решение об очередном «уничтожении диссидентского движения». Первого ноября — точно по календарю — в Москве арестовали отца Глеба Якунина и Татьяну Великанову. С этого началось то, что диссиденты назвали «предолимпийским погромом», пошел он и по другим городам.

К тому времени я написал работу в жанре сравнительного правоведения — сравнение правовых систем фашистской Италии, нацистской Германии и сталинского СССР. Там все получалось в елочку, полное совпадение вплоть до формулировок. Работа называлась «Феномен тоталитаризма», ее я собирался запустить в самиздат, но пока только обсуждал с близкими по духу и надежными людьми. У одного из таких людей рукопись при обыске и забрал КГБ. Обыск был не случайным: знали о «Феномене» от одного из стукачей. На допросе человеку сказали прямо: «Кто автор “Феномена”? Говорите — если не скажете, то будем считать, что это вы, и тогда статья 190-1 и три года». Через какое-то время он раскололся.

Любаня (Любовь Давыдова, 1957–2008) и ее повестка в КГБ, 1980 год

Любаня (Любовь Давыдова, 1957–2008) и ее повестка в КГБ, 1980 годЯ этого еще не знал, но после обыска уже было понятно, что рано или поздно меня вычислят. Тогда мы поженились с моей девушкой Любаней, в первую очередь, для того, чтобы в случае ареста она, как жена, могла меня навещать, переписываться и передавать информацию правозащитникам. Ведь это сейчас любой может написать письмо даже подследственному, а тогда была полная изоляция, и даже адвокаты на предварительное следствие не допускались.

— Вы, кстати, взяли фамилию жены. Почему?

— Собственно, по просьбе отца. Он не хотел, чтобы его фамилия фигурировала.

— Предполагая последствия, ближайшее будущее?

— Да-да. Ровно через 30 дней после свадьбы меня арестовали, и по этому поводу я чекистов даже чуточку зауважал. Ведь могли же арестовать и на другой день — так нет, дали провести вместе весь медовый месяц, так что зря говорят «кровавая гэбня».

Впрочем, свой медовый месяц я провел не совсем традиционно, а съездил тайком в Москву, чтобы посоветоваться с диссидентами. Особенно меня беспокоила угроза психиатрии. Тогда существовала Рабочая комиссия по расследованию злоупотреблений психиатрией в политических целях, основанная Сашей Подрабинеком. Сам Подрабинек к тому времени уже сидел, но руководил комиссией Слава Бахмин, который отправил меня к врачу-консультанту комиссии Александру Волошановичу. Два дня подряд я ездил в нему в Долгопрудный, прошел обследование, результаты которого остались в комиссии.

С Кириллом Подрабинеком. Туберкулезная больница (где он лечился после освобождения). Электросталь, осень 1983 года

С Кириллом Подрабинеком. Туберкулезная больница (где он лечился после освобождения). Электросталь, осень 1983 годаА утром 28 ноября Любаня собиралась в институт (она училась на архитектурном), в дверь позвонили, она спросила, кто там, ответили: «Соседи». Любаня наших соседей не знала и открыла дверь. Тут в дверь вламывается целая команда — оперативник КГБ, два следователя прокуратуры, следователь угрозыска и «понятой», которого они привели с собой (как оказалось позднее, студент-юрист).

Я еще лежал в постели и заметался: рядом на столе лежала «Вторая книга» Надежды Мандельштам, которую мы с Любаней читали на ночь, — я сунул ее под подушку (и там ее не нашли). Один из следователей увез Любаню на допрос — ее им просто надо было убрать из квартиры на время обыска. Продолжался он до пяти часов вечера.

Как назло (и это было чистое совпадение), предыдущим вечером я принес часть своего архива из тайника домой. В тот день я собирался эту часть перепрятать в другое, более надежное, место. Все было в одном портфеле: копии «Феномена», недопечатанный выпуск «Хроники» № 50. Так что радости чекистов не было предела, набрали еще бумаг и книжек, положили в картонный ящик, забрали пишущую машинку и вместе со всем этим добром меня увели.

Московским диссидентам везло: после ареста их сразу везли в «Лефортово», где надзиратели разговаривали на «вы», где давали серый хлеб, а заключенные спали на обычных кроватях. В провинции после ареста сначала запирали в КПЗ. Самарская КПЗ — это были грязь, холод, темень, спать приходилось на деревянных досках во всей одежде, даже завязывая шапку, иначе мерзли уши. Ни бани, ни даже толком умыться, потому что мыла нет.

Обвинение предъявил следователь прокуратуры Григорий Иновлоцкий. Сейчас Иновлоцкий — адвокат в Самаре, его брат — довольно известный классический композитор в Санкт-Петербурге. Ситуация сложилась слегка дурацкая. Дело в том, что, во-первых, Иновлоцкий был студентом моих родителей, а во-вторых, отец Иновлоцкого был другом моего деда, по профессии Иновлоцкий-старший был портной и даже шил мне костюм, когда я был еще в школе. Теперь его сын «шил» мне дело.

На конференции Международного общества за права человека. Юрий Кублановский, основатель Инициативной группы защиты прав инвалидов в СССР Валерий Фефелов, переводчица. Франкфурт-на-Майне, март 1985 года

На конференции Международного общества за права человека. Юрий Кублановский, основатель Инициативной группы защиты прав инвалидов в СССР Валерий Фефелов, переводчица. Франкфурт-на-Майне, март 1985 годаОднако чувствовал он себя явно некомфортно. Большей частью смотрел в пол и надувал усы. В КПЗ меня продержали десять дней, потом отправили в СИЗО и заперли в подвальном карцере вместо одиночки, пока решали, куда посадить. Там те же грязь, холод и темнота, вдобавок еще и то, что называется «сенсорной депривацией»: полная тишина, из-за чего потерялось ощущение времени, а через несколько дней даже стало казаться, что слышу какие-то голоса, пение. (Потом оказалось, что да, пел сосед.) А на стене — оптимистические надписи типа «Рыжий. Тольятти. Ст. 102. Расстрел»: в карцеры сажали сразу после суда еще и приговоренных к смертной казни.

После этого, когда подняли уже в нормальную камеру, она мне показалась просто раем: белый потолок, свет, газеты дают, радио работает. Правда, включалось оно всегда ровно в 6 часов утра советским гимном, и с тех пор, как и все зеки, я эту музыку ненавижу.

Сидели мы вдвоем с «наседкой». Это был бывший капитан милиции, уже получивший 6 лет за взятки. Он ежедневно стращал меня рассказами о зонах — кого-то там перепилили циркулярной пилой, кого-то утопили в бочке с бензином, кого-то сожгли живьем в печке. Наверное, все это была правда, но подтекст был такой: колись, иначе попадешь на зону и живым оттуда не выйдешь.

На следствии я не давал показаний и не подписал ни одного протокола. Теоретически в политических делах это лучшая тактика: приговор и так заранее известен. Где-то через месяц, видя, что Иновлоцкий дело не тянет, КГБ применил свой обычный прием. По закону дела по статье 190-1 подлежали расследованию прокуратурой, но при необходимости включали такую схему: «в связи со сложностью дела» создавалась следственная группа, где формально старшим оставался следователь прокуратуры, но реально дело вели уже следователи КГБ.

Моим следователем был майор КГБ Юрий Соколов. Утром, часов в 9, забирали из камеры, сажали в «Волгу», которая везла через весь город в здание управления КГБ. Там Соколов усаживал меня на табуретку подследственного, заправлял в машинку лист бумаги. Я говорил ему: «Юрий Васильевич, зачем вы это делаете? Знаете же, что ничего я не подпишу…» Но Соколов все равно выстукивал там свои вопросы — и говорил. Говорил он без остановки, о чем угодно, даже о рыбалке, каждую фразу заканчивал вопросительно в расчете ввязать меня в разговор. А я понимал, что делать это нельзя, потому что стоит только ему установить психологический контакт — и дальше говорить уже придется мне, а надо молчать, чтобы ни в чем не проговориться. В какие-то моменты я даже демонстративно клал голову на столик, который стоял перед табуреткой, вроде бы как дремал — только чтобы остановить этот психологический напор.

Был только один момент, когда я вступил в диалог. Это было, когда Соколов сказал: «Расскажите о своих связях с московскими диссидентами» (это его явно интересовало больше всего). Мне тоже стало интересно, что они знают, я спросил: «А кто такие диссиденты? Это вроде не должность и не воинское звание». Соколов поддался: «Ну вот конкретно — Ирина Якир, Бахмин, Шиханович…» На этом диалог и закончился.

Вообще политическое следствие велось методом прямого и довольно циничного торга. Следователь сразу делал предложение: признание своей вины, и сразу из зала суда — домой. Домой очень хотелось, но я уже знал, что заключить честный контракт будет невозможно. Вслед за этим чекисты потребуют публичного покаяния — диссиденты называли его «покаюхой» — для газеты, а то и покажут по телевидению. А самое плохое, что следующим требованием будет дать показания на третьих лиц и легко могут потребовать выступить у кого-нибудь на суде. Это уже было за гранью морально допустимого. Славу Бахмина как раз в то время арестовали, чего я, правда, не знал, но почему-то представил себя свидетелем обвинения у него на суде и сразу понял, что сделать это не смогу.

Было крайне отвратительное ощущение: понимаешь, что летишь в пропасть, а зацепиться не за что — из скалы торчат только какие-то острые крюки. Уже сам лагерный срок в три года мне тогда, как свежему зеку, казался громадным, но висела еще и психиатрия. В наш последний допрос с Соколовым тот прямо сказал, что если я буду продолжать так «странно» вести себя на следствии, то он должен будет провести психиатрическую экспертизу. Намек я понял и стал обдумывать какую-нибудь более гибкую линию поведения, но додумать не успел: через несколько дней меня отправили на экспертизу в Челябинск.

Судебно-психиатрическая экспертиза в СССР строилась в три этажа. Внизу были судебные отделения областных больниц, над ними — региональные экспертизы, на самом верху стоял Институт Сербского. Вулис от меня отбился, так что меня отправили, как и других подследственных из Куйбышевской области, в Челябинск. Это был первый круг психиатрического ада, куда я попал.

Институт Сербского. Маленькая палата Четвертого отделения — второе окно слева на втором этаже, 1984 год© В. Давыдов

Институт Сербского. Маленькая палата Четвертого отделения — второе окно слева на втором этаже, 1984 год© В. ДавыдовСудебное отделение в Челябинске находится на первом этаже здания областной больницы. Там меня заперли буквально в стенной шкаф. Это были шесть квадратных метров — без окна и без форточки, глухая дверь, свет исходит от лампочки за стальным листом, в нем проделаны мелкие дырки, так что из-за интерференции по камере расходятся тусклые круги, и ничего толком не видно. В камере на полу помещаются ровно три матраса, их мы раскладывали на ночь, а днем сворачивали и тупо на них сидели, потому что делать было абсолютно нечего. Ни газет, ни радио, ни игр — ничего, только темнота.

Мы сделали самодельные шашки: выпросили у медсестры зеленку, слепили из хлеба шашки, их раскрасили, собрали доску из клочков газеты, которую выдавали на туалет. Играли с соседом пару дней, пока на обыске все это не отмели. Где-то за несколько дней до окончания экспертизы мне удалось все-таки выпросить книгу, Генрика Сенкевича. Ее я читал одним глазом без очков, потому что иначе в темноте ничего не было видно.

Одним соседом был гопник из Кыштыма, севший за грабеж, вторым — душевнобольной мальчишка шестнадцати лет, который удушил отчима за то, что тот бил его мать. Душевнобольной каждую ночь просыпался и страшно орал. Гопник подскакивал и через меня бил его в живот, чтобы тот замолчал: это работало. И так продолжалось ровно четыре недели.

Меня удивляло, что после первой беседы с психиатром больше меня вообще не вызвали. Один раз только вывели в другой корпус в наручниках на рентген легких. На самом деле там уже был туберкулез, очаги позднее сами зарубцевались, и в каждой тюрьме после флюорографии врачи спрашивали: «Когда вы переболели туберкулезом?» — а я не знал, что ответить. Но психиатры вызвали только на комиссию в последний день.

Там сидела большая комиссия, человек двенадцать, и задали только два вопроса. Один стандартный — «Как вы себя чувствуете?» и второй — «У кого из психиатров вы обследовались в частном порядке?» И тут я сразу все понимаю. Позднее узнал, что единственный из оставшихся на свободе к тому времени член Рабочей комиссии Леонард Терновский написал в Челябинск письмо, в котором говорилось, что врач-консультант комиссии меня обследовал и не нашел признаков душевного заболевания. Документ этот был совершенно неформальным, но в подпольной типографии адвентистов для комиссии отпечатали типографские бланки, так что выглядел он почти официально.

— Эти бумаги производили какое-то впечатление на советских врачей?

— Советские психиатры попадали в ситуацию когнитивного диссонанса: когда вроде бы и понятно, что человека требуется признать невменяемым, но, с другой стороны, есть какой-то непонятный документ на бланке, и его тоже надо как-то принимать во внимание.

В итоге челябинские психиатры сделали примерно то же, что и Вулис: умыли руки, написали, что сделать заключение они не могут, и отправили в Институт Сербского в Москву.

Там я проходил экспертизу в Четвертом («политическом») отделении. В нем было четыре палаты: три открытые и одна на замке для заключенных из «Лефортово». В самой маленькой палате нас было четверо, все с политическими историями. Там был Виктор Гончаров из Кировограда, ранее он учился в Одессе и был в кружке Вячеслава Игрунова. Виктор сидел за классическое «словопреступление»: на вечеринке 7 ноября он произнес тост: «Выпьем за день национальной трагедии русского народа!» Все выпили, и ничего бы не было, но где-то через пару недель Виктор расстался со своей любимой женщиной и объяснил ей, что обещание на ней жениться было просто шуткой. Женщины таких вещей не прощают, но его любимая женщина пошла прямо в КГБ и рассказала там, какой он антисоветчик.

С сокамерником Виктором Гончаровым на волжском пляже. Лето 1983 года

С сокамерником Виктором Гончаровым на волжском пляже. Лето 1983 годаВсе дело так и строилось только на ее показаниях, потому что присутствовавшие на вечеринке все твердо отрицали, причем с пуленепробиваемым алиби: «Пьян был, не помню». Виктор прошел две экспертизы, в итоге его признали вменяемым, он получил три года — как потом мы шутили, по пять месяцев за каждое слово своего неудачного тоста.

Другим был «свидетель Иеговы» Виктор Незнанов. Он родился в семье, принадлежавшей к Истинно православной церкви, отец его погиб в лагерях, мать отказалась от мужа, чтобы воспитать сына. Потом каким-то образом Незнанов стал «свидетелем Иеговы». В Институте Сербского сначала он вел себя тихо, потом занялся обычной для «Свидетелей» проповедью, его начали колоть аминазином. Когда я уезжал и с ним прощался, от уколов он был уже совсем невменяемый. Его отправили в спецпсихбольницу в Могилев, где он просидел до самой перестройки.

Четвертым соседом был «отец русского антисемитизма» Валерий Емельянов.

— Который зарезал жену?

— Именно он. Емельянов был автором книги «Десионизация», которую рассылал по ЦК КПСС. Это был совершенно жуткий тип, и я ни на секунду не сомневаюсь, что жену убил он. Все-таки его и поймали в тот момент, когда он сжигал ее останки на пустыре. Но с ним мы особо не общались, потому что один день как-то поговорили, а потом он вдруг перестал со мной разговаривать. Я Гончарова спрашиваю: «Слушай, в чем дело?» Гончаров был православный, он с ним общался и объяснил: «Он на тебя посмотрел, говорит: нос у него неправильный».

Самое смешное насчет Емельянова — это был обход. Во время обхода все садились, и в палату заходят врачи: завотделением Яков Лазаревич Ландау, за ним Маргарита Феликсовна Тальце… А у Ландау классическая семитская внешность, там даже не надо измерять нос. И бедный Емельянов краснеет, потом зеленеет, смотрит в пол, в ответ на вопросы что-то бурчит. Такое ощущение, что боится, что они тут же начнут пить из него кровь, как из христианского младенца.

Про Институт Сербского рассказывают страшное, на самом деле это довольно цивильное место, максимально приближенное по условиям к обычной психбольнице. Мягкий режим, открытые палаты, из которых днем можно переходить в любую другую, чистые постели, неплохая еда, не хуже, чем в столовой самарского КГБ. Надо только понимать, что надзор — все 24 часа, даже ночью, и все разговоры между собой и с вроде бы добрыми нянечками будут потом записаны в акте экспертизы.

Известно, что в Освенциме, чтобы не шокировать новоприбывший «контингент», была построена копия обычного вокзала. Институт Сербского является точно таким же «освенцимским вокзалом». После тюрьмы там расслабляешься, поддаешься на вроде бы человеческое отношение врачей и забываешь, что каждое сказанное тобой слово не только может быть, но обязательно будет использовано против тебя.

Ну и, например, такая деталь: в Четвертом отделении была полная информационная изоляция — ни радио, ни газет. Вдруг как-то по возвращении с прогулки мы у себя в палате видим на столе газету «Вечерняя Москва». Разворачиваем в недоумении — а там «покаянное письмо» недавно арестованного православного диссидента о. Дмитрия Дудко. Тот плачется, что, «поддавшись влиянию зарубежных антисоветских центров», он совершил преступление против народа и государства. Тут мы посмотрели друг на друга с Гончаровым и оба поняли, почему и зачем газета здесь оказалась.

Моя экспертиза проходила довольно странно. Первое время было ощущение, что Ландау и те, кто за ним стоял, ждали какой-то реакции от диссидентов. Как выяснилось позднее, реакции не было: уже и Леонард Терновский к тому времени сидел, так что написать в Институт Сербского было некому. Дальше все пошло уже по отработанному сценарию.

Вела меня врач Светлана Герасимова, которая была классическим типом советского психиатра. На меня она не взглянула ни разу, смотрела только в журнал и много писала. Писала, писала, писала… Что она там писала, мне было даже жутковато думать. Были, например, такие вопросы: «Как вы вообще видите свое будущее?» Я отвечаю: «Вижу его в черном цвете». Она спрашивает: «А цвет у вас какой — черный ровный или с оттенками?» На этом я понимаю, что она ищет паранойю — это же про зрительные галлюцинации. И все остальное было на том же уровне. В итоге, когда я попадаю в Бутырку, я уже понимаю, что у меня диагноз; он оказался, правда, «диссидентский классический» — вялотекущая шизофрения.

В заключении экспертизы было сказано, что шизофрения проявлялась симптомами «склонности к резонерству, расстройства критических способностей и эмоционально-волевых расстройств». Кто ничего такого за собой не замечал, пусть поднимет руку.

После заключения из Сербского я сразу стал тем, кого у Оруэлла называли non-person. Никакие следственные документы уже не давали подписывать, даже обвинительное заключение, суд проходил без меня. Он определил отправить меня в специальную психиатрическую больницу МВД (СПБ).

Политическая психиатрия возникла еще при Сталине, но до и после него у этого вида репрессии были разные функции. Лучше всех преимущества карательной психиатрии понимал Андропов, который ее всячески расширял: так, известен даже проект целого «психиатрического ГУЛАГа», который Андропов продавил через Политбюро в конце 1970-х годов. Проект предполагал создание еще шести СПБ и значительное увеличение числа коек в психиатрических больницах — на 60 тысяч. Проект, правда, остался неосуществленным: Андропов предпочитал делать гадости чужими руками — в данном случае руками Минздрава и МВД, а там понимали, что в случае чего крайними окажутся они, так что не горели энтузиазмом, особенно министр внутренних дел Щелоков, который лично терпеть Андропова не мог.

Применение психиатрии как политической репрессии было удобно КГБ сразу по нескольким причинам. Во-первых, диссидента, признанного невменяемым, уже не выводили на суд. Никаких политических речей, чисто формальная процедура: заслушали — определили.

Во-вторых, дискредитация диссидентов как душевнобольных. В записках для Политбюро Андропов всего любил указывать: «Есенин-Вольпин, признанный душевнобольным», «душевнобольной Петр Григоренко».

В-третьих, у заключенных СПБ не было фиксированного срока, и он никак не коррелировался со сроком статьи. Я видел людей, у которых по статье было максимумом три года, а сидели они и по восемь, и по двадцать лет.

Ну и, наконец, самое главное — это нейролептики. В лагерях политзеки тоже сидели в жутких условиях, там были и ледяные карцеры, и голод, но всему этому можно сопротивляться, собрав силу воли. А нейролептики волю и сознание разрушают в нуль. В политлагерях постоянно проводились голодовки, в СПБ голодовка известна только одна, и то потому, что о ней вовремя смогли сообщить на волю и за границу. Попытки были. Тогда голодающего привязывали к койке и кололи аминазином и галоперидолом. И через неделю он уже делает все, что ему говорят, потому что вообще не соображает, что делает. Был человек — и нету, хотя физически вроде бы и существует, ну разве слюна течет.

В конце октября 1980 года меня привезли в СИЗО-2 Казани, где находится психиатрическое отделение. Там зеки сидели уже после суда, ожидая перевода собственно в Казанскую СПБ. Отделение было рассчитано примерно на 200 человек, сколько сидело в реальности, трудно сказать, потому что камеры были забиты, как в 1937 году, заняты были даже все места под нарами.

Это был следующий круг ада. Зеки находились там круглый год в одном белье — в холщовых рубахах и в кальсонах, только на прогулку им выдавали халаты. В коридорах с ключами ходили не менты, а санитары — отбывающие срок уголовники. Там в первый же день меня избили в бане. Сначала всех новоприбывших завели в предбанник и стали стричь — одной машинкой и под мышками, и лобок, и волосы на голове. Я отказался, потому что недавно стригся, волосы были короткие, меньше сантиметра, а по тюремным правилам до двух сантиметров разрешалось не стричь. Но это в обычной тюрьме, а здесь, как оказалось, были свои правила.

Санитары вроде согласились, потом вызвали уже голого из бани назад в предбанник и тут же, ни слова не говоря, вшестером начали бить. Я, голый, мокрый, без очков, как-то пытался отбиться, меня, конечно, сбили на пол, один встал на ноги, кто-то другой бил сапогами в лицо и под ребра. Выручили менты, которые прибежали на сигнал тревоги. Санитары начали оправдываться: «Да он нас всех тут кидал…» — шестерых. Все же подстригли — и это было не самое страшное, потому что сразу так же, голого, подняли на верхний этаж в процедурку, где у медсестры уже лежало два шприца: большой с аминазином и маленький с галоперидолом.

После уколов разрешили надеть белье, дали матрас и отправили в камеру. Мест там не было, нашлось только под столом, я бросил туда матрас, упал и уже не смог натянуть на себя одеяло, потому что аминазин начал действовать моментально.

Следующий день был самым страшным в жизни. Он весь прошел в бреду: снились какие-то кошмары, близкие к галлюцинациям. Я проталкивался через какую-то темную узкую пещеру, обдирая локти, выходил в пустыню, где падал в горячий песок, который тут же забивал рот, отчего становилось невозможно дышать. Я возвращался в реальность и чувствовал, что какой-то предмет мне действительно не дает дышать, заполняя рот. Я трогаю его рукой и понимаю, что это мой собственный вывалившийся язык, нечувствительный и совершенно сухой от жажды. Все горло жутко болит от сухости, каждый вдох — как ожог. Камера почему-то пустая, без единого человека. Я выползаю из-под стола и ползу к крану. Доползти на четвереньках до него я смог, но там было цементное возвышение сантиметров на тридцать, на которое я уже не смог подняться. Я сделал несколько попыток, в конце концов упал и так остался лежать. Не знаю, сколько времени я пролежал, но тут открылась дверь, зеки вернулись с прогулки.

Они подняли меня, отволокли назад под стол, налили кружку холодной воды. Я выпил, хотел попросить еще одну, но снова отключился. А вечером снова выволокли в процедурку, где сделали еще два укола, после чего я провалился в новый кошмар.

Неожиданно наутро выволокли в коридор, заставили одеться — в процессе одевания я пару раз сползал по стенке — и на ментовском «уазике» отвезли в СПБ. Как стало ясно позднее, этим днем пытки я купил себе, возможно, целый год жизни. Срок принудлечения считается только с доставки в СПБ. Так что и время, проведенное под следствием в СИЗО, и время, проведенное в психотделении в ожидании очереди, все равно обнуляется. Тот же «диверсант» Андрей Калишин сидел в СИЗО-2 больше года, ожидая, пока его отправят в СПБ; мне удалось проскочить его всего за сутки. Это я говорю на тему о пользе сопротивления и о том, что часто самый сложный и болезненный путь оказывается самым коротким. Поэтому я так уважаю людей, которые это тоже понимают, вроде Петра Павленского.

Когда говорят о СПБ, то часто их тоже называют «психушками», равняя с обычными психбольницами. На самом деле разница примерно такая, как между лагерем бойскаутов и колонией для малолетних преступников. Спецпсихбольница МВД — это тюрьма. Тюрьма внешне: высокая стена, за ней запретная зона, потом еще одна стена, наверху — колючая проволока и провода сигнализации. Внутри это тоже тюрьма: камеры, которые заперты круглые сутки, в двери камеры — только глазок и откидывающееся квадратное окошко, «кормушка»: через нее в камеру подают еду.

В камерах заключенные проводят 23 часа в сутки, на час выводят на прогулку, пять раз в день все отделение разом выводят в туалет. Там грязь, нет места, курить разрешается только в туалете, от дыма в глазах сразу начинается резь. На этом я быстро бросил курить, и сразу по двум причинам. Во-первых, решил, что если могу курить только пять раз в день, то могу и вообще не курить. А во-вторых, хотелось все-таки проверить диагноз Сербского. Ведь когда тебе ставят диагноз «шизофрения», то пусть умом и понимаешь, что это не про психиатрию, а про политику, но все равно невольно начинаешь себя ощупывать — а вдруг что-то есть? Бросив курить, я успокоился, потому что в картину «эмоционально-волевого расстройства» это никак не вписывается.

В самих камерах — теснота, койки поставлены так, что для того, чтобы добраться до места, заключенному надо перескакивать через спинку койки, а то и вообще шагать по соседу. Свободного пространства — примерно пять шагов. Одеты заключенные в легкие хлопковые пижамы, древние и латанные многократно. Выглядели они настолько безобразно, что тех, кто шел на свидание с родственниками, в обязательном порядке переодевали в нечто приличное, потом все это отбирали и снова одевали в лохмотья.

Отделения различаются и по условиям, и по режиму: есть «строгие», лечебные и рабочие. Первое отделение, куда меня привезли, было по определению «строгим» и располагалось в полуподвале. Врач Людмила Петухова, которая меня осматривала и нашла где-то запись о туберкулезе, сама признала: «Мы вас отсюда скоро переведем, потому что у нас идеальные условия для туберкулеза: тепло и сыро». Она поглядела на меня, еще шатающегося и зеленого после уколов, и дала три дня отдыха. После чего назначила лекарства, их в Первом отделении давали всем. Как сказала Петухова: «Лечитесь. У нас лечатся все».

И вот это было самое страшное. Не режим, не постоянное унижение, не неудобства — нейролептики. В Казани я получал дважды в день по 15 миллиграмм мажептила — теперь это лекарство не применяется — и на ночь стомиллиграммовый шарик аминазина. Первую дозу я получил утром, через пару часов была прогулка, по пути назад надо было спуститься на четыре ступеньки. Я подошел к ним — и чувствую, что не могу шагнуть: ноги перестали сгибаться в коленях. Как-то бочком я спустился, а после этого началось уже по полной программе.

Нейролептики вызывают массу побочных эффектов, и одним из них является так называемая неусидчивость. Это странное состояние, когда как будто начинают дрожать все мускулы тела, причем вызывает это очень неприятное ощущение: как будто вся кровь наполнена пузырьками, пузырится и бурлит. Описать это сложно, можно сравнить с тем ощущением, когда отсидишь ногу и потом она отходит, — вот примерно такое ощущение во всем теле. Ни сидеть, ни лежать, ни вообще находиться в статичной позе невозможно — чтобы снять это ощущение, нужно постоянно двигаться. А в камере всего пять шагов, и другие тоже мучаются, им тоже надо ходить. И вот в проходе между койками двое ходят гуськом, синхронно разворачиваясь через каждые три шага, потом они падают обессиленные, а на их место встают двое других. Так от подъема до отбоя и бродили, как зомби.

На аминазин у меня была своя реакция, и тоже плохая. От него закладывало нос, дышать приходилось через рот, который тут же пересыхал. Начиналась тахикардия, я стучал в дверь и пробовал позвать медсестру. Получалось это через раз: когда медсестры занимались своими делами, им было не до зеков. Если приходила, то щупала пульс через «кормушку» и приносила в пластиковом стаканчике корвалол. Помогал он или нет, я не знаю, потому что когда уже казалось, что сердце совсем выскочит, в этот момент я отключался.

А ночью — примерно часа в три — в той камере Первого отделения для нас всех был «подъем». Это лежавший через койку сумасшедший Вася Усов вскакивал и начинал громко, совершенно по-звериному выть. Васю шпиговали на ночь лошадиными дозами аминазина, но это не помогало. Ночью приходилось снова колоть, правда, один мент догадался, стал открывать дверь и бить Усова по голове шваброй — какой Вася ни был псих, но рефлекс срабатывал, тогда Усов замолкал.

Хуже всего было с концентрацией и с памятью. По воскресеньям выдавали ручки писать письма домой, я начинал писать предложение — и на середине забывал, о чем хотел сказать. Сложно было даже разговаривать, иногда возникали комические сцены, когда, беседуя с сокамерником, тоже получавшим лекарства, мы оба вдруг замолкали, потому что теряли нить разговора.

В этом кошмаре в Казанской СПБ прошло два месяца, после чего меня неожиданно вызвали «с вещами» и, ни слова не говоря, отвезли в казанский СИЗО-1. Он был построен еще в начале XIX века, камера находилась в круглой башне; возможно, что именно в ней в 1937 году сидела мать Василия Аксенова Евгения Гинзбург. Оттуда этапом через Свердловск, Красноярск, Иркутск и Читу довезли до Благовещенской СПБ. Причем все это было совершенно незаконно, ибо формально с момента доставки в СПБ я уже не считался арестованным, и принимать «вольного человека» в СИЗО никто не имел права. Тем не менее принимали, сажали в камеру — разве что только поскорее старались отправить на этап дальше.

Этап был очень тяжелым физически и долгим — занял он почти месяц. А Благовещенская СПБ стала уже последним кругом ада. Там было еще хуже.

В СССР было 16 СПБ, и они сильно различались и по условиям, и по отношению врачей. Лучшими были Ленинградская, Алма-Атинская и Черняховская, худшими — Днепропетровская, Ташкентская и Благовещенская. Там все было так же, как в Казани, только еще больше теснота, еще более высокие дозы нейролептиков. Располагалась СПБ в здании бывшей сталинской тюрьмы, позднее к ней делались новые пристройки, причем так, что из двух этажей получалось три, — в новых камерах было сыро, но уже не тепло, и зекам даже разрешалось ночью укрываться бушлатами. Зато сырость процветала плесенью, и во многих камерах в холодные месяцы посередине разливалась постоянная лужа, почти по Гоголю. Влага конденсировалась на потолке, так что ели, накрывшись бушлатами, — иначе в миску сверху капала вода. Совсем плохо в этом смысле было в рабочем Пятом отделении — оно располагалось в здании бывшего картофелехранилища, картошку вывезли — зеков посадили.

Чем Благовещенская СПБ еще отличалась от Казанской — там вместо ментов в коридорах правили уголовники-санитары. Брали осужденных на общий режим и ставили надзирателями над «дураками». «Санитары» приходили сначала смирными, потом им объясняли и показывали, что делать с зеками они могут что угодно, после этого «санитары» начинали бить направо и налево. Били руками, тяжелыми ключами от камер, били ногами, били за слова и просто от нечего делать, для удовольствия. Особенно лютыми были осужденные милиционеры: помню, как бывший капитан милиции Паша Побережный, севший за убийство по пьянке, любил подстерегать в коридоре полупарализованного зека и ставил ему подножки. Тот валился, начинал Пашу материть — тут набегали другие «санитары» и били зека уже в кружок ногами.

В Благовещенске все началось для меня примерно так же, как в Казанской СПБ. Нравы тут были еще грубее. Принимавший меня врач Вячеслав Белановский орал в лицо: «Только попади ко мне в отделение — я тебя на всю жизнь отучу клеветать!» Потом снова мажептил-аминазин. Нейролептики уже, видимо, стали аккумулироваться в организме, и я узнал на себе еще один их побочный эффект — «экстрапирамидные расстройства». Это когда совершенно внезапно судорога вдруг захватывает мускулы шеи, они сжимаются, задирают голову вверх — до такой степени, что становится очень больно. Больно и от судороги, и в затылке. Челюсть отваливается, ничего не можешь сказать, только во весь голос мычишь от боли — и зовешь медсестру. Для купирования таких эффектов в обычных психбольницах дают лекарства-корректоры, но в СПБ их выдавали мелкими и недостаточными дозами, да и то не всегда. Когда судорога проходит, то ощущение, будто бы сильно били, валишься на койку, но неусидчивость быстро поднимает и снова заставляет бегать.

Однако вскоре что-то началось меняться, перевели в отделение получше, лекарства заменили на более мягкие, пусть примерно и с тем же эффектом, — трифтазин и тизерцин.

Сначала я никак не мог понять причину, но разгадку дал вопрос, который мне постоянно задавали все врачи вплоть до начальника СПБ полковника Людмилы Бутенковой: «Почему вас перевели к нам?» Дело в том, что все СПБ имели четкую географическую «сферу деятельности»: в Благовещенскую попадали только из СИЗО в Иркутске и восточнее, я там был единственным, приехавшим «с Запада», как за Уралом называют Европейскую часть России.

С только что освобожденным диссидентом-психиатром Анатолием Корягиным у Василия Аксенова. Корягин, Аксенов, жена Корягина Галина. Вашингтон, лето 1987 года

С только что освобожденным диссидентом-психиатром Анатолием Корягиным у Василия Аксенова. Корягин, Аксенов, жена Корягина Галина. Вашингтон, лето 1987 годаСам я понимал, что перевод устроил КГБ, который хотел таким образом заслать меня так далеко, чтобы Любаня и диссиденты не смогли получать информацию. Казань находилась ближе, туда из Самары можно было приезжать раз в месяц на свидания, в Благовещенск требовалось не только задорого и долго лететь, но нужно было еще и разрешение от самого КГБ — пограничная зона. Также в Самару возвращались освобождавшиеся из Казанской СПБ самарцы, с ними тоже можно было передавать информацию.

Постепенно, наблюдая честное недоумение врачей, я стал догадываться, что где-то что-то в этой огромной карательной машине не сработало, какие-то колесики не зацепились. Наверное, амурский КГБ не получил насчет меня никаких указаний, отчего в МВД и возникло недоумение. Альтернативно появилась версия, что я какой-то «блатной», которого высокое начальство по настоянию высокопоставленных родителей по каким-то эзотерическим причинам решило поместить именно в Благовещенск.

Версия эта укрепилась, когда приехала мама на свидание — через Москву, где она была на приеме у Петра Рыбкина, бессменного начальника всех СПБ Советского Союза. Для врачей и для Бутенковой Рыбкин был главный бог — только ему они подчинялись.

Как только я все это вычислил, то собрал остатки мозга и начал развивать целую схему мистификации. Когда врачи задавали тот самый вопрос, я многозначительно темнил, «наседкам» в камере рассказывал фантастические истории: «принял» отца членом-корреспондентом в Академию наук, «произвел» его из капитанов запаса в полковники, договорился до того, что, оказывается, он служил на фронте с Брежневым. Все это было чистым бредом, но что может быть правильнее в абсурдной ситуации, чем бред? Спасибо «Алисе в Стране чудес» — именно так там и рекомендуется поступать. Если они назначили меня «шизофреником», почему я не могу назначить отца «боевым другом» Брежнева?

И все это сработало, а в конечном итоге даже меня спасло — ну или, по крайней мере, спасло мои мозги. Не прошло и полугода, как лекарства отменили совсем и перевели в лучшее рабочее отделение. Обычно зеки туда просились и ждали по году, я попал, можно считать, почти моментально.

Это было странное чувство: как будто тебя вытащили из темного подвала снова на свет божий и почти в райский сад. Лужа все равно присутствовала под койкой, но на подоконниках стояли цветы, на стенах висели картины руки неизвестного тюремного художника — копии шишкинских «Мишек» и репинских «Бурлаков на Волге». Некоторые зеки ходили в своей одежде, разрешалось переходить из камеры в камеру, в одной стоял телевизор. Где-то в двухстах метрах оттуда Паша Побережный бил ногами инвалида, а тут можно было всегда одернуть не в меру ретивого «санитара».

В Шестом рабочем отделении я и просидел до смерти Брежнева. Днем мы работали на швейке, потом была прогулка, вечером играли в шахматы. Мне присылали много книг и журналов — от «Иностранной литературы» до «Религии и жизни». Я распланировал время: каждый день полтора часа занимался английским, еще полтора часа — немецким, потом читал беллетристику, чтобы не разучиться говорить, — вокруг особо поговорить было не с кем.

Егор Егорович Волков, отсидевший 20 лет в СПБ за организацию забастовки в Находке (фото вскоре после освобождения в 1988 г., через полгода он умер)

Егор Егорович Волков, отсидевший 20 лет в СПБ за организацию забастовки в Находке (фото вскоре после освобождения в 1988 г., через полгода он умер)Одна из вещей, которые я понял в Благовещенске, — это то, что ходящее до сих пор представление о диссидентах как о маленькой группке московских интеллектуалов в корне неверно. В мое время в Благовещенской СПБ с 1967 года сидел Егор Егорович Волков, устроивший забастовку бригады строителей в Находке; рабочий из Хабаровска Александр Денисов, «стихийный троцкист», написавший целый трактат о необходимости мировой революции; рабочий Анатолий Аваков, который отсидел свой первый срок на политзоне за надписи на избирательных бюллетенях; сварщик из Петропавловска-Камчатского Саша Симкин, который разбрасывал листовки в ГУМе в Москве; преподаватель ПТУ Владимир Турсунов из Иркутска, создавший со своими учениками кружок «истинных ленинцев»; наконец, Николай Бородин, который устроил громкую протестную акцию с политическими речами в поселке Черниговка Приморского края.

Все эти люди были чистыми политическими диссидентами, и репрессии против них куда лучше показывают существовавший в стране протестный потенциал, чем действия московских интеллигентов, пусть об этих людях никто и не знал, пока я уже не передал информацию о них из СПБ. КГБ понимал, что правозащитники опасны не столько сами по себе, сколько как организующее ядро всего этого протестного брожения.

На прогулочном дворике 11 ноября 1982 года присутствовавший дежурный врач тихо сказал мне: «Ну вот, случилось то, чего мы и вы так боялись. Андропов…» Фраза была, конечно, очень странной: в конце концов, он был офицером МВД, а я его заключенным. Однако в ней было зерно истины: в МВД очень нервно восприняли избрание Андропова и ждали неприятностей (позднее они оправдались, когда Андропов устроил там чистку). В ситуации межвременья, когда начальство МВД потеряло ориентиры, они решили отделаться от меня и в январе выписали из СПБ.

Это была еще не свобода — непосредственно на свободу из СПБ выписывали очень редко. Это был лишь перевод в Самару, в знакомую ОПБ к Вулису. Тот снова на другой день явился поговорить, перевел из буйного отделения в спокойное, потом вообще пристроил в санаторное, вернее, военно-экспертное, но с очень мягким режимом. Какие-то таблетки там давали пить, чего я, конечно, не делал. А летом состоялась комиссия врачей — не без присутствия «врача в штатском»: тот сидел со своей гэбульной папочкой, не очень шифруясь, даже халат просто набросил на плечи.

Уже через месяц после освобождения я поехал в Москву. Большинства знакомых диссидентов там не было, все сидели, но было много новых лиц, и все было почти по-старому. Не было «Хроники текущих событий», но издавался гораздо более полезный «Бюллетень В». «Хроника», как периодическое издание, уже не справлялась с потоком информации; «Бюллетень В», изобретенный сидевшими к тому времени Иваном Ковалевым, Алексеем Смирновым и уехавшим Владимиром Тольцем, издавался в формате новостной ленты и был гораздо оперативнее.

Не было Хельсинкской группы, но за год до этого возникла «Группа доверия между Востоком и Западом», и она неизбежно эволюционировала в правозащитную организацию. Как раз когда я был в Москве, ее члены держали голодовку в защиту только что осужденного Олега Радзинского (сына Эдварда Радзинского). Позднее «Группа доверия» стала ядром контркультурного движения времен ранней перестройки.

C сотрудниками Фонда помощи политзаключенным Линой Тумановой и Кириллом Поповым. Оба они будут арестованы в 1985 году, Кирилл выйдет при Горбачеве, Лину выпустят из «Лефортово» умирать от рака. Осень 1983 года

C сотрудниками Фонда помощи политзаключенным Линой Тумановой и Кириллом Поповым. Оба они будут арестованы в 1985 году, Кирилл выйдет при Горбачеве, Лину выпустят из «Лефортово» умирать от рака. Осень 1983 года— Сталкивались ли вы с солженицынским Фондом помощи политзаключенным?

— Да, он функционировал точно так же. Мне даже довелось присутствовать при комической сцене, когда некий самозванец [Борис Михайлов], решив, что распорядитель фонда Андрей Кистяковский, первый переводчик Толкиена, неправильно исполняет свои обязанности, объявил распорядителем себя. Через неделю все вернулось на свои места: духовник самозванца — тот был православным — потребовал от него бросить «бесовское дело», что и было сделано. Должность распорядителя фонда была «расстрельной» — всех предыдущих распорядителей неизбежно сажали, — но даже на нее стояла очередь.

Поэтому позднее я очень удивился, когда стал читать, что будто бы «диссидентское движение в начале 1980-х годов было разгромлено». Это простое повторение заявления замглавы КГБ Семена Цвигуна, которое тот сделал еще при живой Хельсинкской группе в 1981 году, и причем не первое: в первый раз об этом объявил Андропов еще после дела Якира—Красина. Чекисты ведь еще и мифоманы, любящие выдавать желаемое за действительное. Я лично никакого «разгрома» не заметил.

В Самаре мы собрались вчетвером и стали помогать фонду. Заводили переписку с диссидентами, находившимися в ссылке и в СПБ, посылали им посылки с едой. В самой Самаре в то время купить из съедобного было особо нечего, но фонд снабжал бульонными кубиками, витаминными концентратами соков, маслом, шоколадом «Тоблерон». У меня было свое хобби: через информцентры УВД я разыскивал пропавших заключенных СПБ. Таким путем нашел Льва Убожко, о котором уже лет десять никто не слышал. Написал ему якобы от имени брата, Лева тут же подхватил игру, так мы переписывались, он смог получать посылки (в СПБ они разрешались только от родственников).

Отъезд в эмиграцию с Киевского вокзала, 28 октября 1984 года

Отъезд в эмиграцию с Киевского вокзала, 28 октября 1984 годаСамарский КГБ, конечно, что-то знал, дважды за полгода мне попытались снова пришить дело: первый раз за «тунеядство», второй раз — когда кто-то поджег Дом-музей Ленина в Самаре. После допроса по этому делу тот самый Дымин, который за девять лет нашего «знакомства» стал уже подполковником, вышел со мной на улицу, сел на лавочку и сказал извиняющимся тоном: «Слушай, ну я им говорил, что ты здесь ни при чем, — но разве они будут слушать?..» В управлении к этому времени сменилось начальство, Кинарова уже не было, зато явно были какие-то внутренние трения.

«Но вообще, — продолжил Дымин, — имей в виду, что мы многое знаем. Так что если не хочешь снова ехать на Восток — езжай на Запад». Я удивился: «А отпустите?» — «Да конечно, сделай только вызов — и уезжай».

Одним из мифов о диссидентах является то, что у них якобы «всегда был выбор между лагерем и эмиграцией». Да, кого-то высылали насильно, кому-то в Москве действительно предлагали эмигрировать, но это про Москву, а не про СССР. Оттуда уехать было почти невозможно, и никто никогда не предлагал, даже если диссидент и просился. Из Украинской Хельсинкской группы смог уехать, не отсидев, только Владимир Малинкович, разрешили эмигрировать еще женщинам — Надие Светличной и Нине Строкатой, да и то после отсидки. Всех остальных членов группы отправили за решетку, даже тех, кто был готов уехать сам. Обычно разрешали только уже отсидевшим, тем более, как в моем случае, известным на Западе, — лишняя головная боль КГБ была не нужна.

С Кронидом Любарским в Вене, ноябрь 1984 года© Галина Салова

С Кронидом Любарским в Вене, ноябрь 1984 года© Галина Салова— Расскажите о вашей жизни на Западе.

— Я уехал в октябре 1984 года, уже из Вены позвонил Крониду Любарскому, они с Галей Саловой приехали в Вену и немного меня сориентировали по западным реалиям. Почти год я жил в Европе, читал лекции для Amnesty International, выступал на II Сахаровском конгрессе в Лондоне в 1985 году.

Потом в Америке писал для «Радио Свобода» и «Голоса Америки», два года работал в организации Center for Democracy in the USSR, которой руководили Владимир Буковский и член Хельсинкской группы Юрий Ярым-Агаев. Последние американские годы работал программистом в крупной компании, хотя и писал для «Нового русского слова» колонку с хроникой событий перестройки.

На концерте «A Conspiracy of Hope» Amnesty International со Стингом и Брайаном Адамсом. Нью-Джерси, июль 1985 года

На концерте «A Conspiracy of Hope» Amnesty International со Стингом и Брайаном Адамсом. Нью-Джерси, июль 1985 года— На видео знаменитого концерта «Заговор надежды», который устроила в 1986 году в Нью-Джерси Amnesty International, вы на одной сцене со Стингом и Боно. Расскажите, что это была за история.