Мы начинаем большой разговор о неомодернизме — дискуссию, в которой мы хотим осмыслить неомодернизм как явление, почувствовать его внутреннюю динамику и ритм, поговорить о возможностях и пределах, которые он предлагает. Антон Гинзбург — художник, активно работающий с большой формой 2010-х в различных медиа и на нескольких континентах. В интервью мы попробовали нащупать смыслы, из которых исходит эта форма, и понять ее внутреннюю логику.

— Что представляет собой найденная вами форма? Расскажите о ней и о том, как вы смотрите на проблему формы в современном контексте.

— Моя арт-практика последних лет — это исследование, заданное в рамках формально-структурного метода, который равно применим к живописи, скульптуре, кино и, возможно, даже к осмыслению личной биографии. Как человеку, рожденному в Ленинграде, мне органически близка и знакома ленинградская линия формализма — ГИНХУК и ОПОЯЗ. Однако подобный интерес к работе Матюшина, Шкловского, Тынянова, к формалистскому анализу искусства и кино в моем случае свободен от ностальгии. Стилизация формалистами, как известно, не поощрялась. Да, я изучаю заданную в начале XX века методологию формалистов, но при этом ищу пути ее адекватного применения к сегодняшнему дню. За последние сто лет она перетерпела множество преломлений и интернациональных интерпретаций (достаточно вспомнить хотя бы американский минимализм или бразильское движение «тропикалия»). Все это необходимо принимать во внимание.

Тема формы для меня, безусловно, является центральной. Но я далек от классических модернистских поисков чистой, идеальной формы. Форма в моих работах всегда находится в развитии, во взаимодействии с внешним контекстом, материалом, историей, всем, что оказывает на нее свое деформирующее действие. То есть мои работы — это, скорее, попытка сконструировать некоторую аналитическую систему, внутри которой я мог бы наблюдать за развитием формы: за ее семантическими, материальными и историческими превращениями. И хотя я использую язык модернизма, в моем случае это уже совсем не язык универсальных чистых форм. На них оставили вмятины и моя личная биография, и исторические и культурные процессы, на эту биографию повлиявшие: условия посткоммунизма, эмиграции, антропоцена.

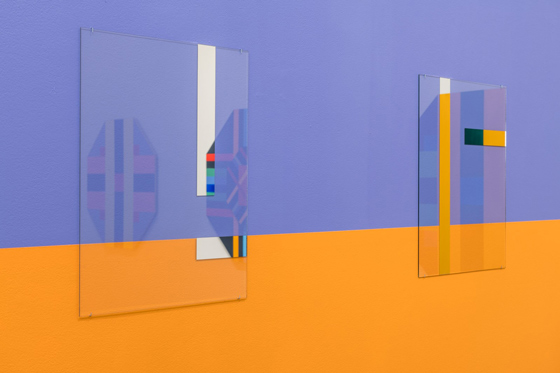

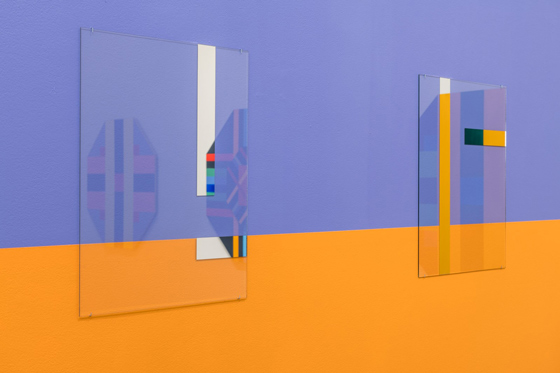

Цветопространственная инициатива (Нью-Йорк) #2 (2017) и COEV композиции #4, 3, 5, 1 (2016). 3х6 м. Эмаль, акрил, зеркальное стекло (4 листа 45x60 см)

Цветопространственная инициатива (Нью-Йорк) #2 (2017) и COEV композиции #4, 3, 5, 1 (2016). 3х6 м. Эмаль, акрил, зеркальное стекло (4 листа 45x60 см)— Неомодернизм — большой процесс, который зародился намного раньше 2010-х, но за последнее десятилетие стал узнаваемым интернациональным стилем. В чем значение этого явления?

— Честно говоря, значение неомодернизма для меня остается несколько размытым. В моем понимании это некая общая широкая тенденция переоценки наследия модернизма. Но если присмотреться повнимательнее, то оказывается, что за этим пространным термином существует и соперничает множество зачастую взаимоисключающих видений самого этого искусства.

Существует реальная опасность, что в процессе популяризации авангарда он окажется деидеологизированным, а его политические установки и, главное, структурно-формальный метод — перевернутыми. В результате нам останется одна лишь китчевая декорация.

Меня сейчас интересует тема поиска новой коллективности и синтеза искусств. Что, если попытаться возобновить прерванные в 20-х годах прошлого века исследования, но теперь с использованием современных технологий и реалий?

Моя цель — не избавиться от этого напряжения, а, скорее, наоборот, привлечь внимание к динамическим структурам, позволяющим увязать разнородные явления, не жертвуя при этом их внутренней сложностью.

Приведу как пример мой опыт сотрудничества с американским архитектором-модернистом Стивеном Холлом. Проблема синтеза искусств и коллективного трудового сотрудничества для него центральна во всех его практиках. Вместе мы разработали несколько пространственных работ, предполагавших именно взаимодействие архитектуры и искусства на стадии проектирования. Нечто подобное происходило и в практиках советской архитектуры. Любопытно, что и в своей педагогической работе в качестве профессора Колумбийского университета Холл настаивает на тех же самых принципах синтеза и сочетания мультидисциплинарных перспектив. Так, на критику тезисных проектов студентов магистратуры архитектурного факультета он приглашает не только архитекторов, но и художников и музыкантов (я тоже принял участие в такой дискуссии). Делает он это именно для того, чтобы привить студентам модернистские традиции взаимодействия различных искусств и способов контакта с пространством.

На фото (последовательно): ORRA_2D_05, 2017; ORRA_2D_03, 2017; ORRA_2D_02, 2017; ORRA_2D_01, 2017.

Дерево, пигмент, акрил. 60х60 см

— Как вы смотрите на свою работу в контексте неомодернизма?

— Повторюсь, что к понятию неомодернизма я отношусь настороженно. Мне интересна тема универсализма, но не тоталитарного, стирающего все различия, а универсализма как поиска общих точек сборки и нитей напряжения между самыми разнообразными проявлениями человеческого опыта. Меня интересуют общность конфликтов, стыковки различных рядов как внутри личной биографии, так и в культуре в целом. Моя цель — не избавиться от этого напряжения, а, скорее, наоборот, привлечь внимание к динамическим структурам, позволяющим увязать разнородные явления, не жертвуя при этом их внутренней сложностью. Мне равно чужды нормативные модели как западных, так и российских институтов власти.

Хождение по морю (2013). 30 минут (превью, 2'20"). HD-видео, объемный звук

К примеру, моя кинотрилогия «Гиперборея» (2011), «Хождение по морю» (2013) и «Туро» (2016) была посвящена постсоветской географии и ее взаимодействию с историей через пейзаж постсоветского пространства. В фильме «Хождение по морю» я использую подход эстетики факта. Основной демонстрируемый тут факт — исчезновение Аральского моря. Обсуждение этой экологической катастрофы в период перестройки было для меня одним из первых столкновений с экологическим кризисом (и проявлением антропоцена в глобальном масштабе).

В визуальном искусстве для меня крайне значимо качество формальной сделанности и экспрессии, некий формальный диктат и грамматика, которые выражают материальность произведения через экономию выразительных средств. Тут я согласен с Владиславом Стржеминским, что the social influence of art is indirect — социальное влияние искусства всегда не линейно, а косвенно.

Цветопространственная инициатива (Хьюстон) #1 (2018) и COEV композиции #13, 14, 8, 6 (2016). 261х522 см. Эмаль, акрил, зеркальное стекло (4 листа 45x60 см)

— Ваши работы последних лет (Color-Space Initiatives, ORRA Series) производят впечатление выходом в масштаб и некой по-новому понятой декоративностью. Насколько вам важны эти темы?

— Интерпретация этих серий как декоративных слишком поверхностна. Мне гораздо ближе модернистский поиск конструкции и установка акцента на материальности произведения и экономии выразительных средств.

Color-Space Initiatives («Цветопространственные инициативы») и серии ORRA стали продолжением моей канадской выставки, посвященной педагогике конструктивизма. В обеих работах я применил пространственно-цветовые эксперименты матюшинского «КОРНа» («Коллектива расширенного наблюдения»). Формат этих композиций отсылает к пропорциям видеоэкранов. Зеркальные же поверхности отражают окружающую среду и «вписывают» это отражение в минималистические цветовые сочетания. Статус этих работ колеблется между «товаром» и ауратическим объектом, деконструирующим исторические и формальные факторы, влияющие на его восприятие.

В своей работе я стараюсь быть внимательным как к советской, так и к западным линиям.

— Как вы видите разницу между работой с формой, которая была у конструктивистов, Матюшина, в супрематизме, и вашей работой?

— Между художниками начала XX века и мной — очевидный временной зазор. В течение этих ста лет советский авангард и модернизм не находились в герметично закупоренном состоянии, словно джинн в бутылке. Их ДНК, их тактики и приемы продолжали жить и развиваться. Возникали всё новые трактовки, и устраивались всё новые эксперименты. Так, я уже упоминал тропикалию в Бразилии и минимализм в США — и этим примеры не ограничиваются. Мне, как выходцу из России, близок и интересен советский исторический авангард, но как человек, живущий в Нью-Йорке и окончивший аспирантуру в Барде, я хорошо понимаю, как западное искусство интерпретирует советский модернизм. В своей работе я стараюсь быть внимательным как к советской, так и к западным линиям. При этом заниматься копированием того или иного стиля мне совершенно неинтересно. Вместо этого я стремлюсь проанализировать накопленную историю применения формальных приемов и предложить свое продолжение этого эксперимента в современных условиях.

Сгоревшие конструкции (2016). Деталь. По мотивам «Пространственных построений» А. Родченко. Обожженное дерево. Размер скульптуры: 152x244x205 см

Сгоревшие конструкции (2016). Деталь. По мотивам «Пространственных построений» А. Родченко. Обожженное дерево. Размер скульптуры: 152x244x205 см— Как вы воспринимаете современные процессы, происходящие в российском искусстве? Кем вы видите себя — интернациональным автором российского происхождения, каким стал Илья Кабаков, или для вас важнее западная/американская сцена? Или какая-то третья позиция?

— Тенденции, которые я наблюдаю в современном российском искусстве, — это продолжение литературного подхода к визуальности, где конкретное произведение нередко становится частью большего нарратива и принимает дидактичную форму. Чувство материала и конструкции приносится в жертву кураторскому повествованию, а сами работы начинают сводиться к иллюстрации последнего.

Конечно, я — в первую очередь, нью-йоркский художник и более активен на западной сцене, чем в России. Я прожил в Нью-Йорке большую часть своей жизни, получил здесь высшее художественное образование. Мое положение — это положение человека транснациональной субъективности (a hyphenated identity): с одной стороны, мне присуще интимное понимание культуры и языка, а с другой — чувство дистанции, связанной с эмиграцией в 1990-х и адаптацией к западному контексту. Тем не менее у меня сохранилась сильная и живая связь с русской культурой через язык, образность и историю. Мне понятна и интересна траектория русской культуры, и многие процессы, которые я наблюдаю у нового поколения русских художников и поэтов, занимают и меня. Я стремлюсь преодолеть нормативную культурно-колониальную западную позицию, когда незападным художникам позволяется перейти барьер отчуждения только путем самоэкзотизации и «экспорта» локальных тем. Я хочу разрушить иерархическое отношение к искусству Восточной Европы, свойственное послевоенному модернизму, и инфантилизацию Востока Западом посткоммунистического периода.

Серия плакатов «Метаконструктивизм» (2016). На фото последовательно: ВХУТЕМАС, Конструкция/Композиция, Культур Лига, Эсперанто. Цифровая печать, 92х122 см

— Что такое большой стиль, стиль эпохи? Какие, на ваш взгляд, у него задачи?

— Я не думаю, что сейчас существует некий большой стиль. Скорее — соприкасающиеся тенденции. В современном искусстве сосуществуют различные практики, которые часто даже не пересекаются. Но помимо вопроса стиля задача художника — это, прежде всего, реагирование на происходящие процессы как форма создания знания.

— Расскажите об одной из ваших недавних работ.

— В этом году я установил самую масштабную для себя паблик-арт-скульптуру в посольстве США в Москве. На этот проект меня пригласила организация Art in Embassies в 2014 году, еще при администрации Обамы. Потом установка несколько раз откладывалась ввиду политического напряжения последних лет. Скульптура называется «Звездоглаз: Орион», и она о том, как в процессе наблюдения за небом возникает связь человека с космосом, где зритель становится основным действующим лицом. Представляет она собой семиметровую вертикальную конструкцию, окрашенные элементы которой задают направление взгляда, а зеркальные отражают зрителя и окружающий мир. Черное бронзовое пятиугольное основание повторяет очертания созвездия Орион. Для меня это был достаточно сложный проект ввиду его явно политической роли и размещения, и я намеренно попытался создать инструмент «наблюдения» за общим пространством неба, нежели идеологический фетиш.

Звездоглаз: Орион (2016). Нержавеющая сталь, бронза, патина, краска. 678x244x335 см

Звездоглаз: Орион (2016). Нержавеющая сталь, бронза, патина, краска. 678x244x335 см— Какие авторы для вас имеют значение — от кого вы отталкиваетесь? (Приходит на ум, например, Франциско Инфанте.) Расскажите о расстоянии, отделяющем вас от этих фигур.

— Из российских художников мне, безусловно, близки Юрий Соболев, а также группа «Движение» и непосредственно Франциско Инфанте. У меня дома висит его фотография из серии «Жизнь треугольника». В проекте «Хождение по морю» об Аральском море я использую зеркальную конструкцию как некую связь между Инфанте и «Человеком с киноаппаратом» Дзиги Вертова. Это зеркало становится метафорой камеры, страдающей амнезией, камеры, которая неспособна записывать изображение, так как фигура в кадре постоянно движется. Но, в отличие от скульптур 60-х того же Инфанте или Роберта Смитсона и Дэна Грэма, мои конструкции занимают свое место в пейзаже только временно, они никогда не остаются в нем навсегда, не превращаются в ленд-арт. Через медиа кино они становятся изображением внутри изображения (кино), таким образом выстраивая историческую дистанцию по отношению к практикам шестидесятых годов прошлого века.

Франциско Инфанте. Из цикла «Добавления» (1983)

Франциско Инфанте. Из цикла «Добавления» (1983)Для меня был важен период учебы в магистратуре в Барде. Эта программа считает себя в некоторой степени преемником Black Mountain College, который, в свою очередь, был Баухаусом в изгнании (после прихода нацистов к власти в Германии). Именно учеба в Барде подтолкнула меня к пересмотру педагогики конструктивизма, которой несколько лет спустя я посвятил выставку «Синее пламя: конструкции и инициативы» в музее SAAG (Southern Alberta Art Gallery) в Канаде (2016). Проект состоял в том, что я проделал серию формальных упражнений из программы ВХУТЕМАСа по отделениям живописи, скульптуры, полиграфии, архитектуры, фото, текстиля и кино.

В Барде на меня оказали большое влияние киноструктуралисты Джеймс Бенинг и Питер Хаттон (последний был деканом кафедры кино и видео), на которых, несомненно, повлияли работы Дзиги Вертова. В свою очередь, в живописи мне близко то, что Дэвид Джозелит в статье под названием «Живопись вне себя», напечатанной в журнале October, обозначил как transitivity — то есть процесс визуализации циркуляции произведения в разных контекстах. Многие из художников, упомянутых в этой статье, — Чейни Томпсон, Ребекка Куэйтман, Эми Силман, Сэди Беннинг, Ник Маус — преподавали в Барде в период моей учебы. Мультидисциплинарность программы и диалог с одноклассниками, многие из которых уже достаточно серьезно работали в искусстве, также оказались для меня крайне ценными.

Цветопространственная инициатива (Хьюстон) #2 (2018) и COEV композиции #7, 10 (2016). Деталь. 261х261 см. Эмаль, акрил, зеркальное стекло (2 листа 45x60 см)

Цветопространственная инициатива (Хьюстон) #2 (2018) и COEV композиции #7, 10 (2016). Деталь. 261х261 см. Эмаль, акрил, зеркальное стекло (2 листа 45x60 см)Из современных художников мне нравится то, что делают Мэтт Коннорс, Николь Эйзенман, Керстин Брач и Гвидо ван дер Верве. Сам я сейчас концентрируюсь на живописной практике, провожу много времени в студии, где готовлю все самостоятельно: от панелей для живописи до грунта и красок. Последние я смешиваю сам из пигментов, то есть концентрируюсь на непосредственной студийной работе и еще раз убеждаюсь, насколько в случае с визуальным искусством верно утверждение Карла Маркса, что «практика — критерий истины».

Другие работы художника можно увидеть на его сайте.

Понравился материал? Помоги сайту!

В разлуке

В разлуке

Кочевники-сновидцы Евгении Дудниковой

Кочевники-сновидцы Евгении Дудниковой Взгляд из космоса на советское искусство

Взгляд из космоса на советское искусство Едва заметный пакет телеологии

Едва заметный пакет телеологии Текст о том, как барокко шевелится под тканью мира

Текст о том, как барокко шевелится под тканью мира Мыльный колосс, гендерная клетка и ностальгия

Мыльный колосс, гендерная клетка и ностальгия Цех приема и первичной обработки концептуализма

Цех приема и первичной обработки концептуализма «Программирование — это материал, где слова превращаются в форму»

«Программирование — это материал, где слова превращаются в форму» Свет как чертеж, свет как конфликт, свет как воспоминание

Свет как чертеж, свет как конфликт, свет как воспоминание «Настало время транскодирования образов окружающего мира»

«Настало время транскодирования образов окружающего мира» Арсеньев, Клюшников, Суслова, Куртов, Горяинов о побеге из институций, поиске знания и образовании

Арсеньев, Клюшников, Суслова, Куртов, Горяинов о побеге из институций, поиске знания и образовании Сон в плохом 3D и каркас небесной сферы

Сон в плохом 3D и каркас небесной сферы Есть ли живопись после Чаушеску

Есть ли живопись после Чаушеску