Colta Specials

Colta SpecialsПодземелье

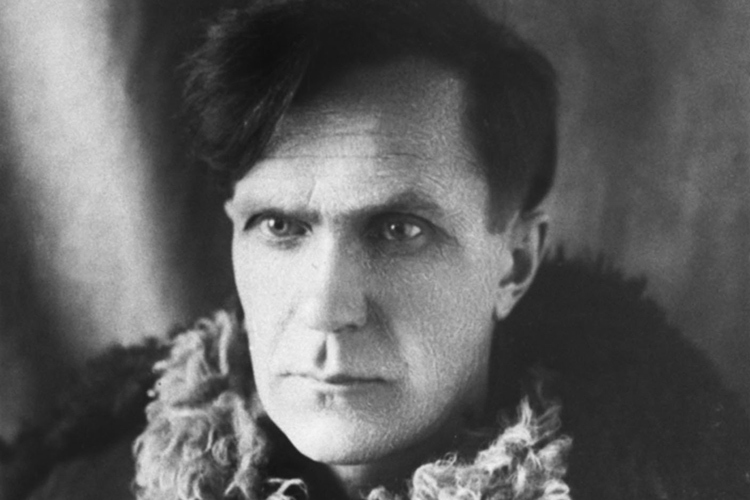

© ТАСС

© ТАССВ день рождения Варлама Шаламова COLTA.RU публикует текст о нем Сергея Лебедева, написанный для первого тома собрания сочинений писателя, выходящего в шведском издательстве Ersatz.

Писать о Шаламове, казалось бы, невозможно: категорическая, вопиющая несовместимость опытов. Но есть жанр, все-таки дающий возможность это сделать, — прочтение судьбы; есть гипотеза, что великие книги не вырастают буквально из опыта, а как бы заранее выбирают себе в авторы того, кто уже готов, кто сможет. И в этом смысле имеют значение не только конкретные события, конкретный отрезок биографии, каким бы длинным, как, например, лагерный срок Шаламова, он ни был: имеет значение целокупная архитектура судьбы, ее мотив и движущие силы, которые всегда больше, чем опыт.

* * *

Первый штрих судьбы — наследство рождения.

Сам Шаламов напишет об этом в «Четвертой Вологде»:

«Отец мой родом из самой темной лесной усть-сысольской глуши, из потомственной священнической семьи, предки которой еще недавно были зырянскими шаманами несколько поколений, из шаманского рода, незаметно и естественно сменившего бубен на кадило, весь еще во власти язычества, сам шаман и язычник в глубине своей зырянской души...

Сама фамилия наша — шаманская, родовая — в звуковом своем содержании стоит между шалостью, озорством и шаманизмом, пророчеством».

Шаман. Буквально: тот-кто-знает. Человек, который способен спускаться в Нижний мир и подниматься в Верхний — по Древу мира. Посредник в общении с духами, видóк потусторонних пространств; говорящий с мертвыми.

А Варлам Шаламов, выходит, сын шамана.

Эта оптика — если не воспринимать ее с последней буквальностью — как бы просветляет биографию В.Ш., задает древние, тысячелетние культурные координаты, в которых, как в проявителе, обнаруживает себя метафизический чертеж шаламовской судьбы, ее силы и законы.

Третий, самый младший, брат, отмеченный с детства физическим недугом — болезнью Меньера, которая сама по себе близка к трансу, с детства чувствующий свою избранность, но отказывающийся от духовного призвания — наследства отца, мальчик, «последний во всех играх», не желающий брать в руки охотничье ружье, убивать живое; впоследствии — прогрессирующая глухота, как бы сохраняющая пространство для внутреннего голоса, возрастающего в значении, — эти физические и событийные детали так потрясающе богаты прямыми аллюзиями к собирательному образу шамана, что можно было бы и удариться в мистику, предположить в Шаламове действительного духовидца.

Но нет: скорее, сама великая неслучайность его биографии, возможность различить в ней, как внятное созвездие — среди хаоса, древнюю структуру мифа, спроецированную на обстоятельства жизни и черты характера, означает, что шаманские аллюзии — лишь частный язык, помогающий увидеть, как с самых ранних лет в ребенке уже взрастал творец, способный — уже в буквальном смысле — спуститься на самое дно Нижнего мира и достичь высот Верхнего; для шамана критерий истинности — индивидуальный опыт, пишут антропологи, и это удивительным и парадоксальным образом совпадает с шаламовским кредо литературы факта.

…Отец Шаламова — тоже сюжет для духовного текста, притчи, — ослеп еще до революции. Отец не увидел новый советский мир, мир без Бога; и Шаламов водил его, слепца, на антирелигиозные диспуты, где отец отстаивал Бога, а сын «учился крепости душевной».

Учился крепости душевной…

Ему предстояло — увидеть.

* * *

В каноне мифа не бывает случайным и место рождения; в случае Шаламова это более чем верно. Вологда — северный русский город; город двоящийся, троящийся, четверящийся (Шаламов насчитал именно четыре Вологды), существующий в несложимых — и вынужденно сосуществующих ипостасях, в непримиримом конфликте нравственных начал.

Вот одна Вологда:

«Нет в русском освободительном движении сколько-нибудь значительного деятеля, который не побывал бы в Вологде хотя бы на три месяца, не регистрировался бы в полицейском участке… Вот этот классический круговорот русского освободительного движения — Петербург — тюрьма — Вологда — заграница, Петербург — тюрьма — Вологда — и создал за несколько веков особенный климат города, и нравственный, и культурный. Требования к личной жизни, к личному поведению были в Вологде выше, чем в любом другом русском городе».

А вот другая:

«Царское правительство вербовало из вологодских рекрутов самую надежную тюремную стражу, конвойные полки и часовых на тюремные башни… Свое место в царской империи вологжане заняли, охраняя тюремные замки и защелкивая тюремные замки.

Выражение “вологодский конвой шутить не любит” вошло в историю революционного движения, укрепилось в тюремной традиции и после революции дошло до наших дней, вписав надлежащие сведения в охрану концлагерей двадцатых, тридцатых, сороковых годов».

…Вечная тяжба пленника и тюремщика; город ссыльных и город стражников, разросшийся в ХХ веке до масштабов страны, превратившейся в эти две Вологды, кандальную и конвойную, — случайно ли, что именно оттуда, из города-предвестия, и вышел тот, кто стал свидетелем и обратным пророком России, разделенной, по словам Анны Ахматовой, на «тех, кто сидел, и тех, кто охранял»?

Той России, где сместились все пропорции, «зона», тюрьма, лагерь разбухли, как утроба людоеда, а свободная человеческая жизнь уменьшилась до клетушки, до записной книжки памяти; той России, о которой Ахматова сказала в «Реквиеме»:

Это было, когда улыбался

Только мертвый, спокойствию рад.

И ненужным привеском качался

Возле тюрем своих Ленинград.

* * *

Говорящие совпадения, провозвестия, страшные рифмы судьбы — ими измеряется, в них выражается точность человеческой жизни, способность жить по призванию, может быть, не до конца ясному еще тебе самому.

В 1927 году Шаламов учился в Московском государственном университете. Однажды в комнату в общежитии подселили нового человека.

«Новый сосед был татарин, маленький, стройный, гибкий, плохо владевший русским языком. По вечерам, когда все пять жителей комнаты брались за книги и конспекты и громко говорить было запрещено, новый жилец раскладывал на койке тетрадки и, размахивая руками, что-то шептал. Это был Муса Залилов, будущий Джалиль.

…Какие кому суждены испытания, в двадцатые годы сказать было нельзя».

Муса Джалиль попадет в плен и будет в 1944 году казнен в немецкой тюрьме, оставив после себя «Моабитские тетради», сборник стихотворений, сохраненный другими пленными; Шаламов в это время будет отбывать свой третий (второй колымский) срок.

10 февраля 1929 года Шаламов был арестован как троцкист и получил во внесудебном порядке три года лагерей. Так в его жизни возникла буква Т (сокращение от «троцкизм»), специальный литер, использовавшийся в приговорах, лагерная метка, которая потом, на Колыме, станет меткой смерти.

Он отбывал срок в Вишерском лагере на Северном Урале, лагере, кровно и административно связанном с будущим Колымы, строил комбинат в Березниках. Вишерой управлял Эдуард Берзин — влиятельный чекист, один из идеологов раннего советского проекта социальной инженерии, «перековки» человека с помощью принудительного труда, алхимического избавления классовых врагов от их классовой сущности; позже Берзин возглавит трест «Дальстрой», созданный ЦК для добычи колымского золота.

На Вишере уже рождался лагерь будущего, колымский лагерь; арестантов били, пытали, конвой стрелял в ослабевших, отстающих. Но эпоха еще зловеще гримасничала, паясничала; будущее являло себя словно в кривом зеркале; берзинская логика «перековки» вкупе с особенностями лагерной экономики еще, бывало, давала заключенным даже преимущества по сравнению с вольными.

Шаламов напишет позже: «Я много встречал потом ссыльных, а то и просто вербованных работяг, бежавших из Березников из-за плохих условий быта. Все они вспоминали одно и то же: “раскормленные рожи лагерных работяг”».

«Раскормленные рожи» потом превратятся в опухшие — от голода; в рассказе «У стремени» Шаламов опишет этот прорыв будущего, буквальную смычку двадцатых и тридцатых, свидетелем которой он стал на Вишере, когда в центральный лагерь привели этап с дальних лесоповалов, где уже царили совсем иные порядки.

«Летом 1929 года я первый раз увидел этап с Севера — большую пыльную змею, сползавшую с горы и видную далеко. Потом сквозь пыль засверкали штыки, потом глаза. Зубы там не сверкали, выпали от цинги. Растрескавшиеся, сухие рты, серые шапки-соловчанки, суконные ушанки, суконные бушлаты, суконные брюки. Этот этап запомнился на всю жизнь».

Запомнившийся как откровение, вишерский этап почти дословно пройдет перед читателем еще раз в «колымском» стихотворении Шаламова «Тост за речку Аян-Урях»:

Я поднял стакан за лесную дорогу,

За падающих в пути,

За тех, что брести по дороге не могут,

Но их заставляют брести.

За их синеватые жесткие губы,

За одинаковость лиц,

За рваные, инеем крытые шубы,

За руки без рукавиц…

Повторяющееся зеркало времени; когда Шаламов освобождался из Вишерского лагеря, ему сделало предложение лагерное начальство:

«Говорил Иван Гаврилович Филиппов, начальник Управления Вишерских лагерей:

— Значит, хочешь уехать. Прощай, желаю удачи. Берзин хотел тебя взять на Колыму.

— Я, товарищ начальник, на Колыму — только с конвоем.

— Не шути плохую шутку, — сказал Филиппов. Через шесть лет я был привезен с конвоем на Колыму и пробыл там семнадцать лет. Но не сделался суеверен. И Берзин, и Майсурадзе были расстреляны в конце 1937 года».

* * *

После Вишеры Шаламов возвратился в Москву; писал, сотрудничал в журналах. То главное, что осталось неопубликованным, впоследствии уничтожат родные — сама судьба не оставит выбора, текстовой опоры в прошлом, того, к чему можно было бы вернуться.

«Я набирал силу. Стихи писались, но не читались никому. Я должен был добиться прежде всего необщего выражения. Готовилась книжка рассказов. План был такой. В 1938 году первая книжка прозы. Потом — вторая книжка — сборник стихов.

В ночь на 12 января 1937 года в мою дверь постучали:

— Мы к вам с обыском. Вот ордер.

Это было крушение всех надежд».

Первая книга прозы так никогда и не вышла на родине при жизни автора.

Варлам Шаламов был осужден на пять лет лагерей и отправлен на Колыму.

* * *

Колыма неразрывно связана с древним металлом ненависти, зависти и корысти — золотом. Советская власть уже изъяла церковные ценности, открыла специальные скупочные магазины, но золота — чтобы оплачивать индустриализацию, делать валютные закупки оборудования, материалов, технологий — золота, твердой валюты, все равно не хватало. Поэтому и был образован в 1931 году трест «Дальстрой», непосредственно подчинявшийся ЦК ВКП(б), энкавэдэшное государство в государстве.

«Дальстрой» быстро разросся в мегалагерь, лагерь лагерей. На его территории за редкими исключениями даже не было органов советской власти, документация — секретна. «Дальстрой» постоянно рос, охватывая новые территории; вначале он занимал площадь, равную площади Швеции, в конце — пятикратно большую — 2,256 млн кв.км, что составляет примерно одну седьмую часть СССР.

«Дальстрою» подчинялся Севвостлаг, СВИТЛ, Северо-Восточный исправительно-трудовой лагерь; СВИТЛ на деле был системой, включавшей сотни лагерей; заключенные занимались горным делом, сельским хозяйством, дорожным строительством: лагерь вобрал в себя все сферы, все отрасли вольной жизни,

Именно СВИТЛ, через который, по округленным и неокончательным данным, прошло около 800 000 человек, сделал топоним Колыма именем нарицательным; название реки — названием планеты.

«Колыма ты, Колыма, чудная планета, девять месяцев зима, остальное лето» — самая знаменитая строчка из колымского фольклора точно отражает это ощущение оторванности Колымы от остальной страны; туда доставляли морем (поэтому большую Россию еще называли материком), а с планеты Колымы можно было только «уйти на Луну» — «умереть» на языке заключенных.

Именно географическая обособленность, отторжение или поглощение лагерем всего, что есть не-лагерь, превратили Колыму в идеальное место преступления, где нет посторонних свидетелей и только сам убитый может встать, воскреснуть — и рассказать.

* * *

Когда Шаламов прибыл на Колыму, он застал еще прежние порядки его вишерского знакомца Берзина; берзинская пайка еще давала возможность жить.

«Но уже в Москве судьба Берзина была решена. Уже готовились и размножались приказы о новом вине, вливавшемся в старые мехи.

Уже готовилась инструкция, чем заменить старые мехи. Все это везли на Колыму фельдъегеря вслед за нами».

Колыма готовилась стать лагерем уничтожения — Большой террор 37-го года пришел и сюда; пайки уже готовились урезать, отказников от работы — расстреливать, равно как и других «враждебных элементов».

Шаламов написал короткий рассказ, который так и называется: «Как это началось».

«Внезапно стало так, что никто никого не угощал ничем, все стали есть, что-то жевать украдкой, наскоро, в темноте, нащупывая в собственном кармане хлебные крошки. Поиски этих крошек стали почти автоматическим занятием человека в любую свободную его минуту. Но свободных минут становилось все меньше и меньше.

Много месяцев день и ночь на утренних и вечерних поверках читались бесчисленные расстрельные приказы. В пятидесятиградусный мороз заключенные-музыканты из “бытовиков” играли туш перед чтением и после чтения каждого приказа. Дымные бензинные факелы не разрывали тьму, привлекая сотни глаз к заиндевелым листочкам тонкой бумаги, на которых были отпечатаны такие страшные слова. И в то же время — будто и не о нас шла речь. Все было как бы чужое, слишком страшное, чтобы быть реальностью. Но туш существовал, гремел. Музыканты обмораживали губы, прижатые к горловинам флейт, серебряных геликонов, корнет-а-пистонов. Папиросная бумага покрывалась инеем, и какой-нибудь начальник, читающий приказ, стряхивал снежинки с листа рукавицей, чтобы разобрать и выкрикнуть очередную фамилию расстрелянного. Каждый список кончался одинаково: “Приговор приведен в исполнение. Начальник УСВИТЛ полковник Гаранин”».

* * *

Полтора десятилетия спустя Шаламов покинул Колыму — навсегда. В рассказе «Поезд» он описывает, как попал на вокзал в Иркутске, первом большом, настоящем городе на пути обратно.

«Все было привычно: паровозные гудки, двигавшиеся вагоны, вокзал, милиционер, базар около вокзала — как будто я видел только многолетний сон и сейчас проснулся. И я испугался, и холодный пот выступил на коже. Я испугался страшной силе человека — желанию и умению забывать. Я увидел, что готов забыть все, вычеркнуть двадцать лет из своей жизни. И каких лет! И когда я это понял, я победил сам себя. Я знал, что я не позволю моей памяти забыть все, что я видел. И я успокоился и заснул».

Наверное, в этот момент и начались «Колымские рассказы». «Необычная форма для фиксации исключительного состояния, исключительных обстоятельств, которые, оказывается, могут быть и в истории, и в человеческой душе», как аттестовал их сам Шаламов.

* * *

Было бы непростительной ошибкой воспринимать «Колымские рассказы», в первую очередь, как нехудожественное свидетельство очевидца, а саму литературную форму — рассказ — как следствие такого фактологического, документального подхода.

В лице Шаламова литература, сама муза Мельпомена оказались там, где, казалось бы, никакое писательство невозможно; но парадоксальным образом Шаламов, постулировавший смерть классической литературы, ее непригодность для описания жесточайших опытов ХХ века, на самом деле раздвинул границы письма, привел его к новому единству формы и содержания; шаламовская художественность — в самой архитектонике письма, она возникает не в содержании, а в ритме, соотношении частей и целого, сказанного — и не сказанного; архаичная и абсолютно модернистская одновременно, она соответствует сущности лагеря как явления: модернистского проекта, отбрасывающего человека в древность, в темную архаику, в антицивилизацию.

Великое мастерство Шаламова — в том, что о колымском лагере нельзя написать роман; и дело не столько в том, что роман предполагает длительность жизней, которой нет, сколько в том, что роман строится на определенной плотности, связности существования, его плоть — взаимообусловленность бытия, разворачивающаяся во времени; в колымском лагере, в хаосе умирающих одиночек, роман был бы ложью, литературной натяжкой.

Да и самой авторской способности примечать, запечатлевать — только на вдох, на рассказ, на один след. У героя «Одного дня Ивана Денисовича» были другие дни и еще будут; у героев Шаламова стерты и прошлое, и будущее, всякий день — последний; спор Шаламова и Солженицына о лагерной прозе вырастает в том числе и из этой разности временных измерений.

Мир Шаламова — всегда за секунду до смерти; бытовало и бытует до сих пор поверье, что в зрачке убитого запечатлевается лицо убийцы; вот и шаламовский мир — отпечаток в зрачке мертвеца, в емкой радужке, которой, впрочем, нужно вместить не слишком много.

Его ГУЛАГ — пространство смерти, а не жизни, пусть ничтожной, по Солженицыну.

Певец ужаса, экзистенциально более сложного состояния, чем страх; но он не пишет об ужасе, ужас встает (вырастает) из его письма. Пожалуй, так работать со словом, с шелестами его, шепотами, писать так, будто сами слова боятся того, что ими написано, умел только Кафка.

Кажется, что рассказы — связный нарратив, а на самом деле они — вспышки света во тьме; самое важное — то, что остается за гранью, во швах, в стыках повествования, неописуемое — то, откуда дышит бездна доязыкого мира.

То есть это размороженные, отдышанные мгновения; подступы к ничто, свидетельства его реальности. В рассказе «Детские картинки» Шаламов описывает, как нашел на помойке тетрадку с детскими рисунками; ребенок (видимо, сын кого-то из лагерной охраны) рисовал мир — в виде лагеря.

«Товарищ мой заглянул в тетрадку и пощупал листы.

— Газету бы лучше искал на курево. — Он вырвал тетрадку из моих рук, скомкал и бросил в мусорную кучу. Тетрадка стала покрываться инеем».

Так же покрываются инеем листы с расстрельными списками; иней — дыхание небытия, и каждый предмет, каждый фрагмент памяти существуют постольку, поскольку они согреты, воскрешены, оживлены усилием, прикосновением; под ними, между ними — коренной, темный, несказанный пласт, откуда — как тачки с рудой — поднимаются к нам на поверхность рассказы. Шаламов никого НЕ водит буквально по аду, ибо никто не выдержит погружения.

С тревожной настойчивостью Шаламов возвращается в записях к теме усеченности, ограниченности годного к литературному выражению опыта, к соотношению между запомнившимся и вытесненным, выразимым и невыразимым; чувствует физически границу применимости искусства — как границу вечной мерзлоты — и сдвигает ее.

«Неописанная, невыполненная часть моей работы огромна. Это описание состояния, процесса — как легко человеку забыть о том, что он человек. Так утрачивают добро и без какого-либо (вступления) в борьбу сил, что всплывает, а что тонет.

Все не описано — да и самые лучшие колымские рассказы — все это лишь поверхность, именно потому, что доступно описано».

«38-й год на Колыме. Где он лежит, в каком углу, что из него забыто, что осталось? Сразу скажу, что осталось не главное, осталось не самое яркое и не самое большое, а как бы не нужное тогдашней жизни. В 38-м году не было внезапного погружения в нищету, в ад, я уходил, увязал туда каждодневно и повсечасно, ежедневно и еженощно».

«Все это — Дерфель, голландец Фриц — все это поймала моя память, а то безымянное, что умирало, било, толкало, заполнило большую часть моего существа, те дни и месяцы, — я просто не припомню».

«16 июня. Что-то упущено очень важное, черное что-то, клубок человеческих тел в грязном бараке, толкают друг друга. Что-то, о чем я не написал. Все время уговариваю себя вспомнить, найти время вспомнить и забыл — стер в памяти какой-то шаг, какой-то первый страх».

То безымянное, что умирало, било, толкало… Черное что-то, клубок человеческих тел в грязном бараке…

Автор — возьмем другой образ — как шахтер в шахте памяти, и сечение шахтного ствола всегда мизерно относительно объемов и размеров окружающих пород.

Поразительно, что в годы, когда Шаламов начал писать «Колымские рассказы», на другом краю, на другой стороне Земли другой писатель, отставной флотский лейтенант, участвовавший в знаменитой охоте на немецкий линкор «Бисмарк», командовавший ракетным катером во время кровавого дня «Д», высадки союзников в Нормандии, десантным судном — в операции по захвату острова Валхерен, когда союзники потеряли 23 из 24 десантных барж, человек, глубоко пораженный тем, как война меняет людей, — отставной лейтенант Royal Navy Уильям Голдинг опубликовал роман «Повелитель мух», который с той же пристальной страстью исследует пласт абсолютной архаики, пещер и первых костров, который всегда с нами, стоит только копнуть вглубь.

* * *

Рассказ — всегда некий случай; в лагерном мире, где каждый вопрос — о жизни и смерти, эта анатомия случаев, которыми движется судьба, предстает особенно явно. Орудия судьбы, ее лики, образы, сцепки — вот невольный предмет шаламовского исследования. Судьба может явиться в виде ослабевшей утки, которую можно поймать, отдать нарядчику и откупиться от смерти; обернуться чистым, писарским почерком, дарующим работу в тепле; предстать внезапным арестом следователя, который недавно выписал ордер на твой арест; ударом лиственного полена — оглушили и отобрали последний хлеб; давним, во времена Гражданской войны и первого красного террора, расстрелом твоего школьного учителя химии — уроков химии у тебя не было, и ты не можешь сдать фельдшерский спасительный экзамен; собственно, эта фетишизация судьбы, сводимость ее к объекту и есть свидетельство архаичности лагерного бытия, древней трагедийности, когда человек стоял один перед роком, не имея защит в институтах, поруках цивилизации, а рок мог принять любое обличье, делая весь мир потенциальной опасностью.

В этом смысле лагерь — голое, не имеющее защит, перил, правил пространство, постоянное открытое игре судеб, как зловещее казино; при этом пространство подчинено именно случаю, фатуму, а не рацио, интеллекту, тут не работает ни один добросовестный план, ни один замысел, и жить нужно одним днем — тем самым еще больше обособляясь и атомизируя жизнь.

Выиграть все же можно; так выигрывает свою жизнь герой «Тифозного карантина», выживший на золотых приисках, попавший в карантин и не желающий возвращаться обратно, на верную смерть. Герой — или сам Шаламов — перестает откликаться на свою фамилию, когда ее выкрикивает нарядчик, собирающий этапы «на золото», называется чужими именами, становится всеми — и никем; Золото ищет его, как Циклоп — греков в пещере, а он, Никто, растворяется в других и дожидается угля, отправки на угольную шахту, где нет той жестокости, что на золотых рудниках, словно золото распространяет ее вокруг себя, «фонит» ею.

Лагпункты, пересылки, прииски, лесоповалы — это новое кочевье, абсурд неясных подневольных перемещений, вакуум знания о причинах и следствиях. При этом лагерь — перевернутая мозаика большого мира, состоящая из выброшенных, вычеркнутых, лишних; но и в лагерь докатываются потрясения, волны с Большой земли, становясь лагерными «парашами» — фекальное название для новостей как нельзя лучше передает чудовищное смешение верха и низа, смертельный карнавал слухов и приказов, порождающих новые, уже внутрилагерные, дела, новые аресты арестантов; ведь и в лагерях идет следствие, растут сроки, как ногти у мертвеца: лагерь длит человека в себе. Шаламов, получивший в 1943 году новый приговор за то, что назвал эмигранта Ивана Бунина русским классиком, сам был жертвой этого гротескного удвоения несвободы.

* * *

По записям, по дневникам видно, что во время работы над «Колымскими рассказами» Шаламов серьезно интересовался современной физикой: мелькают имена Бора, Ферми.

Его лагерь — это мир физических законов, поглотивших, уничтоживших нравственные; мир чистых градусов и калорий. Жизнь ведь вообще — это чрезвычайно узкий коридор, диапазон условий между холодом и жаром, светом и мглой, кислородом и водородом, буквально два-три деления на бесконечных шкалах; вне этого коридора, отрезка — только смерть, как на других, безжизненных, планетах Солнечной системы, как на земной планете Колыма.

На этой планете смещены, искажены пропорции нормального — даже в мелочах.

«Во всей больнице на сотню коек был один термометр. Стекляшка изменила свою ценность, свой масштаб — ее берегли, как драгоценность. Только тяжелым и вновь поступающим больным разрешалось измерять температуру этим инструментом».

«Геологоразведчики, лагерные начальники держали своих жен в крупных поселках, местах, где маникюрши создавали себе целые состояния».

«И Крист подумал: Миролюбов прав. Это слишком русское счастье — радоваться, что невинному дали пять лет. Ведь могли бы дать десять, даже вышака».

Время, само время там тоже течет по-другому:

«…От начала и конца этих событий прошло, должно быть, много времени — ведь месяцы на Крайнем Севере считаются годами, так велик опыт, человеческий опыт, приобретенный там. В этом признается и государство, увеличивая оклады, умножая льготы работникам Севера».

На этой планете — хотя, казалось бы, лагерь — такое место, где все обнажено, открыто явлено, там не может быть советских умолчаний и лжи, отравляющих, затемняющих воздух воли, — на этой планете ложь еще более тотальна и цинична.

И все лгут, никто не тот, за кого себя выдает, за каждым — веер выдуманных прошлых, ибо правда опасна там, где нет доверия и друзей, а ложь может быть спасительна: назовешься плотником, хотя ты юрист, ветеринаром, хотя ты знаток эсперанто, — и получишь еще один день жизни, день в тепле, а там… Врет даже топография, ибо лагерные картографы — вовсе не картографы, а только назвались ими, чтобы избежать золотых забоев.

Лагерная ложь вообще становится единственным смягчением, смазкой режущего, остроугольного, запредельного существования, далеко выходя за пределы понятий «ложь во благо» или «ложь во спасение». Ситуативная, здесь и сейчас, реактивная ложь — короткий эквивалент длинной способности забывать, ложь и забвение отчасти родственны; в рассказе «Мой процесс» Шаламов постулирует противоречие между опытом как основой нравственности — и фатальной невозможностью жить по опыту.

«Что толку в человеческом опыте? — говорил я себе, сидя на земле под темным окном Федорова. Что толку знать, чувствовать, догадываться, что этот человек — доносчик, стукач, а тот — подлец, а вот тот — мстительный трус? Что мне выгоднее, полезнее, спасительнее вести с ними дружбу, а не вражду. Или, по крайней мере, — помалкивать. Надо только лгать — и им, и самому себе, и это — невыносимо трудно, гораздо труднее, чем говорить правду. Что толку, если своего характера, своего поведения я изменить не могу? Зачем же мне этот проклятый “опыт”?»

…Даже голод, от которого умирают заключенные, не называется голодом, смерть приходит в лукавой маске; а лечение ведется зачастую вопреки воле больных, ибо болезнь дарует спасение от смертельного труда.

«…РФИ — таинственные буквы в диагнозах историй болезни, переводимые как резкое физическое истощение, или, чаще, полиавитаминоз, чудное латинское название, говорящее о недостатке нескольких витаминов в организме человека и успокаивающее врачей, нашедших удобную и законную латинскую формулу для обозначения одного и того же — голода».

Из-за голода, не называемого голодом, на Колыме происходят странные превращения веществ, возникает лагерная алхимия — отчаянная попытка хотя бы чуть-чуть раздвинуть коридор жизни; неприемлемое нравственно становится приемлемым, несъедобное вчера — съедобным завтра.

«С теми, кто запустил руки в бочку, не случилось ничего недоброго. Желудок и кишечник, тренированный на Колыме, справился с солидолом. А к остаткам поставили часового, ибо солидол — пища машин, существ бесконечно более важных для государства, чем люди».

А самое главное — на этой планете отсутствует нравственная гравитация, тяготение законов морали; там нет даже первичных свойств собственности, принадлежности, правил владения вещами, есть только голая сила как закон; поэтому мир этот — в отсутствие нравственного закона — абсолютно подвержен распаду, энтропии.

Поразительна в данном сюжете реальность, буквальность метафоры; ее физическая выраженность.

Мир лагеря — конечный мир, где ничто не трансцендентно и все исчислимо: дрова, махорка, дни, пища; мир, уверенно стремящийся к близкому концу.

И все щепится, распадается, делится на какие-то уменьшающиеся частицы: крошки, кусочки, остатки, щепотки — о, как внятен у Шаламова этот язык частиц, язык распада!

Мир дробей, где люди убывают, как убывает, съеживается, тощает их тело.

Убивает все — тачка, лопата, еда, не являющаяся едой, порода в забое, снег, нары; все смертельно. Нет опоры. К чему ни прикоснись, все несет смерть. Все есть смерть.

Даже не яд, не что-то проникающее, как нож… Человек как бы зажат между предметами, и они — бесстрастно, мертво — изнашивают его, убивают — как бы не совершая убийства, а просто выманивая энергию, заставляя тратить последние силы (которых всегда мало, в том мире вообще всего крайне мало).

Они грозно вырастают в значении, эти ломы, лопаты, тачки, бревна, глыбы камня, становясь неподъемными — пока сам человек легчает; будто прежде покорные предметы взяли теперь власть и установили свою вещную тиранию.

И нельзя сказать, кто или что убило… Умер.

То есть там, где нет нравственной гравитации, нет и традиционной драматургии, нет трагедии.

«Теперь надо было искать другого партнера для пилки дров». И все.

Собственно, это трагедия отсутствия трагедии.

Трагедию — некому переживать, потому что высшие чувства уже отняты.

В физике есть понятие «меченый атом»: метод меченых атомов применяется, чтобы отследить поведение определенных элементов в химических процессах, в обороте материи; увидеть — проследить — тайные тропы, метаморфозы веществ; вопреки естеству заглянуть туда, куда человек заглянуть не может.

В рассказе «Лида» Шаламов напишет:

«Литерник, “литёрка”, обладатель самой опасной буквы Т. Листочек тонкой папиросной бумаги, вклеенный в личное дело Криста, листочек тонкой прозрачной бумаги — “спецуказание Москвы”… “На время заключения лишить телеграфной и почтовой связи, использовать только на тяжелых физических работах, доносить о поведении раз в квартал”… Буква Т в литере Криста была меткой, тавром, клеймом, приметой, по которой травили Криста много лет, не выпуская из ледяных золотых забоев на шестидесятиградусном колымском морозе».

Т, метка смерти; рассказ, который ведется с точки зрения атома, а не экспериментатора; рассказ о смерти, ибо в лагерном мире смерть приходит быстрее, она всегда рядом, мир этот проводит ее, как хороший проводник — электричество.

Умирают, погибают люди, вещи, память; вот глубоко верующий забыл имя одного из апостолов, будто апостола перевели в другой лагерь, и никто не может ничего подсказать, никто уже не помнит; украден шарф, исчезли письма, а там, на воле, родные жгут архив отца Шаламова, а потом и его собственный архив; спецотряд НКВД убивает собаку, якутскую суку с человеческим именем Тамара, которая уже встречалась с ними, помнит что-то об учиненной ими жестокой расправе в тайге, расправе, которой не осталось иных свидетелей; но все это сохранится — благодаря человеку, меченному буквой Т в личном деле.

Человеку, который будет иметь право написать: я был в аду, как Данте.

* * *

Но если ад Данте — это ад виновных, он построен на вертикали христианской культуры, то ад Шаламова — это ад невинных, а потому это даже не ад, поскольку ад предполагает Божественную справедливость; это нечто новое, ужасающее именно отсутствием Бога.

И не случайно Бог есть центральное умолчание «Колымских рассказов»; в рассказе «Необращенный» Шаламов скажет:

«— У меня нет религиозного чувства, Нина Семеновна. Но я, конечно, с великим уважением отношусь...

— Как? Вы, проживший тысячу жизней? Вы — воскресший?.. У вас нет религиозного чувства? Разве вы мало видели здесь трагедий?

— Нет, — сказал я неслышным голосом, холодея от внутреннего своего опустошения. — Разве из человеческих трагедий выход только религиозный?»

В лагерном шаламовском мире Бога нет; но есть проклятие, по силе равное Божественному: проклятие труда.

В лагере любой труд — главное наказание, приближающее смерть. «Труд создал человека» — расхожая фраза Энгельса, одного из небожителей коммунистической идеи, здесь обращается в полную противоположность: труд развоплощает. И это не сизифов труд, абсурдная игра ума; а именно труд как разрушительная сила, приложенная к человеку.

* * *

Шаламова отличает невероятная — врачебная, фельдшерская — точность в различении, понимании живого и мертвого; собственно, эти два слова весят больше всего в его языке и всякий раз хирургически точны: «Умер Сталин, и началась новая жизнь с новыми надеждами, живая жизнь с живыми надеждами».

Точность эта вырастает из главного его вопроса: что же есть жизнь, как выживают там, где выжить невозможно?

У Шаламова есть рассказ «Заклинатель змей», написанный как бы за мертвого автора, во исполнение его невысказанной воли; в сущности, любой рассказ Шаламова, однажды ставшего никем — и всеми, взявшего себе имена множества заключенных, живых, погибших, свободно перемещающегося между тем и этим светом, мог бы быть рассказом от имени покойника. В каком-то смысле можно сказать, что он и сам не выжил, а лишь отсрочил смерть; судьба оказалась много длиннее жизни, и жизнь — вопреки естеству — протянулась, продлилась еще, покуда длилось, отливалось в форму рассказов потустороннее свидетельство.

В «Заклинателе змей» Шаламов пишет:

«А человек живет. Может быть, он живет надеждами? Но ведь никаких надежд у него нет. Если он не дурак, он не может жить надеждами. Поэтому так много самоубийц. Но чувство самосохранения, цепкость к жизни, физическая именно цепкость, которой подчинено и сознание, спасает его. Он живет тем же, чем живет камень, дерево, птица, собака. Но он цепляется за жизнь крепче, чем они. И он выносливей любого животного».

Здесь мы подходим к важнейшей теме: Шаламова часто упрекают в том, что он не оставляет читателю никакой надежды (а ведь якобы надеждой и жив человек), постулирует необратимость человеческого распада, невозможность спасения в духе, в вере, в чем-то высшем, отрицает гуманизм как таковой.

Мне же кажется, что Шаламов, совершивший многолетнюю экспедицию в смерть, к ее полюсу, как раз не считает распад необратимым; просто механизм — или, если угодно, иррациональная логика — спасения, открытый им, действительно кардинально противоречит «общим местам» гуманистической философии.

Три ключевых рассказа для этой темы — «Воскрешение лиственницы», «Сентенция», «Перчатка».

«Сентенцию» вообще хотелось бы цитировать целиком, ибо это свидетельство о первых шагах возвращения из бездны. Не чувства, не память: сам язык, сила языка — вот проводник на этом пути.

«Смерть, такая близкая совсем недавно, стала понемногу отодвигаться. Не жизнью была смерть замещена, а полусознанием, существованием, которому нет формул и которое не может называться жизнью».

«Потом появилось у меня… равнодушие — бесстрашие. Я понял, что мне все равно — будут меня бить или нет, будут давать обед и пайку — или нет… Этим равнодушием, этим бесстрашием был переброшен мостик какой-то от смерти».

«Язык мой, приисковый грубый язык, был беден, как бедны были чувства, еще живущие около костей.

…Я был испуган, ошеломлен, когда в моем мозгу, вот тут — я это ясно помню — под правой теменной костью — родилось слово, вовсе непригодное для тайги, слово, которого и сам я не понял, не только мои товарищи. Я прокричал это слово, встав на нары, обращаясь к небу, к бесконечности:

— Сентенция! Сентенция!

…Я шептал это слово, выкрикивал, пугал и смешил этим словом соседей. Я требовал у мира, у неба разгадки, объяснения, перевода. А через неделю понял — и содрогнулся от страха и радости. Страха — потому что пугался возвращения в тот мир, куда мне не было возврата. Радости — потому что видел, что жизнь возвращается ко мне помимо моей собственной воли».

Язык есть жизнь; но и возвращение языка — еще только первый шаг.

В следующем по хронологии рассказе «Перчатка» Шаламов описывает, как с него, оказавшегося в больнице, на зыбком пути к спасению, из-за пережитых цинги и голода целиком сходила кожа; с рук были сняты врачами две перчатки. Снова буквальное, физиологическое тождество метафоры и события; ветхий человек совлечен, новый родился; «те, старые пальцы не могут разогнуться, чтобы взять перо и написать о себе». А новые пальцы могут, но на них — прежний дактилоскопический узор, свидетельство преемственности, памяти и непрощения.

Самая главная, незамечаемая история Шаламова — история второго рождения; критики думают, что это все тот же, колымский, человек пишет, — нет, другой, тот умер, а новый родился.

С новой неуживчивой, обнаженной кожей; тот, кто заповедует помнить зло раньше добра.

И третье, может быть, самое главное правило воскрешения, второго рождения, духовный закон, открытый Шаламовым и описанный в рассказе «Воскрешение лиственницы», — нельзя воскреснуть одному, ценой забвения других, ценой беспамятства; только принимая на себя память и долг, человек возвращается и живет вторую жизнь.

«Лиственница в московской квартире дышала, чтобы напоминать людям их человеческий долг, чтобы люди не забыли миллионы трупов — людей, погибших на Колыме.

Слабый настойчивый запах — это был голос мертвых.

От имени этих мертвецов лиственница и осмеливалась дышать, говорить и жить.

Для воскрешения нужна сила и вера. Сунуть ветку в воду — это далеко не все. Я тоже ставил ветку лиственницы в банку с водой: ветка засохла, стала безжизненной, хрупкой и ломкой — жизнь ушла из нее. Ветка ушла в небытие, исчезла, не воскресла. Но лиственница в квартире поэта ожила в банке с водой».

Итак, жизнь по Шаламову — это не биологическая сила, которая конечна. В ней все-таки, сколь бы мало ее ни оставалось, всегда есть возможность полного возрождения. Она может истончиться, почти иссякнуть, уподобиться неживой силе камня, воды; но в ней всегда скрыта великая синекдоха, перенос общего на частное.

И не самосохранение ведет жизнь вперед, а охранение вечно сущего таинства второго рождения. Человек размолот, уничтожен — а встает! Не бессознательной силой природы, а силой памяти духа. Дух был изгнан, уничтожен, но и он возвращается, ибо вечен, ибо он всюду — в глазах ласки, бросающейся на охотника, в ветвях стланика, приветствующих весну. И шлак, уголь, прах — восстает и говорит!

То есть выживание в лагерной ледяной пустыне случайно, и дух не спасает от смерти буквально; но если выжил, то дух воспрянет — вот шаламовское разделение, закон его.

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА КАНАЛ COLTA.RU В ЯНДЕКС.ДЗЕН, ЧТОБЫ НИЧЕГО НЕ ПРОПУСТИТЬ

Поцелуй Санта-Клауса

Поцелуй Санта-Клауса

Запрещенный рождественский хит и другие праздничные песни в специальном тесте и плейлисте COLTA.RU

11 марта 2022

14:52COLTA.RU заблокирована в России

3 марта 2022

17:48«Дождь» временно прекращает вещание

17:18Союз журналистов Карелии пожаловался на Роскомнадзор в Генпрокуратуру

16:32Сергей Абашин вышел из Ассоциации этнологов и антропологов России

15:36Генпрокуратура назвала экстремизмом участие в антивоенных митингах

Все новости Colta Specials

Colta Specials Colta Specials

Colta Specials Colta Specials

Colta Specials Colta Specials

Colta Specials Журналистика: ревизия

Журналистика: ревизияРазговор с основательницей The Bell о журналистике «без выпученных глаз», хронической бедности в профессии и о том, как спасти все независимые медиа разом

29 ноября 202322620 Журналистика: ревизия

Журналистика: ревизияИзвестный публицист о проигранной борьбе за факт и о конце западноцентричной модели журналистики

17 ноября 202321545 Журналистика: ревизия

Журналистика: ревизияРазговор с главным редактором независимого медиа «Адвокатская улица». Точнее, два разговора: первый — пока проект, объявленный «иноагентом», работал. И второй — после того, как он не выдержал давления и закрылся

19 октября 202327452 Журналистика: ревизия

Журналистика: ревизияНи с теми, ни с этими. Известный журналист ищет пути между медийными лагерями и обвиняет оппозиционно-эмигрантский в предвзятости

10 октября 202344251 Colta Specials

Colta Specials Colta Specials

Colta Specials Colta Specials

Colta Specials