Colta Specials

Colta SpecialsПодземелье

© Colta.ru

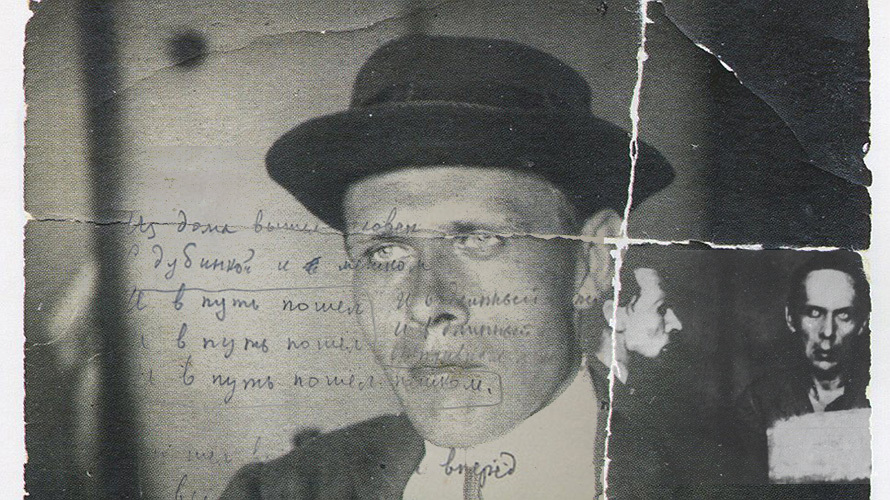

© Colta.ru2 февраля исполнилось 72 года со дня смерти (по официальным данным) Даниила Хармса в тюремной больнице в блокадном Ленинграде. Валерий Шубинский и Глеб Морев еще раз обращаются к обстоятельствам гибели Хармса и Александра Введенского и проблеме аутентичности документальных источников советского периода.

Валерий Шубинский

1.

Еще пятнадцать-двадцать лет назад никому из серьезных историков литературы и в голову не пришло бы всерьез рассматривать как источник информации обвинительные заключения сталинской эпохи. По умолчанию предполагалось, что все дела того времени полностью сфабрикованы — что подтверждалось и актами реабилитации, то есть как бы самой советской властью.

На самом деле, конечно, далеко не все осужденные (в том числе прославленные деятели культуры) были перед советской властью, по ее критериям и счету, безгрешны. И не всегда акт реабилитации содержал больше фактической правды (о правде нравственной мы тут не говорим), чем отмененный им приговор. Но многим по естественной психологической инерции нелегко было признать это. Достаточно сказать, что еще десять лет назад участие Гумилева в Таганцевском заговоре и само существование этого заговора были предметом дискуссии — при том что и то, и другое подтверждается десятками независимых друг от друга источников.

Особенно остро воспринимается все, касающееся Великой Отечественной войны. В свое время у меня был конфликт с внуком одного выдающегося театрального режиссера. Я напечатал в газете, где тогда работал, статью (между прочим, не чью-нибудь, а Елены Шварц), в которой как об общеизвестном факте упоминалось о сотрудничестве этого режиссера, оказавшегося со своим театром на оккупированной территории, с нацистами и его уходе с отступающим вермахтом в Германию. Внук категорически отрицал этот действительно общеизвестный факт, ссылаясь на все то же свидетельство о реабилитации.

Но есть и противоположная крайность. Пример — некоторые интерпретации позиции и судьбы двух важнейших для отечественной культуры XX века писателей — Даниила Хармса и Александра Введенского. Я имею в виду распространившуюся в последние годы версию об их «пронемецких» симпатиях и сознательном «пораженчестве».

2.

В случае Хармса основанием для таких утверждений служит обвинительное заключение, составленное сержантом госбезопасности Бурмистровым 21 августа 1941 года. По утверждению Бурмистрова, Хармс «распространял в своем окружении клеветнические и пораженческие настроения, пытаясь вызвать у населения панику и недовольство Сов. Правительством».

В чем же эти «клеветнические настроения», как выражается Бурмистров, заключались?

«Ювачев-Хармс заявляет:

— Советский Союз проиграл войну в первый же день. Ленинград теперь либо будет осажден или умрет голодной смертью, либо разбомбят, не оставив камня на камне. Тогда же сдастся и Балтфлот, а Москву уже сдадут после этого без боя.

И далее:

— Если же мне дадут мобилизационный листок, я дам в морду командиру, пусть меня расстреляют; но форму я не одену и в советских войсках служить не буду, не желаю быть таким дерьмом. Если меня заставят стрелять из пулемета с чердаков во время уличных боев с немцами, то я буду стрелять не в немцев, а в них из этого же пулемета.

Ювачев-Хармс ненавидит Советское правительство и с нетерпением ждет смены Сов. правительства, заявляя:

— Для меня приятней находиться у немцев в концлагерях, чем жить при Советской власти».

Любому историку, в том числе историку литературы, известно: мы имеем дело не с фактом, а с источником. Особенно важно учитывать это, когда речь идет не о действиях, а о словах. Меняется несколько слов, грамматическое время или наклонение — меняется смысл всей фразы. При этом очень важно, что в данном случае перед нами даже не «агентурные материалы» как таковые, а текст, составленный на их основе следователем. Слова Хармса доходят до нас через третьи руки — и какие руки! Даже если доносчик целенаправленно не лжет (а уверенности в этом, конечно, быть не может), его цель — не передать адекватно смысл чужих слов, со всеми оттенками, в контексте разговора, а вычленить крамолу. Сержант госбезопасности Бурмистров, естественно, стремится донесенные до него крамольные речи упростить и стандартизировать, а может быть, попросту переписывает донос в сокращении и с ошибками, отражающими его образовательный уровень. Если в 1931—1932 годах следователи Коган и Бузников, сами не чуждые литературе люди, допрашивали именно писателя Хармса, интересовались его личностью, взглядами, творчеством, то Бурмистров, конечно же, вообще не понимал, с кем имеет дело.

Что-то прояснить могла бы фигура доносчика — если бы мы точно знали его имя. В конце ноября по делу Хармса допрашивалась переводчик Военно-медицинской академии Антонина Михайловна Оранжиреева (в деле Хармса — Оранжереева). Оранжиреева впоследствии как агент НКВД была приставлена к Ахматовой. Логично предположить, что именно она была автором «агентурных материалов». С другой стороны, вызывать на допрос осведомителя и таким образом «засвечивать» его в деле — не в традициях НКВД/КГБ. Возможно, что первоначальный донос исходил от другого лица, например, от печально известной С.К. Островской. Оранжиреева заявляет, что познакомилась с Хармсом у журналиста Е.Э. Сно, тоже арестованного в начале войны. Может быть, разговор, отдельные фразы из которого записаны доносчиком, как раз происходил в доме Сно. Допустим, Оранжиреева была вторым (наряду с доносчиком) его свидетелем. Не исключено, что именно в связи с делом Хармса она и была завербована — по крайней мере, у ахматоведов есть такая версия. Столько сослагательных наклонений!

Чтобы оценить достоверность текста, авторство которого столь туманно и расплывчато, обратимся к другим свидетельствам о настроениях Хармса в первые военные месяцы. Эти свидетельства не очень многочисленны, но разнообразны.

Нине Гернет Хармс еще весной 1941 года говорил: «Будет война. Ленинград ждет судьба Ковентри». По словам Л. Пантелеева, Хармс был «настроен патриотически» — «он верил, что немцев разобьют, что именно Ленинград — стойкость его жителей и защитников — решит судьбу войны». Правда, «Ленинградские записи» Пантелеева напечатаны в 1965 году — текст их, несомненно, автоцензурирован. Якову Друскину Хармс тоже говорил, что в войне победит СССР, но с другим оттенком: «немцы увязнут в этом болоте». Наконец, П.Я. Зальцман запомнил следующее жуткое пророчество: «Мы будем уползать без ног, держась за горящие стены».

Ни один из знакомых Хармса (включая его жену) ничего не говорит о его «пронемецких» настроениях. Нет никаких свидетельств о том, что с войной он связывал надежды на избавление от советской власти — и вообще какие-либо надежды. Судя по всему, его предчувствия были мрачны.

Теперь с учетом всех этих свидетельств обратимся к тексту, вышедшему из-под пера сержанта Бурмистрова.

Первая его часть — общие разговоры о ходе будущей войны. Интересно, что именно событиям вокруг Ленинграда Хармс приписывает решающую роль. Это совпадает со свидетельством Пантелеева. При этом прогноз прямо противоположен — но это объяснимо, настроения у людей менялись стремительно. Потрясают слова о том, что Ленинград «умрет голодной смертью» — в августе именно такой ход событий трудно было предвидеть. Может быть, это проявление присущей писателю мистической интуиции — что подтверждает аутентичность передачи хармсовских слов в этой части бурмистровского текста.

Дальше речь идет о призыве в армию и военной службе. Общеизвестно, что воинственностью Даниил Иванович не отличался, саму мысль о казарменной жизни переносил мучительно и во время финской войны с помощью симуляции выправил себе белый билет. Призвать его не могли, и он это знал. В то же время с июля-августа «в советских войсках» находились его друзья — Леонид Липавский, Всеволод Петров, Дойвбер Левин. Насколько в этой ситуации достоверно звучат приписанные ему доносчиком и следователем слова, особенно сакраментальное «не хочу быть таким дерьмом»? Насколько это вообще хармсовский язык?

Предположить, что город будут брать штурмом и что жителям раздадут пулеметы, Хармс, конечно, мог. Мог в ярости сказать: «Самих бы их из этого пулемета!». Возникает вопрос — кого «их»? Думается, что все-таки власти, начальство, по чьей вине горожане оказались перед лицом смерти, а не отступающих из города солдат.

О немцах как таковых не сказано пока ни слова. И вот наконец: «Приятней находиться у немцев в концлагерях…» Трудно предположить, что человек, ждущий от иноземных интервентов освобождения, сочувствующий, симпатизирующий им, предполагает при них сидеть в концлагере. Представления о том, что такое немецкий концентрационный лагерь, были в 1941 году далеки от истины, само слово не имело еще нынешнего жуткого смыслового оттенка — но все же…

Можно, конечно, как это делает Г.А. Морев в статье «И это “Всё” о нем», объяснить странности и противоречия в тексте обвинительного заключения «полубезумным состоянием» Хармса в эти месяцы. Но только вот ни один из знакомых писателя этого состояния не заметил, а его поведение после ареста — явная, заранее отрепетированная симуляция. Не проще ли предположить, что высказывания Даниила Ивановича просто дошли до нас в не совсем аутентичной передаче?

При минимально критическом к нему отношении бурмистровское обвинительное заключение дает нам только одну информацию: Хармс, по всей вероятности, в разговорах (в том числе в малознакомой компании, что было его ошибкой) делал панические прогнозы и ругал власти. Ничего удивительного: так вела себя половина города.

Мало что добавляют и ноябрьские показания Оранжиреевой. По большей части она приписывает Хармсу высказывания, в его устах (по сути и по языку) совершенно невозможные: «Хармс-Ювачев говорил, что без частного капитала не может быть порядка в стране… Хармс-Ювачев говорил, что для того, чтобы в стране хорошо жилось, необходимо уничтожить пролетариат или сделать их рабами…» Среди этого примитивного бреда изредка мелькают конкретные детали, которые тоже не подтверждают версию о Хармсе — «немецком симпатизанте». Например, «Ювачев-Хармс высказывал сожаление врагам народа Тухачевскому, Егорову и др.» Если действительно высказывал, то, вероятно, сожалел, что Сталин уничтожил кадровых военачальников, способных квалифицированно дать отпор врагу? Впрочем, думается, что использовать эти показания как источник информации вообще не стоит. Перед нами явно речь человека, чья психика повреждена голодом и психологическим давлением.

3.

Теперь перейдем к Введенскому. Здесь все проще. Все материалы следствия сохранились и опубликованы.

Процитируем для начала показания самого поэта о том, что случилось в промежутке между 20 и 26 сентября 1941 года:

«…Когда мы шли с женой, тещей и детьми на вокзал, мы договорились, что я их отправляю, а сам остаюсь в г. Харькове. Однако посадочный талон был и на меня. О том, что я еду, было решено на вокзале, и жена очень этому обрадовалась.

Когда я в 6 часов вечера пришел на вокзал — моя жена и теща уже собрались выходить из вагона…

Тогда я уже вместе с семьей в 6 часов вечера вышел из вагона, мне директор издательства “Мистецьтво” Калекина обещала, что я буду у них работать и что она мне обеспечит выезд из Харькова вместе с их работниками. В отношении моей семьи — она мне не обещала, что может обеспечить их выезд. Когда мы возвратились с вокзала домой — положение в Харькове улучшилось, и сведения, которые мне приходилось слыхать о положении на фронте, говорили, что противник отброшен дальше от Харькова, чем он был за несколько дней перед этим.

Поэтому мы о выезде вопрос остро не ставили, а решили, что, может быть, не придется совсем уезжать.

В крайнем случае было решено, что если всем не удастся выехать — то семья останется в Харькове, а я один уеду, т.к. вся моя работа, которую выпускал и которая была направлена против немцев, — была подписана моей фамилией.

Я лично и жена рассчитывали, что на случай, если немцы займут Харьков — они, может быть, семью не тронут, т.к. все они русские и живут не на моей фамилии. До момента ареста о выезде моей семьи мы еще конкретно не решили» (допрос от 6 октября).

Показания жены поэта Г.Б. Викторовой и воспоминания его пасынка Б.А. Викторова дополняют эту картину только двумя деталями: во-первых, Викторова боялась ехать в переполненной теплушке, поскольку страдала эпилептическими припадками, и во-вторых, мысль о том, что Викторовым (без Введенского) можно остаться в Харькове, возникла под влиянием некоего майора Курбатова, говорившего, что «немцы мирных жителей, тем более женщин-русских, не трогают, а больше всего расправляются с евреями». Сам Введенский признался, что «иногда люди меня спрашивали в порядке совета, можно ли им остаться в Харькове на случай занятия немцами, я отвечал, что если у них нет какой-либо активной деятельности при Советской власти, можно и остаться» (допрос от 13 октября).

Человек участвует в антинемецкой агитации и собирается при приближении немецких войск покинуть город, разлучившись с семьей (видимо, исходя из того, что разлука ненадолго). Можно ли сказать, что этот человек ставит на оккупацию, видит в ней избавление… или хотя бы просто считает ее вечной? Едва ли.

Но вот как трансформируется ситуация в обвинительном заключении от 13 октября, написанном следователем Дубком:

«Введенский А.И. <…> проводил антисоветские разговоры, в которых заявлял о якобы хорошем отношении немцев с населением на занятых ими территориях, отказался совместно с семьей эвакуироваться из Харькова, а также предлагал это делать другим людям…»

«Заявлял о хорошем отношении» — то есть говорил, что, вероятно, убивают не всех подряд: меня вот могут убить (по меньшей мере, арестовать), а жену-домохозяйку — вряд ли. «Отказался эвакуироваться» — мы уже видим, что не отказывался.

Так изготовлено обвинительное заключение по делу Введенского. Я думаю, что вопрос с его «немецкими симпатиями» достаточно ясен. Но как же мы можем в случае Хармса слепо принимать на веру каждую запятую обвинительного заключения при отсутствии источников и сопутствующих материалов? С чего это нам считать, что следователь Бурмистров работал корректнее, чем следователь Дубок?

4.

А теперь несколько общих рассуждений.

Что представлял собой характерный социотип интеллигента, ожидавшего «Гитлера-освободителя» в первые недели войны? Именно интеллигента и именно в первые недели.

На самом деле такого рода настроения оставили след и в русской поэзии. Вот стихотворение Бориса Садовского:

Ты вязнешь в пучине, и страшно сознаться,

Что скоро поглотит тебя глубина.

На что опереться и как приподняться,

Когда под ногой ни опоры, ни дна?

Мелькают вдали чьи-то белые крылья:

Быть может, твой друг тебе руку подаст?

Напрасны мечты, безнадежны усилья —

Друг первый изменит и первый предаст.

Крепись! Тебя враг благородный спасает.

С далекого берега сильной рукой

Он верную петлю в болото бросает

И криками будит предсмертный покой.

60-летний парализованный Садовской входил в организацию «Престол», которая ожидала немцев в Москве, чтобы с их помощью реставрировать монархию. На самом деле организация была в провокационных целях создана НКВД, о чем Садовской, разумеется, не знал.

Есть и примечательные «человеческие документы» — например, дневник некой Лидии Осиповой, жительницы города Пушкин, напечатанный в 2002 году в сборнике «Неизвестная блокада».

Между Осиповой и Садовским немало общего. Это люди старшего поколения и старой культуры, воспринимающие всю послереволюционную жизнь как чуждую и враждебную, практически никогда не вступавшие с «новыми людьми» в сущностный, неформальный контакт. В дневнике Осиповой есть примечательный эпизод. Уже во время оккупации она общается с бывшими коммунистами-пропагандистами, перешедшими на службу к немцам. Вместо естественного омерзения по отношению к этим приспособленцам и двурушникам, служившим сперва одной деспотии, потом другой (а что представляют собой гитлеровские оккупанты, Осипова понимает очень быстро), она испытывает приятное удивление. Дело в том, что прежде ей вообще не приходилось по душам разговаривать ни с какими «большевиками». «Очень странно принимать у себя за столом партийцев... И вот я пою чаем своих злейших врагов. Так мы смотрели на всех партийцев в СССР. А среди них, оказывается, много порядочных людей... Не работать на партию, состоя в ней, они, конечно, не могли. Ну, а уйти из партии — это лучше и легче кончить жизнь самоубийством...»

Ситуация Хармса и Введенского совершенно иная. Прежде всего, они были людьми другого поколения, не испытывавшими личной ностальгии по дореволюционной России и скорее иронически к такой ностальгии относившимися (это видно и в «Комедии города Петербурга», и в «Елке у Ивановых», и в «Разговорах» Липавского). Чуждые советскому социуму по духу, они были формально до известной степени в него инкорпорированы. Круг их знакомств был очень разнообразен: от «внутреннего эмигранта» Петра Калашникова (которого как раз вполне естественно представить в компании Садовского и Осиповой) до пламенного троцкиста Николая Баскакова. В их ближайшем окружении было много евреев — в данном случае это весьма существенно. Они были единственными (наряду с их учителем Туфановым) российскими представителями «левого искусства», не разделявшими левых политических взглядов, но сама принадлежность к миру авангарда (по крайней мере, изначальная) до известной степени предопределяла их человеческие симпатии. Их неприятие советской власти было связано в первую очередь с отсутствием свободы художественного творчества (об этом они прямо говорили на допросах в 1932 году). Но они были достаточно хорошо осведомлены о том, что в нацистской Германии дело с этим обстоит не лучше. Вообще уровень их знаний о внешнем мире был на порядок большим, чем у «затворников» вроде Садовского. Скажем, Хармс имел возможность познакомиться с некоторыми произведениями Кафки в 1940 году — всего через несколько лет после начала «кафкианского бума» в германоязычных странах.

А значит, проецировать на Хармса и Введенского то, что мы знаем о настроениях Садовского и Осиповой, невозможно.

Был и иной тип интеллигента, жаждавшего германской оккупации и приветствовавшего ее: «политически мыслящий», честолюбивый и деятельный человек, в СССР оказавшийся в положении изгоя или маргинала и ищущий социального реванша. Таким, видимо, был Борис Филистинский (Филиппов) — востоковед, инженер и поэт, видный коллаборационист из Новгорода, впоследствии — заслуженный исследователь русской литературы из США.

Хармс и Введенский — явно и не из этой когорты…

5.

Но если оба писателя не были горячими поклонниками оккупантов, представителями «пятой колонны», мечтающими о поражении СССР и ликвидации большевизма силами германских освободителей, это ни в коем случае не означает, разумеется, что они были горячими советскими патриотами и сталинистами. Между Борисом Садовским и, условно говоря, Борисом Слуцким располагалась «серая зона», в которой находились очень многие мыслящие люди того времени.

Трагическое осознание того, что «родина-острог открывается рукой врага» (Даниил Андреев), причем врага отнюдь не «благородного», толкало людей в первые недели войны на довольно парадоксальные высказывания.

Искусствовед и литературовед Лев Раков, по устным воспоминаниям Н.Я. Рыковой (зафиксированным А.А. Тимофеевским), мечтательным голосом говорил ей: «…Немцы долго не задержатся. Потом придут американцы (видимо, было сказано «англичане» — США еще не вступили в войну. — В.Ш.). И мы все будем читать Диккенса. А кто не захочет, не будет читать». Через месяц Раков, видимо, осознав, что на приход англичан надежды мало, вступил в ополчение, прошел всю войну, а после победы был директором Музея обороны Ленинграда.

А вот дневниковая запись Ольги Берггольц от 24 сентября. Берггольц описывает свою встречу с Ахматовой.

«Она сидит в кромешной тьме, даже читать не может, сидит, как в камере смертников. Плакала о Тане Гуревич (Таню все сегодня вспоминают и жалеют) и так хорошо сказала: “Я ненавижу, я ненавижу Гитлера, я ненавижу Сталина, я ненавижу тех, кто кидает бомбы на Ленинград и на Берлин, всех, кто ведет эту войну, позорную, страшную...” О, верно, верно! Единственно правильная агитация была бы — “Братайтесь! Долой Гитлера, Сталина, Черчилля, долой правительства, мы не будем больше воевать, не надо ни Германии, ни России, трудящиеся расселятся, устроятся, не надо ни родин, ни правительств — сами, сами будем жить”.... Но закричать “братайтесь” — невозможно. Значит, что же? Надо отбиться от немцев. Надо уничтожить фашизм, надо, чтоб кончилась война, и потом у себя все изменить. Как?»

А теперь представим себе, что при разговорах Рыковой с Раковым и Ахматовой с Берггольц присутствовал агент НКВД. Или что агент или следователь НКВД сделал выписку из только что процитированного дневника. Очевидно, что он выбрал бы только то, что важно для его начальства, а все двусмысленности и сложности опустил бы. Опустил бы «немцы долго не задержатся», опустил бы «я ненавижу Гитлера», опустил бы «надо уничтожить фашизм». Очевидно, что все участники разговоров были бы в этом случае лишены возможности в дальнейшем проявить свой патриотизм: не было бы ни фронтовых подвигов Ракова, ни блокадных стихов Берггольц, ни ахматовского «Мужества» — в лучшем случае всем им предстоял бы лагерь. Далее: представим себе, что у нас не осталось никаких свидетельств их настроений, кроме обвинительных заключений. Или что мы решили не верить этим свидетельствам как автоцензурным и тенденциозным. А обвинительным заключениям решили верить. И какое мнение составилось бы у нас относительно образа мыслей Ракова, Ахматовой и Берггольц в начале войны? Не попали бы и они в «немецкие симпатизанты»?

Разумеется, на Хармса и Введенского и они не похожи. Они и друг на друга не похожи. Единственное, что объединяет Ракова с Хармсом, Ахматову с Введенским, Ольгу Берггольц с Даниилом Андреевым, Александра Ривина с Геннадием Гором, — сложность, неодномерность восприятия происходящего. Конечно, сложность эта у каждого была своя собственная.

Г.А. Морев в процитированной статье подчеркивает, что предполагаемые пронемецкие симпатии «никак не компрометируют» Хармса и Введенского. Мне кажется, так даже ставить вопрос нельзя. Даниил Хармс и Александр Введенский — великие русские писатели, убитые во цвете лет. Как мы вообще можем судить их за «правильные» или «неправильные» взгляды? Да и других, не великих и не погибших, тоже судить мы не вправе, кроме тех, кто запятнал себя прямым соучастием в кровавых преступлениях (как, видимо, было с Филистинским). Мы не жили в их эпоху, нам не приходилось сталкиваться с теми вызовами, которые стояли перед ними.

Наш долг — не осудить, а понять. Но для этого мы должны избегать скороспелых и упрощенных выводов, основанных на сомнительных источниках. Тем более — источниках, исходящих от палачей.

Глеб Морев

— Доктор, вы меня считаете за дурака. Но уверяю вас, что я не так глуп и прекрасно понимаю свое положение.

Доктор хихикнул и пожал плечами.

— Ваше положение таково, — сказал он, — что понять вам его невозможно.

Хармс, 1940 г.

1.

Текст Валерия Шубинского, затрагивающий несколько тем, базируется, по сути, на одном утверждении, уже высказывавшемся ранее в дискуссии о причинах гибели Хармса и Введенского писателем Олегом Юрьевым: никаким документам ЧК-ГПУ-НКВД доверять нельзя. В отношении отдельных случаев политических преследований — скажем, не названного в статье Шубинского режиссера Сергея Радлова, продолжавшего театральную деятельность на оккупированной немцами территории, — автор делает оговорки, но в случае Хармса и Введенского возвращается к исходному тезису об априорном недоверии.

Дело между тем сложнее.

Для исследователя, сталкивавшегося в своей работе с материалами советских репрессивных органов 1920—1940-х годов, очевидна разница между документами разных лет. Коротко говоря, степень информативности следственных бумаг от 1920-х к концу 1930-х неуклонно понижается. Скажем, материалы следственных дел ленинградских литераторов, арестованных по делу кружка «Воскресенье» (1928—1929) или делу Иванова-Разумника (1933), являются, по сути, единственным и вполне достоверным источником для реконструкции неофициального литературного быта Ленинграда конца 1920-х — начала 1930-х годов с его системой «литературных кружков и салонов» (по определению формалистов, не случайно именно в это время увидевших в описании подобного рода структур историко-литературную задачу — без понимания широкой распространенности кружковой словесности в эти годы актуальное измерение формалистских штудий упускается из виду). Иных документальных (не мемуарных) свидетельств деятельности таких литераторских объединений, как А.Б.Д.Е.М. (где участвовали Вагинов и А.Н. Егунов) или же «Осьминог» (в котором отметился Д.Е. Максимов), просто не существует. Однако уже материалы «писательского дела» 1938 года фактически бесполезны с точки зрения восстановления реальной картины литературной жизни Ленинграда конца 1930-х — взятые с потолка фантастические обвинения подтверждаются заранее отпечатанными на машинке «протоколами» допросов, сменившими собственноручные показания обвиняемых периода Менжинского—Ягоды. Работа органов по выявлению неподконтрольной власти неофициальной активности (она и была реальным составом преступления, несмотря на неуклюжие попытки чекистов представить членов различных литературно-философских кружков заговорщиками) сменилась «плановой» работой по выполнению спущенных сверху ежовских нормативов эпохи Большого террора.

Хармсу и Введенскому «посчастливилось» пройти через органы в относительно вегетарианский период — в 1931—1932 годах, в рамках «дела Детского сектора» Госиздата. Их допросы декабря 1931-го — января 1932 года вполне адекватно документируют их литературную деятельность и общественно-политические симпатии того времени. То обстоятельство, что никто из них не пострадал в годы Большого террора, если и может быть хоть как-то объяснено, то в случае Введенского лишь тем, что он в 1936 году покинул Ленинград и переехал в Харьков, а в случае Хармса — исключительно чудом. Тем более что оба они входили в самую что ни на есть центральную группу риска — как знакомые троцкиста Виктора Сержа (Кибальчича), вокруг которого НКВД и выстраивал в 1937—1938-м мифический заговор ленинградских писателей.

В 1941 году чуда, увы, не произошло. Оба они погибли, будучи интернированными НКВД, в общем, по одним и тем же обвинениям и оказавшись среди людей, чья вина, с точки зрения советской власти, заключалась в том, что в условиях начавшейся войны с немцами они, скажем осторожно, с одной стороны, не выражали поддержки советской власти и ее Красной армии и с другой — не демонстрировали ненависти к противнику. Это совпадение личных судеб Хармса и Введенского с судьбой тысяч их сограждан представляется мне глубоко неслучайным.

Между тем традиционный подход к гибели Хармса и Введенского, подтвержденный в вышедших недавно биографических исследованиях о Хармсе (Александра Кобринского и того же Валерия Шубинского), по своеобразной инерции распространяет на обстоятельства их последних арестов, если можно так выразиться, «логику 1938 года». Роковыми для них, по логике биографов, стали «клеветнический донос» на Хармса и «превентивный арест» Введенского (как ранее репрессированного). Писатели предстают безвольными, почти случайными жертвами сталинских репрессий. Разница между внутреннеполитической обстановкой 1937—1938 годов (до падения Ежова) и лета-осени 1941 года, задачами и методами репрессивных органов полностью игнорируется. И Хармс, и Введенский, пережившие ужас тотального террора конца 30-х, не стали жертвенными животными, ожидающими рук палача, — они пытались играть против системы и погибли в результате сознательно занятой рискованной позиции, роковым образом недооценив опасность своего подлинного врага — советской карательной машины.

2.

«22.6.41. Сегодня сообщили по радио о нападении немцев на нас. Война, по-видимому, началась, и война настоящая.

Неужели же приближается наше освобождение? Каковы бы ни были немцы — хуже нашего не будет. Да и что нам до немцев? Жить-то будем без них. У всех такое самочувствие, что вот наконец пришло то, чего мы все так долго ждали и на что не смели даже надеяться, но в глубине сознания все же крепко надеялись. Да и не будь этой надежды, жить было бы невозможно и нечем. А что победят немцы — сомнения нет. Прости меня, Господи! Я не враг своему народу, своей родине. Не выродок. Но нужно смотреть прямо правде в глаза: мы все, вся Россия, страстно желаем победы врагу, какой бы он там ни был. Этот проклятый строй украл у нас все, в том числе и чувство патриотизма».

Шубинский называет автора этих дневниковых строк Олимпиаду Георгиевну Полякову (псевдоним Лидия Осипова) «некоей» и, наряду с Борисом Садовским, человеком «старшего поколения и старой культуры». Это далеко не так. Полякова — сверстница Хармса и Введенского, родилась в 1902 году, успела выпустить книжку юношеских стихов в 1916-м, в начале войны жила в Царском Селе (тогда город Пушкин). Выраженное ею ощущение от войны как от ожидаемого пусть трагического, но выхода из тупика кромешной подсоветской реальности было общим для очень и очень многих людей ее поколения в СССР. Молодой историк А.Г. Маньков выразил эти настроения, переписав в октябре 1940 года в свой дневник цитату из «Записок» С.М. Соловьева: «...мы были убеждены, что только бедствие и именно несчастная война могла произвести спасительный переворот, остановить дальнейшее гниение». Хармс сказал об этом же осенью 1939 года, заявив Вс.Н. Петрову:

«— По-моему, осталось только два выхода. <...> Либо будет война, либо мы все умрем от парши.

— Почему от парши? — спросил я с недоумением.

— Ну, от нашей унылой и беспросветной жизни зачахнем, покроемся коростой или паршой и умрем от этого, — ответил Даниил Иванович».

Определения жизни как унылой и беспросветной были для Хармса не просто метафорами. К 1941 году писатель подошел, будучи полунищим: он фактически жил в долг у Литфонда, продавал семейные ценности и зачастую испытывал самый настоящий голод.

«Боже, какая ужасная жизнь и какое ужасное у меня состояние. Ничего делать не могу. Все время хочется спать, как Обломову. Никаких надежд нет. Сегодня обедали в последний раз. <...> 30 ноября 1937 года»; «Наши дела стали еще хуже. Не знаю, что мы будем сегодня есть. А уж дальше что будем есть — совсем не знаю. Мы голодаем. 25 марта 1938 года» и т.д.

Многие друзья Хармса к началу войны были физически уничтожены чекистами или находились в заключении. О легальной литературной работе — за вычетом текстов для детей (да и те не выходили в 1938—1940 годах) — не могло быть и речи, она была смертельно опасна.

В этих условиях Хармс не только предчувствовал близость войны, но и предпринял ряд шагов, чтобы как-то выжить в будущих обстоятельствах. Шаги эти были совершенно определенны, последовательны и не допускают двойных интерпретаций: говоря современным языком, Хармс заранее — осенью-зимой 1939 года — «закосил» от армии, получив белый билет через четыре дня после начала финской войны. «Я совершенно здоров, и ничего со мной нет. Но я никогда на эту войну не пойду», — сказал он жене, Марине Малич.

У нас сохранилось достаточно много свидетельств о настроениях Хармса незадолго до войны и в ее первые дни. Вслед за Шубинским процитируем некоторые из них полностью.

Писательница Нина Гернет: «Последний раз я видела Даниила Ивановича в 1941 году, за два-три дня до войны. Мы сидели на крыше у окна моей мансарды. Он был как никогда серьезен и углублен в себя. “Уезжайте скорее. Уезжайте! — говорил он. — Война будет. Ленинград ждет судьба Ковентри”».

Художник и писатель Павел Зальцман: «В один из первых дней [войны] я случайно встретился у [Татьяны] Глебовой с Хармсом. Он был в бриджах, с толстой палкой. Они сидели вместе с женой, жена его была молодая и недурна собой. Еще не было тревог, но, хорошо зная о судьбе Амстердама, мы представляли себе все, что было бы возможно. Он говорил, что ожидал и знал о дне начала войны и что условился с женой о том, что по известному его телеграфному слову она должна выехать в Москву. Что-то изменило их планы, и он, не желая расставаться с ней, приехал в Ленинград. Уходя, он определил свои ожидания: это было то, что преследовало всех: “Мы будем уползать без ног, держась за горящие стены”. Кто-то из нас, может быть, жена его, а может, и я, смеясь, заметил, что достаточно лишиться ног для того, чтоб было плохо ползти, хватаясь и за целые стены. Или сгореть с неотрезанными ногами. Когда мы пожимали друг другу руки, он сказал: “Может быть, даст Бог, мы и увидимся”. Я внимательно слушал все эти подтверждения общих мыслей и моих тоже».

«Амстердам» в записи Зальцмана — это, скорее всего, аберрация памяти и речь шла о европейских городах, разрушенных немецкой авиацией осенью-весной 1940—1941 годов, — о том же Ковентри или Роттердаме, но так или иначе картина умонастроений Хармса, которыми он делился с друзьями и знакомыми, совершенно ясна.

Такой человек предстал перед следователем НКВД Бурмистровым 23 августа 1941 года. Основанием для ареста послужило донесение секретного сотрудника, познакомившегося с Хармсом в одном из ленинградских домов, хозяин которого, Е.Э. Сно, 1 июля 1941 года также был, как и Хармс, арестован за «антисоветскую агитацию, направленную на дискредитацию мероприятий, проводимых ВКП(б) и Советским правительством». Почти наверняка в условиях начавшейся войны это означало пораженческие настроения и разговоры.

Сексот информировал НКВД: «Ювачев-Хармс Д.И. к.-р. настроен, распространяет в своем окружении клеветнические и пораженческие настроения, пытаясь вызвать у населения панику и недовольство Сов. правительством.

Ювачев-Хармс заявляет:

— Советский Союз проиграл войну в первый же день. Ленинград теперь либо будет осажден или умрет голодной смертью, либо разбомбят, не оставив камня на камне. Тогда же сдастся и Балтфлот, а Москву уже сдадут после этого без боя.

И далее: “Если же мне дадут мобилизационный листок, я дам в морду командиру, пусть меня расстреляют; но форму я не одену и в советских войсках служить не буду, не желаю быть таким дерьмом. Если меня заставят стрелять из пулемета с чердаков во время уличных боев с немцами, то я буду стрелять не в немцев, а в них из этого же пулемета”.

Ювачев-Хармс ненавидит Советское правительство и с нетерпением ждет смены Сов. правительства, заявляя:

— Для меня приятней находиться у немцев в концлагерях, чем жить при Советской власти».

Поразительно, что при знакомстве с этим ценнейшим источником у исследователей, вполне объективно рисующих состояние и умонастроения Хармса предвоенного времени, наступает своего рода паралич и включается то самое недоверие к документу, основанное лишь на том, что он является сообщением сексота НКВД. Кобринский, например, в своей книге начинает вести речь о «крупицах правды и тоннах лжи».

Между тем внимательное чтение донесения показывает, что ничего, противоречащего свидетельствам мемуаристов, в нем нет. И пессимизм Хармса относительно военных успехов Красной армии, и ожидание для Ленинграда судьбы разбомбленных европейских городов, и нежелание служить в армии — все основные мотивы его умонастроений присутствуют и здесь. Не выдерживают никакой критики предположения Кобринского о том, что в доносе Хармсу атрибутированы «невозможные» для него выражения «типа “дам в морду командиру” или сообщение о желании стрелять из пулемета в большевиков». Странно читать такое об авторе, в чьих текстах выражение «дать в морду» встречается не один раз (ср.: «Когда я вижу человека, мне хочется ударить его по морде. Так приятно бить по морде человека!» (1939—1940) и др.) и в чьей бытовой речи современники не раз фиксировали гротескные образы (ср. в тех же воспоминаниях Зальцмана: «мы будем уползать без ног, держась за горящие стены»). Дело, по-моему, обстоит ровно наоборот: донос явно фиксирует подлинную эмоциональную речь Хармса, находившегося после начала войны в постоянном нервно-возбужденном состоянии — сегодня его назвали бы стрессовым (Шубинский неправ, утверждая, что никто из его знакомых ничего подобного не заметил: Марина Малич, рассказывая, как Хармс и ее «отмазывал» от окопных работ, вспоминает его страшно взволнованным, взвинченным и даже заплаканным). Вызывающий у Шубинского недоверие тезис о том, что «лучше жить в лагерях у немцев, чем при Советской власти», также лишен всякого кажущегося неправдоподобия — он, например, находит буквальное подтверждение в записках той же Осиповой: «От многих евреев мы слышим такое: “Зачем мы будем куда-то уходить. Ну, посадят, может быть, на какое-то время в лагеря, а потом и выпустят. Хуже, чем сейчас, не будет”».

Излишне говорить, сколь трагически-наивными кажутся эти слова с высоты нашего сегодняшнего знания. Но — и об этом следует прямо сказать — до октября-ноября 1941 года, когда информация о реальной политике нацистов в отношении евреев на оккупированных территориях стала более-менее широко известна, такие настроения не были редкостью даже среди евреев, не говоря уже о русских (ср. воспоминания Юлия Лабаса, сына художника, о том, как в октябре 1941 года в Москве художник Осмеркин уговаривал его мать — еврейку — не ехать в эвакуацию, а дождаться немцев, а на напоминание о том, что у него самого жена тоже еврейка, отмахнулся — «не верю этой большевистской пропаганде, ну походят с желтыми звездами, зато в Париж можно будет ездить!»).

Имя сексота НКВД, зафиксировавшего разговоры Хармса, известно — с высочайшей долей вероятности это Антонина Оранжиреева, о ней подробно пишет Шубинский (оснований подозревать в доносе С.К. Островскую у нас нет). Важно понимать, что ее сообщение — не бытовой «донос», какой часто имел под собой «прагматическую» функцию и делался в видах мести и/или какой-либо выгоды для доносчика. Это — часть рутинной работы Оранжиреевой, одного из многочисленных агентов НКВД, которыми был инфильтрован ленинградский художественный (да и не только) мир. (О том, как вербовали ленинградских интеллигентов в 30-е годы, можно прочитать в дневниках Любови Шапориной; напрямую отказывавшихся — репрессировали, как Е.И. Долуханову.) Никаких резонов клеветать на Хармса или искажать его — бытовую, а не литературную! — речь у Оранжиреевой не было. На допросе, вызванном, по справедливому предположению Кобринского, тем, что Хармс в заключении был признан невменяемым и перед нестандартным приговором (принудительное лечение) доказательную базу нужно было еще раз уточнить и перепроверить, Оранжиреева несколько детализировала свои первоначальные показания, опять же не сообщив ничего, что сколько-нибудь противоречило бы общей картине взглядов и убеждений Хармса и свойственной ему эпатирующей стилистике: «Мне известно, что Ювачев-Хармс, будучи антисоветски настроен, после нападения фашистской Германии на Советский Союз систематически проводил среди своего окружения контрреволюционную пораженческую агитацию и распространял антисоветские провокационные измышления. Ювачев-Хармс в кругу своих знакомых доказывал, что поражение СССР в войне с Германией якобы неизбежно и неминуемо. Хармс-Ювачев говорил, что без частного капитала не может быть порядка в стране. Характеризуя положение на фронте, Ювачев-Хармс заявлял, что Ленинград весь минирован, посылают защищать Ленинград невооруженных бойцов. Скоро от Ленинграда останутся одни камни, и если будут в городе уличные бои, то Хармс перейдет на сторону немцев и будет бить большевиков. Хармс-Ювачев говорил, что для того, чтоб в стране хорошо жилось, необходимо уничтожить весь пролетариат или сделать их рабами. Ювачев-Хармс высказывал сожаление врагам народа Тухачевскому, Егорову и др., говоря, что если бы они были, они спасли бы Россию от большевиков. Других конкретных высказываний в антисоветском духе Ювачева-Хармса я теперь не помню».

Как видим, Оранжиреева остается в рамках первого доноса, фактически не прибавляя ничего нового, хотя, по логике Кобринского и Шубинского, априори подозревающих ее в клевете, могла бы легко разнообразить свои показания: арсенал обвинений в террористической деятельности, широко применявшийся в конце 30-х, был всем — и ей, и следователю — памятен. Но задачи оклеветать уже признанного в тюрьме невменяемым Хармса у нее, да и у следователя не было. В обстановке начинающейся блокады у НКВД было достаточно реальных дел, чтобы не тратить время на их фабрикацию. В отличие от Шубинского, соображения Хармса, пусть и в двойной передаче — Оранжиреевой и следователя — и с поправкой (по преимуществу стилистической) на его возбужденное состояние, отнюдь не кажутся мне «примитивным бредом». И ностальгия по «частному капиталу» (НЭП), связанному с периодом относительного материального благополучия, и неприязнь к «пролетарам» — общие места антисоветского интеллигентского дискурса 20—30-х. Почему то, что, скажем, было, судя по его дневнику, возможно в устах гораздо более рафинированного, нежели Хармс, Кузмина, непредставимо для Хармса?

Вполне логично и упоминание расстрелянных маршалов. Шубинский, впадая в анахронизм, полагает, что речь идет о «квалифицированных военачальниках, способных дать отпор врагу». Между тем для Хармса, знакомого с их «делами» только по советской печати, осенью 1941 года это прежде всего — «враги народа», заговорщики против Сталина и предатели Родины, вполне, с его точки зрения, способные возглавить сопротивление большевикам, своего рода прото-Власовы.

Подытоживая, можно сказать: все говорит о том, что донос Оранжиреевой вполне адекватно передавал настроения и слова Хармса. Было бы странно предположить, что именно в части, касающейся поддержки немцев, он почему-то содержит ложь. Мы все время невольно проецируем свое сегодняшнее знание о национал-социализме на первые месяцы войны. Между тем трагизм ситуации состоял в том, что и к самому Хармсу, и к его современникам вполне были применимы провидческие слова из хармсовской прозаической миниатюры предвоенного года — «Ваше положение таково, <…> что понять вам его невозможно». Всей полнотой информации о бесчеловечной природе национал-социализма Хармс (да и никто другой) осенью 1941 года не обладал, а вот реальность сталинского режима была ему отлично известна, и советская власть, равно как и все ее защитники, будь то красноармейцы или сотрудники НКВД, были для Хармса гораздо более реальными врагами, нежели наступающие, но не виденные им воочию немцы. Не стоит забывать и о «германофильстве» Хармса, учившегося в немецкой Петершуле. Нет ни единого свидетельства, что Хармс когда-либо обладал свойственным многим антисоветски настроенным интеллигентам «патриотическим комплексом», какой, например, был характерен для Ахматовой или, скажем, Любови Шапориной. Дело скорее обстояло наоборот. Подробнее я коснусь этой темы ниже, а пока приведу данные еще в 1932 году показания Введенского, демонстрирующие те же общие для них убеждения, что и в 1941-м: «Это не значит, что мы были противниками вооруженной интервенции или какого-либо насильственного свержения Советской власти. Напротив, мы постоянно ощущали в себе огромную близость к зарубежной белой интеллигенции, которая идеологически была близка нам и в которой мы рассчитывали найти поддержку и сочувствие нашим творческим исканиям в области заумной поэзии. Но мы подходили к войне <…> крайне индивидуалистично. Нас пугала необходимость с оружием в руках, рискуя жизнью, защищать свои монархические идеи. Пускай — мы думали — произойдет перемена строя без нас, а уж потом мы придем со своими стихами и встретим более или менее общее сочувствие».

За десять лет никаких причин для изменения подобных умонастроений ни у Хармса, ни у Введенского не появилось.

3.

Введенский недаром объединял себя и Хармса коллективным «мы». Причиной его гибели стала аналогичная цепь событий. Донос — арест — смерть на этапе.

Многие годы бытовавшее в научной и биографической литературе о нем предположение о том, что он 27 сентября 1941 года подвергся в Харькове аресту как ранее репрессированный, опровергается опубликованными документами. Цитируя их, Шубинский делает акцент на оправдательные показания самого Введенского, что в данном случае не очень логично: в намерения поэта никак не входило признаваться в антисоветских настроениях и желании остаться в Харькове, который, как это было всем очевидно, будет в ближайшее время занят немцами. (Хармс в Ленинграде также отрицал все, сообщенное Оранжиреевой.) Из рассуждений Шубинского, впрочем, не очень ясно: что же, собственно, произошло и почему Введенский попал в поле зрения НКВД?

А произошла очень простая вещь: Введенский, имея эвакуационные документы, уклонился от эвакуации из Харькова сам и, единственный из пассажиров поезда, в последний момент высадил семью из вагона, оставив ее в городе. Дело Введенского опубликовано полностью — как и в деле Хармса, никаких следов того, что оно сфабриковано, нет. Наоборот, следователь Дубок по-своему дотошно в течение трех недель пытается разобраться с двумя фактами: 1) с поступившим к нему доносом на Введенского, советовавшего своей знакомой не уезжать из Харькова, а, заручившись документами о «буржуазном происхождении», ждать прихода немцев и заявлявшего, что сам он, как дворянин, так и поступит; 2) с тем обстоятельством, что Введенский уклонился от эвакуации и позволил своей семье выйти из уходящего в тыл поезда и остаться в Харькове. Следует признать, что в ходе разбирательства Введенский убедительного ответа на вопрос о том, почему он снял свою семью с уходящего поезда и остался сам, дать не смог и в конце концов признал, что хотел оставить семью в Харькове, «сомневаясь в правдивости сообщений о зверствах немцев». При этом вопреки логике он утверждал, что сам оставаться не собирался. (Идея о том, что он рассчитывал вскоре вернуться в Харьков, освобожденный от немцев, применительно к катастрофической для Красной армии осени 1941 года кажется абсолютно утопической.) Одновременно он в том же противоречивом духе признал, что не советовал уезжать и другим, не связанным с активной советской деятельностью, но в то же время «не уговаривал кого-либо другого оставаться». Заметим, что никакие иные прегрешения против режима Введенскому никем из многочисленных допрошенных по его делу свидетелей не вменялись и даже прямо отрицались: следствие «отрабатывало» конкретный «сигнал» и факт уклонения от эвакуации, и, признаться, у нас нет никаких оснований сомневаться в реальности и того, и другого.

4.

В своей статье Валерий Шубинский упоминает многих деятелей русской культуры, постулируя их полную несхожесть между собой и объединяющую их «неодномерность восприятия происходящего». Не в последнюю очередь, разумеется, называется имя Ахматовой, служащее здесь сигнатурой определенной этико-эстетической модели — применительно к военной эпохе ее хрестоматийным воплощением стало стихотворение «Мужество». Как это ни покажется странным, но в контексте нашего разговора о Хармсе и Введенском необходимо назвать еще одно имя, казалось бы, не имеющее к военной теме никакого отношения. Это имя скончавшегося весной 1936 года Кузмина.

Наряду с Ахматовой Кузмин был одним из символов петербургской культуры в Ленинграде 1920—1930-х годов и центром притяжения для молодых литераторов, среди которых, как известно, были и Хармс с Введенским. Тема полемических отношений между Ахматовой и кругом Кузмина хорошо изучена. В этой имплицитной полемике обэриуты целиком на стороне Кузмина — их по преимуществу равнодушно-ироническое отношение к Ахматовой также хорошо известно. Для нашей темы важны, однако, не эстетические разногласия, но противоречия в иной плоскости — общественно-политической. Не имея возможности вдаваться здесь в детали, тезисно отметим, что и для Кузмина, и для людей его круга, не прошедших, в отличие от Ахматовой (и, скажем, Мандельштама), школу эсеровского и интеллигентского «народолюбия» 1900-х годов, характерны взгляды, которые можно с известной долей условности обозначить как «правые» — важнейшими их элементами являются, переиначивая формулу Бердяева, «стилизованный монархизм» и аполитичное эстетство. В 1930-х годах Кузмин формулировал их афористично, с «римской» отсылкой: «Пускай нами управляет хоть лошадь, мне безразлично». Это же кредо исчерпывающе выражено в показаниях Хармса 1932 года: «<…> я обычно и намеренно отвлекал себя от текущих политических вопросов — я принципиально не читаю газет <…> Я полагаю, что реставрация старого режима предоставила бы нашей группе заумников широкие возможности для творчества и для опубликования этого творчества через посредство в печати (sic!). <…> Грядущая перемена стала для меня как бы само собой разумеющимся положением, причем характер этой перемены был для меня в значительной степени безразличен. Я понимал, что изменение строя невозможно без вооруженной борьбы, но я старался не вдумываться глубоко в этот вопрос, поскольку здесь имелось глубокое противоречие с моими философскими воззрениями, отрицающими необходимость борьбы и всякого рода насилия» (ср. с приведенной выше цитатой из показаний Введенского). (Одновременно нельзя не отметить замечательный феномен «правого авангардизма» в СССР — в противовес советским симпатиям европейских сверстников обэриутов.) В принципе, все они могли повторить за Лидией Осиповой: «Этот проклятый строй украл у нас все, в том числе и чувство патриотизма». Уже после войны подобная система взглядов была гениально сформулирована в стихах (прошедшего через биографическое и литературное влияние Кузмина) Георгия Иванова: «Я за войну, за интервенцию, / Я за царя, хоть мертвеца…»

Этот же идеологический набор характерен и для другого литературного объединения, имевшего биографические пересечения с Кузминым и обэриутами, — кружка А.Б.Д.Е.М.

А.Б.Д.Е.М. должен быть упомянут здесь в связи с судьбой одного из его членов, человека одного с Хармсом и Введенским круга (точнее будет назвать его кругом позднего Кузмина) — Андрея Егунова. Такой же, как они, «непечатный писатель», ленинградец, оказавшийся в ссылке годом позже них, Егунов встретил войну в Новгороде. В конце 20-х Егунов, судя по показаниям А.В. Болдырева, его товарища по А.Б.Д.Е.М.у, исповедовал «толстовское» отношение к войне — не думаю, что ошибусь, если расшифрую это определение с помощью приведенных выше слов Хармса о неприятии борьбы и насилия. Оказавшись в зоне оккупации, он сотрудничал с немецкой администрацией в качестве переводчика, ушел с немцами в Германию, а в 1946 году, будучи преподавателем немецкого языка советским танкистам в Берлине, нелегально перешел из советского в американский сектор.

Вспомним, наконец, схожий путь также входивших в кузминский круг Анны и Сергея Радловых и, пусть и заостряя в полемических целях, констатируем наличие двух — с одной стороны обозначенной именем Ахматовой, а с другой условно объединяющей людей круга Кузмина — поведенческих моделей в годы войны: «патриотической» и «коллаборационистской».

Разумеется, мы можем лишь предполагать, какая из них была ближе Хармсу и Введенскому. Но предполагать всегда лучше, исходя из последовательного набора фактов.

5.

Я убежден, что при разговоре о столь трагических страницах истории нашей литературы — а речь идет о гибели двух величайших русских писателей в возрасте 36 и 37 лет — необходимо воздерживаться от публицистических штампов. «Источники, исходящие от палачей» — один из них. Каждый источник уникален и имеет свою историю и свои особенности. Можно назвать Антонину Оранжирееву и Михаила Дворчика, чьи доносы погубили Хармса и Введенского, палачами и на этом успокоиться. Но если, как совершенно справедливо пишет Валерий Шубинский, наша задача — «не осудить, но понять», то к ее разрешению это нас не приблизит.

Поцелуй Санта-Клауса

Поцелуй Санта-Клауса

Запрещенный рождественский хит и другие праздничные песни в специальном тесте и плейлисте COLTA.RU

11 марта 2022

14:52COLTA.RU заблокирована в России

3 марта 2022

17:48«Дождь» временно прекращает вещание

17:18Союз журналистов Карелии пожаловался на Роскомнадзор в Генпрокуратуру

16:32Сергей Абашин вышел из Ассоциации этнологов и антропологов России

15:36Генпрокуратура назвала экстремизмом участие в антивоенных митингах

Все новости Colta Specials

Colta Specials Colta Specials

Colta Specials Colta Specials

Colta Specials Colta Specials

Colta Specials Журналистика: ревизия

Журналистика: ревизияРазговор с основательницей The Bell о журналистике «без выпученных глаз», хронической бедности в профессии и о том, как спасти все независимые медиа разом

29 ноября 202322647 Журналистика: ревизия

Журналистика: ревизияИзвестный публицист о проигранной борьбе за факт и о конце западноцентричной модели журналистики

17 ноября 202321576 Журналистика: ревизия

Журналистика: ревизияРазговор с главным редактором независимого медиа «Адвокатская улица». Точнее, два разговора: первый — пока проект, объявленный «иноагентом», работал. И второй — после того, как он не выдержал давления и закрылся

19 октября 202327478 Журналистика: ревизия

Журналистика: ревизияНи с теми, ни с этими. Известный журналист ищет пути между медийными лагерями и обвиняет оппозиционно-эмигрантский в предвзятости

10 октября 202344299 Colta Specials

Colta Specials Colta Specials

Colta Specials Colta Specials

Colta Specials