Colta Specials

Colta SpecialsПодземелье

© Ольга Житлина

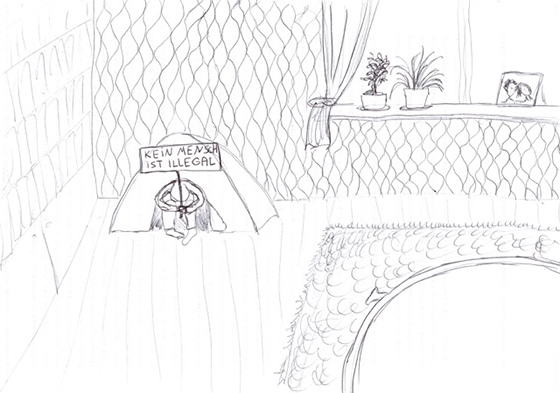

© Ольга ЖитлинаВ конце октября 2013 года в Вене я стала свидетелем примечательного события. Проезжая на велосипеде мимо здания Академии художеств, я услышала громкую музыку и увидела его псевдоренессансный фронтон в дыму, освещенный ярко-красными и зелеными всполохами. Пожалуй, никогда еще это здание не выглядело так эффектно. Фланкирующие вход бронзовые кентавры ожили и встали на дыбы, каннелюры колонн пульсировали, играли диджеи, чернокудрый юноша необычайной красоты пытался поджечь себя — беженцы пришли искать убежище в Венской академии художеств.

Над ее входом уже год, с начала протестов группы претендентов на статус беженцев, объединившихся под названием Refugee Protest Camp in Vienna, висел огромный баннер со слоганом «Refugees Are Welcome Here!» Пожившие зимой в палаточном лагере на площади Вотив, позже в одноименной церкви, потом в монастыре и теперь оставшиеся без крыши над головой, беженцы восприняли жест студентов и сочувствующих преподавателей буквально и пришли не за символической, а за реальной поддержкой. Академия — место, где обучают технологиям репрезентации, — вдруг превратилась в ее площадку. Оказавшись перед камерами и многочисленной аудиторией сочувствующих и прохожих, беженцы поставленными голосами произносили страстные речи со ступеней здания. Мизансцены на зависть Кугелю и Евреинову. Амплуа героически борющегося за официальный статус в Европе выходца из стран «третьего мира» стало востребованным масс-медиа.

© Alex David

© Alex DavidТеатральность исчезала, когда камеры выключались и нужно было решать насущные вопросы: где взять спальники и одеяла, где мыться, где и что готовить, как предотвратить депортации? Эти вопросы, неизбежно встающие заново изо дня в день и часто так и остающиеся без ответа, приводили и приводят в отчаяние многих активистов протестных мигрантских движений во многих городах Европы. Вопросы выживания, о которые споткнулись попытки создать политическую структуру, не оставили от многих групп практически ничего, кроме саморепрезентации.

Именно на этом этапе я застала активистов из «Лампедузы в Гамбурге». Ее члены, в основном выходцы из разных стран Центральной и Западной Африки, работали в Ливии в качестве трудовых мигрантов на момент начала бомбежек НАТО. Война и начавшиеся на почве расизма убийства вынудили их отправиться по Средиземному морю в Италию. Прожив некоторое время на острове Лампедуза, после закрытия гуманитарного лагеря люди оказались на улице без средств к существованию и работы и отправились на поиски удачи в Гамбург. Именно там, пытаясь добиться коллективного решения их вопроса, они объединились. Два года назад насчитывавшая 350—400 человек, эта группа к осени 2015 года не собирала больше 10—15 участников во время планерок. Нескольким активистам я предложила поучаствовать в спектакле под названием «Перевод». Надо заметить, что требование адекватного перевода было одним из главных требований многих подобных движений. Ведь в ходе многочисленных интервью на получение статуса беженца, которые призваны установить достоверность и весомость изложенных кандидатом причин для присвоения статуса, обязательные официальные переводчики часто оказываются недостаточно компетентны или меняются от одного собеседования к другому. Одна небольшая деталь, переведенная по-разному, может предрешить судьбу человека, приведя к отказу и депортации. Таким образом, вопрос перевода часто в буквальном смысле становится вопросом жизни и смерти.

© Alex David

© Alex DavidДругая практическая сторона этой проблемы обнаруживается на собраниях мультинациональных и мультиязычных групп. Выбор одного или двух основных языков дискуссии всегда исключает часть участников, ими не владеющих, поэтому встречи часто сопровождаются несколькими параллельными переводами, что удлиняет и осложняет коммуникацию.

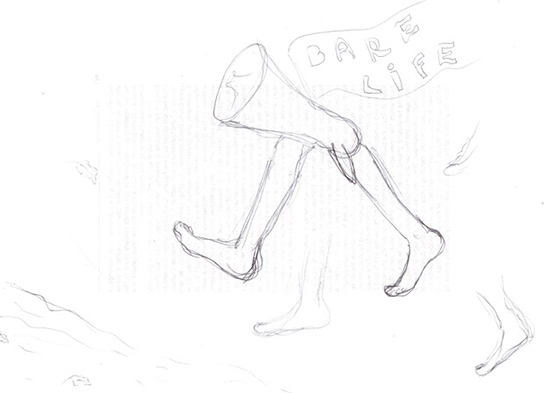

В спектакле мы инсценируем утопическую ситуацию коллективного собеседования группы «Лампедуза в Гамбурге» на получение статуса беженца. Как рассказать историю каждого из участников, пересекшего Сахару или/и Средиземное море, видевшего смерть попутчиков, не знавшего, выживет ли он/а сам/а, и одновременно передать опыт коллективной политической субъективации и кризиса организации? Все газетные заголовки и телепередачи в Европе пестрят душераздирающими документальными историями странствий и злоключений от первого и третьего лица. Но вопрос «переводимости» опыта лишений, смертельной опасности, пережитых потрясений для представителей общества, живущего в относительном достатке и безопасности, по-прежнему остается открытым. Эмоциональный иммунитет европейского потребителя новостей к подобным историям уже позволяет пролистывать или пропускать их мимо ушей без особых сантиментов, как привычный шумовой фон во время утреннего кофе. Для самого беженца документальная история стала, с одной стороны, тактической маской саморепрезентации, с другой, рассказанная «правильным» образом европейскому чиновнику, — средством, открывающим путь к легализации. Можно ли с помощью театра и художественной литературы преодолеть или отрефлексировать театральность жизни и политики?

© Alex David

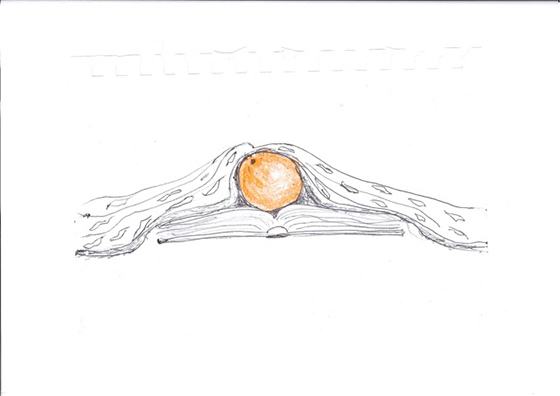

© Alex DavidЯ предложила участникам взять за основу их нарратива текст повести «Джан» Андрея Платонова. Как выяснилось, многие сюжеты истории блуждающего по туркменской пустыне потерянного, неприкаянного народа могли бы быть проиллюстрированы фотографиями из мобильных телефонов беженцев. Принципиальная разница между этими реальными блужданиями по пустыне в начале XXI века и сюжетом Платонова — в том, что вместо Чагатаева, ведущего народ к коллективному счастью социализма, группы, пересекающие Сахару, возглавляют наживающиеся на мигрантах трафикёры. В то же время полученный в Европе опыт политической борьбы, определенные разочарования вместе с необходимостью ее продолжать, агамбеновский вопрос о политизации голой жизни, звучащий более чем на полвека раньше в тексте Платонова, делали фигуру Чагатаева близкой участникам.

© Alex David

© Alex DavidКаждый из них произносит текст либо на своем родном, либо на хорошо знакомом языке. Для некоторых таким языком оказывается язык школьного обучения и одновременно язык колонизатора — английский, французский или арабский. Платонов не переводился на большинство африканских языков и диалектов. Читая фрагменты одного текста на разных языках, мы пытаемся сложить их в некое гипотетическое подобие универсального языка до падения Вавилонской башни или прислушаться друг к другу настолько, чтобы вдруг достичь глубинного взаимопонимания вопреки языковым различиям.

В спектакле смешиваются не только разные языки, но и их разные регистры и стили. Беженец из столичного Дамаска говорит языком Мандельштама и Бродского. В бюрократическом слоге чиновника начинают звучать сюрреалистические ноты, вызванные то ли маразмом, то ли профессиональным помешательством. Наша переводчица — оперная певица — перекладывает наше повествование на язык классической и барочной европейской оперы, исполняя арии Генделя, Моцарта, Вагнера и песни Шуберта.

Таким образом, состав зрителей спектакля тоже получается довольно разношерстным: любители оперного искусства оказываются бок о бок с политическими активистами, другими беженцами и сочувствующими.

© Ольга Житлина

© Ольга ЖитлинаБольшинство людей, с которыми я работаю, — не профессиональные актеры, я прошу их сыграть самих себя в собственной социальной роли в утопическом сценарии. Например, в перформансе «Заговор» 2011 года группа трудовых мигрантов и творческих работников меняется одеждой на сцене, изображая тайное сообщество, цель которого — смешать визуальные коды и затруднить распознавание приезжих рабочих сотрудниками полиции и неонацистами. В рамках перформанса мне важно создать ситуацию взаимодействия представителей разных социальных групп, чьи контакты в повседневной жизни затруднены или развиваются по совсем другим моделям.

Другой важный момент — это разрушение только что созданной на глазах у зрителей красивой истории и засорение воображения ее обломками. В конце перформанса «Заговор» я выхожу на сцену и расплачиваюсь с участниками, обнажая постановочный характер всего произошедшего.

© Ольга Житлина

© Ольга ЖитлинаВ конце спектакля «Перевод» один из участников вдруг встает со сцены и идет читать намаз, остальные после бурных возмущений и недоумений тоже находят свои причины удалиться с «интервью» и со сцены. Ситуации единения оказывается искусственно сконструированной. Это разрушение для меня важно как что-то вроде мостика к реальности. На заре зарождения жанра хэппенингов и акций Вито Аккончи писал о нежелании и невозможности называть эти действия performance (в английском языке это слово обозначало, в первую очередь, театральное представление), поскольку то, чем занимались художники, не было отделено от жизни ни сценой, ни исполнением ролей; это было не репрезентацией жизни, а ее продолжением, ее частью; участники были не актерами, а самими собой. Этот аспект я пытаюсь сохранить, привнеся в него элемент коллективного и индивидуального воображения. Я хочу, чтобы участники моих перформансов были самими-собой-играющими, чтобы игра становилась прощупыванием и проектированием себя и общества в утопическом измерении. В этом может быть и терапевтический момент евреиновского «театра для себя», и коллективная тренировка политического воображения. Трудовые мигранты, хипстеры или политические активисты играют самих себя, в некотором смысле вышедших за собственные пределы, но обнажение постановочности говорит о том, что они возвращаются обратно к своей повседневной жизни, к своим нерешенным проблемам, к тому месту в обществе, которое они занимали, но, может быть, с неким новым опытом и ощущением себя.

Два главных вопроса, остающиеся для меня открытыми, касаются эстетики и прагматики. Во-первых, обогащает ли театр или арт-перформанс эта аутентичность опыта и интерпретации, которую привносят непрофессиональные актеры? Удается ли продраться сквозь плоскую масс-медийную театральность к театральности, помогающей обнаружить под маской свое лицо или множество других масок, которые его формируют? И во-вторых, не становятся ли в конечном итоге крайне востребованные сейчас художественные и театральные практики, вовлекающие маргинальные группы, канализацией и нейтрализацией политической энергии?

© Ольга Житлина

© Ольга ЖитлинаВ книге «Что именует имя Саркози» Ален Бадью проводит различие между понятиями героизма и мужества таким образом: «Итак, я определяю мужество как добродетель, которая обнаруживает себя в твердой решимости держаться невозможного. Речь не только о том, чтобы идти навстречу невозможному, экспериментировать с ним. Это всего лишь героизм, героический момент. Героизм всегда легче мужества. Героизм — это когда ты лицом к лицу с невозможным. Героизм всегда связан с позой — часто возвышенной, поскольку это всегда такой момент, когда ты поворачиваешься к невозможному, то есть надлежащему лику реального, и оказываешься с ним лицом к лицу. Мужество отличается от героизма, поскольку это добродетель, а не момент и не поза. <…> Мужество — это не момент, не точка, не пункт, это удерживание пункта. Мужества требует именно то, что вы держитесь во временной длительности, которая отличается от длительности, навязанной законом мира. Время — вот материя, сырье мужества». Моя гипотеза в том, что искусство и театральная практика помогают не только и не столько выстроить образ себя для газетной фотографии или телеинтервью, но и «удерживать пункт», запуская более глубокие и рефлексивные процессы выстраивания себя и поддерживая групповые связи.

© Ольга Житлина

© Ольга ЖитлинаВ своем пути «навстречу невозможному» художник/режиссер спотыкается о проектно ориентированную экономику современного искусства, предполагающую одноразовые ивенты, продукты, а не последовательную продолжительную работу. И похоже, что мужество художника сегодня должно проявляться как раз в том, чтобы преодолеть это, держась «во временной длительности, которая отличается от длительности, навязанной законом мира».

© Carl-John Hoffmann

Поцелуй Санта-Клауса

Поцелуй Санта-Клауса

Запрещенный рождественский хит и другие праздничные песни в специальном тесте и плейлисте COLTA.RU

11 марта 2022

14:52COLTA.RU заблокирована в России

3 марта 2022

17:48«Дождь» временно прекращает вещание

17:18Союз журналистов Карелии пожаловался на Роскомнадзор в Генпрокуратуру

16:32Сергей Абашин вышел из Ассоциации этнологов и антропологов России

15:36Генпрокуратура назвала экстремизмом участие в антивоенных митингах

Все новости Colta Specials

Colta Specials Colta Specials

Colta Specials Colta Specials

Colta Specials Colta Specials

Colta Specials Журналистика: ревизия

Журналистика: ревизияРазговор с основательницей The Bell о журналистике «без выпученных глаз», хронической бедности в профессии и о том, как спасти все независимые медиа разом

29 ноября 202322658 Журналистика: ревизия

Журналистика: ревизияИзвестный публицист о проигранной борьбе за факт и о конце западноцентричной модели журналистики

17 ноября 202321598 Журналистика: ревизия

Журналистика: ревизияРазговор с главным редактором независимого медиа «Адвокатская улица». Точнее, два разговора: первый — пока проект, объявленный «иноагентом», работал. И второй — после того, как он не выдержал давления и закрылся

19 октября 202327494 Журналистика: ревизия

Журналистика: ревизияНи с теми, ни с этими. Известный журналист ищет пути между медийными лагерями и обвиняет оппозиционно-эмигрантский в предвзятости

10 октября 202344319 Colta Specials

Colta Specials Colta Specials

Colta Specials Colta Specials

Colta Specials